“绿萝林里采茶去,踏碎青山一片云。”又是一年采茶季,小学僧跟着舍爷这段上茶山采春茶,哪只是“踏碎”了“一片云”啊,腿都快给走瘸了!还被舍爷笑话“需要加强锻炼”……

又到春茶季,小学僧一路看到各路茶商为吸引客人眼球,也可谓煞费苦心,殚精竭虑。不过似乎总离不开下面几样——

看来看去挺热闹,不过其实就那么几样,要不美女吸睛,要不就是杂耍式的茶艺表演……这难道就是我泱泱中华千百年流传下来的茶文化?

当然不是!其实古人茶事雅集可比今天风雅多了,玩儿得也比今人更high!而且他们还有一样曾经拍出了8000万的品茶神器!用天价神器喝茶的逼格,这才叫档次啊。且容本小学僧给大家慢慢道来。

饮茶之风始于唐

茶作为一种饮料在中国究竟起源于何时并没有确切的记载,上古时代、西周初期、秦汉、六朝等等,众说纷纭。但现存最早的茶学资料是在汉代创作的,以西汉时期王褒撰写的《僮约》为依据。

《僮约》,创作于汉宣帝三年(公元前59年)。其中记载:“脍鱼炮鳖,烹茶尽具”,“牵犬贩鹅,武阳买茶”。武阳(今四川彭山)地区是当时茶叶主产区和著名的茶叶市场。

可以肯定的是,饮茶成为风俗始于唐代。被后人尊称为“茶圣”的陆羽,所著之《茶经》中记载:“茶之为饮,发乎神农氏,闻于鲁周公……滂时浸俗,盛于国朝,两都并荆俞间,以为比屋之饮。”

《陆羽烹茗图》

唐代已经开始流行饮茶,当时在煮茶的过程中会习惯性的放入葱、姜、枣、橘皮、薄荷等等作为调料(感觉有点像煮火锅……)。此种做法遭到了“茶圣”陆羽的批判,将其比喻为“沟渠间弃水耳”,根本就不能喝!

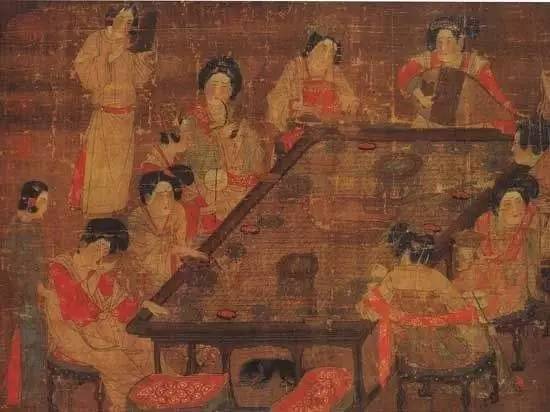

《唐人宫乐图》,中间那口大锅就是用来“煮茶”的

但唐代的“煎煮法”却得到了陆羽的认可,即:用锅煎煮已经碾好的茶末,只加少量盐作为调味剂,再分装入茶盏即饮。

宋人的创举——“点茶”

到了宋代,才是我国饮茶风俗空前高涨的时代,说是继往开来绝不为过。上至帝王将相、文人雅士,下至黎民百姓,无不尚茶、饮茶。宋太宗就酷爱饮茶,并钦定位于福建北部的建安为北苑贡茶产地,专门生产供奉皇室的“北苑团茶”。

北苑团茶“龙团凤饼”

与此同时,宋代的诗词中也有许多关于茶事的记载,但关于类似我们今天的“沏茶”这一环节的描述已经不再是唐代的“煎煮法”了,取而代之的叫做“点茶”。

北宋蔡襄著有《茶录》,记录了关于点茶的事宜,宋徽宗也在其著作《大观茶论》中更为详细记载了“点茶”的方法,并对点茶情有独钟,还经常召集群臣,亲自点茶赏赐群臣饮用。

中国历史上最有品位的皇帝宋徽宗

上行下效,在宋朝这一充满浪漫气息的时代,帝王的喜好,很快自上而下在全国流行起来,达官贵人、文人雅士竞相参与其中。“点茶”成为宋人的一大创举!

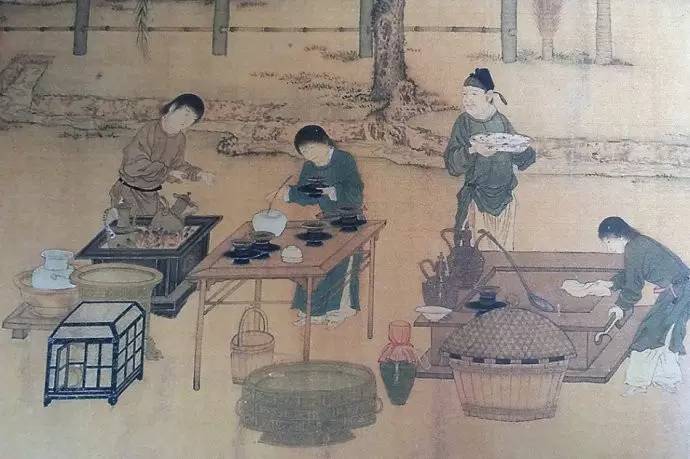

宋《文会图》局部

点茶究竟是怎样的程序呢?

首先要将团茶炙烤一遍,然后用茶碾研成粉末状,倒入茶盏,放入沸水搅拌,待调成膏状以后,再用专用的执壶将开水注入盏中,一边注水一边用一种叫茶筅的竹制工具进行搅拌,在搅拌过程中,就会产生乳白色的沫浮于茶盏中。这就是一整套的点茶程序了。

茶盏中一决高下——“斗茶”

“斗茶”也是宋人的一大创造,在这一洼小小的茶盏中也能分出胜负。蔡襄在茶录中说:“汤上盏四分则止,视其面色鲜白、着盏无水痕者为绝佳。建安斗试以水痕先者为负,耐久者为胜。”

《斗茶图》

翻译过来就是,斗茶斗的是色和浮。在点茶的过程中,茶水会出现乳白色的泡沫,这在宋人看来是一种美的享受,(相当于今天的啤酒沫),如果泡沫在盏中持续时间长的一方,则是获胜方,反之为负。

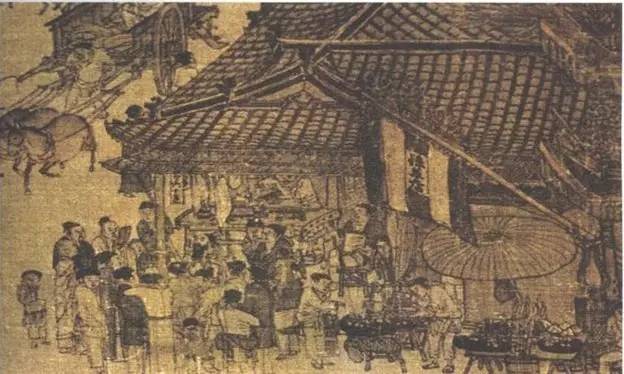

在宋代社会,像上述斗茶的活动风靡一时,可谓全民皆玩的茶中风雅之事,难怪在《清明上河图》中,总能找出当时“茶肆”的身影。

《清明上河图》中描绘的茶肆

“斗茶”神器——建盏

既然点茶、斗茶在宋朝成为了一种风尚,那就少不了与之配套的器具,这就是为什么建盏名扬天下的原因,这可是斗茶必不可少的“神器”!

宋徽宗在《大观茶论》中指出“盏色贵青黑,玉毫条达者为上,取其燠发茶采色也……”当时生产茶盏的窑口很多,但按照“品位一哥”宋徽宗的说法,唯独建窑茶盏最适合点茶和斗茶。

2016年9月,9月15日,佳士得在纽约亚洲艺术周拍卖出了一只日本临宇山人珍藏的“油滴天目”南宋建盏,含佣金价1170.3万美元,以当日汇率折合近8000万人民币!

拍出天价的南宋“油滴天目”建盏

从形状上看

建盏的形状利于点茶时茶筅在水中的搅动,并方便观察茶叶和水的比例。标准的建盏在口沿下方有一道向内凹进的痕迹,称为“束口”,束口的作用就是便于茶汤在盏内循环搅动不易洒出,同时,在斗茶时承担着评判泡沫持久性的标尺作用。

建窑盏束口部位放大效果图

从颜色上看

建盏大多为黑色,黑色系中又以“兔毫”、“鹧鸪斑”“曜变”品种最为名贵,由于在点茶中茶水会形成乳白色泡沫,斗茶时又要分出胜负,由于黑与白的强烈反差,自然也就不难理解为什么建盏最受欢迎了。

大阪东洋陶瓷美术馆藏宋建窑鹧鸪斑盏

鹧鸪斑,形如鹧鸪鸟羽毛上的斑点而得名,日本称为“油滴”。在建盏烧制过程中,瓷釉中的氧化铁成分经过1300℃左右的高温,将铁元素单独分离出来,形成一个个小气泡并浮在釉层表面,并汇集成一个个大小不一的液相小滴。在窑温下降过程中,液相小滴便形成漂亮的“鹧鸪斑”效果了。

大都会博物馆藏南宋建窑兔毫盏,1891年,爱德华·摩尔捐赠

兔毫,由于形似兔子的毛而得名,在烧制“鹧鸪斑”的过程中,窑温须控制在1280℃(20±℃),如果温度继续上升10℃左右,油滴状的液相小滴又会重新熔融,釉面随之流成长条形,则变成兔毫。 宋代杨万里有诗云:“鹰爪新茶蟹眼汤,松风鸣雪兔毫霜。”

从物理性质上看

由于点茶时必须注入沸水才能让茶叶渗出更多泡沫,那么建盏的厚胎就极为适合了,不但能扛住高温沸水,还能有效保留茶水温度,不易快速冷却影响口感。另外,建盏的胎和釉中都含有较高的铁元素,可让茶水的口感更显滋润爽口。

大都会博物馆藏宋代兔毫建盏,1919年,罗杰斯基金捐赠

跨过千年的岁月尘埃,宋人茶事已随时间消散在历史的长河中。但时至今日,品茶、饮茶仍以一种独有的特性,深深烙印在我们的生活中。品上一盏茶,让心灵得到一次穿越之旅,在这喧嚣浮躁的世界里,享受一刻属于自己的宁静。

评论