界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 黄月

人手一套地铁段子,曾是多年前国内脱口秀演员“体验生活”的标配。作为城市居民几乎最便利、最经济的公共交通工具,地铁里随时有新鲜事在发生。何广智发现“当地铁上满座的时候,所有站着的人都是替补,而站在座位正前方的就是第一继承人”,豆豆则吐槽自己1.68米的身高,让他一定要在车厢里“找到一根属于自己的杆子,要么扶着它,要么靠着它,心里才有安全感”。

不同省市的地铁各具特色,黑灯说其中南京地铁最聒噪,每站广播都换一批角色来提醒乘客不同内容:“省中医院提醒你,省知识产权局提醒你,省药监局提醒你,连个野生动物王国都要出来提醒你。”但最被网友津津乐道的还是广州地铁,车厢内的禁止标识多到由静态贴纸变成了电子屏滚动播放,包括“请勿乱扔果皮纸屑、请勿随地吐痰、请勿躺卧、请勿悬吊......”,听说每个图标都代表了一段故事。

自从北京首条地下铁道于1971年1月15日落成运营,截至2024年6月底,中国内地共有58座城市投运城轨交通线路11409.79公里。经由地铁的延伸、扩张,繁华街区与何广智段子里“小心野生动物出没”的郊区相接,城市职住分离的格局有了解法,也造就了通勤列车上“人人人人我人人人人”的局面。

譬如北京有“生死天通苑,决战西二旗”的说法。每逢早高峰,菜市口至宣武门区间的断面客流量最高能达到5.35万人。在上海,8号线南端沈杜公路和芦恒路站常年定时限流,站台排长队,有人被挤上去又被推下来,难怪社交媒体上出现“坐地铁最好换成拖鞋”的温馨提示。

当地铁开启运转,人们也开始了一天的流动。在这段时间里,地铁上的人们在想些什么?

01 按时上下车:人与机器的磨合

“我每天早上7点5分准时出发,到车站后,在7点23分抵达的通勤列车第9节车厢第2个门排队,日复一日,都是如此。”Akira是一名日本的银行职员,在研究东京通勤铁路网的作品《通勤梦魇:东京地铁与机器的人类学》里,他向作者迈克尔·菲什讲述了自己赶地铁的日常行程。

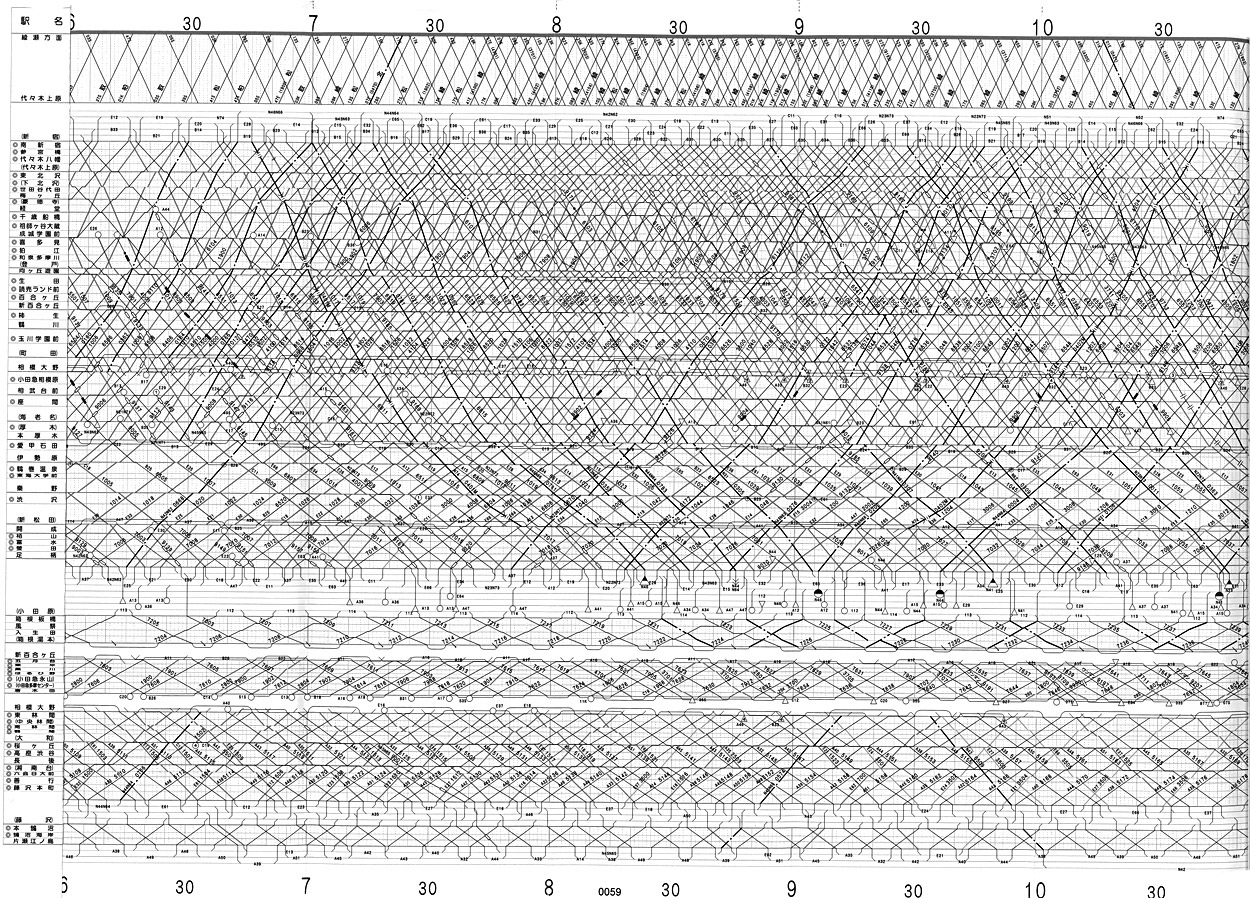

乘客能对到站时间有如此把握,少不了列车运行图的帮助。这是一种在限制运输系统内规划和管理时间表的通用技术,司机根据它来发车,使列车按时到达一个个站点。

图源:《通勤梦魇:东京地铁与机器的人类学》

计划以外的变化总归是无法避免的,尤其在超载荷运营的情况下,渴望挤进车门的乘客络绎不绝,就会给运行图的精准执行带来很大变量。最直接的调整方式是增加运量密度。例如在北京地铁高峰时段,4号线、10号线每小时运行30对列车,发车间隔平均只有2分钟。

然而,越要求系统超运力运营,就需要更久的停站时间接纳尽量多的候车人群。同时,由于必须确保前后车之间有足够的安全距离,列车在站台又是“不宜久留”的。

驾驶员的灵活性,从这种悖论中凸显出来。他们根据实际情况调整列车在不同站点的停留时长,再利用途中的加减速来补偿整体行车时间。当高峰期列车负载重量骤然增加时,驾驶员靠经验来预判制动需要的时间和距离,则能让列车与平时一样“丝滑”进站,不浪费一分一秒。

看似隐形的元素也发挥着作用。迈克尔·菲什观察到,列车门打开、关闭时,日本东京地铁的站台会同步播放音乐。每个车站有独特的旋律,其音调、音量和节奏快慢都是计算考量过的,促使乘客快速乘降。

另一个地铁站的常见工具也辅助调节了乘客流动的速度,那就是自动扶梯。比起商超、医院、住宅等处的电扶梯运行速度一般在0.5米/秒,中国大陆一线城市地铁站的扶梯速度设置成0.65米/秒,相较而言快了30%。至于香港地区的地铁,电梯速度会调至0.75米/秒,以符合当地的生活节律。

就是在这样的地铁空间里,人与技术共同协作,弥合了列车标准运行图与操作实践的差别。迈克尔·菲什借用法国技术哲学家、机器理论家吉尔伯特·西蒙栋提出的概念“不确定性边际”(margin of indeterminacy),来说明这种标准规制与实际情况间存在的缝隙。

所谓“不确定”,是指像地铁这种技术集合体并未确定自我的最终形式,而是保持对信息的开放性,允许将周遭环境和偶发事件纳入其运作模式,进行进一步的生成性互动。

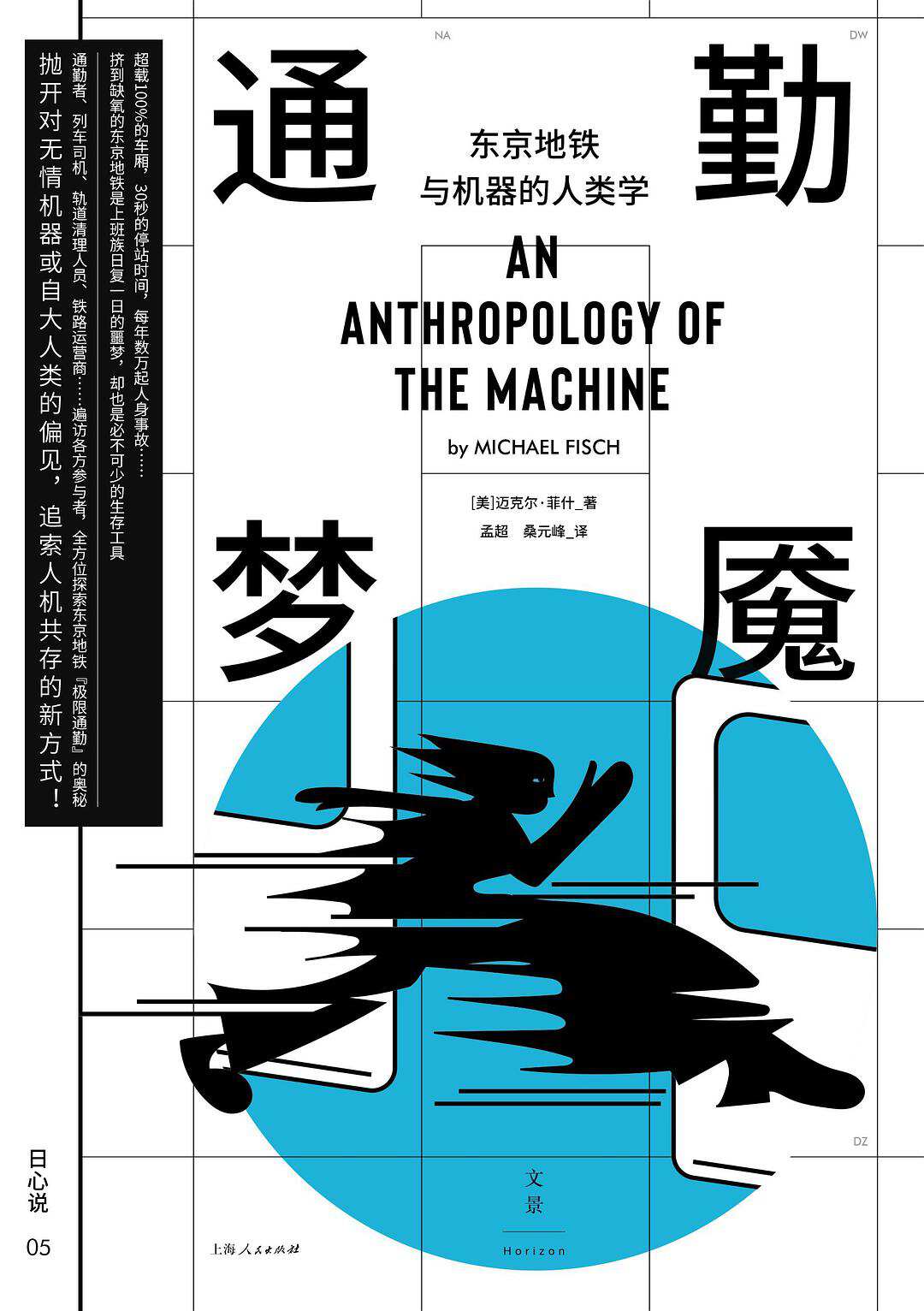

[美] 迈克尔·菲什 著 孟超 桑元峰 译

上海人民出版社 | 世纪文景 2025-01

地铁空间的秩序得以维系,也有赖于通勤者的应对技巧。比如Akira习惯去第9节车厢第2个门排队,正是他在日复一日的验证和“试错”后,得出了最适合自己时间安排的选择。

让迈克尔·菲什感到更微妙的,是一群会在地铁上“惊醒”的通勤者。他们似乎培养出一种对周围环境波动的敏锐感受,能在地铁上昏沉睡去,又能在某一站猛醒过来,迅速下车。

菲什请教了日本经济学家、基础设施历史学家三户佑子,得到的回答是“列车的节奏早已蚀刻在城市居民的身体里”。无论哪条地铁线路,站间的加减速模式都基本一致,电动机发出的音调也会呈现升高再降低的规律。通勤者亲身体验并适应了系统内的声音、节奏和共振,心照不宣,甚至在身体感知上产生同步。

技术决定论的二元预设,要么导致技术乌托邦的愿景,要么导致人类自主权被机器夺走的焦虑。但人们按时上下车、成功赶到工作地打卡的过程,其实隐含诸多人与地铁系统的同构、互动,二者缺一不可,也非控制或支配的关系。不只是机器、技术拥有供操作者调试的区间,乘客也以积极态度掐算通勤时间,彼此磨合。

02 拥挤且沉默:若即若离的同行“搭子”

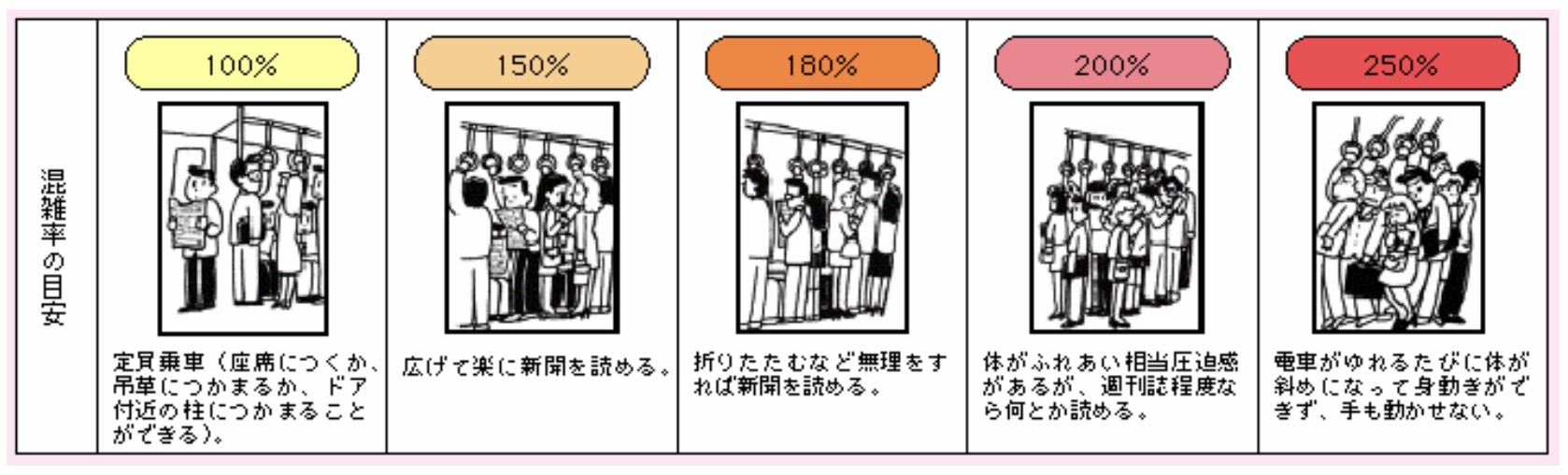

图源:沟口正仁「日本の鉄道車両工業について」,日本铁路车辆工业协会

日本铁路行业协会在衡量列车乘客立席密度的时候,有一个重要参数是人们手中的报纸。在满载率100%的情况下,人们能抓住车厢内的吊环;在满载率150%的情况下,人们与其他乘客并肩而立,但还有空间可以翻阅报纸;在满载率180%的情况下,人们必须把报纸折了又折,才能勉强浏览。当满载率超过200%,读报变得毫无可能,人们无法动弹,手也很难活动,唯一能做的,就是与他人一同随着列车的晃动而摇摆倾斜。

根据加拿大社会学家欧文·戈夫曼的拟剧理论,人会在不同社会情境中扮演不同角色,并根据关系亲疏划分行动的区域。面对陌生人和偶然结识的朋友,人们往往走上前台,进行表演。后台则是他们不愿被观众发现的领地,或是关系更紧密的人才被允许看到。

有些东西的穿透特性却能搅混前后台的实体边界,扩散开来,被人知晓。如果有位商务人士西装革履乘着地铁,但耳机收音效果不好,邻座听到了里面传来的狂野金属乐,那么前后台之差就会在无意中被打破。

有时,周围人的呼吸声、肠胃响声甚至心跳声,也会由于拥挤车厢里人们的挨肩叠背,发生不可控制的物理传播。接触几乎零距离,让乘客不得不体验一种“尴尬”的亲密。

在这样的氛围中,传播的不仅是声音、气味,还有安静不语的默契。一位来自日本某医药公司的前职员Michiko向迈克尔·菲什分享,她能认出所有与自己一道通勤之人的面容,当他们中有人连续几天没有现身时,她也会开始担忧,并且想在再次见到时,询问他们是否安好。

但Michiko从来没有这样做。“一旦我主动走上前去问候他们,也许我以后每天早上都不得不与他们打招呼。但这样更可能造成的结果是,我会想要偷偷绕过他们,到另一节车厢门口排队。”

同行者并非形同陌路,也的确不是挚友。菲什分析,乘客抵触社交互动,在于“不想让自己暴露于彼此均感到往复循环的日常关注中”,也源自“不希望将枯燥乏味的日常关注强加于对方,让其感到不适”的想法。

[法] 马克·奥热 著 牟思浩 译

浙江大学出版社 2023-06

这种矛盾心理是地铁空间特征的外化。如法国人类学家马克·奥热所称:“在人们居住的‘超现代性’世界,人降生和离世都在医院的环境里,两者间的日子则穿梭于办公室、购物中心、俱乐部和交通工具间,这些都被设计成中性而无害的,意料之中可以互换。”

在地铁里,人们不再守着原来的阶序、位置,而是共享同一种身份——乘客。临时的乘客身份、挤地铁带来的密切感受,又同时给人的关系赋予了不确定性,让他们介于陌生与熟悉之间,自由与谨慎之间。

沉默不是冷漠,背后其实缠绕着个体关联和集体承诺,是通勤者在车厢内无所遁形时,给自己创造出的人际交往的距离。为了让彼此的沉默显得更加自然,大多数人看向手机,享受强关系社交和媒体智能推荐营造的私密。也有人任由静音播放的小电视或是铺满车厢的广告吸引注意,当然,车厢里也潜伏着悄悄观察周围、在心里编着段子的脱口秀演员。

拥挤与沉默并存,也会给部分通勤者带来危险。菲什在书中指出,“虽然女性乘客始终都有,但她们在车厢中的地位如同在日本社会中的地位一样边缘化。列车车厢作为男性劳动与幻想之空间的历史性别化,始终藏匿着性犯罪的威胁。”车厢内的沉默规则,让推翻沉默有了未知的代价,也会助长骚扰和犯罪发生的可能。

参考资料:

澎湃新闻《中国地铁四大“堵王”,为何这么堵?》https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_29849431

[美] 迈克尔·菲什 著,孟超、桑元峰 译《通勤梦魇:东京地铁与机器的人类学》,上海人民出版社,世纪文景,2025-01

[法] 马克·奥热 著,牟思浩 译《非地点:超现代性人类学导论》,浙江大学出版社,启真馆,2023-06

评论