可控核聚变能源,“人类终极能源”,其商业化落地或将彻底重塑全球能源场景应用版图。

安徽合肥EAST装置已通过“亿度千秒”实验验证了高约束等离子体稳态运行的可行性,为全球核聚变工程化应用奠定了基础。其短期应用场景就变革不小,可解决为城市电网提供调峰服务,缓解风电、光伏的间歇性供电等超级难题。

未来,据专业预测,核聚变商业化还将解锁更多颠覆性场景。如工业供能,为电解铝、数据中心等高耗能产业提供零碳热能与电力,单站年减排量可达百万吨级;能源网络,将聚变电能接入全世界,通过特高压线路向全球输送清洁能源等等。

目前,世界核聚变商业化正上演三大趋势:技术路线多元化(磁约束、惯性约束百花齐放)、资本入场规模化(政府+私企“双轮驱动”砸钱),以及产业链拼图加速(从超导材料到装置部件,上下游企业疯狂卡位)。不过一直以来,由于聚变领域技术门槛高、烧钱周期长、工程化难,核聚变真正实现商业化仍然“任重而道远”。

值得注意的是,当全球还在为“亿度百秒”困惑时,安徽的“人造太阳”EAST装置已实现“亿度千秒”大突破;当国际同行纠结于实验室数据时,安徽已打造国企、民企、科研院所组建“聚变天团”,砸下真金白银搞出紧凑型聚变实验堆(BEST项目)。当别国还停留在技术验证阶段时,安徽率先计划和布局核聚变技术应用于现实场景,抢占商业化先机。

安徽,凭借“技术+企业+场景”三路合一的超级模式,“抢跑”全球核聚变商业化进程。

亿度千秒 安徽“人造太阳”亮眼全球

核聚变能源,是通过轻原子核的聚合反应释放出巨大能量的一种能源形式。因其具有资源丰富、安全、清洁等潜在优势,一直认为是人类解决能源问题的“终极”出路。

目前来看,核聚变商业化可解决全球的三大核心问题:首先,突破能源安全与资源瓶颈,核聚变燃料(氘、氚)可从海水中提取,1升海水蕴含的氘能量相当于300升汽油,且地球储量可供人类使用数亿年,彻底摆脱化石能源依赖;

其次,改善环境污染与碳排放,聚变反应不产生温室气体与长寿命核废料,安徽规划的聚变供能站可替代传统火电,助力“双碳”目标;

此外,稳定能源供应:核聚变可实现24小时不间断供电,结合储能技术,可解决可再生能源波动性难题。例如,EAST衍生的兆瓦级射频波加热系统,已为电网调峰提供了技术储备。

安徽合肥,作为全国第二个获批的综合性国家科学中心,汇聚了众多科研机构和创新平台,为核聚变技术的研究与发展提供了强大的智力支持和技术保障。

2006年9月28日,安徽合肥全超导托卡马克核聚变(EAST)实验装置正式建成,该装置由中科院合肥物质科学研究院自主研制。作为全球首个全超导非圆截面托卡马克核聚变实验装置,EAST是中国新一代可控核聚变研究装置,也是国际上最重要的核聚变研究实验平台之一。

2021年,EAST迎来爆发式突破。5月实现1.2亿℃101秒和1.6亿℃20秒双纪录,12月将电子温度近7000万摄氏度的长脉冲高参数等离子体维持了1056秒。

这些数据构成"温度-时长-稳定性"的黄金三角,标志着中国已掌握核聚变能源的三大核心技术——主动水冷钨偏滤器将热负荷控制在10兆瓦/平方米以下;射频波加热系统实现兆瓦级功率精准调控;超导磁体失超保护响应时间缩短至毫秒级。

2025年1月20日,据央视新闻报道,位于安徽合肥的全超导托卡马克核聚变(EAST)实验装置实现了超亿度、1066秒的长脉冲高约束模等离子体运行,安徽聚变能源研究实现从基础科学到工程实践的重大跨越。据公开数据显示,该运行时长突破了千秒量级,较EAST于2023年4月创造的403秒原纪录,延长了约1.5倍。

中国“人造太阳”首次实现“亿度千秒”,对于国内加快核聚变商业化具有重要意义,同时更彰显了安徽在核聚变研究领域的领先地位,全球能源转型浪潮中,安徽已被世界瞩目。

企业加持 安徽核聚变商业化加速

一直以来,按照安徽核聚变商业化路径,前期,从政策出台到技术突破再到企业布局和合作,可控核聚变发展稳步推进中。

政策出台:2023年,安徽出台《以创新模式加速推进聚变能商业应用战略行动计划(2022—2035年)》,该文件为安徽核聚变商业化提供了明确的战略规划,确立了核聚变开发应用实验堆、工程堆和商业堆“三步走”发展路径。2024年,安徽公开提出,紧凑型聚变能实验装置是“大国重器”,是安徽打造科技创新策源地、聚变能源科创引领高地的标志性项目。

技术突破:全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)在核聚变技术领域取得了多项重大突破。2023年4月,EAST装置成功实现了高功率温度下稳态长脉冲高约束模式等离子体运行403秒,刷新了托卡马克装置稳态高约束模运行的世界纪录。2025年1月EAST实验装置实现了超亿度、1066秒的长脉冲高约束模等离子体运行,“亿度千秒”再次刷新世界纪录。

企业布局和合作:2023年1月28日,安徽再造一个“太阳”,紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目启动建设,成立了由蔚来资本、皖能科技、合肥产投等国有和民营资本参与组建的聚变新能(安徽)有限公司,并探索政府、科研机构、社会资本共建共管的新模式。

国有资本,合肥产投新能科技合伙企业(有限合伙),由合肥市产业投资控股(集团)有限公司等组成,背后是合肥市国资委,持股比例20.5%。安徽省科创投资有限公司,持股比例14%。中国石油集团昆仑资本有限公司,出资29亿元,持股比例20%。合肥科学岛控股有限公司,中国科学院合肥物质院的全资子公司,出资29亿元,持股比例20%。社会资本,蔚聚科技(安徽)有限公司,蔚来控股有限公司通过其全资子公司持有聚变新能5%的股权。

聚变新能(安徽)有限公司的成立,是安徽推动核聚变技术商业化的重要举措。该公司通过构建“科研院所+商业公司”的伙伴模式,充分发挥科研院所的技术优势和商业公司的灵活机制,加速聚变技术的成果转化和产业布局。

此外,据公开信息显示,安徽还建立了聚变产业联盟,联合多家单位加快聚变关键核心技术攻关,加快布局聚变能源装备、零部件、后市场全产业链。

企业的持续“入场”,推动安徽核聚变领域从技术快速走向多元化商业应用探索,并有助于将核聚变技术从实验室阶段推向工程化和产业化阶段。

全球押注 安徽核聚变率先“抢跑”

纵观全球核聚变发展现状,各国都在加速布局这一“终极能源”赛道。

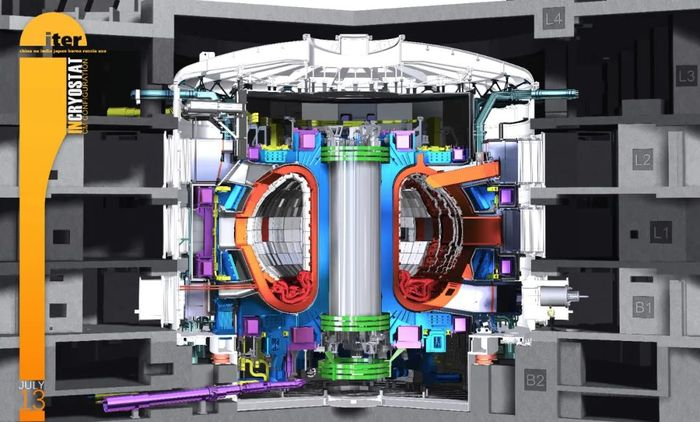

国际热核聚变实验堆(ITER)计划作为全球最大的核聚变合作项目,集合了35个国家的科研力量,目标在2035年实现聚变能发电示范。

美国,近年来通过《核聚变能源法案》等政策加大投入,私营企业如Helion Energy、Commonwealth Fusion Systems(CFS)等已吸引超百亿美元资本,推动紧凑型磁约束聚变装置的商业化探索。

欧洲,则依托“欧洲聚变路线图”,计划在2050年前实现聚变电站并网。日本、韩国等亦在高温超导磁体、等离子体控制等领域取得显著进展。

然而,相较于全球“多点开花”的格局,目前,安徽凭借独特的“技术+企业+场景”协同模式,已经率先实现了从技术突破到商业化落地的关键跨越。

EAST装置的“亿度千秒”成就,不仅刷新了托卡马克运行纪录,更在工程化层面验证了聚变能规模化应用的可行性。安徽BEST项目(紧凑型聚变能实验装置),则瞄准下一代聚变堆设计,通过模块化、小型化技术降低建设成本,为商业化铺平道路。

资本层面,安徽通过国有资本引领、社会资本跟投的模式,构建了多元化的资金支持体系。聚变新能(安徽)有限公司的成立,皖能电力和蔚聚科技等公司的进场,标志着安徽核聚变从实验室走向市场的关键一跃。

全局来看,左手技术、右手资本,这正是安徽核聚变商业化独特的“安徽模式”。“技术突破与资本赋能”的双轮驱动生态,打造一套可复制的“硬科技+强资本”协同路径。

其“科研院所+商业公司”的合作机制,既保障了技术先进性,又注入了市场化活力。相较欧美以私营企业主导的模式,安徽的混合所有制路径更利于整合资源、分散风险,为全球核聚变商业化提供了“中国方案”。

未来已来 核聚变场景创新“进阶”

未来,核聚变不仅是能源革命,更是产业革命。“安徽模式”的核心,商业化脉络的后期,是将实验室的“科幻”变成市场的“刚需”。

安徽在核聚变商业化进程中构建的“技术+企业+场景”协同模式,目的不仅是要加速技术突破和商业化进程,更是要催生聚变领域的场景应用“进阶”。值得注意的是,这一模式与合肥市场景公司聚焦的合肥“三重”(重大区域、重要领域、重点产业)发展大格局高度契合,形成科技、产业、区域协同创新的多维共振,推动核聚变从实验室走向现实场景。

合肥市场景公司,作为全国首创的场景创新平台,以及促进新技术新产品新场景大规模应用示范、赋能科技创新企业发展、培育未来产业的重要“推手”,在安徽核聚变商业化现在以及未来的具体落地场景进程中,将发挥多种作用和效能。

未来合肥核聚变场景创新畅想:

短期:新型储能与能源调峰。依托EAST装置的工程化经验,合肥可探索核聚变衍生技术在小规模储能场景的应用。例如,利用聚变装置的高温等离子体余热发电技术,结合熔盐储能系统,可为城市电网提供调峰服务,缓解可再生能源波动性难题。

中期:清洁能源基地与工业供能。数据中心、算力中心目前已经成为AI时代的高耗能企业,核聚变带来的能源革新,将成为合肥乃至安徽参与国际算力竞争的动力支撑。与此同时,核聚变也将在提供电力的同时实现减排。据测算,单座供能站年减排量可达百万吨级,推动区域“双碳”目标落地。

长期:聚变电站与全球能源网络。若核聚变商业化堆如期建成,安徽或率先实现聚变能并网发电。合肥可联合国家电网开展“聚变-特高压”技术预研,未来将聚变电能接入“长三角绿色能源走廊”,通过特高压线路向全国输送清洁能源,重构中国能源版图。

随着安徽模式在核聚变商业化和场景落地上的“推波助澜”,聚变领域将解锁更多场景,安徽核聚变商业化落地现实场景创新“进阶”。

来源:推广

评论