文 | 白杨

当别的城市还在纠结“给钱还是给户口”时,哈尔滨直接甩出一句:“我全都要!”

2023年,这座东北老工业城市放出“王炸”——《人才新政30条》。简单粗暴,但有效:硕士留下,直接打款3万安家费,每月再发2000块“生活费”,连发3年,躺赚7.2万;博士更狠,10万安家费+每月3000补贴,买房还能再薅10万。 算下来,一个博士在哈尔滨能白拿20多万,相当于一线城市打工人一年的工资。

效果?立竿见影。新政落地后,哈尔滨已经给2.4万新人发了4.5亿“红包”。某科技公司高管直言:“钱砸下去,高端团队真来了,研发投入直接翻倍。”但魔幻现实也在上演——有人领完安家费,转身就跳槽南下,留下企业咬牙切齿研究“违约金”条款。

“教育平衡术”:人才子女单列招生,是公平还是新特权?

当哈尔滨用“钞能力”猛攻人才市场时,长沙正试图在政策天平上放下一枚新砝码。2025年中考新规明确,高层次人才子女教育优待实行单列招生,不挤占普通学位。这一调整看似温和,实则暗含深意——既保留引才吸引力,又缓解公众对教育公平的质疑。

长沙市教育局数据显示,随着人才的不断引进,2023年全市高层次人才子女入学需求有明显增长,四大名校的学位争夺战愈发激烈。某企业高管坦言:“单列计划让公司招聘时少了后顾之忧,但普通家长担心这会形成特权通道。”政策制定者显然在博弈:用有限的名额切割蛋糕,既不让人才寒心,也不让民意沸腾。

这种“精准切割”的策略与哈尔滨形成鲜明对比。据《人才新政30条》显示,哈尔滨开辟教育系统急需紧缺人才引进绿色通道,用教育特权换取人才忠诚度。但隐忧也随之浮现——部分家长曾热议:“名校学位本就紧张,人才子女再占一批,我们的孩子怎么办?”

不过,这种“绿色通道”也暗藏隐忧。若优质学位过度向人才子女集中,可能加剧普通家庭的教育焦虑,如何避免重蹈“特权通道”的覆辙,将是未来考验。

房价杠杆:哈尔滨的“隐藏大招”,比补贴更香?

比起长沙在教育公平上的纠结,哈尔滨亮出了一张差异化的牌——房价。均价万元左右的楼市,让购房补贴显得格外诱人。“在深圳首付要掏空六个钱包,但在哈尔滨,10万补贴能覆盖部分首付。”一位从大湾区回流的工程师直言。在人才公寓方面,全市已筹集超1.7万套人才住房,其中3305套专为高层次人才打造。

对于想创业的年轻人,哈尔滨更是不遗余力。哈创投集团目前在管各级孵化基地达9处。2024年,该集团的科创培育业务在孵企业总计营业收入2.84亿元,年均提供就业岗位1612个,成功打造“创投爱立方”孵化器金字招牌。

在政府提供的免费青创空间里,星瑶清刷机器人、U-Flight水下推进器项目从实验室走向市场。这种从“住”到“创”的全链条支持,正在改写“投资不过山海关”的旧叙事。

从“抢人”到“养人”:城市竞争的终极战场在哪?

看似火热的“撒钱模式”背后,暗藏着一道经济考题。硕士补贴为例,若每年新增万名硕士留哈,仅生活补贴一项财政支出就将超亿元,这还不算安家费和购房补助。当“抢人大战”进入深水区,哈尔滨能否持续兑现,或将决定这场豪赌的成败。

而长沙的单列计划或许提供了另一种思路——通过制度设计降低财政负担。假若严格控制单列名额占总招生人数占比,则既能满足现阶段人才需求,又不会过度消耗公共资源。

长沙用政策微调试探改革边界,而哈尔滨的激进策略像一剂猛药,或许能快速激活人才市场,也可能因副作用反噬自身。但无论如何,这场“豪赌”已然揭示一个真相:在中国城市竞争中,没有放之四海而皆准的引才公式,只有因地制宜的生存智慧。

长远来看,人才争夺不仅是财力比拼,更是生态竞争。当补贴热潮退去,能否留住人才,取决于产业升级、公共服务和城市活力的综合实力。

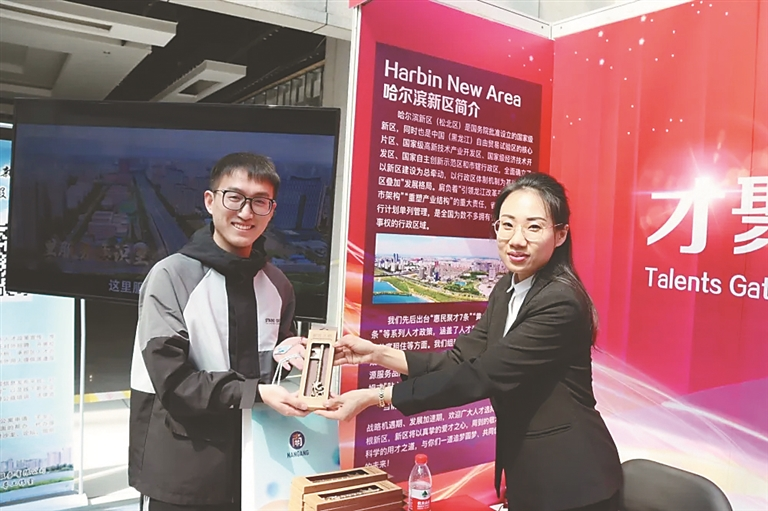

2024年“丁香人才周”释放的信号值得玩味:全年累计提供岗位8073个,现场应聘近10万人次,促成市校企合作项目总金额达5.87亿元。这暗示哈尔滨正试图跳出“砸钱—引才”的初级模式,转向产业生态构建。某医药企业负责人表示:“现在人才更看重能否参与前沿项目,而不仅是补贴数字。”

正如那位从大湾区回流的工程师所说:“我回来不仅因为补贴,更因为这里有机会亲手参与改变一座城。”

评论