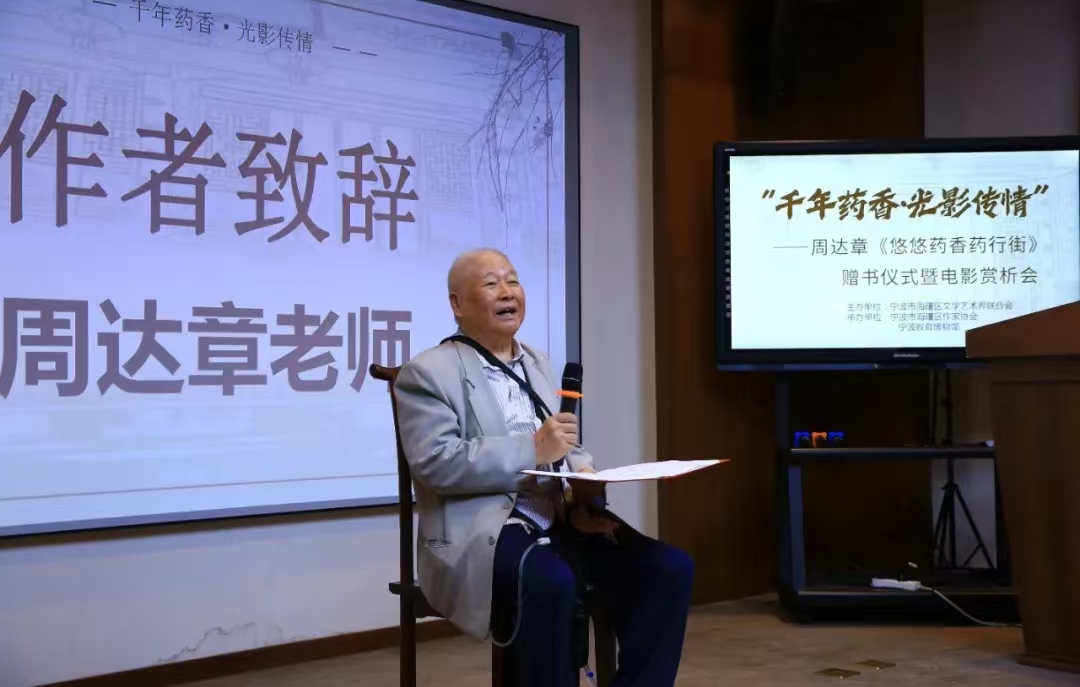

“我出生在药行街,成长在药行街。我家祖辈几代,从石碶开一家小药店舍施乡邻开始,直至祖辈父辈经营中药业。我从小浸润在满街药香中长大,几乎到过药行街上所有的中药店和药行,知道各店的老板和伙计们。”周达章老师自信地笑着说,“我书里的很多药行街的故事,别人都不知道。”

今年读书月的11日下午,宁波教育博物馆的报告厅里,来自全市的阅读爱好者50余人欢聚一堂,参加一场特别令人感动的赠书活动。赠书活动由海曙区文学艺术界联合会主办,海曙区作家协会和宁波教育博物馆承办,这也是教博馆十周年馆庆系列活动之一。

写书不是周达章第一次跨界。他原先是学数学的,教数理化。后来学校要他教高中语文,他应命改行,自学了中文专业课程,教高中语文数十年。后来应宁波市教育局教研室之邀,他参加地方课程《我与宁波》的大纲编写。从此以后,他就有一个编写地方文化通俗读本(丛书)的计划,并于2014年撰写出版了《宁波老事体》。

相比周达章的轻松喜悦,海曙区作协主席赵淑萍对成书不易表示敬意。

书中回顾和介绍了近60家药店、药行,着重描写了曾经的药商往事,如实呈现了药行街人艰辛创业、诚信经商、乐善好施的内容,彰显了甬商一贯的精神风貌。

“周达章先生生于斯长于斯,历时二十余载,采访药行街药商后人,足迹遍及宁波、杭州、上海、温州与合肥,收集了大量珍贵资料。年迈的他,近年来不顾病痛缠身,爬梳剔抉,最终成书。”赵淑萍说。

其实,随着年龄的增长,周达章的这个愿望愈发强烈。《悠悠药香药行街》这本书,是周达章在手术后用手机写就的。“我把写好的文字,发给年轻人,由他们帮我转成word,打印之后再修改。”全书成稿后,他对出版社只提出了一个愿望:希望能在有生之年看到书籍出版。

书中的事大多久远,但往事中的人还在。书中有一篇《药行街上的药业护城队》,里面有个惊心动魄的细节就是周达章亲身经历的。

1949年5月宁波解放前夕,药行街成立了一支药业界的护城队。其核心成员全生堂的金阿三(俗名),在解放后发现了一个国民党潜伏特务据点,并配合公安部门将其捣毁。“窝点就在药行街一条叫沙井巷的小短巷,位置就在我家隔壁。抓捕时搜出了不少枪支弹药。”周达章说,其实写出来的故事,大概只占他采集素材的三分之一。“人家不愿意公开,我只能把文稿藏在电脑的深处。”他不无遗憾地说。

时光与经历在周达章身上烙下了深深的印记。宁波教育博物馆负责人黄兴力馆长,将他比喻成“一个行走的记忆宝库”。“他要把他脑海中的对宁波的文化、宁波的教育、宁波的各行各业的印象都记录下来,固化为长存的时间胶囊。”

作为宁波教育博物馆第一届学术委员,周达章不仅向博物馆捐赠了57件藏品,更为博物馆撰写了27篇珍贵的回忆文章,将很多已经消失的学校,重新带回到大众眼前。

由周达章自费购买的250本新书,被赠送给了宁波中学、宁波市第四中学、宁波市东恩中学、宁波经贸学校、浙江药科职业大学、海曙区作家协会和宁波教育博物馆等单位。

宁波市海曙区教育局副局长钱文君、宁波出版社副社长廖维勇、宁波中学副校长付勇和宁波市东恩中学校长柯泓等领导,以及部分海曙区作协会员、学校师生和教博粉丝等参加了此次活动。

在现场还有一个很巧合的故事。

周达章是宁波中学60届的,与51届的共和国功勋屠呦呦是校友。他从教多年的东恩中学,后来搬迁的位置就是原来宁波中学的旧址。悠悠药香和发现青蒿素的屠呦呦名字又刚好同音。

“我最后能够写到这么一个程度,也尽了我自己的力量,也许以后还会有人去追溯这些资料。”周达章说。

来源:宁波教育博物馆

评论