文|美觉BeautyNEXT

当商场的美妆区正在成为“少数人的奢侈品橱窗”与“多数人的魔力体验场”,无法适应这一分化的美妆品牌,或将被加速清出。

01、撤柜

近期,在小红书上,来自不同地区的柜姐发布笔记,称自己所在商场的雪花秀正在或已撤柜。同样来自爱茉莉太平洋集团,兰芝品牌则于2024年底全面撤离中国线下渠道,转而以线上为主。

而就在上个月,高丝集团旗下雪肌精品牌也逐步关闭中国线下专柜,调整线下渠道战略,从百货专柜转向化妆品店。与此同时,2024年底,高丝KOSE品牌也被曝在中国市场大规模撤柜。

更早在2023年底,LG生活健康旗下SU:M37°苏秘37°、O HUI欧蕙也已经全面撤离中国线下专柜渠道。与此同时,旗下主力品牌Whoo后近年也在调整线下策略,关闭了部分专柜。

”韩妆、日妆在中国市场面临的境遇相对严峻,随着Z世代及年轻中产逐渐成为消费主力,对不少消费者来说,线上购物已经从补充渠道升级为默认选择,在这样的消费转移下,一些近些年本就失势的韩妆、日妆品牌,在线下更难以吸引到消费者的关注。”一位业内人士向BeautyNEXT谈到。

”更关键的是,进入存量时代,不论是外企还是本土企业,对利润的管控都在进一步加速。韩妆、日妆品牌正因为受到的冲击大,这种‘管控’举措也相对‘激烈’,往往都是重大的渠道战略调整。”上述人士分析。

高丝集团董事长小林一俊就曾在2024年财报会上谈到,集团在过去一年聚焦于盈利模式转型,对中国市场部分收益较低的百货专柜进行了调整和缩减,进一步整合优化,以支撑未来业务模式的发展。

在这种效益优化下,品牌不得不面临成本结构与渠道效率的算法博弈。

“线下商场投入主要在租金、人力等成本,直播渠道的主要投入是坑位费、佣金等,两者对比之下,有的品牌超头直播的单场爆发式销售即可覆盖成本,品牌可能会更倾向于后者。”上述业内人士分析。

以Whoo后品牌为例,2021年进入抖音渠道后,就开始与抖音超头主播@广东夫妇合作。公开数据显示,他们在不到两年半时间里共卖出超过125万套天气丹护肤套装,销售额突破18.7亿元。如今,@广东夫妇还为Whoo后的这一系列开辟了单独的账号@广东夫妇天气丹,团队其他主播日常负责销售。可以说,@广东夫妇如今已经成为Whoo后天气丹系列的主要渠道之一。

“在这样的情形下,对一些依赖线上特别是直播的品牌来说,线下专柜已经成了品牌调性的营销名片,只要这个柜不亏钱,通常就会维持。特别是定位高端的品牌,如果一家线下店都没有,线上声誉也可能受到影响。但长期这样下去,在直播电商的价格战下,品牌价值无疑是持续被稀释的。”上述人士分析。

02、洗牌

近些年,随着消费趋势的变化、美妆集团战略调整与商场自身对场域的改造升级,不论是在百货专柜,还是在购物中心,美妆品牌都在经历新一轮“洗牌”。

“在购百渠道,品牌替换周期从过去的5-10年缩短至2-3年。特别是购物中心,不少都开始采用快闪店模式试水新品牌,加速淘汰低效的美妆品牌。”有业内人士表示。

首先,品类结构的调整。

过去,商场的美妆品牌集中在护肤、彩妆品牌上,从2021年开始,香氛品牌开始加速进入购物中心、百货。在部分购物中心,香氛品牌的数量已经与护肤、彩妆品牌持平。

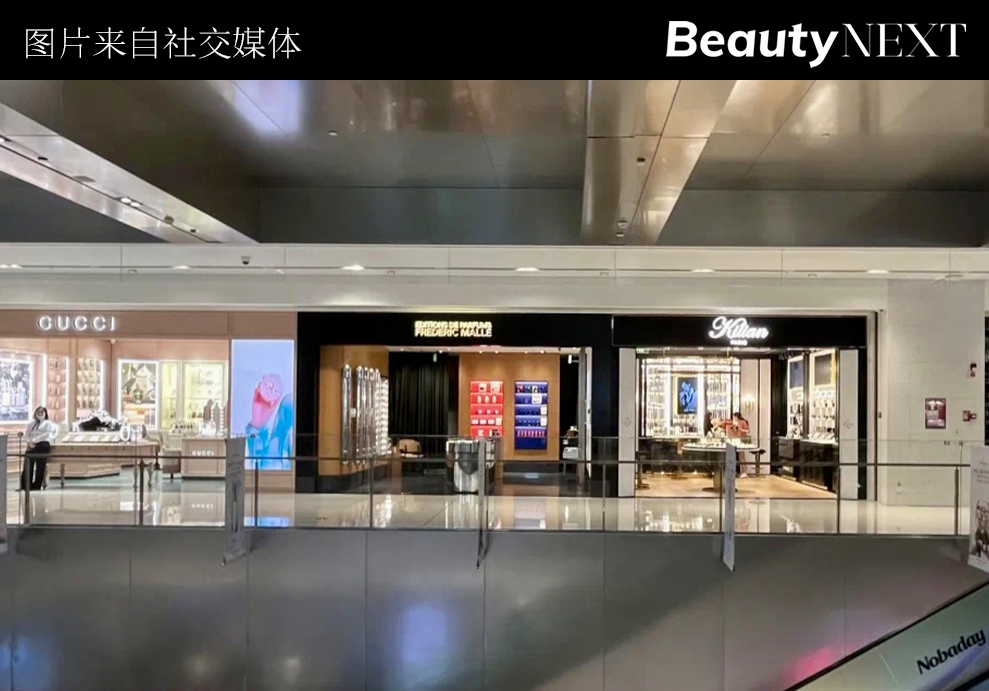

这些香氛品牌,除了大集团旗下新引入中国市场的品牌、小众品牌,比如Puig旗下的潘海利根、阿蒂仙之香等,雅诗兰黛旗下的LE LABO、凯利安、馥马尔香水出版社等,还有观夏、闻献、melt season、宇宙的猜想等中国本土香氛品牌。

除了形成护肤、彩妆、香氛的三足鼎立格局,以Aesop伊索为代表的涵盖多品类的生活方式品牌、洗护品牌等也正在开拓商场渠道。与此同时,Prada、Gucci等近些年新入局美妆领域的奢侈品品牌,也开始加速在商场开出单独的美妆店。

其次,护肤品牌的焕新。

对于各大美妆集团来说,在中国市场要“赢”,对护肤市场的占领成为关键,因其市场占比最高。近年,外资集团旗下在线下渠道的护肤品牌策略,也正在经历调整。

一方面,是对现有主力品牌的升级。

高丝集团就曾公开表示,黛珂DECORTé在中国线下市场将重点布局大城市的高端购物中心、更高规格的专柜,重点推广黛珂舒活系列(AQ)和黛珂珍萃精颜系列(AQ Meliority)等高端产品线,以提升单店运营效益。

另一方面,则是引进更为高端、奢华的新品牌。

去年7月,爱茉莉太平洋旗下高奢科技护肤品牌AP嫒彬正式进军中国内地市场,在上海静安久光百货开启内地首店,首次亮相约10个SKU,单品平均售价超千元。AP嫒彬的引入,无疑是韩妆巨头加注中国线下市场的新筹码。

而早在2022年8月,欧莱雅集团旗下法国奢华护肤品牌Carita进入中国市场。作为单品售价高于赫莲娜的存在,品牌渠道布局显得克制,采用“城市旗舰店+高端酒店SPA”的双轨运营模式,目前在全国的高端购物中心等拥有11家精品门店。

最后,本土品牌的抢滩。

除了上文提到的中国香氛品牌正在商场渠道争夺话语权,毛戈平、润百颜等本土彩妆品牌、护肤品牌也在加码线下市场。

自2000年成立以来,毛戈平品牌就切入商场渠道,截至2024年底,品牌在全国120多个城市设立了378个自营专柜、31个经销商专柜。在小红书上就有消费者表示,在桂林微笑堂百货,Whoo后品牌撤柜后,毛戈平将临近的这一铺位拿下,将专柜面积扩大了一倍,如今与对面Dior美妆面积一样大。

2021年,润百颜开启对商场渠道的探索,陆续在全国购物中心开设了十多家单品牌店。2025年,品牌还在持续对线下店升级,“个性化定制门店工作站”将登陆润百颜青岛万象城门店,未来还将铺设更多全新形象门店。

03、新考验

“随着消费者对线下消费体验的阙值逐步升高,未来,在线下没有服务能力、体验能力以及场域内容能力的美妆品牌,都将不得不面临缩减门店、柜面甚至撤离商场的境遇。”上述人士分析。

“如果是高端品牌,失去线下阵地,「高端」则是难以为继的。”一位高端品牌相关负责人谈到。

“高端美妆品牌力的本质,在于稀缺性、体验感、文化溢价,线下撤柜可能削弱‘触手可及的奢华感’,若品牌在线上大幅降价促销,则会直接损害溢价能力。同时,线下门店的BA服务、试用体验是高端品牌的重要附加值,若品牌在线上无法提供同等价值的替代方案,消费者可能认为品牌在‘降级’。”上述负责人谈到。

在其看来,即便高端品牌在线下门店需要缩减,也要保留可以体现品牌调性与服务的替代性体验触点,不能真正关闭所有实体展示空间,否则消费者对品牌的核心认知会模糊。

对于大众或中端品牌而言,转战线上并不必然意味着品牌将失去原有的调性,但在这一过程中,确实存在品牌形象重塑的风险。这其中的关键,则取决于品牌如何平衡线上运营与品牌价值的传递。

“从线下撤柜的大众、中端品牌,其品牌力的维系除了产品力,更将取决于后续能否在线上重建独特的品牌内容,而非仅仅成为一个‘更方便购买的标签’。未来,谁能持续讲好品牌故事,谁才能守住调性。”

事实上,不止高端品牌,在线上占比越来越高的当前,大多数美妆品牌都面临的挑战是,虽然线上渠道≠低端化,但要通过以品牌力为核心的运营策略,来完成品牌“价值化”,而非品牌“电商化”。

“电商型品牌是销售驱动,以低价促销、流量收割为核心,但品牌想要长期主义发展,即便依赖线上,也要完成价值驱动的线上化,通过强内容打造、数字化手段传递品牌价值。”上述人士分析。

他强调,若线上运营仅追求GMV,消费者会将品牌与“打折”“清库存”挂钩,若线上内容仅停留在产品功能宣传,缺乏文化叙事,则难以维持消费者心智,品牌调性会被稀释。

与此同时,当前,线下场景的价值也在经历转型——门店的“即时交易”功能弱化,进而转向“品牌剧场”角色。

对于依然在商场贴面竞争的美妆品牌而言,要精准匹配线下分层客群,谁能够通过多维的品牌内容与服务体验“演绎”,让这个“剧场”每天精彩,谁才能持续吸引消费者的光顾,甚至用线下场景反哺线上复购。

评论