在全球能源版图加速重构的今天,一场静默的“能源革命”正悄然打响。

随着碳中和目标迫近,核聚变——这项被誉为“人类终极能源”的技术,成为各国竞逐的战略高地。国际热核聚变实验堆(ITER)计划如火如荼,美欧日韩相继加码研发投入,而中国在“十四五”规划中明确提出“加快聚变能技术攻关和工程示范”,试图“抢占先机”。

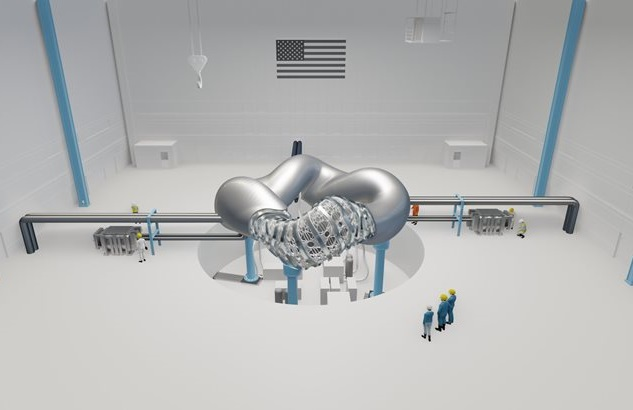

在这条赛道上,安徽率先崛起。依托全球顶尖的科研重器“人造太阳”EAST装置,以及覆盖基础研究、技术攻关到产业化的完整生态链,安徽逐渐成为全球核聚变产业的“风向标”。

4月18日,一场聚焦核聚变核心环节的行业盛会——2025年度聚变堆真空设备及器件产业发展大会将在合肥启幕。这不仅是中国首个以聚变真空系统全产业链为核心的高规格会议,更被视为安徽从“技术突破”迈向“产业引领”的关键一跃。

据悉,大会由聚变新能(安徽)有限公司主办,中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所、安徽省聚变能源产业创新研究院、合肥综合性国家科学中心能源研究院、安徽省聚变产业联合会、安徽省真空学会、科大硅谷服务平台公司联合承办。旨在以聚变装置建设为牵引,加速构建真空设备及器件产业链体系,推动安徽乃至全国核聚变产业迈向新高度。

连续布局,安徽为何瞄准核聚变?

要读懂这场大会的深意,需先理解核聚变技术的战略价值。

核聚变之所以被全球“争夺”,源自其能源对于全人类的深远意义,能量密度是化石燃料的千万倍,原料氘氚可从海水中提取,且反应过程近乎零碳排放。

据国际原子能机构预测,若核聚变实现商业化,将有望在本世纪中叶贡献全球15%的电力。然而,目前这项技术的工程化难度堪称“地狱级”——需要将上亿摄氏度等离子体稳定约束,并解决材料耐辐射、真空系统极致密封等世界级难题。

在这一赛道上,安徽已然占据“领跑者”地位。

中科院等离子体所已深耕聚变领域四十余年,其EAST装置自2006年首次放电以来,已15次刷新等离子体运行参数世界纪录。2024年初,该装置实现“1亿摄氏度等离子体稳定约束100秒”,这一里程碑为工程化聚变堆设计提供了关键数据支撑。

与此同时,安徽于2023年11月成立聚变产业联盟。由于核聚变技术涉及超导材料、真空设备、等离子体控制等多个高精尖领域,单靠科研机构或企业难以突破系统性难题。安徽聚变产业联盟的布局,不仅强化了核聚变技术研发与产业化的协同效应,更通过资源整合、标准引领和生态构建,为安徽在全球能源革命中提前谋篇落子。

截至目前,安徽聚变产业联盟虽仅成立一年半,但已吸纳50余家上下游企业,形成从超导材料、真空设备到智能控制的产业链闭环,相关专利数量占全国总量的37%,技术转化率领先同类省份。

此外,政策引领性与赋能性方面,安徽也已构建构建起未来能源的“政策反应堆”。

2023年,安徽出台《以创新模式加速推进聚变能商业应用战略行动计划(2022—2035年)》,该文件为安徽核聚变商业化提供了明确的战略规划,确立了核聚变开发应用实验堆、工程堆和商业堆“三步走”发展路径。2024年,安徽公开提出,紧凑型聚变能实验装置是“大国重器”,是安徽打造科技创新策源地、聚变能源科创引领高地的标志性项目。

独一性+领先性:安徽的聚变“底气”

安徽“领跑”核聚变的底气,不仅在于“大国重器”,更在于其将实验室成果转化为产业技术优势能力的独一性。依托合肥综合性国家科学中心,安徽已形成覆盖超导、材料、真空、等离子体控制等全链条的聚变技术生态,并在多个领域打破国际垄断。

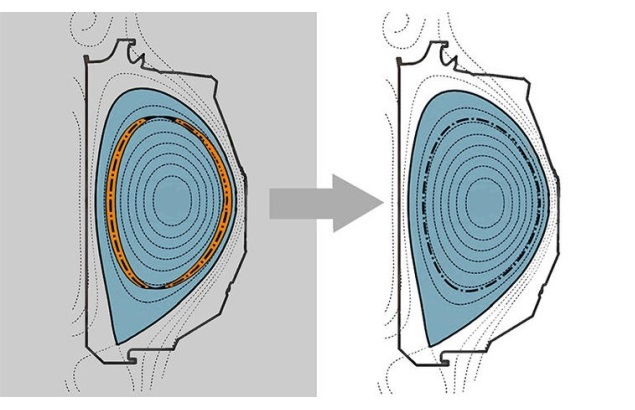

以真空系统为例,作为聚变装置的“生命线”,其真空度需达到10^-7帕级别(相当于太空环境的百万分之一),且要耐受极端温度与辐射。

核聚变装置(如托卡马克)的真空系统需集成真空获得、维持、检漏和诊断技术,涉及大型真空容器制造、耐高温材料开发、高精度真空泵等,技术门槛极高。

目前,这些技术指标远超传统工业真空标准,涉及量子级密封材料、超导磁体兼容真空泵、抗辐射智能诊断系统等尖端领域,全球仅少数国家掌握完整技术链。

值得注意的是,安徽在真空领域,依托合肥综合性国家科学中心、国际先进技术应用推进中心(合肥)、科大硅谷服务平台公司的“两心一谷”战略,已构建"基础研究-技术攻关-装备制造"的全球领先真空技术全生态链。

核心技术突破:中科院等离子体所研制出"东方超环(EAST)专用真空系统",首次实现10^-8帕级稳态真空,连续运行时间突破1000秒世界纪录;

产业集群成型:在合肥高新区形成"聚变真空装备产业园",集聚上下游企业43家,涵盖超导磁体真空杜瓦、金属密封件、分子泵等关键部件;建成亚洲最大的聚变专用真空设备测试平台,可模拟中子辐照、热循环等极端工况。

为何在安徽办?一场大会背后的战略雄心

这场大会的选址绝非偶然,而是安徽四十年聚变积累的集中爆发。大会的举办,正是加速安徽聚变产业生态构建的“关键落子”。

以会强链,打造真空系统“样板间”:大会聚焦“聚变真空系统发展及需求”,首次系统性展示真空设备及器件全链条创新成果,涵盖真空获得、测量、控制等环节。

跨界协同,激活产业“乘数效应”:大会联合安徽真空学会,推动聚变真空技术与半导体、航天等领域的交叉应用,助力真空产业“破圈”发展。

抢占标准制定权,定义未来产业“游戏规则”:会上将发布真空测量设备校准与标定,启动国内首个聚变真空系统行业标准制定工作,为安徽掌握产业话语权铺路。

推动成果转化落地,构建“创新-产业”共生体:本次大会的深远独特之处在于,组织方不仅涵盖中科院等离子体所等头部科研机构和50余家领先企业,更纳入了安徽真空学会、科大硅谷等多元创新平台,打造安徽核聚变商业化“研-产-孵”一体化的闭环生态。

大会亮点前瞻:硬核科技+务实合作

国内首秀:多项“卡脖子”设备首次公开亮相,包括聚变堆级高真空低温泵、耐辐射真空计等,部分技术有望年内实现自主研发突破。

顶尖阵容:安徽省市相关领导,中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所、安徽省聚变能源产业创新研究院、合肥综合性国家科学中心能源研究院、安徽省聚变产业联合会、安徽省真空学会等相关专家,以及省内外约50家知名企业代表齐聚,共商聚变产业化路径。

从“人造太阳”的实验突破,到真空装备的产业化突围,安徽正以“聚变速度”重塑能源未来。这场大会,既是安徽向全国展示其“核聚变产业高地”实力的窗口,更是中国抢占全球聚变技术制高点的宣言。正如一位参会专家所言:“聚变商业化已进入倒计时,而安徽,正在书写这场能源革命的第一章。”

4月18日,合肥,让我们共同见证中国聚变产业的“真空时刻”!

来源:推广

评论