文 | 音乐先声

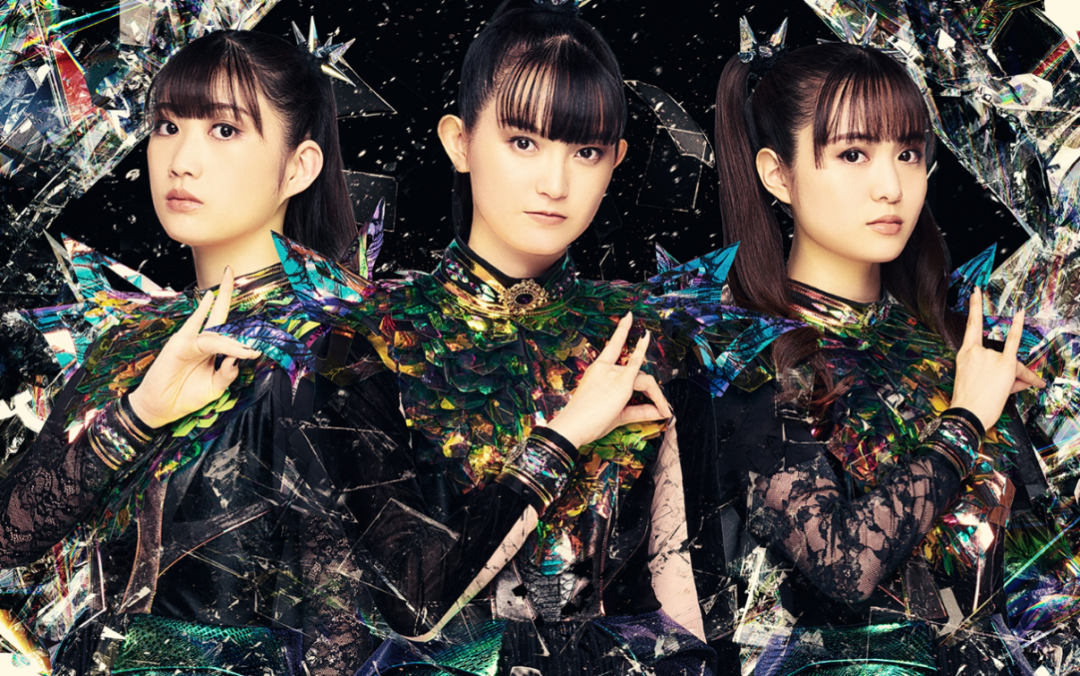

最近,日本金属乐队BabyMetal宣布签约环球音乐集团旗下唱片公司Capitol Records,成为该公司史上首组签订一线合约的日本艺人。

为了庆祝成立BabyMetal 15周年,她们今年会在多个地区举行重要的演出。5月,乐队将在欧洲展开首次竞技场巡演,还计划在八个国家的12场演出中亮相,并且将在伦敦O2竞技场举办压轴演出,成为首支在该场馆举办演唱会的日本乐队。

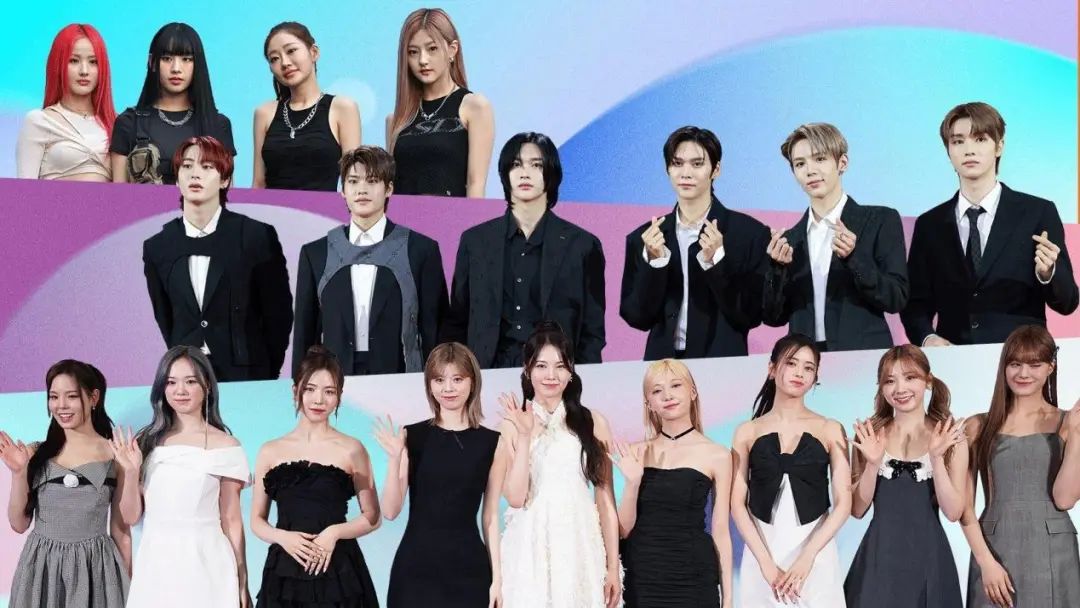

就在不久前,J-Pop组合JO1也在美国纽约Brooklyn Bowl成功举办了首场世界巡回演唱会“JO1DER SHOW 2025 'Anywhere We Are'”门票火速售罄。

作为世界第二大音乐市场,被称为“实体孤岛”的日本总给人一种较为内敛的气质。相较于K-Pop的全球化进击,后知后觉的J-Pop似乎终于觉醒,开始谋求全球出海。

J-Pop觉醒了

这两年,J-Pop正在通过出海演出、培育头部艺人、产业合作等多维度的战略布局,加速其在全球范围内的扩张。

3月16日,在美国洛杉矶孔雀剧院举办的“matsuri25”音乐会上,YOASOBI的主唱Lilas Ikuta一句“我们一直在努力,将我们的音乐从日本传播到全世界!”,点燃了现场观众的热情。当晚同台演出的,还有J-Pop女团ATARASHII GAKKO!和日本音乐人Ado,Ado在演出结束时还用日语和英语表达了对观众和其他表演者的感谢,称这次演出是“梦想成真”。

这场音乐活动的出现,也是推动J-pop致力于走出岛国的缩影。

据了解,这场活动由日本文化娱乐产业促进协会(CEIPA)主办,该协会由五大日本音乐产业组织包括日本唱片协会(RIAJ)、日本音乐版权协会(MPAJ)、日本音乐制作人联合会(FMPJ)、日本音乐企业协会(JAME)和日本演唱会及现场娱乐促进者会议(A.C.P.C.)以及洛杉矶本地的推广公司Goldenvoice在2023年共同创建。

在CEIPA致力于将J-pop音乐推向全球的过程中,也得到了日本最大汽车公司丰田的财力支持。今年2月,CEIPA与丰田汽车联合启动了音乐扶持项目“Music Way Project“,旨在将日本音乐带给全球观众。

该项目包括在洛杉矶、伦敦、泰国等地设立海外基地,并组织当地的展示活动,还将通过与日本大学合作的学生研讨会、针对年轻音乐人的讲座和歌曲创作营等多种举措,为艺术家的成长提供系统支持。

这两年,越来越多的J-Pop艺术家也走向了国际舞台。YOASOBI、RADWIMPS、小山田圭吾、米津玄师、当山瞳等一批日本音乐人,不仅在本土市场掀起了热潮,更纷纷踏上了国际巡演的征程。

今年1月,美国国家录音艺术与科学学院Recording Academy预测了2025年的5大音乐趋势,J-Pop崛起与音乐视频回归、抗议音乐(protest music)热潮、摇滚复兴、音乐发行规则改革一起,成为今年音乐产业的亮点。

比如,像XG这样的大热团体在J-Pop扩张的过程中起到了关键作用。2024年,她们举办了首次世界巡演,并即将在今年4月登上Coachella 音乐节,发展势头迅猛。

而日本说唱歌手Yuki Chiba与美国歌手Megan Thee Stallion合作的热门单曲《Mamushi》的rap段落也在全球范围内出圈,进一步提高了日本音乐人的国际可见度。

Recording Academy指出,在跨界合作的推动下,J-Pop正不断提升其文化影响力,并有望在国际音乐舞台上变得越来越突出,逐步迈向全球范围的流行。

与此同时,作为J-Pop的分支,近年来兴起的City Pop风,也以其鲜明的视觉特征和独特的氛围感,吸引了全球音乐爱好者的关注。低像素、强烈色彩对比的画面风格,以及大量运用汽车、大海、泳池、夕阳等典型元素的艺术表现,成为这一风格的代表。

通过社交媒体和流媒体平台的推动,年轻一代对City Pop的喜爱持续升温,甚至成了潮流文化的象征。例如,City Pop之父山下达郎的妻子竹内玛莉亚的经典之作《Plastic Love》在YouTube、TikTok及抖音等平台广为传播,成为现象级作品。

产业层面,各大音乐公司也马不停蹄,忙着收购、签约、战略合作。

今年2月,环球音乐日本收购了日本知名音乐公司A-SKETCH的多数股权,今后将充分发挥各自优势,进一步推动A-SKETCH旗下艺人的全球发展。3月,新加坡音乐投资公司blackx与日本娱乐公司ASOBISYSTEM达成战略合作,计划通过跨行业的合作,推动日本音乐IP的全球化。同月,日本音乐公司Avex也宣布进军美国市场,收购了美国娱乐公司S10词曲版权分部100%股份,并增加了在S10艺人经纪业务中的股份。

总之,J-Pop很忙,行业各方正在联合起来,加速J-Pop登上全球舞台。

K-Pop起源于J-Pop?

与K-pop拥抱数字化和加速全球化相比,日本音乐产业似乎更像一座自给自足的孤岛。不过,如今“岛上的人”似乎已经开始回过味来了。

CEIPA董事会成员、日本音乐制作人联合会会长野村辰在接受Billboard采访时表示:“现在全球爆火的K-Pop音乐,本身就基于过去的日本流行音乐。所以,只要日本音乐产业不断努力,还是能够做到的。”

这句话并非信口开河,而是有据可循。

1991年,日本泡沫经济崩溃,制造业、家电业等传统行业彻底陷入萧条,奇怪的是,那时的日本音乐产业却独自撑起了一片天。CD的横空出世扭转了这一局面,成为音乐内容产品的核心。

日本音乐产业观察者乌贺阳弘道在《J-Pop是什么?》一书中就曾指出,“J-Pop”这个词其实最早就是东京FM广播电台J-WAVE的市场营销术语。

彼时,J-WAVE电台迫于赞助商压力推广日本音乐,为了迎合时髦的年轻人,电台决定选定一种听起来像是引进自欧洲或美国,实际上是由日本所制作的日本流行音乐风格。于是,J-WAVE电台制造了“J-Pop”这一术语,使其成为一种标识日本流行音乐的标签,让沉寂已久的音乐市场焕发了新的生机。

90年代初,东京的涩谷区的大批唱片店成了当时涩谷文化的发源地,如Tower Records、HMV等唱片店都上架了融合了欧美元素,且极具国际化气质的日本流行音乐。一言蔽之,“在东京做出西方音乐”,就是涩谷音乐名称的由来。

但由于当时的日本流行文化在韩国还未解禁,韩国人只有通过当地唱片店或日本游客的渠道才能够接触到这些音乐。不过,随着1998年韩国宣布取消对日本长达53年的文化禁令,为J-POP音乐和日本文化打开了大门。

有意思的是,如今“涩谷系”一词现在在韩国被用来指代首尔江南区流行的舞曲音乐,比如韩国组合Clazziquai Project或以Fluxus、Pastel为代表的K-Pop厂牌旗下艺人。就实际的听感,毫不夸张来说,现在整个K-Pop音乐界,似乎都在受到了90年代日本涩谷系音乐很大的影响。

不过,虽然那时的涩谷音乐确实非常国际范儿,但绝对还不至于能够到走向全球的程度。日本社会学博士毛利嘉孝就曾直言:“由于语言障碍和进出口流通等问题,涩谷系音乐对海外的影响还是非常有限的,这一点日本音乐产业人都需要认清。”

而K-Pop这几年致力于闯美、出海,某种程度上算是续写了J-Pop未曾完成的全球化梦想。

就音乐本身而言,K-Pop虽起源于J-Pop,但如今已然走出了自己的路子,形成了自己的音乐基因。比如,现在的K-Pop音乐已经逐渐打破语言和文化的藩篱,歌词常常包含简单直接的英文歌词,曲风大量吸收欧美流行、Hip-hop、EDM、Trap等元素,注重强烈的节奏和洗脑的副歌。而且,大多数K-POP艺人从出道即瞄准国际市场。

从K-Pop的成功经验来看,策略上的内容营销一体化、利用社交媒体进行全球互动以及通过多元化的跨国合作,使得K-Pop能够在全球各地迅速积累庞大的粉丝基础。

正因如此,K-Pop的成功不仅为J-Pop提供了值得借鉴的范式,还揭示了日本音乐产业在全球化进程中未曾触及的潜力和未尽之事,如语言、文化、营销策略与全球互动机制的构建等。

这么看来,J-Pop此时发力出海也不算晚,而K-Pop与J-Pop的历史渊源,无疑为日本音乐的国际化提供了一个支点。

J-Pop全球化,还有多远?

目前看来,J-Pop确实有迎头赶上的意思。

曾几何时,由于日本唱片公司对流媒体平台持怀疑态度,担心其冲击传统CD销售,导致J-Pop的全球传播主要依赖于电视剧和动漫等有限渠道。此外,日本的在线隐私文化使得J-Pop艺人对数字平台的参与度较低,早期YouTube视频中多数博主都未使用真实声音或面部露出。

正如山本嘉宏所言:“日本封闭的产业模式在数字平台时代已遇到瓶颈,依赖国内市场难以持续增长,迫切需要更加积极的全球战略。”

社交媒体方面,与全球平均水平相比,此前日本都处于较低的位置。根据东京营销公司Bigbeat数据,日本人在疫情前每天花在社交媒体上的平均时间仅为51分钟,远低于全球平均水平2小时25分钟。而在疫情过后,日本YouTube 的用户增加了 74%。

Luminate的数据显示,2023年,日语音乐在全球前10000首流媒体曲目中的市场份额从2022年的1.3%增长至2.1%。很明显,在疫情后日本的流媒体服务、社交媒体的使用习惯,为日本音乐走出国门翻开了新的一页。

当下,谈及J-Pop,“日本制作、为日本听众定制、主宰日本市场”成为了最标志的特色。

如日本社会学博士毛利嘉孝研究所示,在1998年J-Pop的巅峰期,仅有10张西方流行专辑进入Oricon专辑榜前100名。到了2000年,尽管Mariah Carey的《The One》全球畅销,但在日本Oricon专辑榜中仅排第24位,远逊于B'z、河村隆一、松任谷由实等专辑销量均突破200万的J-Pop艺人。

即使在2008年实体市场缩水时,西方专辑仍难突破,Coldplay的《Viva La Vida》以28.4万张销量位居非日文专辑首位,但仅在Oricon总榜中排第33位,J-Pop艺人如安室奈美惠、可苦可乐的专辑销量仍超过百万张。

日本市场对于本土音乐的忠诚度与对外来文化的接受度,之间似乎永远存在着一种微妙的张力。大多数的日本听众主要满足于聆听日本当地的流行音乐,对于西方音乐的兴趣较低。若说日本市场的此番格局是对全球流行趋势的逆反,倒不如说它是一种文化惯性。

其中一个重要原因,就是卡拉OK文化对于日本音乐市场的直接影响。80年代起,卡拉OK从酒吧逐渐传播到90年代的年轻人社交圈,从而导致了日语音乐在日常生活中占据了主导地位,也进一步限制了外来文化的渗透。

而在面向全球市场时,J-Pop的某些特性也让它多了一些掣肘。如日本著名制作人Michael Africk所言,K-pop“西化”做得很好,他们理解这里的经济逻辑和商业运作方式,但日本人在这方面有些吃力,想打入西方市场还有一段路要走。

Africk表示:“日本流行音乐仅在日本本土流行,往往有一些西方观众不太习惯的嗓音和和弦变化。”当前,不少日本音乐制作公司,也在尽力寻找那些能够无缝跨越文化、掌握多语,并在全球建立粉丝基础的艺术家。

日本政府近年来似乎也意识到,J-Pop的全球化不仅仅是文化出口的单向通道,而是文化对话的多向互动。面对数十年的通货紧缩和工资停滞,政府目前正在寻求通过内容产业来提高工资水平和商品价格。

2024年,日本经济产业省(METI)发布了一份报告《2024年新型资本主义的宏伟蓝图与行动计划》,其中阐述了政府致力于增加日本内容,包括日本音乐的出海,并通过数字发行将其推广到全球观众。报告还提出,包括教育、商业发展援助以及利用全球平台鼓励本地忠实粉丝社区的形成等措施,都是政府的重点。

今年5月,丰田赞助、CEIPA主办的日本首届最大的音乐颁奖典礼“日本音乐奖”(MUSIC AWARDS JAPAN)将在京都举办,将评选出62个奖项,包括年度歌曲、年度艺术家等六大奖项,并通过YouTube进行全球直播。

日本有句谚语,“伸出的钉子会被钉下去”,意指任何偏离常规的行为都可能遭遇社会压制。

多年来,J-Pop深深扎根于日本本土文化,它对产业、经济和听众的意义无法忽视,在其发展过程中,每一次的尝试突破,都可能意味着对既有文化结构和商业体系的挑战。

但真正的艺术自有其生命力,我们也相信,J-Pop有一天能破土而出。

评论