界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 谢灵宁

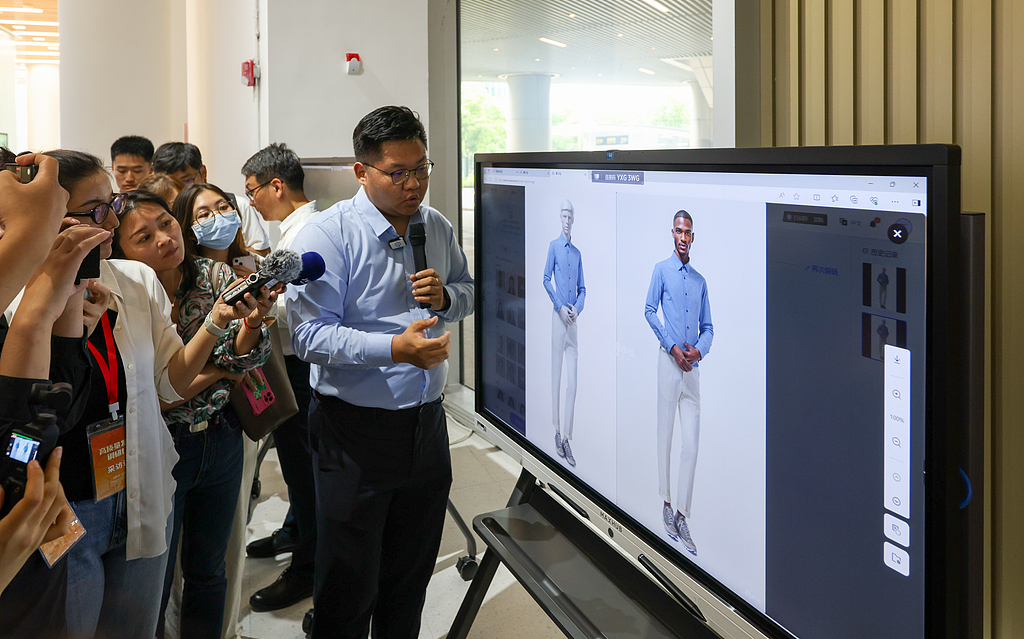

上海“模速空间”又迎高光时刻。

2025年4月29日上午,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在上海市委书记陈吉宁和市长龚正陪同下,来到位于徐汇区的上海“模速空间”大模型创新生态社区调研。

这座只有两幢小楼的创新社区,正在成为全球最大的人工智能孵化器,也是人工智能走向应用场景的“试炼场”之一。

模速空间位于上海市徐汇区龙台路,于2023年9月正式揭牌。从揭牌之初的21家企业入驻,到如今已汇聚超过100家大模型企业,辐射带动徐汇区聚集大模型企业近400家,累计推动43个备案大模型落地,约占上海全市的61%。

模速空间的一大特色,就是几乎涵盖了人工智能产业的各大环节和热门应用场景,形成了涵盖算力、基础模型、大语言和应用端等各个层面的完善布局。

这里有两个最新的例子。

语料是大模型“燃料”,合格语料会提高大模型训练效能,但同时也是大模型企业的重要成本支出之一。2024年,一家名为库帕斯科技的企业入驻模速空间。这家公司由国资和民营企业联合数据资源方及大模型相关企业共同组建,目标就是要打造大模型语料的“超级工厂”。库帕斯入驻模速空间后迅速投产,为基础模型、垂类模型以及中小创新创业者提供了低成本、高质量的语料数据服务。

2025年年初,DeepSeek横空出世。但在部署过程中,针对不同硬件、架构的平台,DeepSeek导部署要求不尽相同,成为行业难点。此时,一家名叫无问芯穹的企业在极短时间内,迅速推出了“无穹Infini-AI”平台。该平台支持多种国产和国际算力芯片(如AMD、华为昇腾、英伟达等)的混合部署,并可实现一键部署模型,提升大模型在不同芯片上的部署效率。

上述两家公司的产品发布,宣告中国打通了“国产模型+国产算力+国产系统+国产应用”的全产业生态链,实现了AI行业的自主可控和长远发展。

而在模速空间内,无问芯穹与库帕斯也是楼上楼下的邻居,让“上下楼就是上下游”不仅仅只是一句空话。

最新统计显示,众多企业的入驻让模速空间的总面积已扩展至近6万平方米,预计到2025年上半年还将扩展至10万平方米。

除了物理空间上不断扩展,模速空间也在不断“破圈”跨界。

2025年4月下旬,模速空间入驻企业、上海基础大模型代表企业阶跃星辰动作不断。首先是在短短一个月,上线三款多模态大模,其中图像编辑模型 Step1X-Edi,性能位列全球顶尖水平。随后在上海车展上,与吉利集团联合发布最新的汽车智能座舱产品。随后又宣布与人形机器人企业原力灵机签署战略合作协议,将围绕具身大模型算法研发、多模态数据闭环与机器人场景应用展开合作。

阶跃星辰的“破圈”代表着模速空间的生长方式,就是不断试探产业链“边界”,让AI拥有更多可能。

如今的模速空间拥有算力调度平台、公共语料平台、金融服务平台、人才服务平台、场景对接平台等五大公共服务平台,入驻企业可以获得一站式算力和大模型服务支持,包括算力扶持计划、智能调度系统和秒级算力部署等。

模速空间还通过“大院大所+顶尖企业+超级平台”的模式,鼓励入驻企业间的合作互通,变“邻居”为“合伙人”,创造企业间的创新合作空间。

包括上述政策在内,多项政策和服务的叠加极大降低了入驻企业的研发成本,提高了产业创新的速度与成功率。

可以看出,从2023年的毛胚房到全球最大的人工智能孵化器,模速空间的成长过程,也可以看做上海建设科技创新高地的一整套体系的形成过程,那就是政策支持、生态协同与场景开放的“三位一体”。

这一经验如今在上海的人形机器人产业上也得到了应验。

最早在2023年,上海市政府开始发布多项政策文件,旨在促进人形机器人产业的发展。如《上海市促进智能机器人产业高质量创新发展行动方案(2023-2025年)》就明确提出,到2025年将上海打造成为全球机器人产业创新高地,实现“十百千万”突破,包括打造10家行业一流的机器人头部品牌、创建100个标杆示范应用场景,以及形成1000亿元的机器人关联产业规模。

紧随其后的是,上海设立了总规模1000亿元的产业投资母基金,用于支持人形机器人产业链的关键环节和前沿技术创新。同时,政府还对重点产业链及细分赛道提供2万亿元的招商引资投融资授信,降低物流成本、加大财税支持,并加强企业服务。

更重要的则是后续开放式生态体系的建立。通过建设人形机器人开源社区、虚拟现实具身智能训练场,上海推动了软硬协同的虚拟训练场建设。它们吸引到的企业,反过来帮助人形机器人企业积累了在工业制造、医疗、服务等领域的规模化应用。

截至2024年底,上海人工智能产业规模已突破4500亿元,成为全国人工智能产业的重要领军城市。

可以预计的是,这套“三位一体”的创新体系,未来还可以在上海的更多先导产业中发挥更大作用。

评论