编者按:由国家图书馆和大英图书馆联合举办的“从莎士比亚到福尔摩斯:大英图书馆的珍宝”展览,目前正在国家典籍博物馆展出。

本次展览中的第一件展品就是著名浪漫主义诗人拜伦于1818年开始创作的讽刺长诗《唐璜》的手稿。为了展示《唐璜》在中国的翻译、传播和接受情况,国图也选出了八件珍贵馆藏配合拜伦的手稿,其中包括三本国图收藏的两本英文版和一个法文版拜伦诗集,1926年中华书局出版的梁启超的《新中国未来记》,1948年版《鲁迅全集》中的《坟》,1946年新知书店出版的陈秋子翻译的《拜伦传》,1956年朱维基版和1980年查良铮版的《唐璜》译本。

如今,距离《唐璜》当年的创作,已经过去了两百年。这首诗在最早进入到中国时,也被包括梁启超在你的译者,赋予了其他的政治含义。今天,结合这次展览上的展品,界面文化(ID:booksandfun)为大家梳理了《唐璜》这部作品的诞生故事,以及在中国的解读史。

在拜伦之前,关于唐璜的传说已经存在了至少300年。

1630年,剧作家蒂尔索·莫里纳(Tirso de Molina)《塞维利亚的浪子》一作的出版,使唐璜的故事走出了西班牙乡间,在整个欧洲流传开来。几乎同一时间,在法国,莫里哀的《唐璜与石像的宴会》将唐璜这一文学形象在戏剧领域的再现带到了一个高峰。

一百年后,莫扎特的歌剧《唐璜》在《费加罗的婚礼》遇冷之后挽救了他受损的声誉,歌德在给席勒的信中这样称赞《唐璜》:“你对歌剧所抱有的所有希望,已经在最近的《唐璜》中得到了高度的实现。”

然而,在唐璜“女性杀手”(womanizer)的形象已经深入人心之后,他的故事在19世纪开始渐渐脱离民间传说的范本,在不同国家、不同领域的大师手中辗转的旅程中,出现了很多有趣的变体。在这一时期涉及众多门类、近乎竞赛与挑衅的创作潮流中,处于旋涡中心的,正是拜伦的长诗《唐璜》。大英图书馆的策展人Ault说,拜伦出人意料地颠覆了唐璜轻佻的“诱惑者”(seducer)形象,把他变成了在女人的竞相追逐中被引诱的对象(seducee)。

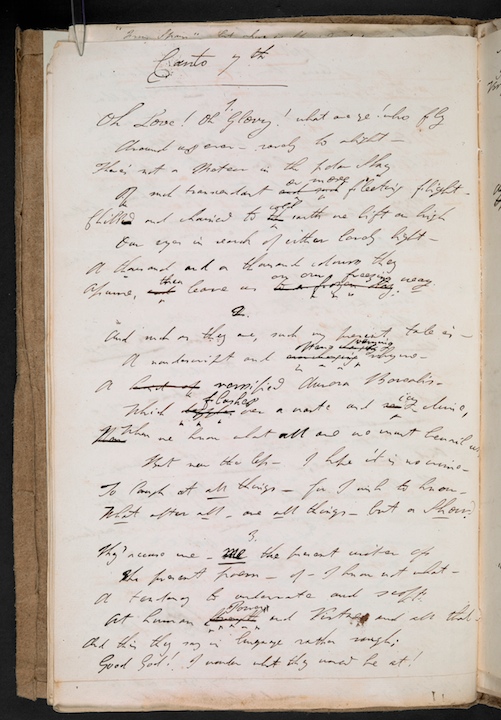

这首长约16000行、分为16章的讽刺长诗开始创作于1818年,但是直到拜伦于1824年去世时,也并没有完成。根据目前在国家图书馆《从莎士比亚到福尔摩斯:大英图书馆的珍宝》展览上展出的拜伦创作于1822年的第6、7章手稿,这些手稿被包裹并缝订在棕色的棉浆纸封皮里,从纸张的大小和水印中可以判断,拜伦使用的纸不止一个种类,书写所用的墨水也是根据不同配方制成的,手稿中有大量涂改的痕迹,纸张也有折痕。从这些细节都可以看出,诗人是在不同时间、不同环境下创作的这首诗,他当时很可能正处于一种颠沛流离的生活状况之中,没有固定的住所,经常在旅途中写作,并且写作的过程并非自然流泻、一蹴而就的,相反,这个过程可能是十分艰苦、充满着自我怀疑与否定的,即便是拜伦这样的少年天才也不例外。

为了逃避上流社会炒作和攻击他与妻子离婚的事情,拜伦于1816年离开英格兰,从比利时溯莱茵河而上,在瑞士日内瓦湖畔结识了诗人雪莱。随后他南下意大利,与年轻的意大利姑娘Teresa Guiccioli结婚,先后辗转于威尼斯、罗马、拉文纳、比萨和热那亚等城市,《唐璜》的前十二章主要创作于这一时期。1823年7月,拜伦离开意大利,到希腊参加反抗奥斯曼土耳其奴役的希腊独立战争,并在一次行军途中感染风寒一病不起。当时流行的放血疗法,不但加速了他身体的衰弱,还可能使他患上了败血症,最终他于1824年4月19日病逝于希腊西部城市梅索朗吉昂(Missolonghi),至死也没能完成《唐璜》的写作。

拜伦在定居于拉文纳期间开始关注希腊的民族独立运动,他于1819年写作的《哀希腊》(The Isles of Greece)就歌颂了古希腊的灿烂文明以及人民捍卫自由的精神,对其饱受凌辱的现状深感痛惜。这首诗虽收录于《唐璜》中,但与故事主线并无太大关联,可以看做是长诗中的一段插曲。1902年,梁启超在政治小说《新中国未来纪》中节译了这首《哀希腊》的第1、3两节,并以传统曲牌“沉醉东风”和“如梦忆桃园”命名。对梁启超而言,翻译拜伦的《哀希腊》不仅可以在文学层面推动“诗界革命”,更重要的是可以在政治层面“振国民精神,开国民智识”,借拜伦之口做他的“民族国家主义宣言”。

而《哀希腊》一诗在中国的流传与接受,更伴随着对拜伦个人形象的本土化改造:通过淡化他的私人生活、突出他的“公共”属性,回避“私德”放大“公义”,梁启超使拜伦的形象更符合中国传统文化对知识分子的道德要求;而为了将被英国社会所不容、羁旅海外终生未归的拜伦塑造成一个时代需要的“爱国者”形象,梁启超硬生生地将他支援希腊独立战争的“国际主义精神”圈进了民族国家的框架之中。对于感时忧国的梁启超而言,“著译之业,将以播文明思想于国民也,非为藏山不朽之名誉也”,因此无论是拜伦本人还是其诗作,都可以看作是一套有待挖掘和再造的话语资源,在中国的语境下被赋予了新的政治意涵。

鲁迅在1907年用文言写作的文论《摩罗诗力说》(收录于杂文集《坟》)中,也是从反抗压迫、启迪民智和争取民族解放的角度从来解读浪漫主义诗歌运动的。文章的题目“摩罗诗力说”翻译成现代汉语就是“论浪漫主义诗歌的力量”,其中介绍了拜伦、雪莱、普希金、裴多菲等几位伟大诗人的生平和代表作,并在结尾指出,这几位诗人虽然来自不同国家、不同的社会环境,性格和思想也迥异,但他们都具有刚健不屈的精神和真诚的胸怀,不粉饰谄媚,不与世俗同流合污,并且都热爱祖国,为祖国的复兴大声疾呼。在鲁迅看来,当时的中国也急需这样的“精神战士”。

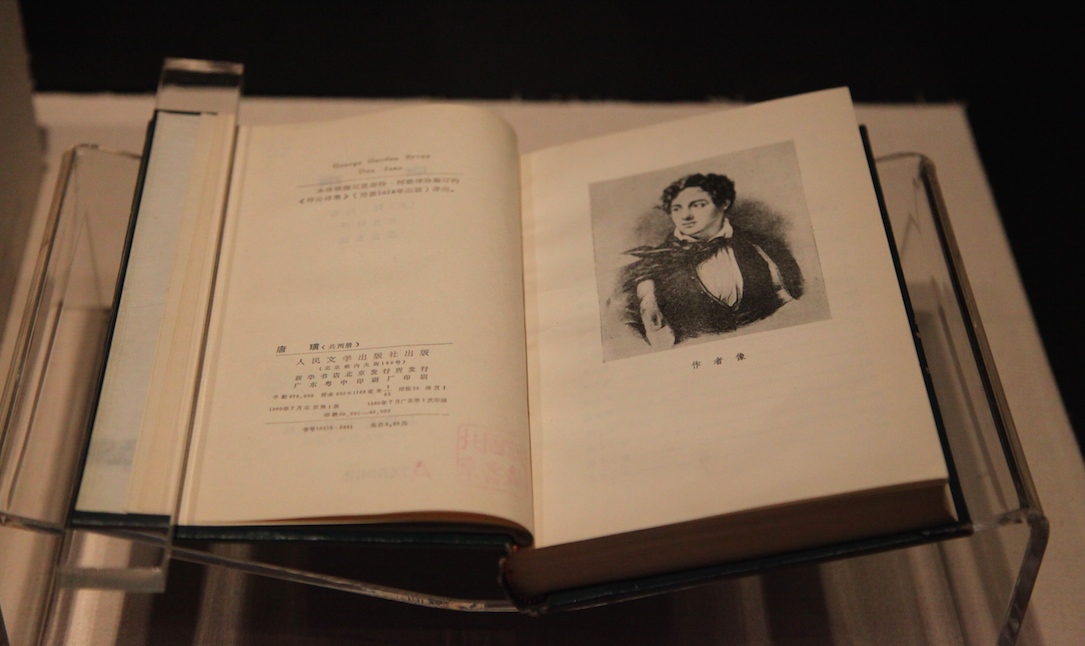

大概由于在引进中国之初就被赋予了救亡图存的政治色彩,《唐璜》在民国时期就被许多大师争相翻译,其中不仅有梁启超、胡适这样的思想家,苏曼殊这样的文学家、翻译家,甚至还有近代第一位留德工学博士、国民党元老马君武。解放后的一个重要译本来自翻译家朱维基,他曾是日据时期上海孤岛里的左翼文人,和锡金、关露、许广平等交往甚密,蹲过日本人的监狱,出狱后投奔了苏北解放区。在解放初期百花齐放的文化氛围下,朱维基主持创建了新文艺出版社,先后翻译了泰戈尔的《游思集》,但丁的《神曲》以及拜伦的《唐璜》。

另一个重要译本则来自查良铮,查良铮是诗人穆旦的真名,他创作时用笔名穆旦,翻译时用真名查良铮。查良铮1940年毕业于西南联大外文系,受浪漫主义影响,在校期间创作并发表过《赞美》、《合唱》、《防空洞里的抒情诗》等诗作。1942年,他投笔从戎,以中校翻译官的身份随远征军进入缅甸抗日战场,亲历滇缅大撤退,是野人岭战役的幸存者,回国后他根据入缅作战的经历创作了著名的《森林之魅——祭胡康河上的白骨》,风格也从浪漫主义转向现实主义,被认为是“九叶诗派”的创始人之一。解放后他任教于南开大学外文系,致力于俄文、英文诗歌翻译,在文革十年的批斗和劳改中坚持翻译,1972年,查良铮的妻子周与良在被查抄后返还的物品中找到了英文本《拜伦全集》,他如获至宝,立刻开始增译和修订工作,《唐璜》就是在这一时期翻译的,周与良后来回忆说,《唐璜》是他花费心血最多,也最满意的译作之一。

事实上,查良铮翻译的《拜伦抒情诗选》早在1955年就由上海平明出版社出版,只是这本诗选中并不包含《唐璜》。在译者所著的的《前记》和大量诗歌题注中,我们可以看出,在上世纪五十年代,拜伦的诗歌被定性为革命浪漫主义的政治抒情诗,查良铮还在《前记》中强调了拜伦诗歌的现实主义倾向,“从他初期的作品起,他已经有浪漫主义的幻想和现实主义的因素的结合了,而在他后期的作品中,则是现实主义绝对占上风”。阶级斗争的纲领也体现在拜伦诗歌在五十年代的接受与评价中,“因为拜伦诗作的这种战斗的、热情的、政论的性质,它直到现在还和百多年前一样,为资产阶级反动派所仇视,为人民所珍视和喜爱”。而当涉及到拜伦的贵族身份时,译者还极力维护拜伦的形象,称其“蔑视上流社会的寄生生活,憎恨政治的反动和宗教的伪善,作品中包含人民民主文化的大量因素”等等。

而在1982年出版的增译修订版《拜伦诗选》中,《前记》被《拜伦小传》所替代,而两者在内容上的差异也体现了时代话语的变迁。在《拜伦小传》中,对拜伦的介绍变成了简单的“乔治·戈登·拜伦是苏格兰贵族”,随后,译者还提到了他败落的家世、不幸的婚姻、学业上的“不务正业”、生活上的“放荡不羁”,以及他逢场作戏的爱情和俯拾即是的风流韵事。而在评价拜伦的诗歌时,《前记》中引用了恩格斯和苏联评论家别林斯基,而《拜伦小传》中则引用了诗人歌德、雪莱和瓦尔特·司各特。简而言之,《前记》强调了拜伦诗歌的政治色彩,而《拜伦小传》则侧重其艺术价值,这也是查良铮对55年版的《拜伦抒情诗选》进行增译和修订的初衷之一。

从梁启超到查良铮,半个世纪以来《唐璜》在中国的翻译、传播和接受经历了从政治先行到审美复归的过程。而如果将大英图书馆提供的拜伦手稿与国家图书馆提供的几件展品按照时间先后排列在一起,我们则可以看到一本书、一部作品完整的社会生命:它肇始于作者脑海中一闪而过的刹那灵感,成形于作者提笔落于纸上的一串印记,它曾在反复的斟酌修改、一次次的推倒重来中几近难产,最终它离开潦草褶皱的稿纸,在印刷工人的受众重获新生,随后它开始四处游历,译者的贡献使得它得以在陌生的语言文化环境中生根发芽,同时它也为了适应新环境不得不做出一些改变。而在文中呈现的,仅仅是《唐璜》这部影响力遍布全球的作品在中国的生命历程,同时它还有无数个生命、无数的故事在世界上的每个角落上演着。

相关链接

1、除了《唐璜》,展览上还有什么展品?

本次展览展出了大英图书馆提供的9部手稿和2部早期印本,涵盖诗歌、戏剧和小说三个领域,涉及英国文学史上影响最大、传播最广的作家的代表作,包括夏洛蒂·勃朗特的小说《简·爱》手稿、华兹华斯的诗歌《我孤独地漫游,像一朵云》手稿,拜伦的讽刺长诗《唐璜》手稿、莎士比亚的戏剧《罗密欧与朱丽叶》的第二版四开本,狄更斯《大卫·科波菲尔》的合订本、柯南·道尔的福尔摩斯系列《消失的中卫》手稿,以及伊恩·弗莱明的詹姆斯·邦德系列《黎明生机》手写及打印稿等等。

与这11件展品同时展出的还有国图的馆藏,呈现了这些英国文学在中国的译作、改编和评论,其中还包括嘉兴市图书馆收藏的中国翻译家朱生豪翻译莎士比亚戏剧的手稿,莎士比亚和汤显祖这两位东西方同时代的戏剧巨擘的作品——英王乔治三世收藏的1599年第二版四开本的《罗密欧与朱丽叶》和明茅瑛刻套印本的《牡丹亭》也是首次并列展出。

2、这11件展品是如何从大英图书馆浩如烟海的馆藏中选出的?

大英图书馆文教部部长杰米·安德鲁斯(Jamie Andrews)向界面文化(id:booksandfun)介绍了三条标准:首先是作家在英国文化中的重要性,莎士比亚、狄更斯和柯南·道尔不仅是伟大的作家,而且代表了英国文化的不同面向;其次是作家和作品的国际影响力,例如《简·爱》这样的作品,不仅对英国读者而言举足轻重,在中国也备受喜爱,甚至在中国文化中形成了一种新的身份;最后,除了要考虑展览的叙事之外,还需要考虑展品本身的价值和状态,英方希望呈现珍贵、有审美价值和启迪作用的展品,不仅承载了作品的内容,还可以通过墨水的深浅、字迹的风格带观众走进作家的生平和内心世界。

3、遴选展品的具体流程?

本次展览的主策展人亚历珊德拉·奥特(Alexandra Ault)介绍说,具体流程是由大英图书馆先列出一个作家名单,随后和国图的同行们密切交流探讨,征求意见,最终选定这11件展品。比如在英方最初的名单中,狄更斯的作品只有《尼克拉斯·尼克贝》的手稿,后来中方提出这件作品在中国的知名度不高,英方才又借来了《大卫·科波菲尔》的合订本。

评论