子女逐渐长大后,也到了可以独自在家,独自外出的年龄,虽然加拿大相比较一些国家比较安全,人也比较和善,但忧心忡忡的华人妈妈常常会告诉孩子“别轻易帮助陌生人”、“别跟陌生人说话”,这是一种冷漠么?怎么我们在国内这样教导孩子,在加拿大也需要如此。人与人之间不是该互帮互助,让世界充满爱心么?

也许在某种情况下拒绝跟陌生人说话,拒绝帮助陌生人是一种冷漠,但生活中发生的真实事例却让操心的父母,不得不提高警惕。我们无法确保孩子遇见的陌生人是充满善意的,或者真正需要帮助者,还是心怀歹意的人?对许多普通家长来讲,也许宁可错杀一千,不可放过一个,是最保守的方法。

朋友讲起在温哥华一所医院发生的事,一位妈妈生病去看急诊,后来被护士安排到床位上等待医生。她的两个孩子在候诊室等待,一个孩子是青少年,另一个孩子才几岁。后来来了一个陌生人,向青少年寻求帮忙,让对方帮着去一个地方叫人。青少年很冷静地拒绝了,“我是个孩子,你为什么要找我帮忙?”那个陌生人见有其他成年人走近他们,立即慌慌张张走了,让人非常怀疑此人存有歹意。

有人认为判断陌生人是否是坏人,有个简单的指导方针,就是那些狡猾、心存歹意者往往喜欢向孩子寻求帮助。但一个正常的成年人需要帮助的话,一般会首先选择向另一名成年人求助。我们的确该教孩子们心地善良,乐于助人,但是孩子们需要知道什么时候可以提供帮助,什么时候不能。

如果有个陌生成年人走到小孩面前说,“我找不到宠物,你能帮我找找么”,或者“我需要人帮忙把东西放到车上”,孩子若是独自一人最好拒绝,让对方找成年人帮助,也可以先告知熟悉的成年人,再酌情提供帮助。陌生人如果问路,知道的话可以告诉对方,但绝对没必要带着对方去。

说起心存恶意的陌生人,在很多孩子心中,他们应该样子看起来很吓人,有可怕的声音,也许是大人给子女讲了太多狼外婆之类的故事。但事实证明,如果有人想伤害孩子,他们不会把自己扮成吓人的样子,而是让自己看起来很友善,有时还能提供孩子诱人的物件。

为什么要教孩子“别跟陌生人说话”?特别是别说太多话。原因很简单,熟悉的成年人跟你聊天很正常,比如父母的朋友、邻居等人,但在公园、商场、回家或上学路上,陌生的成年人主动跟你热情聊天,就不是很正常。如果孩子已经感觉不对,就应该提高警惕,和陌生人保持距离。如果有陌生人提出载你一程,就是个更加危险的信号,即使是在雨天等天气恶劣的时候,也千万别轻信对方仅仅出于好心。

居住在加拿大,华人妈妈不得不要操这份心,是因为听闻了一些诱拐、侵犯儿童和青少年的恶性事件,千万别想当然以为加拿大很安全。

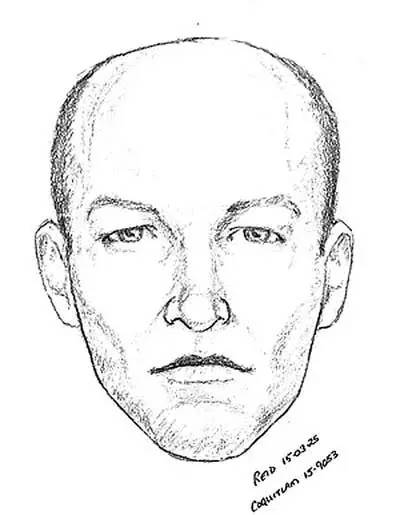

比如,据媒体报道,2015年高贵林曾发生企图引诱女童案件,当时12岁女童正在放学回家途中,嫌疑人驾驶白色四门汽车驶近,并以iPod或平板计算机iPad引诱孩子上车,理智的女童拒绝了对方,但疑犯又试图尾随女童,由于碰上红灯而未能得逞。女童跑回家中,由母亲代为报警。警方通报疑犯为白人男子,在35至40岁之间。

上个月,多伦多士嘉堡出现一名连续作案的诱拐疑犯,多次接近步行上学及放学的孩童,短短一个月内6名儿童差点被拐走。其中一次,2名9岁男童在街上行走,疑犯驾车驶近儿童表示可载他们回家。男童意识到该名男子意图不轨,马上拔足奔跑,涉案男子见未能得逞驾车逃走。

这些诱拐事件多发生在上下学途中,笔者建议即使家长忙碌,年龄小的孩子也应该做到亲自接送,或让朋友、课后看管学校的老师接送,年龄大的学生可以自己上下学,但尽可能结伴而行,尤其在人少的偏僻路段。

除了上下学,另一个让华人妈妈担心的是孩子在公园等游乐场所玩耍时,年龄小的孩子玩得太野太疯,暂时脱离家长的视线,年龄大的孩子喜欢自由自在玩,其实也充满危险。女儿学校曾发信通知,附近公园湖边,有一名男子企图诱拐女童,让家长提高警惕。而女儿跟我讲的奇怪叔叔的事情,也让人心惊。

去年夏天的傍晚,我带着小儿子在滑梯那里玩耍,女儿坐在不远处的草地上看书,一个叔叔模样的男子也坐在附近,给她递过来几块糖,女儿说,“谢谢,我不要。”那人却很奇怪地坚持让女儿吃糖,“Please,eat it.”女儿只好接下糖,但保持警惕心,没有吃。怪男子后来看到另一些人走近,就离开了。

笔者不明白这个男子到底想做什么?也许并无恶意,但也让人生疑。如今大麻快在加拿大合法化,陌生人的糖果更让人怀疑,说不定是大麻糖果。我只有忧心忡忡警告子女,“别跟陌生人说话,别要陌生人的东西。”

家长为了帮助孩子抵挡住危险的少数,只有先排斥掉一切陌生人。但有人认为,我们该告诉孩子陌生人可能带来安全危机,但别让他们被所有的陌生人吓倒。毕竟,绝大多数的陌生人是安全的,有的时候孩子还需要向陌生人寻求帮助。

曾经有一名美国男孩,在犹他州的荒野中迷路了四天,在这期间, 他看到人们寻找他,但故意藏起来,因为对方是陌生人,男孩担心自己会被偷走。因此加拿大安全委员会认为,此事显示出孩子对陌生人的恐惧是不明智的。 “陌生人危险”的信息可能阻碍儿童发展社会技能和判断力,学会有效处理现实生活中的情况。 在困境中,某些陌生人可能是他们的安全生命线。

所以,明智的做法也许是先遵守“别轻易帮助陌生人、别跟陌生人说话”的原则,但紧急情况下,相信你的本能,向你认为安全的陌生人求救。安全的陌生人是哪些?按照生活基本常识,穿制服的警察、工作人员等,带儿童的成年人,但常识归常识,也不是所有符合常识的陌生人都是安全的,只有逐渐提高孩子们的判断力和社会认知能力。

出品:温哥华头条

微信ID:lahoobignews

来源:加拿大乐活网lahoo.ca

评论