《外科风云》收视渐渐回暖,仁合医院的医生护士们各有所长,看着手术室们医生们或遗憾无奈,或妙手回春,令守候在电视机前的医学小白们更了解了医护工作者的辛酸、无奈以及初心。

回溯百年,老北京尚没有现代医院时,市民都是去药铺抓药,药店宣传手段也是五花八门,活鹿当街宰杀宣传“全鹿丸”,名医坐堂增加知名度。直到19世纪末,传教士入华,随之现代西医院涌现,一大批眼科病人来西医院成为“吃螃蟹的人”。就让我们一起走进那段老北京的医坛风云。

中药店风头劲

宣传路演套路深

在西医传入中国以前,北京城是中医的天下。皇帝以及皇亲国戚、达官贵人在太医院接受太医的诊治,平民百姓虽然无缘太医院,也可以到坊间的中药店开药治病。

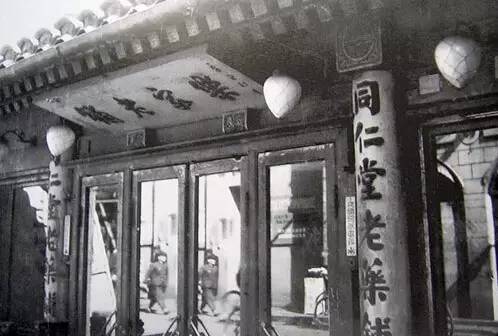

这些药店以请到名医坐堂为荣,既能增加药店收入,又可以提高店铺的知名度。除了在药店坐堂,也有大夫开设自己的诊所,或是到病人家出诊。位于大栅栏的同仁堂、菜市口的鹤年堂、崇文门外大街的千芝堂都是有名的中药店。

▎电视剧《宋莲生坐堂》

即使明末清初西医传入中国,民国大力推广西医,中药店仍然是大多数平民老百姓的选择。据1919年统计,北京城内共有公私立医院46所,1917年医院共治疗81604人次,约占北京市民的10%。绝大多数市民仍然是到药店开中药治疗。

中药店成为市民首选不是没有原因的。中药店生产销售的产品确实卓有功效,并且积攒了多年的实践经验。此外,中药店的宣传套路时至今日仍然没有过时,仍会吸引大批吃瓜群众。

▎大栅栏同仁堂药铺旧貌

比如,每次城内修路施工时,同仁堂就在沟旁挂大红灯笼,写上京都同仁堂老药铺,自家品牌广而告之。长春堂兴办义学,文具纸张上也要常常印上“长春堂避瘟散”的广告。

胡庆余堂、铜君阁等药铺在宣传“全鹿丸”时,直接将活鹿游街,当街宰杀,以示货真价实,童叟无欺。二天堂药行开幕促销活动设4万个奖品,共九等奖,且“人人可得”,特等奖1名为钻石镶金戒指,价值200元,末奖23200名,为冠生园卫生薄荷糖,价值5分钱。

教会医院涌现

眼科成“大热门”

19世纪末,欧美国家的教会、传道士和医生相继在北京开设医院。至民国,北京渐渐形成中西医并举的局面。

近代医院制度主要源于欧洲。随着传教入华,北京的西医院开始涌现。近代北京教会医院的建立开始于十九世纪六十年代。1862年,北京城里出现了第一家西医院——北京施医院,也是北京协和医院的前身,由英国传教士雒魏林建立,第一年就接待了病人2万多人次。

▎英国传教士雒魏林

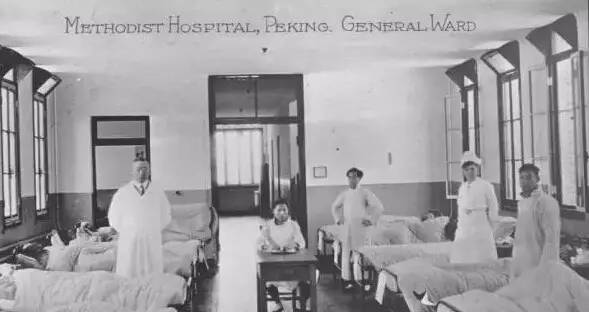

据雒魏林之后继任院长的杜之昂回忆,“医院一开门,病人就一直熙熙攘攘,来的多半是眼疾患者,而且严重到无药可医,这些病人对什么西医治疗都不害怕。”

当时眼疾流行,老百姓得了眼疾,剃头匠提供“刮沙眼”服务,反而助推了眼疾的交叉感染。而教会医院的常用治疗手段有睑内翻手术矫治、白内障拔除和摘除、人工瞳孔手术以及各种药物治疗。当时,大多数教会医院在初创时期都接待了比例很高的眼科病人。

▎同仁医院病房

自1861年至1908年,北京建立了十余所教会医院。1878年,美国传教士在通州城内北后街开设一间诊疗所,渐渐发展为北京潞河医院。江戴德还创办了“潞河男塾”,是潞河中学的前身。1886年,美国传教士兰大夫在崇文门内孝顺胡同开办了一家规模不大的眼科诊所,取名“美以美会医院”,中文名为“同仁医院”。

国人开始创办现代医院

建国后医院纷纷“收编”

1918年,中央医院正式开业,成为北京城第一家国人兴办的现代医院。医院外观为西洋式建筑,主楼共4层,设有十几个科室,开院时有150张病床。中央医院由华侨医学家伍连德集资筹办,后伍连德任首任中央医院院长。中央医院后来发展为北京大学人民医院。

▎北京中央医院举行开业大典,

开放3天供市民参观。

国民政府时,建立了3座公里医院,南城香厂路的市立第一医院、宣武门内油房胡同的市立第二医院以及东单三条市立第三医院。

1942年,毕业于协和医学院的并曾与医学院任教的教授诸福棠于1942年创办了北平私立儿童医院,诸福棠主动将这家私人医院献给国家,后成为北京儿童医院。

▎外科风云剧照

新中国建立后,随着公有制经济的发展,大多数教会资助的学校和医院纷纷被政府收编,并进行了体制改革。新中国成立后,协和医学院由中央人民政府接管,1950年中央医院由北京市政府接收,1951年潞河医院由河北省卫生厅接管,1953年同仁医院由北京市政府正式接管。

《外科风云》中,仁合医院的医疗设备完善而先进,各种治疗方案有据可依、疗程规范。背后,现代医院的传入和建立是建立在许多仁人志士的心血与钻研之上,有赖于政府的拨款拨地和重视,今天我们的医疗条件虽不能说完美无缺,却也科学化、标准化,来之不易,值得我们的尊重。

图片来自网络 | 版权归原作者所有

评论