文丨宋彦成(方塘智库文旅中国研究中心研究员)

当前中国社会最为艰巨和紧迫的任务是扶贫。根据“十三五”的扶贫攻坚规划,2020年中国所有贫困地区和贫困人口将一道迈入全面小康社会。

在脱贫攻坚全面实现小康社会的最后关头,留给社会各方力量主体的时间已不多,穷则思变,而在此时也面临着选择:是将存量资源活化,还是适时引用增量,以新理念、新技术、新业态撬动贫困的大山。

通常的看法是,贫困地区的贫困是资源的贫困、文化的贫困以及人的贫困等。但不应被遮蔽的是贫困地区富集大量的文旅资源,尤其是物质与非物质文化遗产丰厚。

贫困地区富集大量的非物质文化遗产

那么在旅游扶贫的进程中,文旅资源如何被激活?我们认为,在互联网、大交通以及资本并举的时代,时空压缩、资本流通的全新环境使得一切存量文化资源都能在最大限度上获得社会与经济的价值。

非遗作为在地文化的直接呈现与文旅资源的核心要素,在新技术主导下的传播场域以及资本的介入,注定其被发现与被讲述都与从前不同,而其价值呈现也就不同。

贫困地区有着最安静的风景和最沉默的文明。非遗作为隐藏的存量资源,其整体被激活,既契合于连接一切的互联网逻辑,也是旅游扶贫的必然途径。

1、贫困区域也是非遗富集区

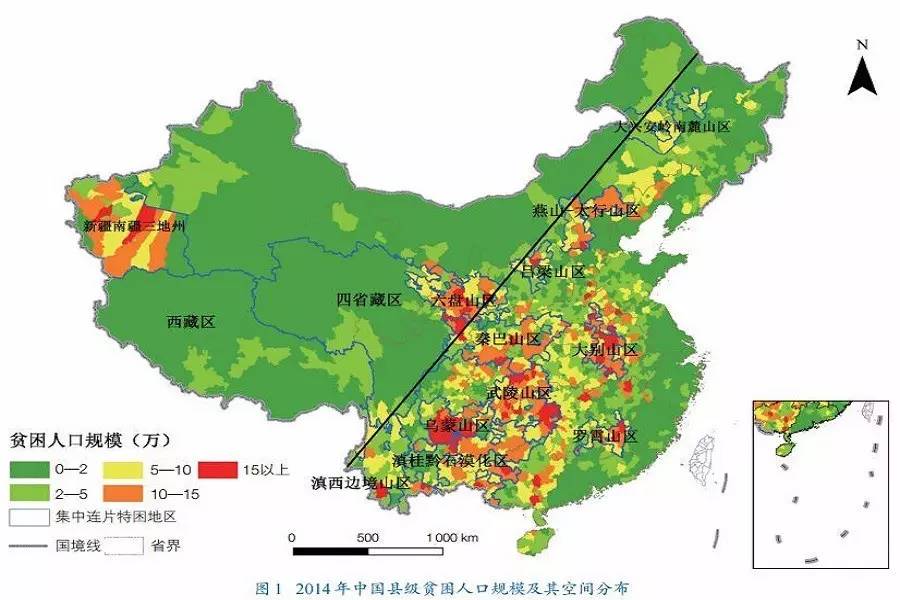

从区域来讲,中国贫困人口主要集中在14个连片特困地区,即六盘山区、秦巴山区、武陵山区、乌蒙山区、滇桂黔石漠化区、滇西边境山区、大兴安岭南麓山区、燕山-太行山区、吕梁山区、大别山区、罗霄山区以及西藏、四省藏区、新疆南疆三地州。

在连片特困地区,因其与山区以及边远地区的重合度较高,一般而言山区所富集的自然景观最为突出,与之相伴的山地文化更是独具特色,蕴含着大量的非遗资源。不过,全球化以及现代化浪潮冲击之下的普遍性后果,使得贫困区域的传统文化或非物质文化遗产也面临同样的生存危机。

14个连片特困地区

但是,好在在地文化的根尚在,无论是从国家层面制定非遗传承人的制度,还是非遗所表现出与乡土社会的亲近性,尤其是当地人意识到旅游经济与文化商品的价值,文化自觉自然而然提高,由此对待非遗的态度有了根本性的转变,使非遗的存续得以成为可能。

虽然如此,贫困地区经济的贫困依然存在。最为致命的问题是贫困区域之所以造成贫困,原因在于作为涉农、涉牧区域,在错失发展经济的历史进程中,逐渐与工业化社会脱节,其当地传统生计方式的产值就再难与东部沿海地区同日而语了。也因此,越是贫困,对土地的直接产出的依赖就越大,以致土地负荷过重,最终造成“一方水土难养活一方人”的现象。

加之由于位处山区或边远地区,交通不畅,在“中国制造”时代的区位劣势,以及政策、资本、人才等外部资源稀缺,社会经济发展受限且困难重重。比如位于西部的贵州省赫章县是典型的贫困县,贫困人口主要分布在深山区、石山区、高寒山区和少数民族聚居区,自然条件恶劣,是扶贫的“硬骨头”。

所以即便在今天,针对一些自然条件综合评估之后较难实现社会经济发展的贫困山区,不得已还是选择异地扶贫搬迁的办法。除此之外,最为保守的策略是对于当地基础设施的完善,无论是政府的民生工程,还是由企业自主结对帮扶贫困地区贫困县的公共设施建设,包括从至为重要的交通,到更为细致的医疗、教育、养老等工程。

在方塘智库看来,“一方水土难养活一方人”不单是经济现象,也是社会文化观念的集中反映。靠山吃山,靠水吃水,在贫困地区人群的故土观念中,离开土地意味着离开文化的根,但是固守土地就要面临经济贫困,世间安得双全法?

在研究或实践民族文化资本化的学者与商人们看来,“文化搭台,经济唱戏”,在以经济指标量化一切价值的资本时代也不为过,毕竟贫困地区最不缺的或许就是农耕文化、山地文化、民族文化等。那么,在科学文化欠发达而传统文化较为富集的贫困地区,却被视为“文化下乡”“扶贫先扶智”的对象,那么这些地方的文化输出的可能何在?

2、重新发现贫困县的非遗价值

不论是国内还是国外,我们最初是从外部的视角来看待并谈论非遗,即便是在今天国内热情关注非遗的各界,包括政界、研究界、传播界还是业界,其主流的声音也往往不是传承人、从业者抑或是文化持有者。

尤其是在今天国内日渐增长的文化消费需求,促生了大量文化商品的生产者与消费者,但其来源也通常偏向于城市,至少是略有余裕的群体,而代表乡土的、边缘的、农业文化的非遗及其主体都是作为被消费的对象。

在这样的情境下,当非遗被重新发现与讲述,自然是凝聚了他者的目光。当人们注视到非遗在文旅新时代的价值之际,其所遭遇的外部环境是全球化与现代化,包括互联网的传播驱动、交通技术带来的无限可能以及资本的驱动等。

首先,以互联网为首的科技手段将其触手几乎伸及每一个人、每一片土地,这使得在地理位置上处于边缘的人或地区获得了极大的自由,表达与发声成为可能。与此同时,在这个时代有“最安静的风景,最沉默的文明”之称的非遗,其在互联网的互联互通的传播媒介中为人所识成为可能,前提是找到其传播的价值所在,而这也是非遗本身的价值。

最安静的风景,最沉默的文明

由此,文化消费需求与传播渠道的双向引导,使得非遗的价值得以被重新看待并得到认可。这是非遗在具备文化价值、社会价值以外其经济价值的显现,甚至指向在国际意识形态纷争之际,出于对普世价值的不信任而产生的寻根心理。

那么,在超脱于高校研究机构等主体,借助互联网与文化消费需求,积极去拥抱市场的非遗其价值被予以肯定的推论是否到此为止?换言之,我们如何认定非遗具备经济价值?物以稀为贵,自古而然,只有稀缺资源才具备在市场上长久生存的可能。那么,非遗是否是稀缺资源?

一直以来在非遗被保护的话语体系中,人们思索更多的是如何将前工业社会中的文化要素在工业时代以及数字信息时代加以保存,就如同博物馆中被陈列的文物一般,唯一不同的是被保护的对象包括非遗及其传承人。

但是,正是其生存的危险处境在消费社会中反而成为稀缺资源,这也是在今天消费社会所赋予内容的价值。非遗作为与主流现代科技文化不同的文化要素,其稀缺性就是其价值所在,而其所属的经济贫困区域也得以被重新审视。

再者,现代交通技术将时间与空间压缩,使得身体快速置换空间成为可能,这无疑为边远贫困地区带来了福音。比如,随着高铁的开通,使得云贵高原等在想象中的边疆之地可以快速东进北上并在最大程度上集聚资本与资源,像贵州贵阳贵安新区的大数据产业基地就是互联网、大交通以及资本时代的必然产物。

当然,至为重要的是贵阳优美的自然环境,适宜人居的气候条件,这也是高新技术产业布局的普遍共性,以及随着贵阳进入全国高铁网,使其在地域上与相邻的珠三角经济圈与长江经济带连为一体,人才与资本要素得以跨区域自由流动,从而实现“弯道超车”的可能。

中国之美,非遗发现

因此,只有最大化探寻在地资源的效度,才能出奇制胜,而至于位处山区的贫困县随着迈入全域旅游时代,其文旅资源的重新发现、讲述以及开发无疑至关重要。那么,如何重新发现贫困县,向外界讲述贫困县非物质文化遗产的价值?

伴随着互联网的传播效应,使得非遗在这个时代因其稀缺性而被表达得以成为可能,而资本无疑成就了这样一种可能,其中包括政府划拨的非遗传承与保护资金以及试图找寻非遗公共价值与商业价值平衡点的企业资本。

比如,由渤海银行、《21世纪经济报道》以及方塘智库共同推动的“锦绣”项目,通过系列专题报道讲述非遗故事,集展览、沙龙、论坛、图书出版、公益广告等形式为一体,重新发现非遗价值,重新发现贫困县,而其契机正是互联互通时代的“网”“路”革命。

3、以文化旅游激活非遗资源

在2017年中共中央政治局就我国脱贫攻坚形势和更好实施精准扶贫进行第三十九次集体学习中,习近平总书记强调,要提高扶贫措施有效性,核心是因地制宜、因人因户因村施策,突出产业扶贫,提高组织化程度,培育带动贫困人口脱贫的经济实体。

从我国目前的脱贫经验来看,贫困县脱贫摘帽需要提升经济能力,重点是产业发展。因此,在产业扶贫上下一番绣花的功夫,是贫困县脱贫摘帽的必由之路。在近年的产业扶贫中最为红火的无疑是电商扶贫与旅游扶贫,在精准扶贫的框架中,抓住贫困县自有资源的优势,洞察制约其社会经济发展的障碍,这是精准扶贫的第一步。

贫困地区因地制宜发展特色农牧业、乡村旅游、电商、光伏等产业,探索产业发展带动脱贫增收的新模式。其中,近年来以旅游与电商为首充分激活了部分贫困县与贫困村,成为扶贫的新热点。

非遗的发现、讲述、价值重识成为可能

在扶贫攻坚的最后阶段,就要以电商扶贫来改变贫困地区的市场基因,让贫困地区对接互联网大市场,以信息化赋能的方式来提升其竞争力,最终使得贫困地区的农副产品可以走出去。2016年,全国428个贫困县开展了电商扶贫试点,158个贫困县被列为电子商务进农村综合示范县。

另外,针对“一方水土养不活一方人”的问题,一方面通过易地扶贫搬迁,另一方面可充分挖掘激活当地物质与非物质文化资源的旅游价值。比如,让习近平总书记找到“乡愁”的贵州省遵义市枫香镇花茂村,充分利用在地文化资源发展旅游业,带动贫困人口脱贫致富,2016年到访游客突破160万人次,旅游综合收入达到1.92亿元。

如此,在旅游扶贫中就地就近带动就业,甚至促进本土人才的回流进行创新创业。在2017年全国两会闭幕会后,李克强总理在人民大会堂答记者问时指出:“双创不仅带动了大量就业,促进创新驱动发展战略深入实施,它也是一场改革,因为它抓住了人这个生产力当中最重要的因素。”

无论是旅游从业者还是非遗传承人以及从事与非遗产业相关的人群,都是贫困县脱贫致富中的有生力量。在日前国务院转发文化部等部门《中国传统工艺振兴计划》的通知中,明确表明振兴传统工艺,有助于促进就业,实现精准扶贫,提高城乡居民收入,增强传统街区和村落活力。

这主要是由于传统工艺覆盖面广、兼顾农工以及适合家庭生产,对扩大就业创业,促进精准扶贫实践层面的意义重大。同此,在《计划》中详细说明广泛开展面向农村剩余劳动力、城市下岗职工、城乡残疾人、返乡下乡创业创新人员、民族地区群众的手工艺技能培训,鼓励其从事传统工艺生产。

当然,在传承发展传统技艺的同时要与现代工艺设计互相借鉴,从而符合现代人的审美需求,当然这需要非遗传承人与设计师能够互相交流,无论是针对非遗传承人的“研培计划”还是设计师回溯乡土本源获得设计经验与灵感,都需要一个契机或平台。

传统手工艺带动文化产业的发展

比如在2015年,由渤海银行与《21世纪经济报道》联合主办以及方塘智库智力支持的“渤海银行·第三届中华非遗手工技艺传承设计大赛”,面向年轻设计师们征集将传统与现代融合的优秀作品,带领设计师去寻找散落在各地乡间的古老文明,以当代设计为器,重新定义传统的中国式生活,寻求非遗人文价值与商业价值的创新结合。

在参与非遗保护与传承的主体不断丰富的情况下,尤其是随着像渤海银行此类企业资本的介入,非遗的发现、讲述、价值重识以及再表达等成为可能,这也是企业资本除却追寻商业利益以外的社会责任所在。

与此同时,面对当前严峻的就业形势以及我国尚存大量贫困人口的现实,从事传统手工艺、文化旅游等与传统文化或非遗相关的工作,一方面激发了传统文化资源的活力,极大带动文化事业与文化产业的发展,另一方面带来实际的经济效益与社会效益。

总之,在全域旅游的大背景下,由文化旅游产业的蓬勃发展而助推并实现贫困地区的脱贫大计,得自于在互联网时代、大交通时代、资本时代以及文旅新时代对文化资源的高度信任,其中非遗自身的价值功不可没。

非遗中国的逻辑

中国之美,非遗发现。方塘智库“非遗中国的逻辑”系列,致力于通过对非物质文化遗产这一散布于中国大地上“最安静的风景,最沉默的文明”的寻访和思辨,寻找中国文化的基因,表达中国故事的灵魂。

评论