今年的5月18日是中国国家话剧院搬到广安门外六周年的日子,这里坐拥一大一小两个专业的剧场外加一栋办公楼,尤其是880座的大剧场,是目前北京最专业的话剧演出场所之一,每年这里都会有几百场演出。在小胡同里“憋屈”多年的国话终于有了施展拳脚的大舞台。

▎国家话剧院

曾经的国话小剧场东起南锣鼓巷,西至地安门外大街,位于后海的中心地带。院内包括一座L形的三层白色办公楼和两个简易的排练场,其中办公楼一层西南角曾是“京城第一家小剧场”。因为面积小,设备简陋,成立的几十年来开开关关,关关开开。不过那里孕育出了孟京辉、田沁鑫等著名话剧导演,也是袁泉、郭涛、段奕宏等明星成名之前的摇篮,曾几何时,“游什刹海、逛锣鼓巷、看国话戏”成为游客来北京的必修课。

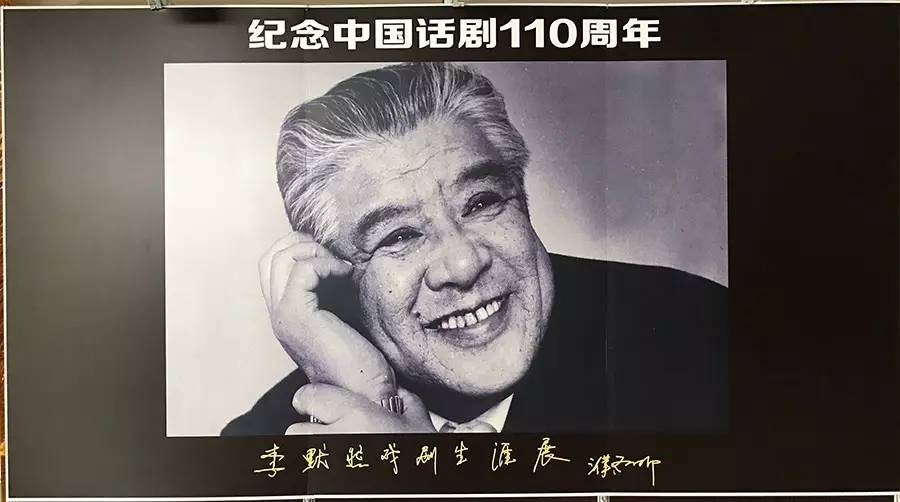

李默然戏剧生涯:只读过4年书的贫苦孩子华丽转身

一个初夏的上午,记者来到国家话剧院。这里正在举办《李默然戏剧生涯展》,李默然以独特的光芒闪耀在话剧舞台上,也闪耀在电影银幕上,“中国的活李尔”、永生的“邓大人”,他正气凛然的形象深入人心,不论在舞台上,还是生活中,人们看到的总是那样光彩照人、壮伟刚健。

▎李默然戏剧生涯展

李默然的一生充满传奇色彩,他出生于1927年,是个只读过4年书的贫苦家庭孩子,最终却成长为著名的表演艺术家,在舞台、银幕和荧屏上塑造了一系列经典的艺术形象。

▎李默然戏剧生涯展

跟他同辈的这一代老艺术家,大多数人的成长经历都可谓艰苦卓绝。由于缺乏最基本的教育,青少年时代的李默然连识字关都过不了。他在戏园子里看戏,拿滚瓜烂熟的台词来对照小说生字,以这种方式来闯过识字关。识字之后,接下来的任务更艰巨。要提高理论水平、积累表演经验,使自己的艺术之路行稳致远,他没有捷径可走,只能靠自己下苦功夫。

▎李默然戏剧生涯展

他在电影《甲午风云》中塑造的民族英雄邓世昌的形象深入人心,他一生还在舞台上塑造了包括《第二个春天》中的冯涛、《报春花》中的李健、《李尔王》中的李尔等60多个鲜明的形象,开创了中国话剧“关东演剧学派”。

▎李默然戏剧生涯展

《李默然戏剧生涯展》展出了大量李默然生前照片及剧照,展示了他从1948年从事戏剧事业以来走过的路程。国话的工作人员告诉记者,《李默然戏剧生涯展》将在国话展出至5月21日,接下来还将去全国巡展。

大幕开阖:中国话剧走过110年

参观完《李默然戏剧生涯展》后,记者看到在国话大厅的西侧《大幕开阖——纪念中国话剧诞生110周年中国国家话剧院创作剧目回顾展》也在进行,这场展览展示了1907年至今,中国话剧走过的110年岁月。

▎《大幕开阖——纪念中国话剧诞生110周年中国国家话剧院创作剧目回顾展》

谈起中国话剧的起源,人们常说它是一种“舶来品”。中国是个戏剧大国,有着源远流长的民族戏剧文化。20世纪初,一种来自欧美的新的戏剧样式引入中国并广泛流传,这种新的戏剧样式被定名为话剧。中国是一个有着深厚戏剧传统的戏剧大国,虽然剧种剧目众多,但还是主动把话剧引进来让它落地生根并在中国现代历史上产生了重要的影响。

▎《大幕开阖——纪念中国话剧诞生110周年中国国家话剧院创作剧目回顾展》

20世纪30-40年代是中国话剧逐渐壮大并臻于成熟的时期。这一时期阶级矛盾激化,民族危机加剧,中国话剧的先驱者们以话剧艺术为武器,投身于时代、植根于现实,通过"左翼戏剧"、"苏区红色戏剧"、"国防戏剧"、"抗战戏剧"等戏剧运动的深入开展,奠定了中国话剧的战斗传统。

▎《大幕开阖——纪念中国话剧诞生110周年中国国家话剧院创作剧目回顾展》

新中国成立后,国家给了话剧事业很大的支持。话剧创作队伍的培养,剧场建设,中外交流,以及戏剧院校的建设,戏剧评论的开展,儿童话剧、少数民族话剧的创立,都取得了长足的进展。

国家话剧院是由两个久负盛名的原国家剧院——中国青年艺术剧院和中央实验话剧院结合而来,国家话剧院一直保持着在两大经典剧院继承而来的优良传统,不断推陈出新。从1941年至今,国家话剧院共创作了近400部剧目,其中不乏《霓虹灯下的哨兵》、《李双双》、《刘胡兰》、《风雪夜归人》、《文成公主》、《方珍珠》等经典如教科书般的作品。

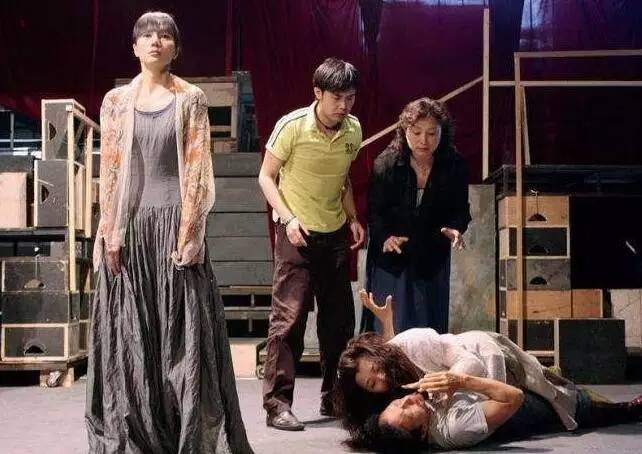

▎《霓虹灯下的哨兵》剧照

展览通过对国家话剧院76年来创作剧目的回顾,取国家话剧院76年历史的寓意,集中回顾展示76部作品——《恋爱的犀牛》、《白夜》、《雷雨》、《桃花扇》、《这里的黎明静悄悄》等经典剧目回顾展以图文形式,将76部剧目分为“中国原创”、“世界经典”和“实验探索”三个部分进行展览。对中国的话剧历史感兴趣的小伙伴到是可以来看看这个展览,这76部作品中有很多经典制作。

中流砥柱:这三个剧场都能

“看国话戏”

已经消失的地安门帽儿胡同45号,是国话曾经的办公楼。这个小胡同清朝是提督衙门,解放后才改为实验话剧院。实验话剧院小剧场就在这里诞生。直到2001年底中国青年艺术剧院和实验话剧院合并后,更名为“国话小剧场”。虽然一直深藏在不起眼的小胡同,可它对戏剧人来说,却是施展拳脚的大舞台。

▎帽儿胡同45号 国话曾经的办公楼 现已拆除

这里曾有最早的专业化小剧场,开创了全国的小剧场运动,也曾是无数明星梦开始的地方。郭涛的《思凡》、袁泉毕业后的第一部舞台剧处女作都是在这里完成的,还有廖凡和段奕宏他们也都曾在这里奋斗过,帽儿胡同45号承载了这些大咖无法抹去的记忆。

▎袁泉舞台剧排练照

转眼国话搬来广安门外已经6年时间,白天的国家话剧院很安静,没有演出,只有两三个工作人员在大厅各司其职。

每次来国家话剧院看演出总是会被大厅的“剧神之柱”所吸引,这次也忍不住想多看几眼。这一根青铜雕塑的柱子,一直通到剧院的最上面。柱子上用戏剧艺术的抽象符号展现的人间百态,感觉整座铜柱子蕴含着戏剧人生所特有的起伏跌宕、扑朔无常,有一种戏剧图腾的感觉。雕塑下方的掌印,据说是知名国话人所留,既有创造舞台辉煌的国话艺术巨匠,也有初登舞台崭露锋芒的小小童星。

▎“剧神之柱”

▎“剧神之柱”

新的国家话剧院已经彻底摆脱了曾经的“憋屈”的小剧场,广安门外的国家话剧院拥有一大一小两个剧场,另外在东城区东单三条还有一个国家话剧院的先锋剧场,为不同风格和规模的剧目提供了很好的舞台。国家话剧院的整体氛围优雅素净,在二楼配置了咖啡厅和艺术品商店,为等待演出的小伙伴提供了休息和打发时间的地方。

▎国家话剧院

目前,国家话剧院举办的第三届中国原创话剧邀请展已经拉开了帷幕。整个3月至6月,国家话剧院将献上31部原创话剧作品,有《北京法源寺》、《从湘江到遵义》、《兵者,国之大事》、《麻醉师》、《谷文昌》、《人民的名义》、《天下粮田》等等N多部经典和新鲜的原创剧目,真是给了话剧迷一个大套餐,喜欢话剧的小伙伴一定不要错过。

评论