导语:

38年前的一部《异形》让我们始终忘不了那场太空噩梦,如今有一部致敬之作《异星觉醒》再一次让人类直面未知生物。那场噩梦,又来了一次。

我们都知道,人类对于寻找地外文明有多么着迷。我们不仅坚持向太空发射无线电波长达100多年,还试图给外星生命听披头士的歌,看薯片广告,甚至还送了一张唱片。只盼望能有所回应。

然而斗转星移,光阴似箭,我们人类还在痴痴地等。

尽管现实中一直寻不着,但科幻作品中早有大量对第三类接触的生动刻画。其中让无数人吓破胆的,是1979年上映的太空惊悚片《异形》。

△ 《异形》(1979) :头盔反射出异形的身影

时隔38年,索尼出品的《异星觉醒》让我们“重温旧梦”,并且再次问了那个我们不愿细想的问题:如果我们发现了外星生命,然后呢?

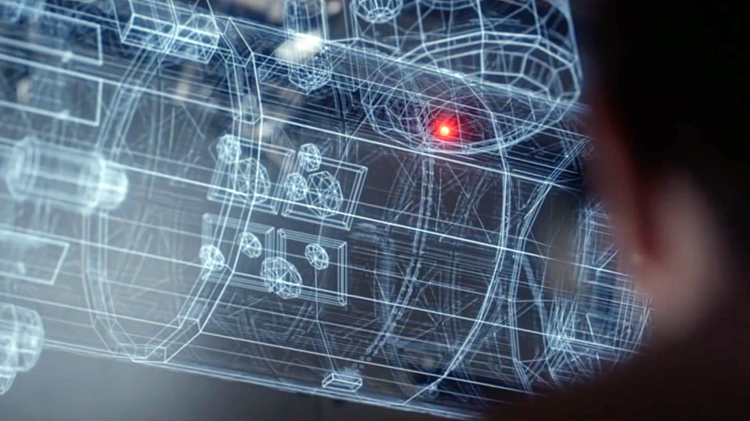

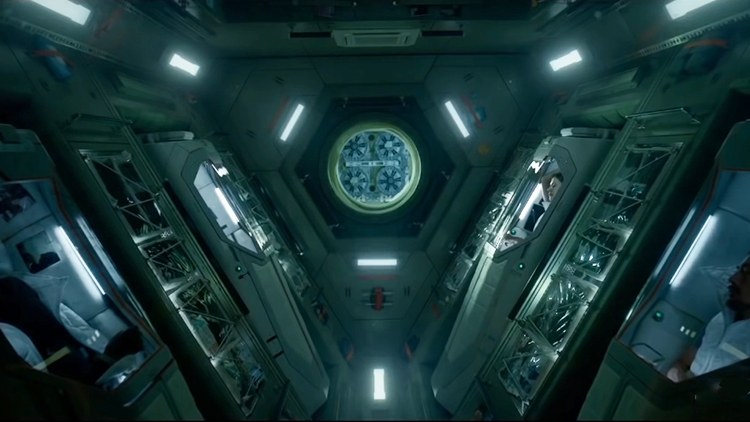

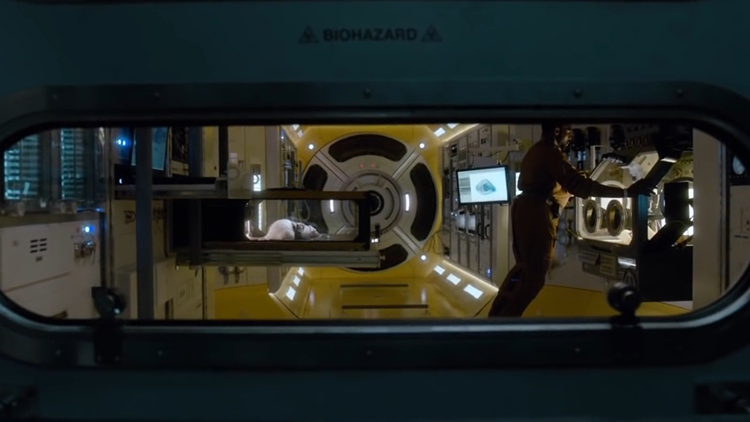

影片中有大量致敬《异形》的桥段,一开始长达数分钟的空镜头,展现空间站精巧却局促的内部构造。这和《异形》的开场类似,不过《异形》发生的地点是一艘载货飞船,因此风格粗犷,工业感极强。

《异星觉醒》中人类亲切地命名新发现的火星生物为 ——“卡尔文”。卡尔文吸附在宇航员身上不肯放开,利用通风口移动;被卡尔文缠上的宇航员被无助地隔离;通过感应器捕捉到人物移动的光点在大屏幕上显示,这些都能在《异形》中找到对照,甚至影片的结尾也设置了类似的悬念:“你真的以为已经摆脱它了吗?”

△ 被卡尔文缠上的人只好被隔离

△ 感应器即时显示位置

有别于《异形》中外星生物的不请自来,“卡尔文”是我们人类千呼万盼,历经艰难险阻迎上空间站的。

“朝圣者”号探测飞船从火星上采集了土壤标本,可能含有不同于人类的生命形态。

影片一开场就在一番忙乱中让几位人物登场,这些训练有素的宇航员急切地试图挽救一场事故。因为“朝圣者”号在返回空间站的过程中遭遇陨石碎片袭击,发生故障进而偏离轨道。

△ 医生大卫急匆匆赶来

△ 工程师罗利正准备进行舱外作业

尽管气氛紧张,但瑞安·雷诺兹扮演的工程师仍然信心十足,他需要配合机械手臂拦截飞驰而来的“朝圣者”号。

△ 罗利信心满满

△ “徒手”拦截朝圣者号

这个开场以几位主角临危不乱的表现向观众交待,这是一群沉着镇定、有专业素养的科学家,他们在危急时刻仍然可以做出有效判断。

这和之后卡尔文大开杀戒,几人或感情用事,或不顾职业准则所做的诸多决定形成了鲜明对比。在完全失控的场面下,从未处理过此种情况的专业人士,也可能做出比普通人更糟糕的选择。

导演丹尼尔·伊斯皮诺萨擅长惊悚悬疑题材,他对紧张节奏和恐怖氛围的把握是整部影片最大的亮点。

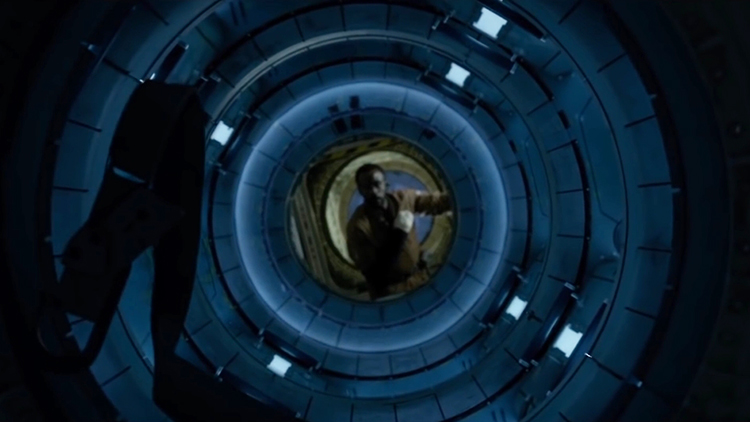

从开场那个长镜头带领观众穿梭在狭长的空间站走廊里,到影片开始不久和地球的通讯就完全丧失,导演让我们体验到幽闭恐惧症患者的感受,以及“没有人听得到你的呼救”时的绝望。

最大的悬念在于卡尔文本身,它起初只是一个单细胞生物,只能在显微镜下才能看到,短短数日就成长为功能齐备的高等级有机体,并且含有亿万个细胞,每个细胞都有肌肉组织、神经和视觉器官。这听上去实在太骇人了。

更骇人的是,没有人知道它的弱点。它不惧怕高温,可以长时间曝露在接近真空的外太空,外形像没有脊椎的软体动物,可以随意通过狭小的入口。

总之,没有人知道卡尔文下一步会做什么,能做什么,只知道它不停地捕猎幸存者。更可怕的是,它还是一个智慧生命体,还是“婴儿”状态就会使用工具,之后显示出的能力简直比这些人类精英们还聪明。

在一个完全封闭、无处可逃的空间里,被太空无尽的黑暗所包围,周围是战战兢兢的同伴,被一个几乎无法摧毁的嗜血生物所追杀,并且永远不知道它下一刻会在哪里出现。

这个造价2000亿美金的空间站,在用机械手臂接住“朝圣者”号那一刻起,已经成为一具活棺材。

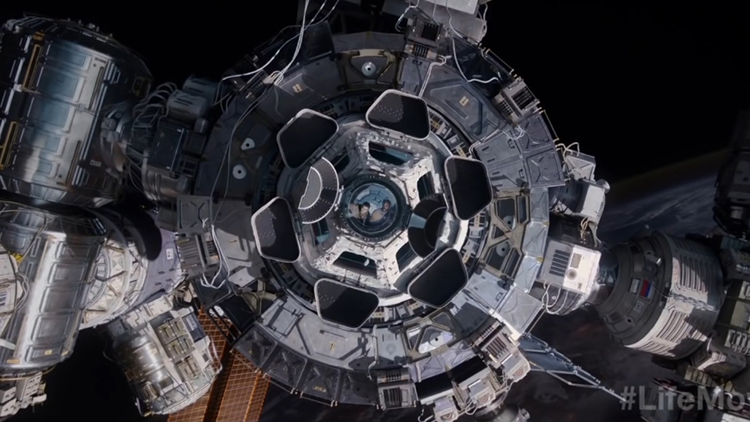

影片呈现了令人信服的宇宙空间,这得益于令人叹为观止的逼真特效。

自从《地心引力》在银幕上“复制”了一个太空后,那些壮丽的镜头就成为太空科幻片的基本配置。

而《异星觉醒》仅仅用5800万美金的预算就呈现了相当惊人的效果。

空间站的内部构造做到了高度还原,仿佛这个故事此刻正发生在某个空间站内。

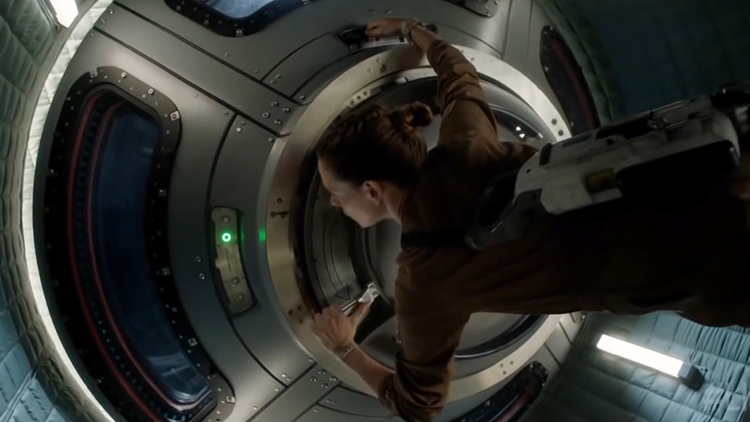

人物全程都在零重力下移动,镜头娴熟地跟随他们转动,直到出现上下颠倒的画面,再敏捷地捕捉到一旁迅速划过的同伴身影。

画面干净简洁,构图精致,宇航员隔着巨大玻璃眺望远处的地球家园,以及杰克·吉伦哈尔扮演的医生独自玩溜溜球的场面,都让人忍不住陷入伤感和孤独。

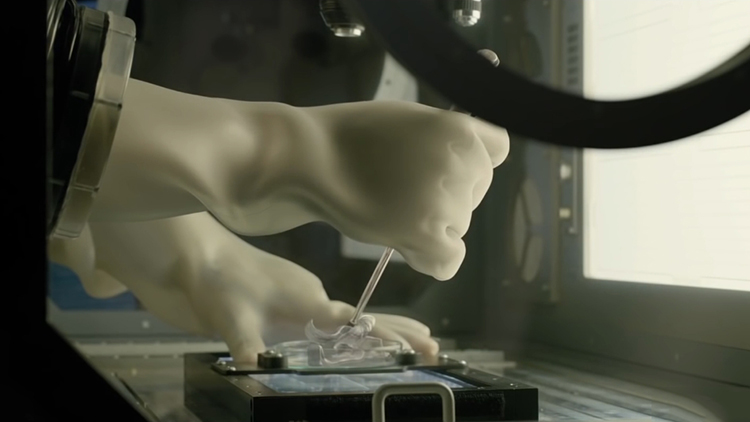

这部定为R级的电影少不了暴力场面,然而几乎很难见到血腥。最残忍的一幕是卡尔文逃出手套箱就解决掉一只小动物,它特殊的消化方式比撕咬更加令人无法直视。

丧生的宇航员漂浮在半空中,血液在零重力下凝成一个个小血珠,缓缓离开已经没有生命迹象的遗体。在对待这些死亡场面时,镜头显得冷峭淡漠,仿佛这些被困在无尽宇宙中的生命根本无从奢望更好的结局。

虽然有不少亮点,但这部电影槽点也不少。首当其冲的是从剧情到立意都没太多新意。

我们已经被《异形》吓到过一次,所以从这些宇航员出场开始,观众就知道会有什么样的结局在等待他们。

角色在面对职业要求和道德困境时所做的挣扎,生命在最初始状态面临生存危机时的自然选择,这些在电影里都有所提及,但并没有引发观众更深入的思考。

由此看来,导演丹尼尔·伊斯皮诺萨并未在影片中显示太大的野心,他把重点放在自己最擅长的剧情节奏上。

这部电影有一流的演员阵容,但是人物形象太过平淡,以至于限制了演员的发挥。

除了杰克·吉伦哈尔饰演的医生有前叙利亚军医、抗拒社交、在太空生活时间过久等背景介绍外,我们对其他人物几乎一无所知。

而人物的对话和互动也没有让他们的性格更加清晰和立体,以至于最后我们能记住的只有他们的职业。

尽管聘请了专业科学顾问,但剧情上的一些设置还是遭到不少人吐槽。

比如对付这样一个比人类先进得多的生物竟然只用一个手套箱?实验室的防护措施看上去并不完备,以至于卡尔文能轻易逃脱。

卡尔文作为碳基生物竟然完全不怕火,还能长期在外太空环境下活蹦乱跳。

理科生看这部电影可能会无法忍受很多违背科学常识的设定,所以只能解释为剧情需要。

至于卡尔文的逆天设定,在火星休眠了40亿年还能被激活,仅仅用十几天就完成了地球生物几十亿年的进化过程,机体强大到无以复加。

而它和人类一样需要液态水和氧气才能生存,可想而知,一旦落到地球上,卡尔文一定会感叹自己是宇宙中最幸运的那一个。

大卫最终哽咽地念着那本童书:“晚安,月亮;晚安,星星;晚安,空气;晚安,这里没有其他人。”

卡尔文和它的同类曾经称霸火星,也许它们也感叹过自己作为宇宙间唯一可知的智慧生命有多孤独。

这样的生物,当年是什么原因导致其几乎灭绝的?

影片结局的反转既在意料之外又在情理之中,也再次强调了《异星觉醒》的宣传语:“我们最好独自待着。”

本文由「电影时空旅行」(aFilmOdyssey)原创

图片来源:时光网,rottentomatoes.com

评论