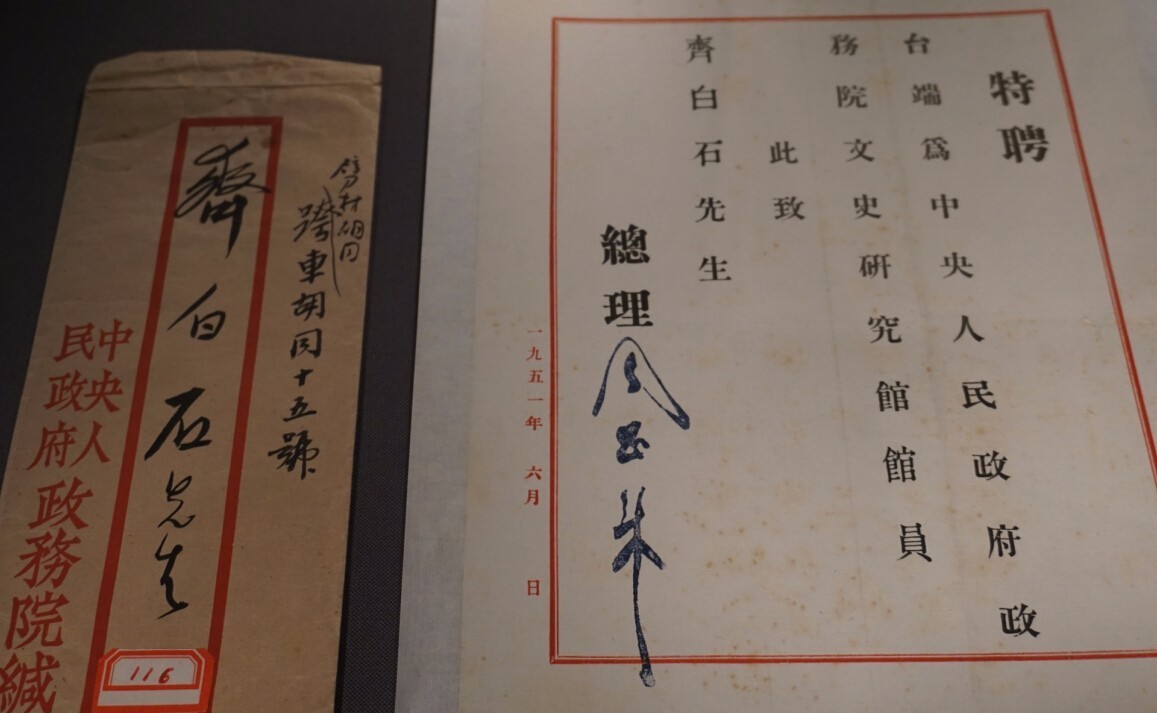

▎国务院寄给齐白石故居辟才胡同的聘书。

1957年5月,93岁的齐白石大师在辟才胡同收到一封特殊来件,那是周恩来总理亲自签署的聘书。5月14日,新中国第一个专业画院成立,5月15日,首任名誉院长齐白石上任。如今,60年过去了,这所画院不仅是全世界收藏齐白石作品最多的地方,也是书画、篆刻、古籍、史料文件等名作的收藏佳地。

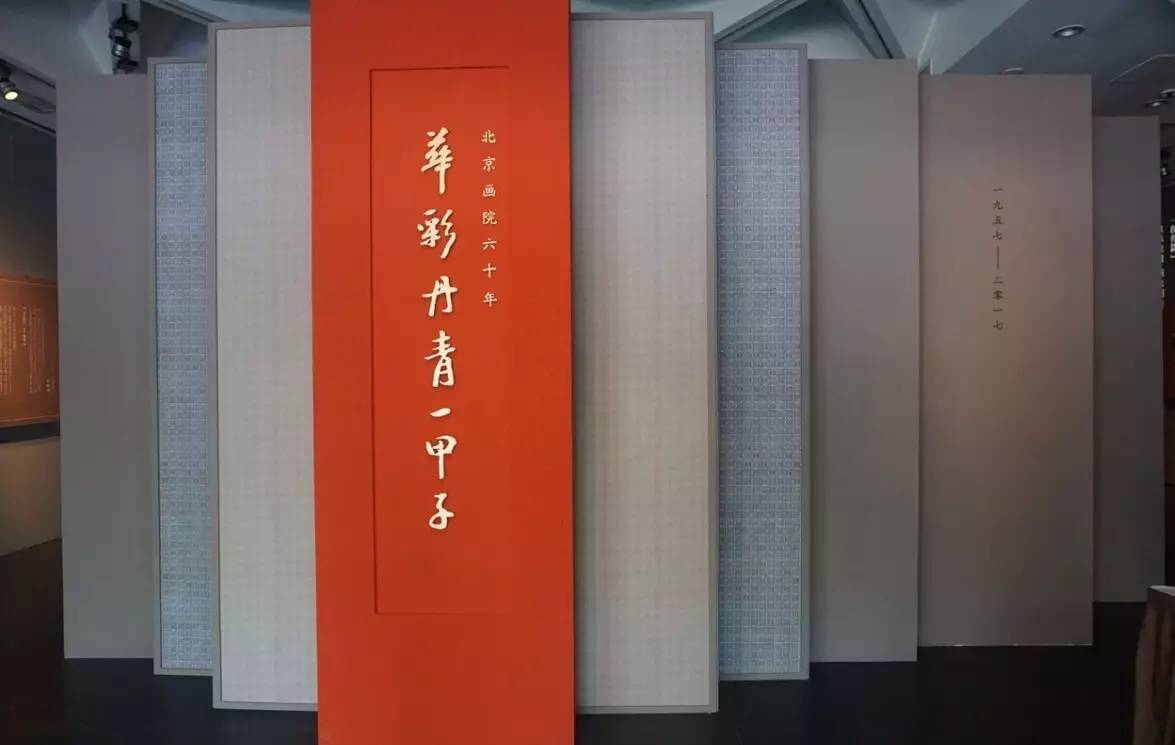

▎5月14日,“华彩丹青一甲子”北京画院六十年展开展。

最近,画院庆贺60岁生日,用了一种特别的方式——用8000件作品呈现了中国画作的一千年。

半世风雨也风流

北京画院,原名北京中国画院,是新中国第一个成立的专业画院。

▎北京画院美术馆

1956 年,著名画家叶恭绰和陈半丁共同提出“拟请专设研究中国画机构”的提案,受到党和国家领导人重视。同年 6 月,国务院会议通过了文化部“北京与上海各成立一所中国画院”的报告和实施方案。

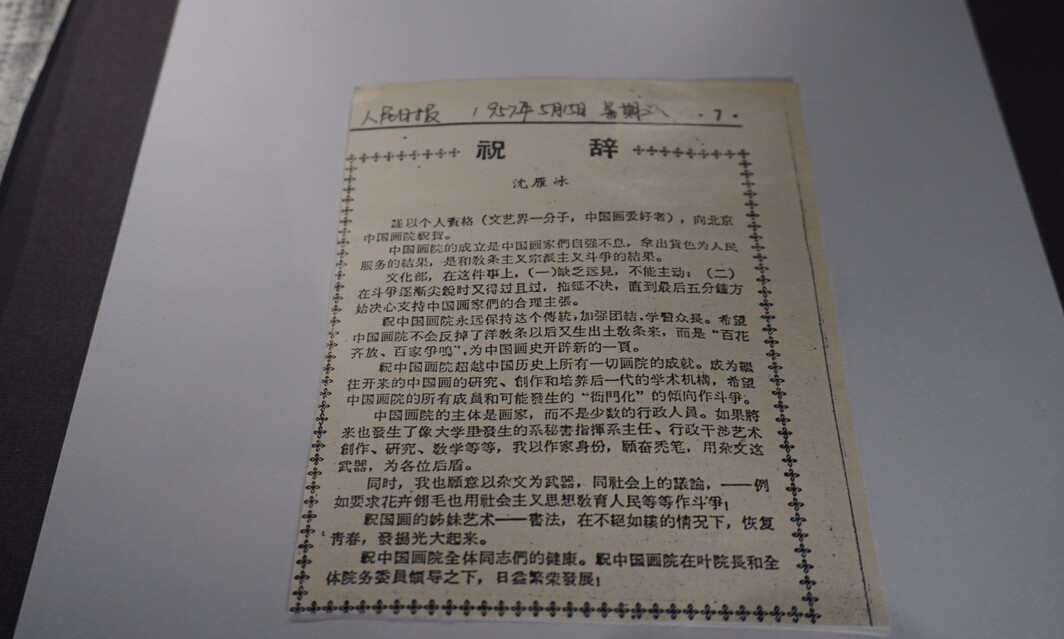

经过一年的时间筹备,1957 年5月14日,画院正式成立。周恩来总理及郭沫若、陆定一、沈雁冰等 300 余位文化界、美术界知名人士出席了成立大会。会上,周恩来总理曾风趣幽默地说:“我提出‘北京国画院’应该叫‘北京中国画院’,这是我的意见。不过话又说回来,这仅是一个提案,如你们不同意,我就改过来。”

▎1957年《人民日报》发表沈雁冰对画院建院的祝辞。

此后,北京中国画院的名字就这么确定了。画院的定位也按照周总理“画院是创作、研究、培养人才、发展我国美术事业、加强对外文化交流的学术机构”的指示践行。画院任命齐白石为名誉院长,叶恭绰任院长,陈半丁、于非闇、徐燕孙为副院长。

1965 年,画院增设油画、雕塑、版画等专业,“北京中国画院”更名为“北京画院”。随后,画院教学规模逐步扩大,聘请著名画家吴作人、李可染、李苦禅、黄永玉、张仃等多位艺术大师为院外画师。

▎1959年第一届业余进修班学员毕业合影。

1985 年迁入团结湖新址后,人才辈出,蒸蒸日上,弘扬了民族文化传统,促进了当代中国画创作和理论研究,也提高了中国画在国际画坛的地位与作用。

整理白石收藏,竟有意外发现

若问全世界收藏齐白石作品最多的地方,当属北京画院。也正因此,画院常设齐白石陈列展。然而,意想不到的是,这次在整理馆藏品时,工作人员竟有了意外发现——1979年为反映齐白石的艺术成就,当年邮电部发行了一套16枚《齐白石作品选》特种邮票。

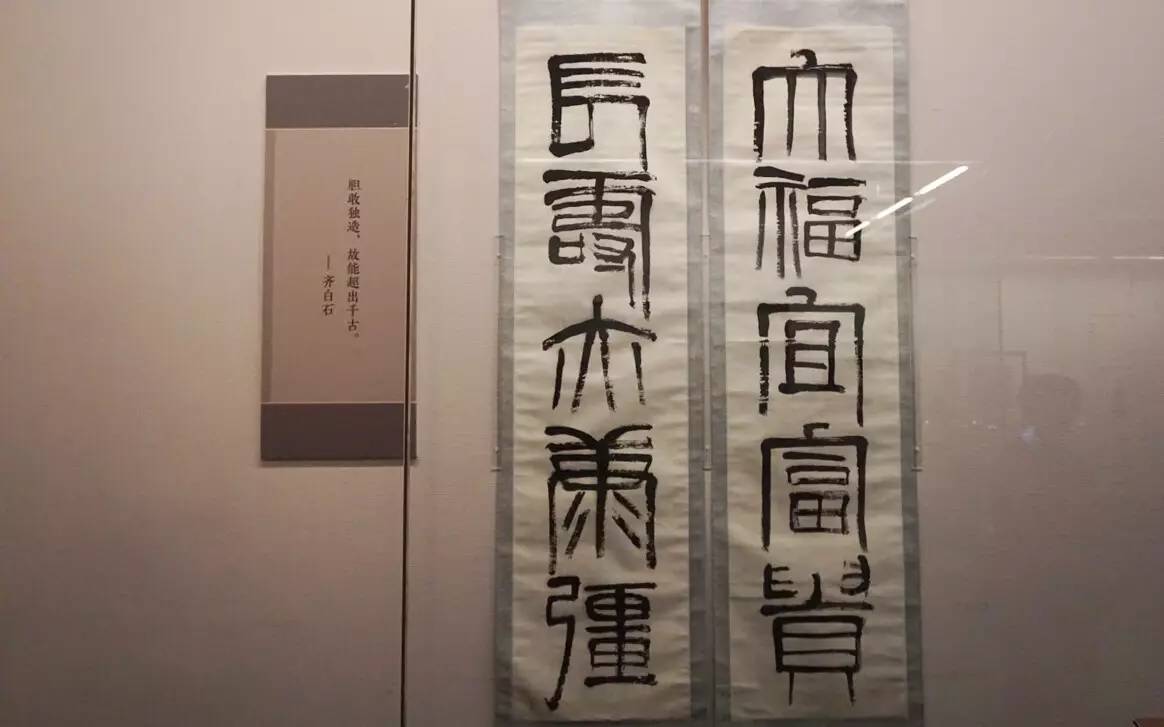

▎《大福宜富贵,长寿亦康强》 齐白石书法

入选这套邮票的9件作品,是北京画院所藏。此次展览中,画院精心设计,推出画作与邮票并置的展出环节,画作与邮票对比相邻,相映成趣。让观众在赏析齐白石老人的艺术成就时,再添上几许趣味。

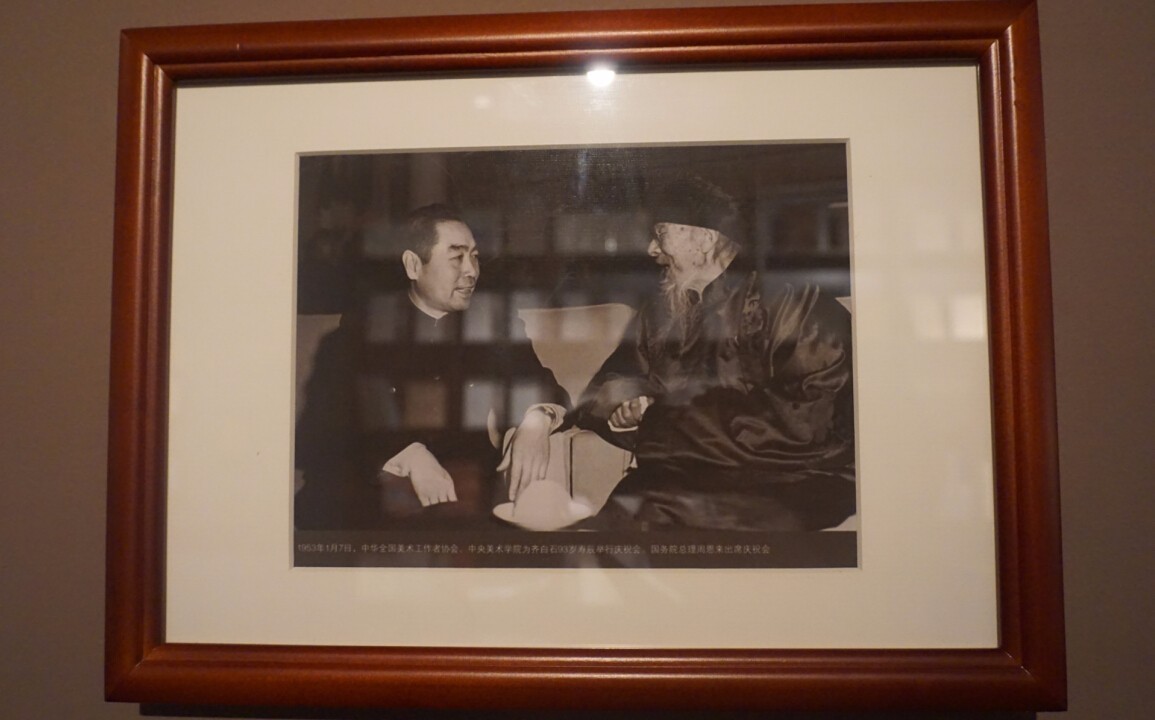

作为近现代中国书画大师,齐白石大师与北京画院的缘分源远流长。早在民国时,齐白石便名满天下,画院成立时,齐白石被聘为第1任名誉院长。本次展览展出了当初国务院寄给齐白石故居辟才胡同的聘书,以及齐白石与周恩来总理的亲密合影。

▎1953年,周总理出席齐白石93岁寿辰庆祝会。

殊不知,齐白石在北京画院成立后4个月就去世了,未能参与太多实际工作。然而,在齐白石逝世后,大师与北京画院的关系并未终止:遗作捐赠、纪念馆筹建、旧居维护等,都与北京画院不无关联。近年来,画院又以齐白石艺术的研究出版、展览以及纪念馆重建、故居开放等活动为津梁,成为传统文化传承和发展的一方重镇。

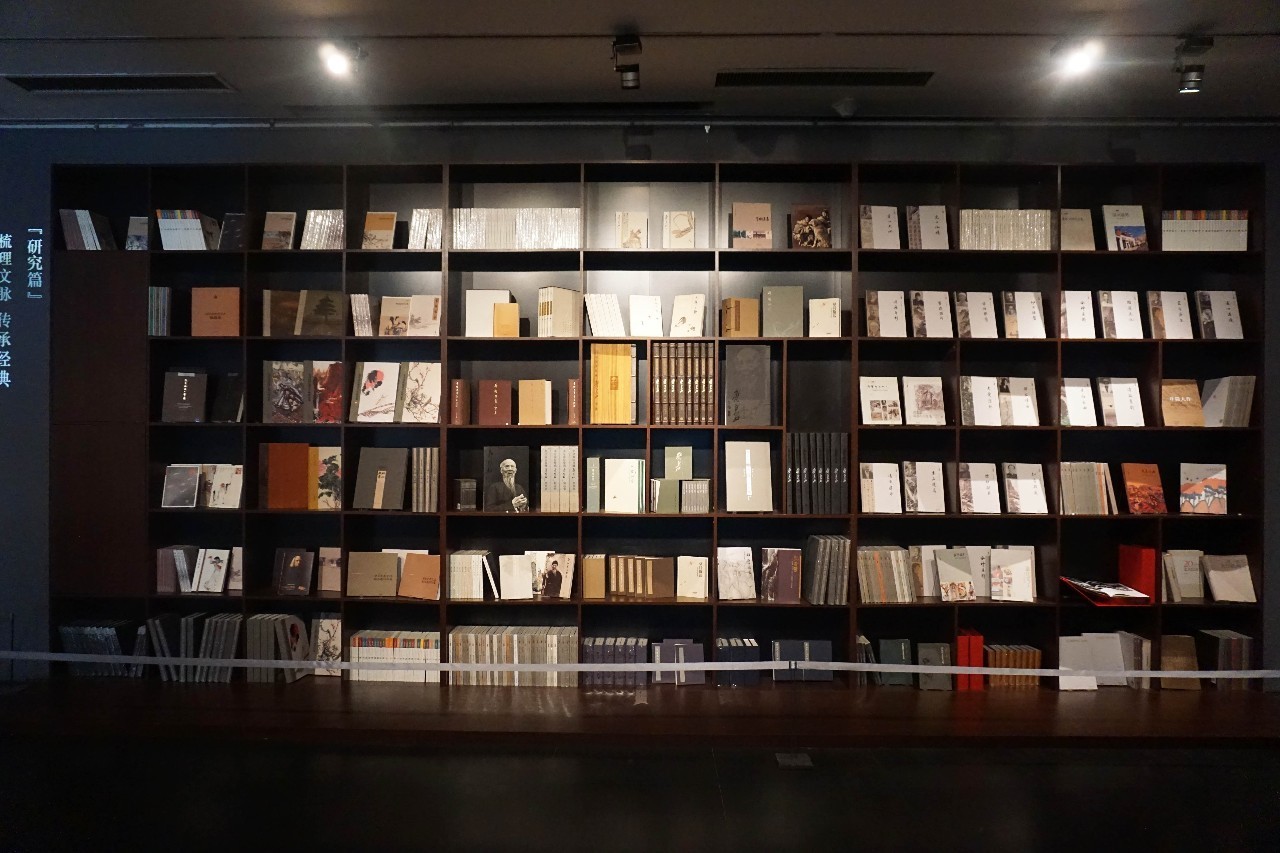

建院60年,力展作品8000件

走进画院大门,一楼正门赫然立着庆典展览标牌,这次60周年纪念,画院一层至四层所有展区,通力展示了建院以来的8000件收藏硕果,改变单一文献形式的枯燥,融入多媒体环幕空间,丰富了展览的可读性与体验性,让文献生动多彩。

▎5月14日,“华彩丹青一甲子”北京画院六十年展开展。

书法、绘画、篆刻、古籍、照片、邮票、史料文件……佳作形式各异,内容丰富多彩。作品中,不仅有金城、陈师曾、于非闇、陈半丁等一批“京派”名家的,而且有“海派”巨擘任伯年、吴昌硕的,还有傅抱石、张大千、溥心畬的古意佳作。

难得的是,展览第一次系统展出了画院收藏的古代绘画作品,其中最引人关注的,是作为中国古代绘画巅峰的宋画。物以稀为贵,目前,宋代画作全球存量也不过两千件,这次北京画院展出了《松下抚琴图》《三阳开泰》《豳风七月》三件,让参观者一饱眼福。

▎《东风吹遍百花开》 北京中国画院花鸟组 20世纪50年代

此外,画作中的明清绘画也有不少。“明四家”中唐寅、仇英的作品公开面众,清代査士标、吴昌硕等的真迹也公之于众,这让一些国画的爱好者在作品前左右揣度,欣赏不已,赞叹不绝。

值得一提的是,此次大展没有选择哪怕一位在世艺术家的作品。在画院现任院长王明明看来,之所以“厚古薄今”,是因为他觉得当下的艺术家还不具有话语权,“站在历史的角度回顾经典,才是此次纪念的意义所在。”

▎观众在参观北京画院六十年展

一甲子岁月如画,时光悠悠,现世浮华。60之寿,华彩满堂,走进画院、走进展览、也走进了中国绘画的发展和中国艺术的经典。

评论