夕阳下的Alhambra,摩尔诗人笔下“绿宝石上的珍珠” a pearl set in emeralds

1896年,西班牙作曲家、吉他演奏家塔雷加(Francisco Tarrega-Eixea)来到伊比利亚半岛南部格拉纳达的阿尔罕布拉宫。在夕阳的映衬下,这座古代旧宫散发出的独特气质深深吸引了塔雷加,激起了他心中对沧桑历史的无限感慨,于是创作了一曲传世名作《阿尔罕布拉宫的回忆》,在此分享给大家,很适合边听边看本文。

阿尔罕布拉宫Alhambra所在的场地是格拉纳达Granada城市中心的一座山丘,是东面赫内拉里菲山的一小段支脉。(tips:赫内拉里菲Generalife这个名称后面还会提到~)

格拉纳达城地形模型,红色区域为阿尔罕布拉宫,俯瞰全城。

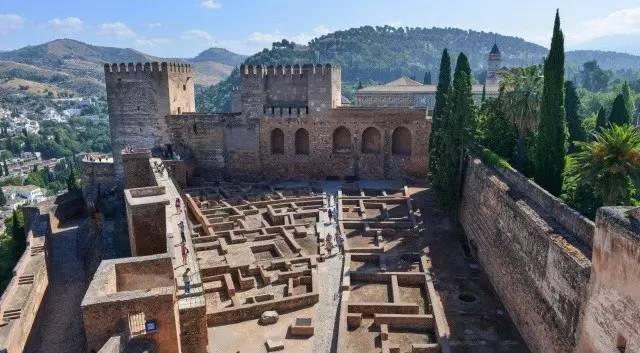

这块陡峭程度十分适宜的沿河高地,最早被罗马人用来建造军事要塞。公元9世纪末,早已成为废墟的要塞获得了修缮,为我们今天看到的完整的宫殿群打下了基础。但当时所建城堡的设计和尺度已跟不上时代发展,无法起到有效防御的作用,像烂尾工程一样又被废弃了四五百年。

位于Alhambra西端的要塞和遗迹

13世纪时伊斯兰势力的大溃败反而给了这些在安定时期并不起眼的城堡以获得新生的机会。科尔多瓦沦陷(1236年)后纳斯里德(Nasrid,也称奈斯尔)王朝撤退至格拉纳达。几个月后,新的阿尔罕布拉宫开始了规划设计。

和许多历史建筑群一样,阿尔罕布拉宫的建造也涉及了多个历史时期,虽然今天看来其中体量最大的建筑除了场地西端的军事要塞外,就是建于16世纪的查理五世(Charles V,法语名,西班牙语为卡洛斯一世Carlos I)拥有圆形庭院的宫殿,然而现在这片场地上最为人们熟知的,最能代表格拉纳达的摩尔文化的建筑依然是14-15世纪纳斯里德时代的宫殿。

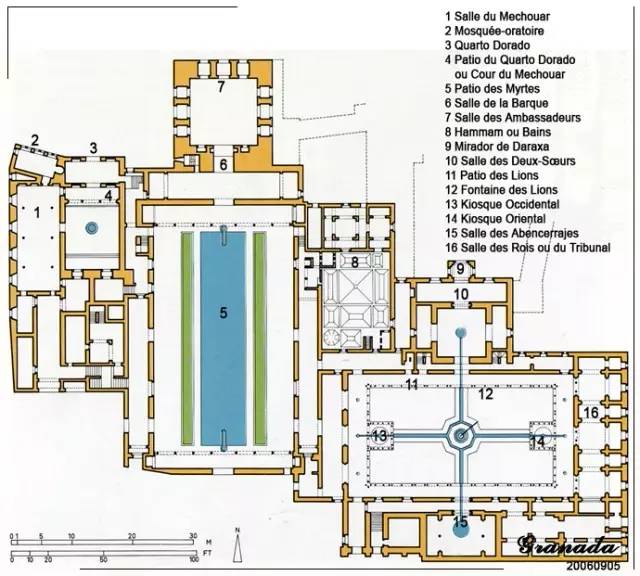

14世纪兴建的纳斯里德王宫集中于场地中部靠北,夏宫赫内拉里菲花园在场地之外另一座小山上。

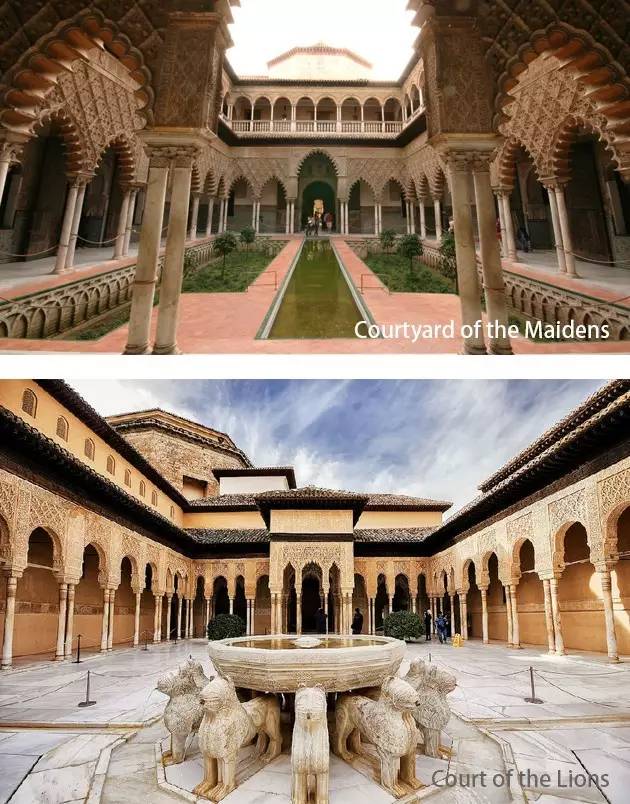

比如最早的桃金娘院(Court of the Myrtles,得名于院中栽种的桃金娘科常绿灌木),和稍晚一些狮子院(Court of the Lions,得名于庭院中央12座石狮子组成的喷泉)。

Nasrid时期主要宫殿平面。可以看到2个较大的庭院,其中有矩形集中水面的是桃金娘院(图例5),有十字交叉水渠的是狮子院,水渠交点为石狮喷泉(图例12)。

桃金娘院及其附属建筑(包括本图背景建筑使者厅Hall of the Ambassadors)由格拉纳达苏丹/酋长/国王(这几个称呼都不违和~)尤素福一世(Yusuf I,1318-1354)兴建,开启了格拉纳达作为王城,阿尔罕布拉作为王宫的序章。

与桃金娘院不同,狮子院的建成有着许多偶然性,因为其建设者穆罕默德五世的经历堪称传奇,有任何一环出了问题,狮子院便不会是今天我们看到的样子。

史载尤素福一世在一次做礼拜的过程中被暗杀,时年36岁,其子穆罕默德五世继位。五年后,1359年,时年21岁的穆罕默德五世被其兄弟篡位,只能渡过海峡流亡至当时北非的另一个伊斯兰政权Marinid马林王朝。

螳螂捕蝉黄雀在后,篡位者Ismail在位1年便被自己的妹夫Abu Said谋杀。2年后,忍辱负重的穆罕默德五世传奇般的联合天主教势力,逆袭Abu Said成功,第二次登基,自此又连续执政了29年。

流亡期间,穆罕默德五世有机会接触到各地新颖的建筑形式。他注意到一些他所知文化中从未有过的审美情趣,比如北非一些清真寺对壁龛和装饰毫无节制的繁复使用。他还特地考察了罗马古城 Volubilis的遗迹(位于北非摩洛哥),研究了古典建筑柱式、装饰等,最引起他注意的就是古罗马废墟中的impluvium,即院落或天井内汇聚屋顶落水的浅池,我国古代民间建筑也多有类似做法。

狮子院的内院界面很大程度上吸收了位于塞维利亚的Alcázar(本系列第一篇提到的多恩流水花园取景地)中著名庭院The Courtyard of the Maidens,由卡斯蒂利亚(西班牙前身)国王Pedro I建造,而正如上文提到,穆罕默德五世联合的天主教势力,主要就是这位Pedro I 国王。

乍一看都是几何化的繁复雕饰,都是双柱和拱券构成的回廊,但狮子院的拱券弧度更倾向于罗马式的半圆券,而不像塞维利亚的宫殿那样是明显的尖券。这样的形式选择也许和穆罕默德五世流亡期间的经历不无关系,也可见当时安达卢斯地区建筑文化的多样性(罗马、哥特、阿拉伯、摩尔)。

表达文化多样性不等同于漫无秩序的堆砌,狮子院空间概念的源泉还是明确的,即古波斯花园和以其为基础的伊斯兰园林艺术。

线性的水渠将庭院空间划分为四块,代表了世界的四个部分。四条水渠代表天堂中的四条河流。纤细的柱子组成的柱林仿佛沙漠绿洲中的棕榈树林。整个庭院就是对天堂想象的物化。

水渠从室外庭院直接延伸至室内,和柱廊一起,进一步打破了空间的界限,这六七百年前的设计在今天看来依然是室内外整体设计的典范。

gif来源为电影《刺客信条》,片中狮子院的四块空地种满植物,是符合历史的,这点很良心。我们现在看到的只有几棵单独的灌木,是后人改造的结果。

Alhambra字面上的意思是“红色的”,所以阿尔罕布拉宫也可以称为“红堡”。当时的设计包含了6座宫殿、2座环形高塔,以及许多分散布置的浴场。(浴场的冷室暖室、后宫的视线组织还有不少可说的,暂且按下不表吧。)

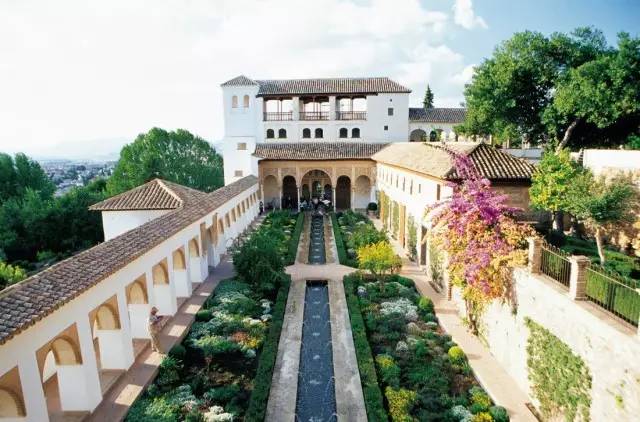

就这样,在纳斯里德王朝统治期间,阿尔罕布拉宫从军事要塞逐步转型为一座由多座宫殿组成的生活综合体,并通过输水灌溉系统与要塞之外的赫内拉里菲花园Generalife相连。

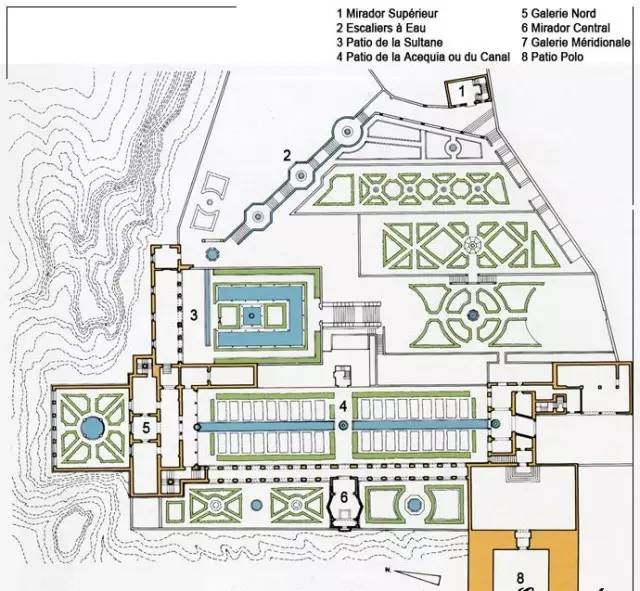

Generalife,不宜按英语规则发音,阿语作:Jannat al-Arif,字面意思是“Architect's Garden”建筑师的花园。其作为王家宫殿的历史甚至早于桃金娘院,是历代苏丹避暑的夏宫。

Generalife水面和绿化的形式和组合方式已经突破了伊斯兰传统十字形图案(源于对教义里描写的天堂景象的理解)

从Generalife连至Alhambra的输水系统改变了以往需要从山下取水的历史,从物质上进一步强化了“天堂”般生活的可能性,使得其作为宫殿城市的身份更加稳固,而不再是一座纯军事防御性质的、生活条件恶劣的冰冷结构。

夏宫一景,建筑为Patio de la Sultane(西语名,意为苏丹的露台,前图图例3)

天堂般的建筑并不一定能带来天堂般的生活,统治阶级内部无休止的相互杀戮一直是伊斯兰世界的一个问题,天堂般的狮子院也曾是屠杀的现场。

然而即使天堂般的生活是存在的,对于伊斯兰摩尔统治者来说,1492年,这样的生活也永远终结了。

1492年1月,格拉纳达末代苏丹穆罕默德十一世(Muhammad XII,史称 Boabdil 博阿布基尔)向卡斯蒂利亚王国女王伊莎贝拉(Isabella I of Castile)和阿拉贡王国君主费迪南德(Ferdinand II of Aragon)献城投降,结束了伊斯兰势力对伊比利亚半岛近八百年的统治,天主教的收复失地运动至此大功告成。

天主教的卡斯蒂利亚王国对安达卢斯的蚕食。到1492年,Nasrid王朝只剩格拉纳达一座孤城。想当年伊斯兰军队正是从这里开始横扫整个半岛,真是沧桑巨变。

在占领格拉纳达后,伊莎贝拉和费迪南德夫妇在阿尔罕布拉宫设置了永久性住所。天主教君主并没有大面积毁坏原有建筑,不过一些炫示自己功绩的小改动不可避免,比如在走廊天花上刻上带有Y(伊莎贝拉在古西班牙语里拼作Ysabel)和F(代表费迪南德)的图样。

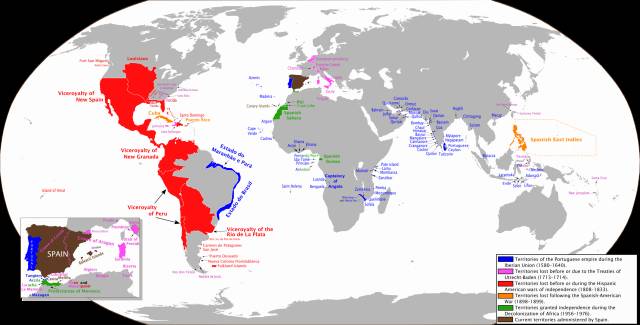

同样在1492年,探险家哥伦布(Christopher Columbus)在阿尔罕布拉宫觐见伊莎贝拉,游说其提供远航的资助。同年8月,哥伦布的船队抵达新大陆,揭开了大航海时代的序幕。西班牙王国携统一之势,以伊比利亚半岛为根基,急速发展成人类历史上第一个全球性帝国,殖民地遍布各大洲,支配全球海洋达一个半世纪之久。

殖民时代开始的文化输出,从小小的伊比利亚半岛开始。如今西班牙语、葡萄牙语早已是广大拉美地区的主要语言。

回望阿尔罕布拉宫,它的价值和意义不仅在于精美的建筑园林,更在于它所代表的的文化文明的多样共存,在于它见证了时代大变革的承前启后的关键节点。

行文至此,小编不禁也要再回头欣赏几遍塔雷加的《阿尔罕布拉宫的回忆》。当然下面这曲《格拉纳达》也是极好的。

评论