在迟子建的小说《额尔古纳河右岸》接近尾声的时候,妮浩在大兴安岭火灾之后,进行了人生中最后一次跳神求雨的仪式。她把作为祈雨道具的两只啄木鸟放入额尔古纳河的浅水中让它们的嘴朝着天空张开着。接着她跳起来。她的神裙拖地,沾满灰尘。她跳了三个多小时,然后在雨中唱起最后一支神歌。

妮浩是一位萨满,通过进入催眠状态或者狂喜般的宗教体验,萨满巫师获得治愈疾病的能力,他们沟通天地和神灵,他们护送亡灵鬼魂到达彼岸,同时,他们也能控制天气、能预言、能解梦、能观星象、能到天堂或者地狱“旅行”。

萨满教(shamanism)一词来源于满-通古斯语中的珊蛮一词,意思是“智者”、“晓彻”。作为一种历史极其悠久的宗教实践,在不同的文化背景中,萨满教有着不同的发展轨迹。

在韩国,萨满教也叫巫覡,是一种史前时期就已存在的古老民间宗教。萨满教由巫堂(女性萨满)和博数(男性萨满)引领,精通法术的他们充当了神灵和人类之间的中介,通过舞蹈、歌诀与神灵沟通,解决人间问题。

尽管萨满教在今天已经被看做是韩国传统文化的一部分,但是,其在韩国的发展却是一波三折。在15世纪的朝鲜时代,新儒教被确立为韩国官方意识形态,萨满教因此遭到排斥。19世纪末20世纪初,剧烈的社会变动加速了萨满教的解体,为基督教和佛教在韩国的扩展奠定了基础。而到了日据时期的韩国,日本统治者一度企图用神道取代萨满教。直到1940年代,日本占领韩国失败之后,在国族主义的推动和发展下,萨满教作为一种韩国传统宗教被逐渐恢复。但是到了1970和1980年代,随着“反对拜神运动”的发展,萨满教被贴上封建迷信的标签,再次受到打击。

回溯历史,萨满作为一种民间宗教信仰总是随着变动的政局起伏,在不同的历史阶段也被赋予了不同的意义,分别被视作“宗教”、“封建迷信”和“非物质文化遗产”。当时光的年轮前进到今天,萨满和萨满主义在韩国意味着什么呢?艺术作品又如何与萨满教发生关联?在消费主义横行、资本主义肆虐的时代,和萨满有关的艺术作品又是否能重拾光韵(aura)?

正在今日美术馆举行的韩国艺术家南希潮的展览《当代萨满》,也许能为我们提供一些线索。

材料、身体与媒介

2006年,南希潮从单纯的绘画创作转向了对于不同材料的探索。在此次展览中,她动用了多种材料:漆、金箔、麻布、丝绸、瓷器、石头、竹子、羽毛、车轮、金属、塑料、蛋壳、贝壳、松树枝、自制的宣纸、五颜六色的电线、祖母和母亲留下的铜勺、从废品回收中心捡回来的碟子、在韩国乡下淘来的旧时寺庙里废弃的龙头等等。这些或传统或现代、或自然或人造,或独一无二或批量生产的材料,统统都被南希潮用在作品中。

在《云顶祥龙》(2017)里,南希潮把废弃的碟子用电线连接起来,制成龙的身体;把她在乡下寺庙中购得的木质龙头经过加工打磨,做成龙头;最后,她用自制的手工纸代表祥云,托起龙身。在韩国传统文化中,龙具备呼风唤雨的能力。而祥龙在这里,则意味着农耕时期的人们对于雨水的渴求以及对于龙具有的求雨能力的仰慕。

在作品《韵律》(2016)中,南希潮在去掉勺把的汤勺顶端穿孔,再用铁丝串起这些汤勺,组成了乐谱上的一个个音符。在灯光的作用下,汤匙的形状各异的影子投射到墙上,像轻盈灵动的光影游戏,也象征着心灵的韵律和谐。

在作品《绿魂》(Green Spirit 2016-2017)中,南希潮利用金属铜的氧化现象,制作出十一幅形态、色彩、纹理和层次各异的画作。一方面,画中的青色、绿色、黄褐色代表着自然界中丰富的色彩,另一方面,这些经由金属和空气发生化学反应得到的色彩,也反映了自然在平面上留下的痕迹,铜绿在这里成为有灵之物,它的运动轨迹和外部形态,都构成了其生命的一部分。

在作品《瞳》中,南希潮利用高丽和朝鲜时代尤为出名的漆艺进行创作。漆是由漆树脂反复提炼后得到的,有一定的毒性。要得到漆,需对漆树进行加热,在特定环境下烘干提炼。这种漆被涂抹在两个独木舟型的制品上,之后南希潮将贝壳和蛋壳的碎片放置于独木舟的中间,做成眼睛的形状,来代表萨满能够觉醒、连通天人的功能。

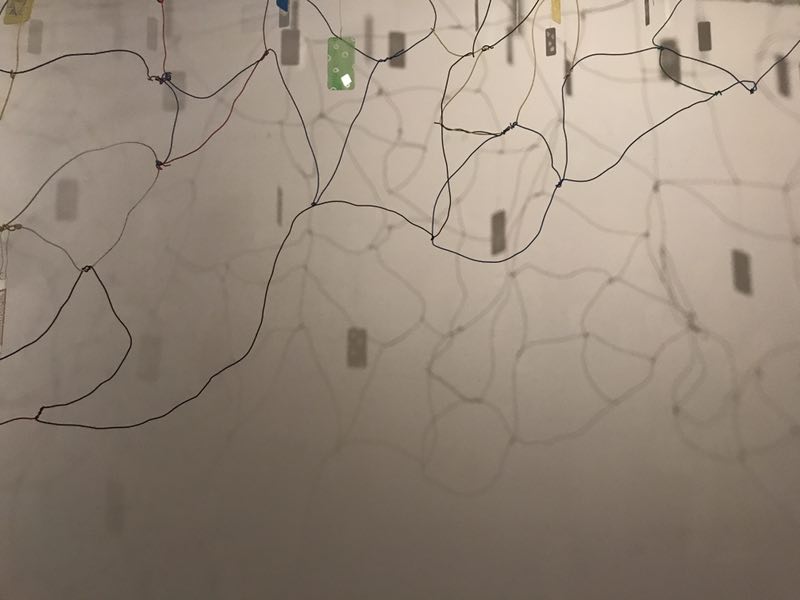

展厅中最大的一件装置《Indra and Amulets》(2016-2017),是用黄色、红色、蓝色、绿色、白色五种颜色的电线编织而成的,代表金木水火土五种元素。在这张错综复杂的网络上,绑着许许多多和智能手机屏幕相似的物件。南希潮在这些“屏幕”上绘制了各种图案——老虎、石头、眼睛等符号。这件作品阐释了《当代萨满》中的“当代”二字。我们如今生活的时代,各种信息流顺着一张看不见的网络爬行、传递、蔓延。这件作品是网络的具体化,在其中没有具体的人,有的只是一个个轻薄的、扁平化的电子屏幕,上面的符号是信息时代的图腾。它们不像原始社会的图腾那样规定着乱伦禁忌,但却以一种新的方式规范着网络社会的交往原则。点赞、emoji,这些图标化的符号早已取代语言,成为了信息时代的全新标识。

南希潮作品的一个突出特点在于她所使用的材料。这些材料作为媒介有两重意义。首先,树枝、羽毛、石头、贝壳等自然界中本来存在的事物,在萨满教中被认为具有着通灵的神力,它们在萨满仪式中扮演着重要角色,对于模糊萨满的身体边界具有关键作用。其次,将二手旧材料翻新或者是通过加热提炼漆树脂中的漆,通过化学反应制造铜绿、制作手工纸,再或者是把贝壳的碎片一片片黏到船身的过程中,在一遍遍的重复动作中,作为艺术家的南希潮完成了一种具身性的冥想。在这种冥想中,她自己的身体也像萨满一样,成为一种沟通中介。他们的身体在这里都被作为工具,一些边界被打破,一些规则被重塑。唯一不同的是,对于萨满而言,他们沟通了人力和神力,而对于南希潮而言,她所打通的,是自己的身体与艺术品的关系。

这也是为何在谈及自己的作品时,南希潮表示:“萨满主义(shamanism)意味着世间万物,万物都在我的脑子里,都在我的心里。萨满主义是一种媒介,但又不止是一种媒介,它是一种启示,它告诉我作为一个艺术家,是没有界限可言的,万物皆为艺术。”

光韵的复现

回到韩国语境下的萨满教,剧烈的政治和社会文化变动带来的对于萨满教的影响,在萨满巫师身上也显现出来。人类学家Laurel Kendall上世纪七十年代来到韩国,研究当地民间宗教,尤其是女性萨满。千禧年后,当她再度回到韩国,方才觉得物是人非。

韩国的一位年迈的女萨满回忆起朝鲜战争时期的萨满和神力时说:“在那个时候,像我这样的萨满并不多。‘降神’现象很罕见。山上的神力很迅猛。如果我们去山上祈祷,山神会告诉我们所有的事情。比如它说明天某某会来拜访,那就肯定没错。如果有受了污染的人来找我们,如果一位女性担心她的孩子,如果妻子和丈夫吵架了,如果媳妇落跑了,神力都会清晰明确地告知我们。在战争期间,火力朝向群山,炸弹从天而降,山上的众神无处可去。人们都在奔命逃亡。难道众神不会逃命吗?山上的神灵曾经住在松叶林中,但现在他们无处可去,只好降临到人身上。现在,连神山也被削平,被践踏,开山修路造房。这就是为什么神山的神力越来越微弱。 过去,如果你想寻找一位萨满,你要走很久的路。而现在,到处都是萨满。”

同时发生变化的还有萨满仪式及其所需的祭品。如今仪式中的祭品包括全新的、有时候甚至是奢侈品的商品,比如进口威士忌,同时还有各种商品和货币的仿制品。在资本主义、消费主义背景下复兴的萨满教,似乎制造出了诸多与资本主义本身一样贪婪的祖先和亡灵。

南希潮的作品也许可以被解读为一种对于资本主义的反抗。

在《机械复制时代的艺术作品》中,本雅明试图说明,伴随着资本主义和消费主义的兴起,工业批量生产开始取代手工制作,因此艺术品的光晕——也即原真性、即时即地性——消失了,取而代之的是唾手可得的复制品。南希潮的作品则让我们看到光晕的回归,看到了“在一个夏日的午后,一边休憩一边凝视地平线上一座连绵不断的山脉或一根在休憩者身上投下绿荫的树枝,那就是这座山脉或这根树枝的光韵在散发”。

当南希潮让金属板上的铜绿和空气发生反应并留下即时痕迹的时候,当她用锤子在金属板背后用或深或浅的力道砸下从而形成了形态各异的凸起图案的时候,当她把贝壳和蛋壳敲打成形态各异的碎片并把它们一片片粘在漆器上的时候,她赋予作品以光韵。这种原真性消解着现代社会中人们通过占有一个对象的副本来占有这个对象的愿望。

本雅明也认为,在光韵尚未消失的年代,艺术与宗教密切相连。“最早的艺术品起源于某种礼仪——起初是巫术礼仪,后来是宗教礼仪。在此,具有决定意义的是艺术作品那种具有光韵的存在方式从未完全与它的礼仪功能分开,换言之,“原真”的艺术作品所具有的独一无二的价值植根于神学,艺术作品在礼仪中获得了其原始的、最初的使用价值。”

这种将光韵与宗教相联系的思路,也直接体现在南希潮的作品中。她将艺术与萨满教结合,在如今光韵已经消弭的语境下,南希潮通过冥想、持续不断的手工实践以及与物质材料的亲密互动,提示了一种找回光韵的可能性,提示了一种将艺术与宗教再度结合的可能性。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论