前些天,小学僧去看了讲述明嘉靖年间戚继光抗击日本倭寇事迹的《荡寇风云》,虽然在《加勒比海盗5》等好莱坞大片的强势进击之下,由导演过《精武英雄》的陈嘉上导演的这部抗日大剧的票房并不算太过出色,但小学僧依然要给它打个高分。

《荡寇风云》上映后,有些明黑又跳出来,搬出:“大抵真倭十之三,从倭十之七”,来说其实倭寇里大多数都是中国人,中国人自己窝里斗有什么好自豪的云云。

好吧,这些人睁着眼睛说瞎话难道良心不会痛吗?

正所谓“ 欲知大道,必先为史。灭人之国,必先去其史。 ”这些人的屁股坐在哪里想必大家也都清楚了。

所以在文章开篇,小学僧先引用一段《明代倭寇史略》的内容,来正告那些企图用博人眼球的字眼和不加分析判断的史料来黑我们民族英雄和反侵略战争的砖家们。

“他们是受日本国王和名主们的支持和怂恿的……当王直、徐海被歼灭后,在构成成份上真倭(日本人)也不再是十之一二,有时甚至是主要的……中国人民所进行的那场御倭战争,就是一场确确实实反对外族入侵的战争。”

可能又有黑子要喷,就算日本人是倭寇的主要力量,但都是一帮由浪人、流寇和极少部分大名武装组成的非正规军,你主场作战打赢弱鸡有什么牛的?

小学僧要告诉这些主儿:那时的戚家军也不是真正意义上的正规军——四千浙江义勇面对两万倭寇;另外,在30年后的朝鲜战场,当面对朝鲜军猪队友的掣肘和数倍于己的日本正规军,走出国门作战的中国明军,依然在平壤、碧蹄馆打出了让日寇胆寒的战役。

为什么我们中国在十六世纪能先后两次战胜日本?依靠的是由软硬实力组成的强健肌肉,以及民族性格中“华夏多忠魂,后先照千古”的血性。其背后更是明代的中国在文化软实力和工业、经济、科技、军事等诸领域对于日本的全面碾压。

导演陈嘉上曾在一次访问中说:“在日本,有各种关于戚继光的写法,日本人十分崇拜他……连敌人都觉得是英雄的人,我们竟然在自贬,这很难让我接受。”

歌舞升平的年代,好莱坞光怪陆离的大片面前,我们也不能忘记历史,也不能忘记我们民族英雄。

戚夫人的秘密,大明的白银帝国

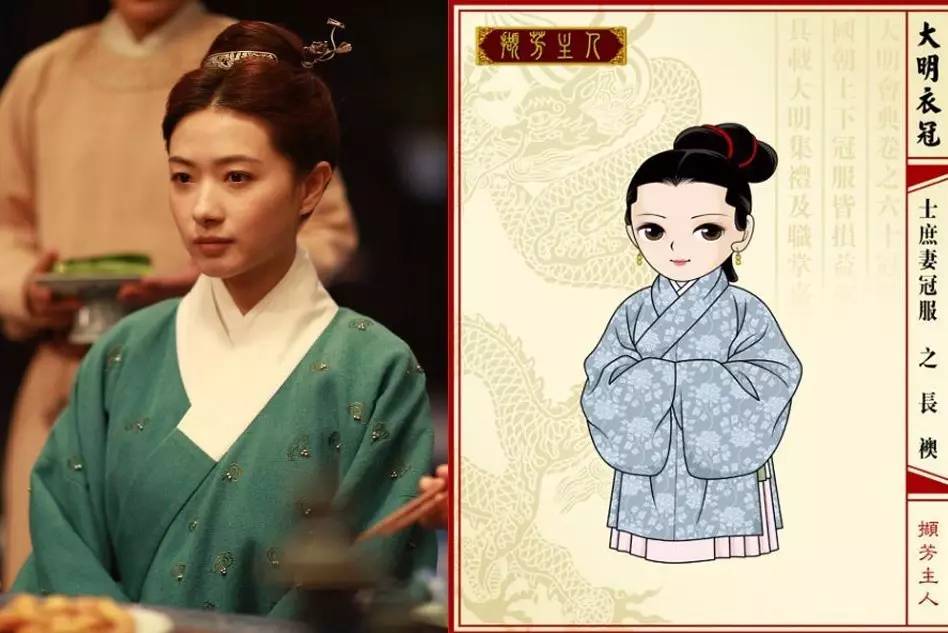

《荡寇风云》中由万茜饰演的戚夫人,是个在家中让戚继光(赵文卓饰演)又敬又怕,还能像穆桂英一样上阵杀倭寇的巾帼英雄。

对衿衫(服装绘图@撷芳主人)

长袄(服装绘图@撷芳主人)

片中的戚夫人展示了多种明代女性的经典服装——长袄、对衿衫等,还上演一出“戚夫人的秘密”内衣秀——明代女性内衣主腰。

主腰(服装绘图@撷芳主人)

主腰为明代女性内衣的基本款式,类似于欧洲女性的束腰,带肩带,以束带或钮扣进行固定。

明代女性服饰风格,是对唐宋的继承与发扬,常见款式有褙子(又分立领、圆领、窄袖、长袖)、袄(又分大袄、圆领、白绫袄、缘襈、夹袄)、比甲、半臂、云肩……款式丰富、式样精美的明代女性服饰,折射出当时中国繁荣的手工丝织品工业。特别是这些手工业制品,为明朝带来了大量的出口贸易。

(服装绘图@撷芳主人)

十六至十八世纪,中国向全世界出口的商品约有236种之多,其中手工业品有137种,占总数的一半以上。其中生丝、丝织品出口最多,其次是瓷器和茶叶等。

——《南洋资料丛译》

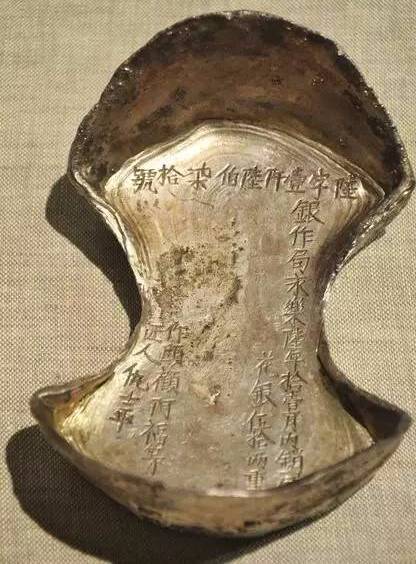

自古至今,战争都是一部巨大的烧钱机器,从兵员召募、军械研发制作、粮饷到战损等诸多环节,没有钱是无法维持的。十六世纪的中国,凭借以丝织品、陶瓷等手工制品外销而形成的长期贸易顺差,让世界范围内的白银大量涌入中国。

明代五十两银锭

1493至1600年,世界银产量是23 000吨,美洲产量就达17 000吨,占全部世界银产量的74%。美洲白银大约70%输入到欧洲,其中40%又流到亚洲……晚明时期即16世纪至17世纪中叶,流入中国的白银数量: 7 000吨~10 000吨(约合2.24至3.2亿两)。中国占有了世界白银产量的三分之一。

而十六世纪的日本,正是各大名割据兼并的战国时代,土地贫瘠、资源稀缺,加之内战消耗,使日本开始觊觎它的西邻——中国。

胡宗宪的豪宅,大明顶级手工艺

每当提起日本“侘寂”云云,小学僧总是觉得:所谓残破的美,不过是日本给自己整体手工业发展和文化被中国甩出八条大街,总结的遮羞布式理论而已。你强调不完美、残缺之美,首先得能做出完美;你强调朴素,首先得体验过繁华,不然就是YY。

所以,小学僧希望那些整天觉得日本工匠精神、侘寂美学云云多NB的朋友,先看看《荡寇风云》里胡大人的豪宅、戚继光的军营和卧室里——咱自己的家具和陶瓷,再聊什么是美。

故宫藏明代百宝嵌戏狮图紫檀插屏

影片中,胡宗宪的总督官邸家具和器物的陈设风格可以用豪奢不失文气来形容:室内以有些穿越——更具清式家具风格的满雕罗汉床为中心,后立采用百宝嵌工艺制作的博古屏风。

纳尔逊馆藏明式竹节圈椅

待客区域,是两组带茶几、相对而设的竹节圈椅(两椅夹一几的家具陈设形式,在明代还未时兴,清代较为流行)。影片中反复给出几组,透过圆桌上的白银,照射坐在竹节圈椅中胡宗宪的镜头:竹节椅代表胡宗宪进士出身的文人气节,而近景的白银和远端装饰繁缛的家具,则是他宦海沉浮、利益权衡的真实写照。

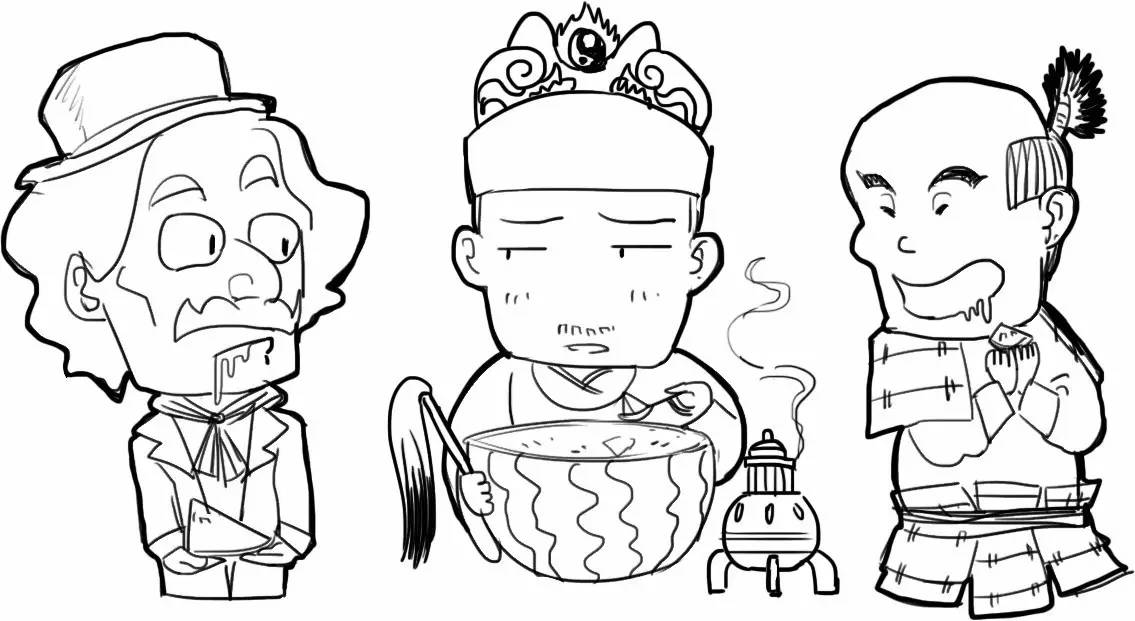

影片中戚继光、俞大猷与胡宗宪

胡府室内家具上陈设的陶瓷器有青花、釉里红以及单色釉品种,基本还原了当时明代官宦人家室内陈设用瓷的风貌。

故宫藏明宣德釉里红三鱼纹碗

故宫藏明嘉靖霁蓝釉梅瓶

戚继光军营里,融合游牧民族和汉文化风,方便行军移动的三联交椅,是一种行伍彪悍之美的体现。

三联交椅

戚继光卧室中,线脚流畅、造型简洁明式圆角柜,这是中国人居室简约雅致之美……

圆角柜

了如三舍明式圆角柜

当中国家具来到从造型、功能、种类、工艺、结构及美学均臻至巅峰的明式家具时代,日本还停留并要长期停留在席地而坐的低矮形家具时代。

九十九发茄子,日本战国时代第一名品茶器

当中国陶瓷来到从釉色、造型、烧造工艺均达到成熟和精致的明清官窑时代,日本还停留在他们眼中“不完美之美”粗糙的釉陶时代。

传自高丽的井户茶碗

有人说,小学僧你瞎讲什么,这是日本的慕古之风和文化习惯!好吧,那为什么来自中国的名物能左右日本大名的政治影响力?为什么日本还要侵略朝鲜——掠夺高丽陶工?日本的匠人不是很牛*吗?恐怕,日本也对自己的手工业水平有些不满意吧!

中日军力大PK

“1522至1566年(嘉靖年间),中国的生铁产量达到45,000吨,居世界第一位,而英国到1740年才达到2,000吨(亦有1.7万吨之说)”。

十六世纪,中国拥有世界最高的生铁产量,这也意味着其具备丰富的军械生产资源。明代在军事科技领域,践行了后世“师夷长技”之说:编练新式火器部队,进口并仿制西方先进火器,研发本土火器。

戚家军三眼铳火器单位

中国也曾有过“中国之长技莫过于火器”的时代。

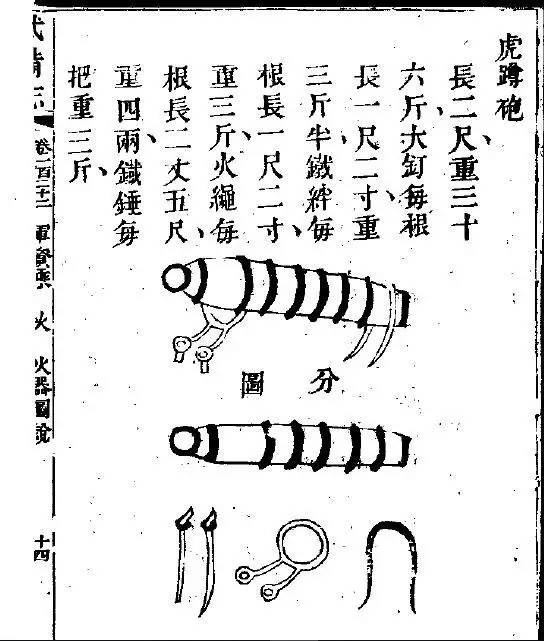

《荡寇风云》中,虽然没有出现在平壤立下赫赫战功的“大明铁拳”——佛郎机,但大明版迫击炮——虎蹲炮、大明版霰弹枪——三眼铳的高还原度出镜,比当下各种不靠谱的手撕鬼子抗日神剧靠谱太多。

日军铁炮队的大口径火绳枪,注意腰间是刀刃向上的打刀

影片里,日本倭寇的火器部队——铁炮队,主要武器是机动性和杀伤力较为均衡的大、小口径火绳枪。作战时可作为独立单元行动,亦可与足轻(日本步兵)混编,互为火力补充。

“倭寇的主力并不是浪人和中国人,而是经过伪装的日本松浦藩正规军。我去松浦的历史博物馆,问他们的馆长,在这段历史里,倭寇如此强大,为什么你们的历史里完全不写?他就笑着说,大概大家不想写吧。” ——《荡寇风云》导演陈嘉上

戚家军的火器单位,则依托在鸳鸯阵下,与藤牌短刀手、狼筅手、长枪手、镗钯手组成多层混编火力。

鸳鸯阵兵种构成:藤牌短刀手、狼筅手、长枪手、镗钯手

戚家军多层火力

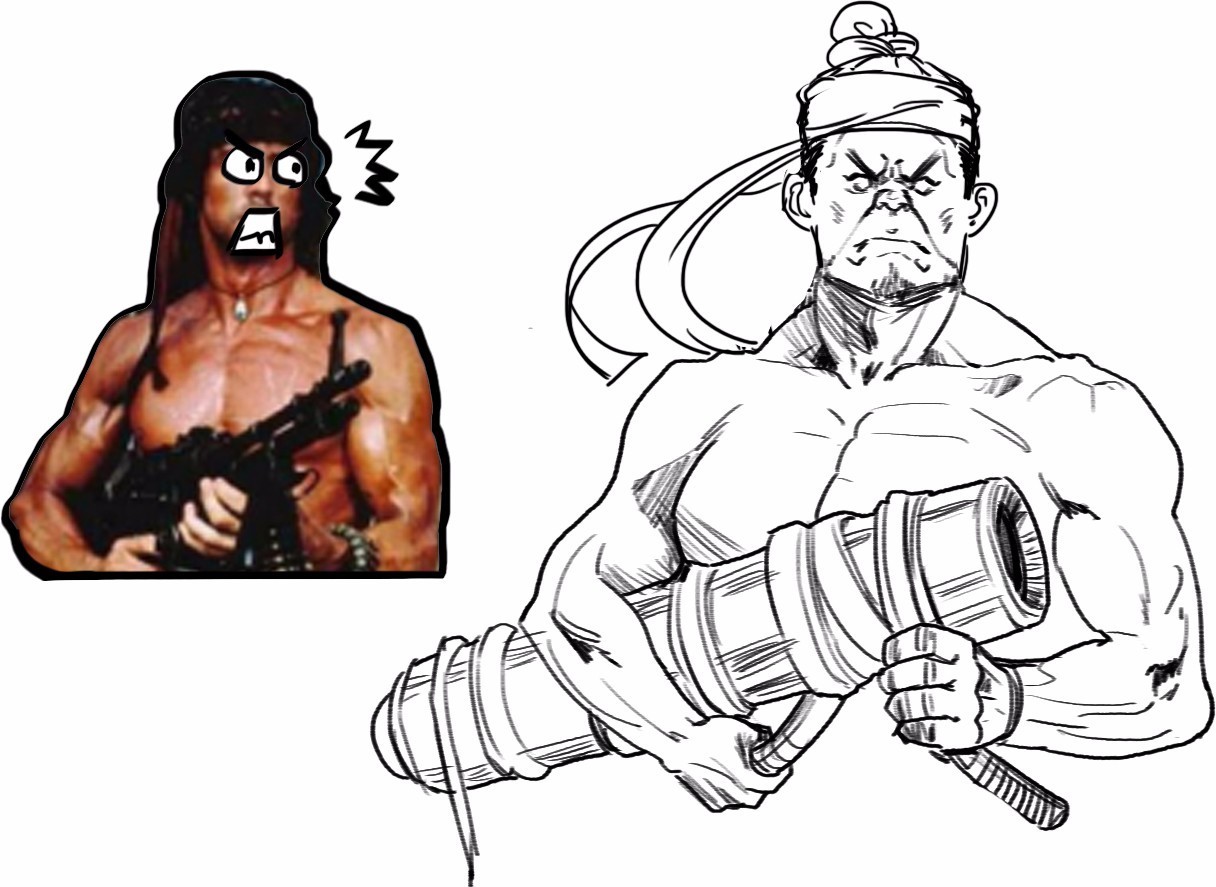

《荡寇风云》的中日双方火器,成为左右战局的胜负手。台州花街巷战,急于建功的松浦藩少主,率领铁炮队用大口径火绳枪成功压制戚继光鸳鸯阵,但被戚家军中手持虎蹲炮的“大明兰博”轰击的人仰马翻——戚家军逆袭成功。

大明版兰博,可惜虎蹲炮不是像M60这样玩的

在这里我们需要知道一个常识,虎蹲炮算上炮管、炮架及弹药的重量,要达到五六十斤,连续作战和甲胄装备所带来的体能消耗,你还有力气抱着炮冲锋?即使你是兰博和州长附体,虎蹲炮是有后坐力的(正版虎蹲炮的炮架有两个穿孔,用来穿钉子固定炮位)!炮口会有冲击波的!发射完了炮管也会很烫的!兰博拿的M60、州长拿的M134那是枪,不是炮!

虎蹲炮需要炮架和钉子固定在地面发射

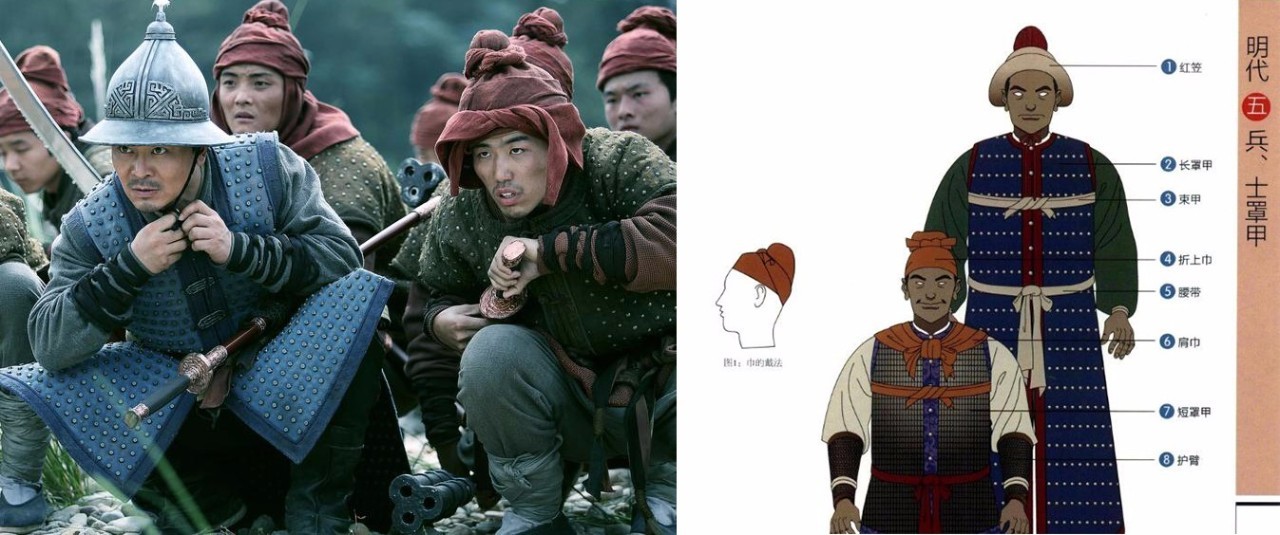

说完火器,再聊聊《荡寇风云》里的盔甲冷兵。明军兵士多采用棉布上带甲钉或铁甲片的罩甲。

明军的棉制甲钉罩甲,头上的布巾也是高度还原

仇英《倭寇图卷》中的明军,可见布巾及罩甲

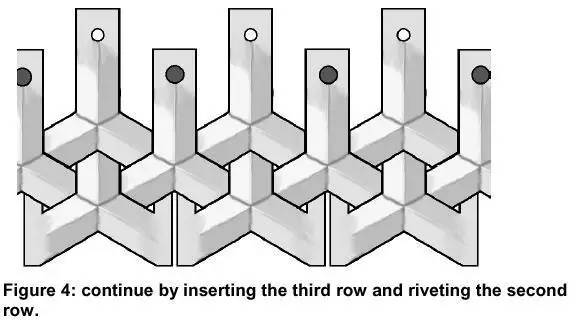

戚继光的山文甲虽然细节还有待提升(戚继光头部佩戴的网巾也是本剧亮点之一),但是要甩以往古装剧塑料甲八条大街;

明代金漆山文甲

山文甲组合序列

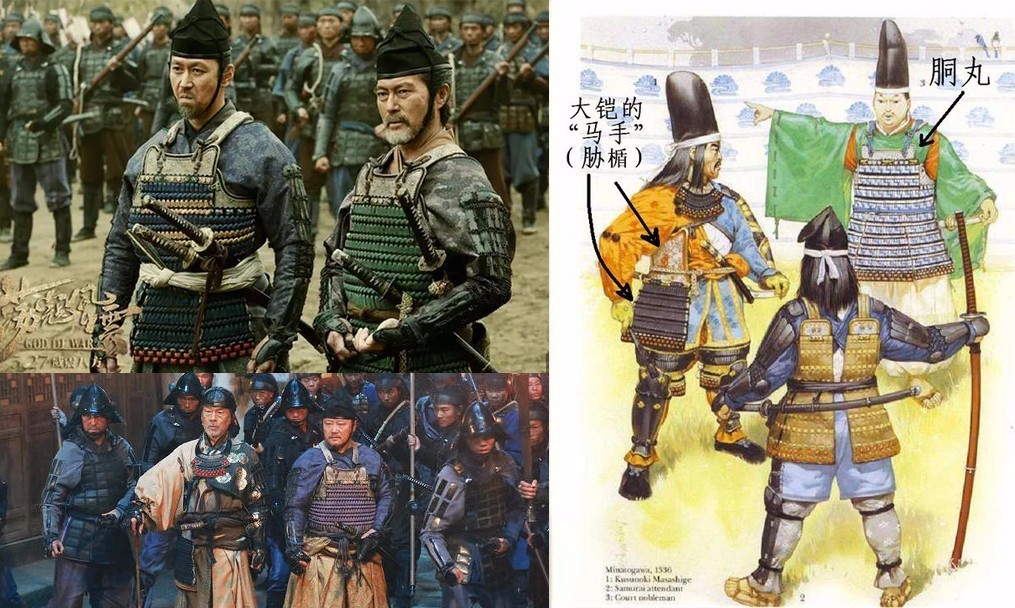

日甲——胴丸的出现,同样也是国内古装剧的一次突破。

没有肩甲的日本胴丸护甲

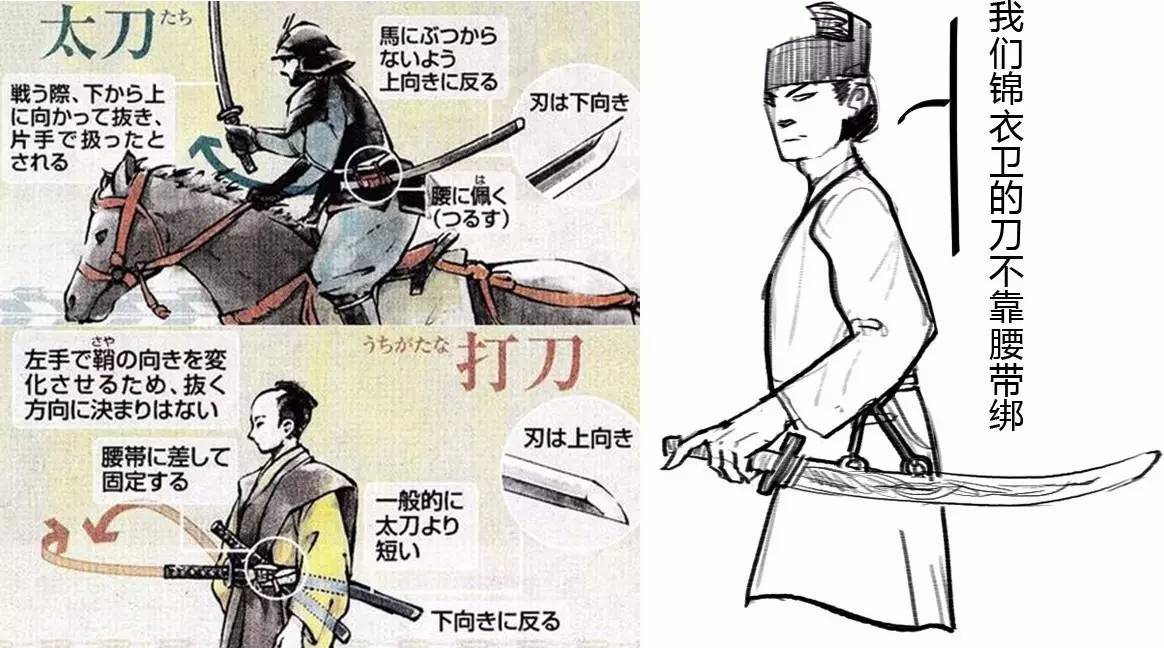

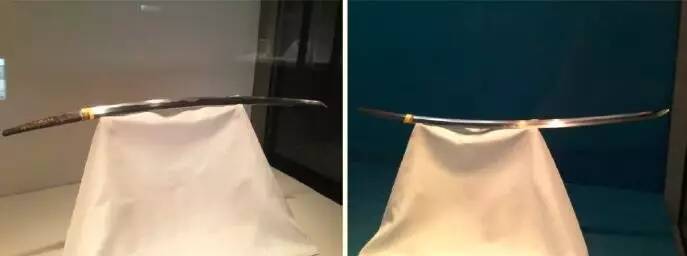

插在腰间,刀刃向上的日本打刀,是出镜率较高的日军冷兵。在影片最后一场,手持日本打刀的仓田保昭与戚继光雁翎刀的终极对决中,打刀展现了日本刀剑锻造不俗的实力。

太刀,刀刃向下,适用于骑兵;打刀,刀刃向上配戴

日本在展示打刀(左)和太刀(右)时,也注意刃面的朝向

结语

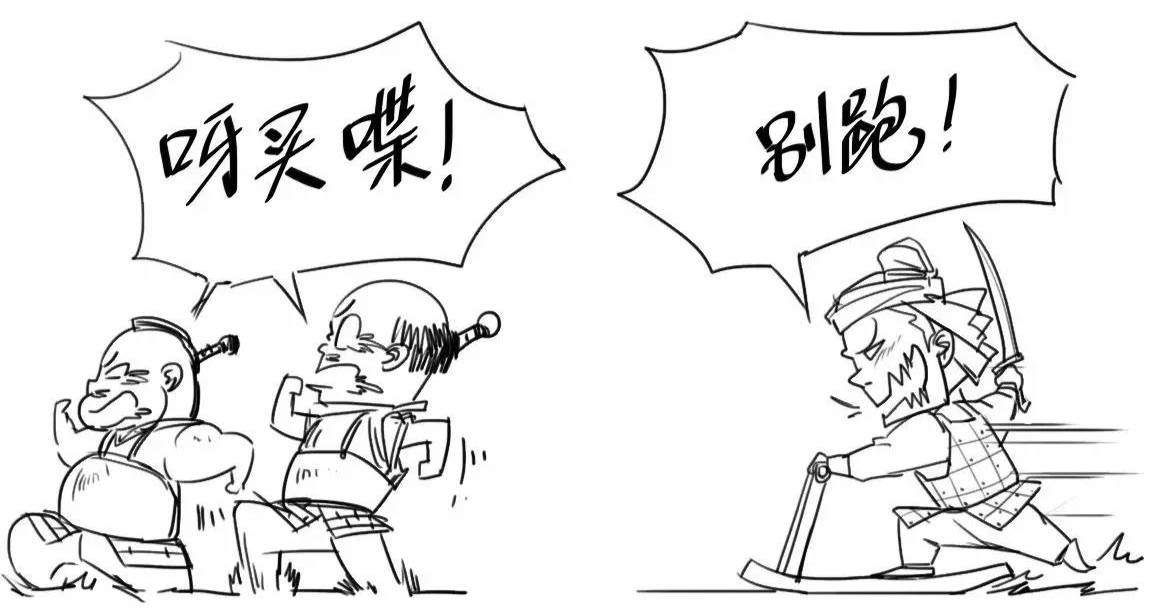

《荡寇风云》这类型影片所传达的,并不只是表面上你一刀我一枪,你有铁炮队、我有鸳鸯阵守土卫国的忠勇与血性,像上文所提到的那些似乎是细枝末节的服饰、家具、陶瓷以及盔甲兵器,背后所传达的这种软与硬、文化与技术、人文与艺术等综合实力的结合,才是我们值得自豪的核心力量。

泥马,太厉害了

中国在历史中曾如此辉煌,先人又留给后世如此多的文化物质遗产,我们为什么还要妄自菲薄的去捡洋垃圾?

文字漫画为茶边求原创,部分图片来自网络。

评论