在成都生活8年后,才算真正认识这座城市的两道门:一道位于华西坝,是门却误以为不是;另一道位于宽窄巷子,不是门却误以为是。

华西坝校门、宽窄巷子标识,图片由四川省建筑设计研究院授权使用

这两道特别的门,似乎被称为建筑都显得有些言过其实,却双双获得优秀工程勘察设计行业奖专项奖之一的“中华建筑文化奖”(简称华筑奖)。因为对城市来说,两道门的规模虽小,承载着的却是“城镇化过程中地域性该如何体现”的大命题。

四川省建筑设计研究院副总建筑师柴铁锋是这两道门的设计者,作为一名建筑师的他,从业至今跟城市的设计与改造打了更多交道。他以织锦比喻城市,形容自己的这项工作是修补城市文化的破损之处,并通过设计让文化的丝缕从被修复的地方向四周延伸。

四川省建筑设计研究院副总建筑师 柴铁锋

华西坝校门

为开放而设计之门 从备受争议到城市一景

2008年柴铁锋参与华西片区改造的项目时,第一次彻底地了解到成都华西坝的前世今生,之后每逢讲到这个项目,他都惋惜地称之为城市发展的一道伤痕。因为,现今人民南路呈现的气势感和仪式感,建立在华西坝自我牺牲、一分为二的基础上。

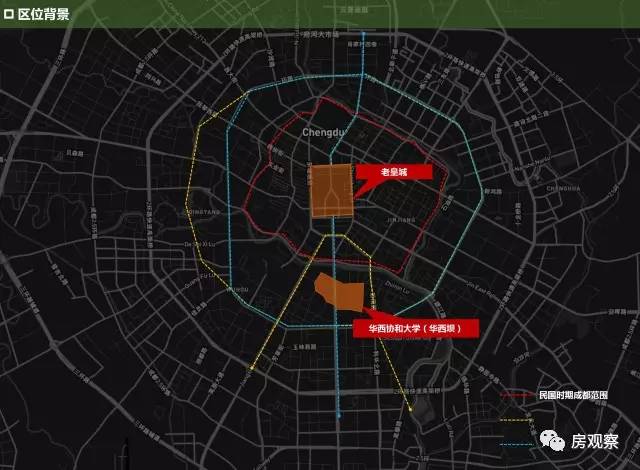

华西坝是1905年,英、美、加三国的五个基督教会创办的学校,民国时期的规模可比肩同时期的成都老皇城;到50年代,成都刚开始现代化城市建设时,人民南路规划至红照壁处是向东南、西南分叉的,以避让华西坝区域;1963年的规划才形成了现在成都的中轴线格局,华西坝被剖成两半就是从那时开始的。

华西坝的位置与规模,图片由四川省建筑设计研究院授权使用

虽然站在今天的角度来思考,或许当时不牺牲华西坝成都也能建设出优秀的城市格局。但是历史是没有假如的,被剖开的华西坝校园逐渐被沿人民南路生长的临街建筑和行道树所遮挡封闭,柴铁锋把这样的变化称为“城市界面的自愈合”,造成的结果就是城市界面的自愈合将华西坝的文化牢固地封闭在校园之内。

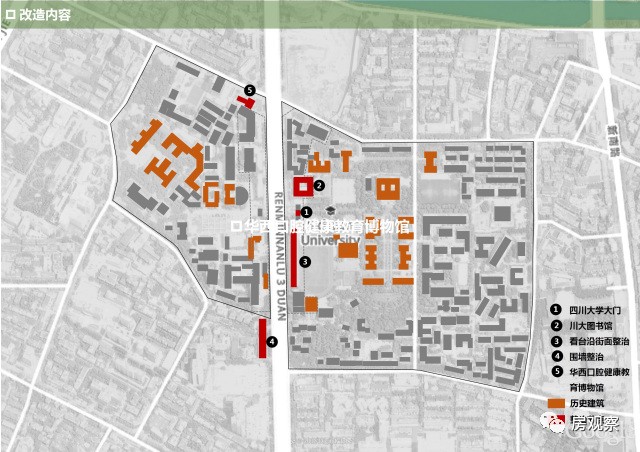

具体到项目上,柴铁锋及设计团队首先考虑的就是如何打破这种封闭界面。他们经详细研究后决定从华西坝原方形大门着手,通过拆门、拆墙、移树,先让华西坝从城市中显露出来。之所以要面向城市展示华西坝,是因为里面的建筑具有极高的历史文化研究和艺术观赏价值。

华西坝的文化,很直接地体现在华西老建筑群上。1907年,英国建筑师荣杜易设计了华西坝生物楼、钟楼等几幢主要建筑,并由加拿大人苏维廉完成工程修建,这组建筑均采用中西合璧式设计,尽管直到今天仍存在“不中不西、不土不洋”的争议,但华西老建筑群作为城市发展历史的一个组成部分,在中国建筑史上具有独特而重要的位置是毫无争议的。

出于对成都历史文化的尊重和传承,柴铁锋在设计新校门的时候延续了华西坝建筑群的风格,但也同样难逃争议相伴的命运,柴铁锋回忆说当时各方的评价是最大的压力和阻力,“有批判宣扬帝国主义侵华时期建筑风格的,有评价校门规模尺寸小气的,甚至有老太太询问是不是在建烧香的庙......说什么的都有,但别人的嘴是管不住的。”

华西坝校门实景,图片由四川省建筑设计研究院授权使用

有些言论在今天听来更像玩笑,相信不同看法也依然存在,不过通过新校门越来越多的人发现了华西坝的美。曾经,华西坝是封闭校园的一角;如今,校门、外墙连同里面的建筑群一起,成为面向城市开放的景点。新的华西校门不仅被印制在川大120年校庆的纪念明信片上,也屡屡进入摄影师、游人的镜头。

随着华西坝片区核心区域的呈现,设计团队又先后对周围区域建筑的外立面材质、色彩进行了改造和统一。比如在人民南路露出一角的老住宅楼14号院,陈旧、杂乱、无序,当时还有居民做着小买卖,柴铁锋用几片带有镂空窗花设计的外墙,就达到了美化和管理的双重效果。

华西坝历史建筑与改造区域位置示意,图片由四川省建筑设计研究院授权使用

同时,华西坝的建筑文化也通过新校门的开放外溢并进入城市,这还只是个起点。去年,随着川大地下停车场的修建,华西体育看台进一步被拆除,校园的其他部分更完整的在向城市呈现。

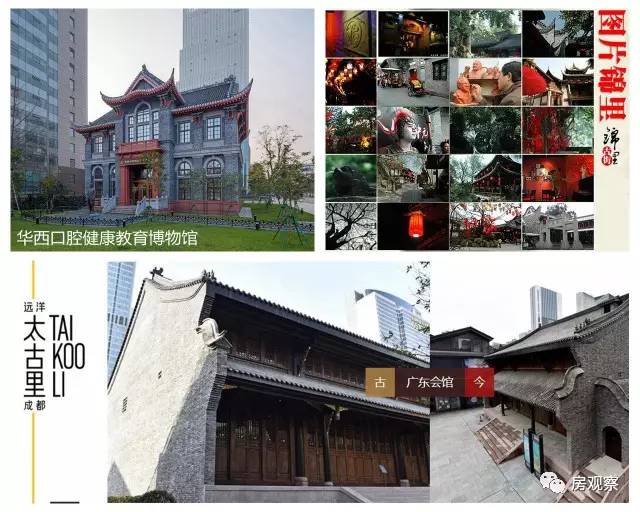

这个朴素的城市设计思想,也在城市建设管理中不断在继续。比如,四川大学华西口腔医院在修建华西口腔健康教育博物馆时,基于博物馆原为华西协和大学中国文化研究所旧址,在保护历史建筑的基础上进行文化创新。

其实,这种文化挣开周边旧城的枷锁向城市延伸的情况在成都有很多成功的例子,大慈寺旁有太古里、武侯祠旁有锦里、高新区有铁像寺水街,近年来文旅项目的爆发,都是城市在追求精神和文化补充的证明。

锦里、太古里图片为其官网截图

宽窄巷子标识

是景区入口指引 更成为景区一部分

如果说华西坝的建筑文化外溢是一次设计引导,那么宽窄巷子的建筑文化外溢则是一次设计预谋。

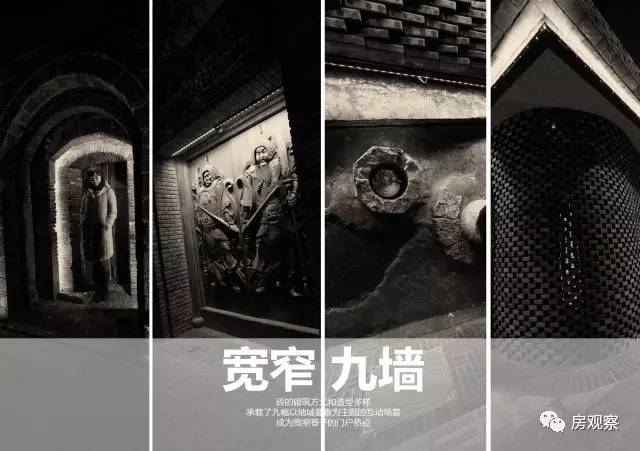

虽说从长顺上街进入宽窄巷子最近,但从蜀都大道上的两条小巷分别进入景区的两端也不远,只是缺乏相应的指引,所以柴铁锋的任务就是改造这两条小巷以加强景区标识性。于是就有了“宽堂”和“窄门”两个标识建筑,严格来说不能算门,却给人一种宽窄巷子就从这里进入的深刻印象。

宽窄巷子景区与改造区域位置示意,图片由四川省建筑设计研究院授权使用

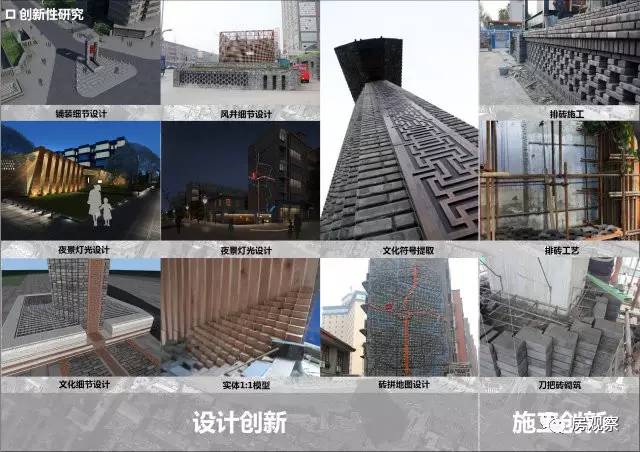

这样强烈的印象源自柴铁锋对宽窄巷子最主要元素的精确提炼和有力表达,由于宽窄巷子的历史背景,青砖是它基本的建设材料,因此他的想法就是:“抓住这个主要元素,用其它材料会失去与宽窄巷子的直接联系和对话,因此一定要用砖;在造型方面,标志物的特征是简洁明了、方便记忆和识别,如果简单的继承古建筑的设计会适得其反,显得琐碎且缺乏作为标志物的力量感,因此还要进行一些列的简化。”

“宽堂”、“窄门”入口实景,图片由四川省建筑设计研究院授权使用

于是,柴铁锋将宽窄巷子中的房子形象简化为汉字“介”的形状,并用砖砌筑,只是这件事实施的困难程度远超开始的想象。在找不到恰当的砌筑方法而工期不断临近的焦灼状态下,也曾有人提出用水泥浇筑出形状再贴砖,但柴铁锋坚持一定要用砖砌,因为“假的太难看”,执着的像有洁癖一样。

柴铁锋之所以说假的难看是因为这样做缺乏细节。按照他的设计,用砌体结构实现各种造型,砖要在砌的过程中产生“叠涩”,即层层错开形成齿状的细节和肌理感;为了增加这种感觉,还特意采用了六边形等大量斜边的形式,尽最大可能去组合出变化,来加强砖所形成的雕塑感,从而传递出材料和结构的力与美,这些是“走捷径”无法达到的。

砖砌筑出的细节,图片由四川省建筑设计研究院授权使用

砖砌的效果固然好但难度也大,砖在砌筑时需要错开拼接才坚固,可柴铁锋设计的形态源于当下审美,无法简单用传统的砌筑手法实现。于是,设计团队专门用木板制作出1:1模型,用于研究砖的排列、组合、摆放方式,最终通过对砖进行切割加工,形成不同形态的“L”形才拼接成功,尽管砌筑只用了一个月时间,但前面想砌筑办法的时间几乎是其两倍。

设计及砌筑施工研究过程,图片由四川省建筑设计研究院授权使用

找到砌筑方法后,柴铁锋及设计团队又投入到对结构安全的研究中。由于项目的造型特殊,伸出的悬臂长且角度大,又完全用砖砌成,所以在一定程度上挑战了结构难度,带有一定的实验性,为确保结构稳固度的万无一失,连粘结砖的水泥标号、砂浆强度都经过了严肃的求证。

没想到项目刚竣工就遇上雅安地震,在震感传来的瞬间,柴铁锋首先想到的就是这项充满实验性的项目是否安全,不放心的他立马跳上车赶往现场,恰巧施工单位的负责人也去了那里,直到亲眼看到项目纹丝不动他们才放心,顺便在宽窄巷子吃了肥肠粉。

即使这两个项目已经收获了奖项和好评,但在柴铁锋看来还能做得更好,比如华西坝校门的拱还不够圆;进入宽窄巷子景区途经的百变门神装饰墙,本可以在人走过时感应变脸,损坏后一直没有得到修缮。尽管有些已超出他的职责范围,但他认为从设计到施工、再到后期管理的建议,还有提升空间。

左起第2张为百变门神装饰墙,图片由四川省建筑设计研究院授权使用

柴铁锋表示,建筑的寿命是有限的,价值高的保留的久、价值低的必然被逐步更新,以川西民居为例,保留下来多是做工精致且耐久的大院,而不是普通的民房,能够传承下来的,往往建设时就是比较重要的。但从城市的视野来看,改造与更新都只是城市发展中的一步,随着城市的不断更新,改造、拆除、重建的行为将会越来越密集。这些建筑,不论寿命长短,总能给城市留下一段记忆。

而社会舆论中,常把城市改造这类工作叫做“面子工程”,柴铁锋认为这是不负责任的评价。他反问道:“谁不想生活在舒适整洁的环境里?但变旧的城市不可能通过简单地拆除重建去更新,而是需要一个过程,城市改造就是这个更新过程中一种再普通不过的建设手段,全球的城市从古至今都在经历这样的过程。形象并不是一个贬义词,要不女娃娃为啥要化妆打扮呢?”

免责声明:文中所示数据基于房观察指数系统收集整理,我们极力确保准确性,但无法保证数据的绝对完整和准确,分析结果仅代表数据趋势,不构成市场交易和投资建议,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。本平台所刊载内容之知识产权为创家集团及/或相关权利人专属所有或持有,未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。版权事宜请联系:Observer@chuangjia.me

评论