作者:木头

现在提起霸王,渠道里大概都会说亏损六年后霸王终于转亏为盈了;与香港《壹周刊》长达6年的诉讼也终于以胜利告终之类的。而在消费者眼里可能霸王还停留在霸屏的成龙防脱广告;了解更深的消费者会想起当年的“致癌风波”;年轻一代则会不断浮现Duang duang duang的声音……

其实“致癌风波”发生后,霸王一直在做调整,消费者似乎并不买账。今天我就想来说说这个挣扎了多年的品牌。

风靡一时 一夜轰塌的品牌

作为第一家在港上市的内地日化企业,霸王的曾经用“风靡一时”来形容并不为过。

在“明星代言+广告轰炸+人海战术”的营销轰炸下,霸王知名度和营业额大大提高。根据AC尼尔森调查显示,在2006年至2009年期间,市场占有率一直在上升,在2009年,霸王在内地的市场占有率约为7.6%,而在中草药洗护发市场占有率则超过46%,在2006年~2009年,霸王产品销售量连续4年位居世界中草药洗发液市场榜首。

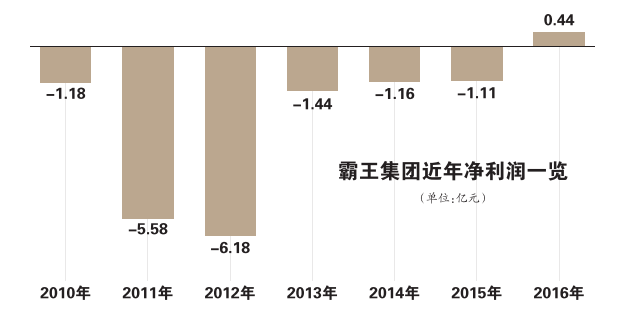

再之后,霸王的故事大家都知道了。一场突如其来的霸王致癌风波席卷全国大地,业内哗然,消费者更是震惊,直呼不敢买、不敢用。自2010年-2015年,霸王集团已经连续六年净利润出现亏损。据公开资料显示,2011年到2015年,霸王集团分别亏损5.59亿元、6.18亿元、1.44亿元、1.16亿元、1.11亿元。

曾经的霸主似乎就在一夜间被打下“地狱”。在出现“致癌风波”至今,霸王一直在不断“调整”。

大举进军凉茶

其实在2009年霸王的财报中已经提到凉茶业务,目的也十分明确——获得多元化的收入。因此在2010年“致癌”风波出现,霸王集团必须快速寻找新的业务增长点和支撑点时,已经启动的凉茶业务是最理想的培植对象。

2011年可以称为霸王突围的关键一年,当年霸王集团的凉茶业务实现了140%的大幅上涨,销售额达到1.67亿元,占总营收的比重从4.7%提升到18.8%。这样大幅提升背后是霸王巨大的成本投入。

霸王习惯采用线上广告轰炸+线下强势地推的方式,洗发水也是采用同样的手段获得洗护霸主的地位。在凉茶业务上,霸王集团延续之前的销售策略,但是由于凉茶属于快消品,与日化品在经营上有很大不同。这意味霸王集团需要成立新的管理队伍,建立新的销售网络。根据霸王集团披露的财务报告显示,其2011年的人事开支相较2010年几乎翻番,达到2.69亿元;总雇员人数也从2010年的4663人,增长到9784人。

而在2011年1.67亿元的销售额背后,是上半年凉茶的销售额的1.18亿元锐减到下半年的0.48亿元。其中的原因主要在于当时的凉茶市场上王老吉、加多宝、和其正、潘高寿等都在进行着激烈撕杀,尤其是当年爆发的王老吉与加多宝关于商标问题的争夺。

之后,霸王集团将毫无起色的凉茶业务砍掉,同时雇员人数也从近万人缩减到4700多人,2012年亏损6.18亿。

押宝母婴

凉茶业务的失败,并没有影响霸王做“副业”的决心。在其2015年财报中,霸王集团表示:董事会认为2016年1月1日起实施的二孩政策将直接刺激母婴产品市场。为了把握这一机遇,集团将在2016年推出针对孕妇和婴儿的个护产品。

今年CBE,霸王也携旗下四大品牌:霸王、追风、本草堂、小霸王亮相。

但细想一下,如今,母婴市场已战成一片红海。外资品牌扎堆,国内品牌在这一市场上很难尝到甜头。如青蛙王子主打中国儿童护理,但上市后业绩增速也很不稳定。随着消费水平的提高,大部分消费者更愿意选择国外品牌的母婴护理产品。

况且,尽管诉讼胜利,品牌形象严重受损的霸王不得不承认——其至今仍未重新赢回消费者信任。试想一下,有几个妈妈会给孩子用曾经被“致癌事件”缠身的品牌。

而与推出凉茶业务一样的问题是——母婴类产品与霸王主打的防脱产品缺乏连贯性。

做直销

2015年初,霸王进军直销的传闻在业内流传,在港上市的霸王公司接获控股股东Fortune S tationLim ited告知,公司19.01亿股股份已经被FortuneStationLim ited抵押予一家金融机构,所抵押股份合共相当于公司已发行总股本约65.3%。

今年4月份,霸王集团创始人陈启源通过媒体确认,霸王集团正在申请直销牌照。

进军直销,霸王最大的问题可能在于定位。霸王当年走红,更得益于它在洗发水领域的清晰定位——防脱发。这在当年以“去屑”和“修复受损头发”为卖点的洗发水市场细分出了一个品类,直击消费者痛点。但它同时导致消费者对霸王品牌认知的局限——霸王等于防脱洗发水。

另外,在直销行业所售产品中,保健品占据半壁江山,即使是快消品,单价也比普通商超产品高出很多。在霸王天猫官方旗舰店,销量最高的一款洗发水容量为1L,定价58元。而直销公司安利一款280ml的洗发水售价为60元,完美415ml的洗护发套装售价为168元,后者的定价几乎是霸王的五倍。

因此目前霸王的产品不适合直销渠道,而产品开发能力不足也将成为霸王直销路上的阻碍!

说了霸王的几次改革。最后,我想来说说前几个月霸屏的霸王2016年财报。其财报显示:2016年公司持续经营业务总营业额约2.64亿元人民币),同比增加了约13.8%;净利润约人民币4370万元,成功实现6年以来的扭亏为盈。

由上图可知,尽管霸王终于盈利,但盈利点与6年来的亏损相比,简直是九牛一毛。

同时公告显示:转亏为盈的原因主要包括:更高边际利润的新产品以及电子销售带来的收入增长,使集团获得经营收益及毛利增长;与壹周刊出版有限公司的法律诉讼审结后所获得的一次性款项;由于与壹周刊出版有限公司的法律诉讼完结及提拨坏账准备金下降,使行政成本得以减少;以及有效整合以及优化不同广告渠道以用作推广集团的产品,使销售宣传成本得以减少。

今年1月,霸王集团发布公告称,已收妥《壹周刊》1800万港元(约合人民币1569万人民币)款项。4370万的净利润中有相当一部分利润来源于与《壹周刊》的胜诉款项以及诉讼的准备金下降,可以想象剩余的盈利部分有多少?

除了上述几件事透露的表象,霸王更是自己作死,这是我们把他归入平庸的原因,霸王想回到曾经霸主的地位太难:

公关失策

“二恶烷事件”霸王集团会把责任推给《壹周刊》,把这理解为“祸从天降”。实际上,聚美丽也发表过观点——归根结底,是霸王对媒体、对公众的傲慢(威胁媒体,对消费者投诉置之不理),最终是对消费者的不负责任把自己送到了断头台。

这是广为人知的霸王员工打砸每财编辑部的画面,这件事引起了全国媒体的公愤,引发了全国媒体的一致讨伐。以致最终,董事长万玉华登门道歉也于事无补!

产品老化 创新不给力

霸王集团应该已经意识到自身品牌老化和产品单一的问题,一直在做多元化的尝试。2016年正式进军母婴行业,但2016年年报显示,霸王集团的核心品牌仍为霸王,其营业额约2.08亿元,占本集团持续经营业务总营业额的78.5%,比2015年度上升约13.1%。其余几个品牌:追风、本草堂、丽涛等品牌对整体营业额贡献率则相对较小,分别占据整体营业额的8.3%、5%和7.5%。

因此,尽管投入人力、物力,做了诸多尝试,洗护产品仍是霸王的核心业务,产品单一也是霸王亟需解决的问题。

搁浅六年 先机已失

2010-2015年,正是中国洗发产品市场规模加速扩大的关键时期。在霸王洗发水品牌声誉最高时,防脱发市场中的同类竞品还数量寥寥。不过如今,当初的蓝海已经成为了众品牌决战的红海。如韩国LG宣布推出脱发护理专业品牌Dr. Groot;爱茉莉太平洋在此之前也推出了主打“韩方”、“防脱”卖点的品牌“吕”……

在这个市场巨变的时候,霸王集团却不得不将注意力集中在与《壹周刊》的斡旋上。尽管案情昭雪,但是对于霸王集团来说,丧失的是早期建立起的市场先机。

霸王的复辟之路真的是路漫漫其修远兮……

评论