作者:charly jiang

就在前几日,一款几乎可以作为年度重磅新车的家伙登陆了中国市场。它就是底盘代号为G38的全新一代宝马5系长轴距版。上市之后引起了不少汽车圈的热议。大家除了讨论价格以外更多还是在关心它的市场前景,今天问问君就带您一同探究这个问题。

外观内饰:最好的设计来源传承

从设计创新角度来看,宝马5系就像绝大多数的德系品牌一样,并没有什么亮点可言,也缺乏那种让人耳目一新的设计。不过这种稳中拔高的路线仍然会获得消费者的青睐。作为一款历史悠久的车型,宝马5系在设计层面已无太多进步之处,特别是对于这样一款已经在中国豪华车市场大获成功的车型,稳显然是先决因素。

从前脸来看,就像很多新近发布的宝马车型一样,5系将家族化的双肾格栅进一步加大尺寸,与前大灯连为一体。这种开眼角的设计在这一代F30的3系上被率先应用,不过最初宝马这么做并没有带来很多认可。好在经过几年沉淀,宝马车型上这种全新的标志化语言也越发地被广大群众所接受。可能在很多人看来5系长得并不算漂亮,但开眼角后引起的非议可以说比任何一款前作车型都要小了不少。相应地,5系的前下格栅也进行了调整以呼应中网造型。如果那老一代车型来比,这一代5系变得机灵不少,有点大眼睛隆鼻子的感觉。值得一提的是,全新一代长轴5系也引入了M运动化套装设计,我个人感觉M套件的外观会更加好看一点

侧面的变化几乎是0。上一代高挑的霍夫曼斯特拐角造型和前短后长的行政化车门设计被悉数保留。然而相信看过历代标轴5系的人都会觉得:长轴版实在是过于臃肿。我很无奈的说确实如此,特别是霍夫曼斯特拐角提升了后窗视觉感后使得本身前长后短的车门比例变得十分协调,一旦加长之后后门就会变得无比之长。这也算个历史遗留问题。任何一款加长的宝马车都不如标轴看着那么舒适。这一点另外两位德系对手品牌的车普遍做的都还好。

尾灯部分不出意外地也是变得更加圆润,本身面积也变得更大。这一项设计似乎引起的争议会不小,但我觉得总体上不成大碍。这辆车的外观整体上还算协调,而且它本该如此。

如果说外观来自车系及品牌的传承的话,那么它的内饰就是大哥7系的高度化复刻体了。笔者曾经把两款车内饰拿到一起来看,发现相似度竟是如此之高——当然了,上一代5系也是这么做的。不论如何,这对于5系来讲是件好事。长久以来宝马主销车型经常被吐槽内饰欠缺豪华感,经过这次换代至少在5系身上这个现象要被改善不少。

当然,这一代5系和7系的内饰同质化并不仅仅在设计上。你可以在高配5系上看到Dakota真皮包覆的中控台,以及和7系完全一样的交叉纹印花的舒适型座椅。如果你移步至后排,那宽大的扶手、精致的车载pad、柔软的头枕简直与7系如出一辙。可以说在5系的高端化领域采取的方案是直接移植7系的配置,这种做法显然比竞品车型的高端型号要厚道不少。

配置价格:不拿上一代来比,一样超值

上市之初宝马5系给出了44.99~66.39万元的价格。不得不说有不少人看到这样的起售价就开始吐槽偏贵。在这里笔者十分理解众多车友们的心情:今非昔比,如今40~50万元的豪华车细分市场真的是群雄割据,45万元的起售价格确实不算低。所以今天笔者坚决不拿老5系的指导价去聊性价比,我们就把这个价格拿到今天的市场,看看如何。

首先还请各位车友擦亮眼睛,看一下入门款5系的动力配置,没错是224马力。目前宝马5系在国内最大的竞争对手是E级,而E级的起步型号是184马力。千万不要小瞧这几十匹,在一台豪华品牌的行政级轿车上,没有白送发动机马力这一说。

第二点,5系入门款的名称是“上市特别版”。划重点了,就在这“特别”二字上面。经过我们查阅资料,海外版的宝马5系是没有224匹汽油2.0T这个选项的。在252匹的530i之下是184匹的520i。所以这个特别版可以理解成是一套“中国特供”的动力型号。

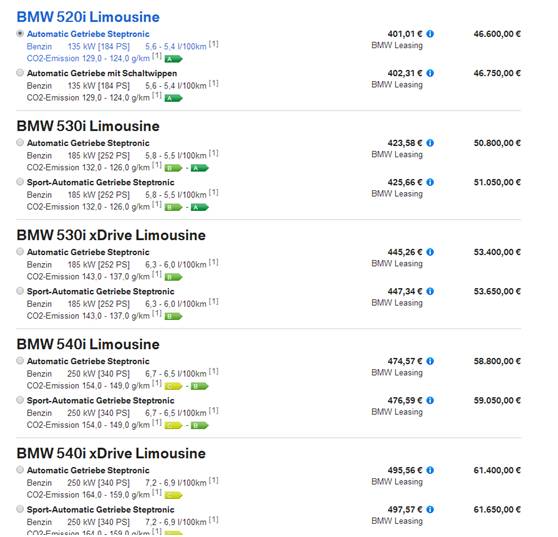

(如图为德国宝马5系部分动力配备及价格)

仔细研究后我们发现这个特别版并无太多实际购买意义。看上这款车的只需咬咬牙多花不到3万块钱就可以买到“正经”动力配置的530Li,同时还多了诸如全景天窗、专业导航、氛围灯、换挡拨片、前座加热以及后排舒适电动座椅等。单看这些配置差价就不止3万。

如果和同价位的奔驰E300L比,530Li在配置上是有明显优势的。首先47.48万元的奔驰E300L并不提供全景天窗。此外国产奔驰E级全系都采用了Artico人造革座椅,而宝马在领先型已经提供了高上两个档次的nappa真皮。而且宝马5系的后座电动调节座椅也是越级般存在的配置,奔驰E级全系无标配。相应地,奔驰E级多的只是一些诸如自动泊车入位、主动刹车、外后视镜自动防炫目等成本并不高的配置。

对于5系本身来讲,530Li的领先型就可以满足需求了。宝马官方提供了非常丰富的个性化定制选项,如果可行的话我比较推荐选装舒适进入、前排座椅通风、后排独立空调和座椅加热这几个配置。需要额外提及的是,如果你购买的是M套件版本,那么标配的座椅皮质只是Dakota真皮。这种真皮纹路比Nappa材质要粗糙不少,但确确实实是真皮。考虑到国产宝马5系的M套件并没有额外收取成本,我认为这样的配置差异合理。

从选装列表上看,高配尊享型的价格也是合理的(比领先型+选配定制要便宜一些),四驱版本增加两万,也不贵。如果有需求这几个版本均推荐购买。

至于全系最顶配540Li,售价66.39万元(要知道这可是台340匹的3.0升直六引擎),即便把配置选满也不过70万出头,并没有高的离谱,如果你像我一样推崇大排量多缸引擎的话,这个钱还是值得花的。

面对强敌,宝马5系的杀手锏在哪里?

随着消费者经济水平的不断提升,目前汽车市场的竞争热潮已经刮到了50万元级别。全新宝马5系想在这个级别立足脚跟,只靠前任车型建立的口碑和品牌实力是远远不够的,过硬的实力也依然重要。

事实上,宝马这个品牌在中端及中低端豪华轿车领域向来都是产品力模范一般的存在。这一代3系生命周期已然过去大半,却仍然成为竞品车型纷纷效仿和对标的模板,上一代5系临近停产退市之时也并没有体现出过多的产品疲态。晚两年上市的A6L不是和5系一样玩价格战么。面对S90、XFL乃至凯迪拉克CT6等新近种子选手,我相信宝马5系依然有实力在品牌和产品力层面给予对手双重打击。那么眼下,它的对手就只有一个——奔驰E级。

不得不说,近几年奔驰依靠着最新一代的设计风格以及品牌图腾S级的强势回归,在中国市场真可谓是攻坚拔寨、愈战愈猛,从销量上也得以体现。其实有着3系这样种子选手一般的小弟存在,我个人倒不太为5系的前景担忧。很多买家思考的还是和从前一样,我到底要不要多花些钱买个更大更豪华的宝马?从目前来看5系的展厅体验已经足够与3系拉开差距了,关键还是要看潜在消费者们的预算几何。

依我来看,5系在产品和定价的问题均不大,只是希望未来能尽快推出入门动力版本的520Li(当然他们管他叫525Li),与3系价格接轨。至于和奔驰E拼产品力的事情,我倒是挺期待来一场硬碰硬的,你们呢?

本文版权由买车问问所有,转载请联系授权,版权联系:maicheww@qq.com

评论