按:戈达尔说,“电影始于格里菲斯,止于基亚罗斯塔米。”基亚罗斯塔米是伊朗著名导演,在中国,他更多被人们称作阿巴斯。今天,是这位伊朗电影导演逝世一周年的日子。

阿巴斯的电影生涯开始于上世纪60年代末。1969年,迈赫尔朱伊的电影《奶牛》拉开了伊朗电影新浪潮的序幕,阿巴斯参与创立了“儿童及青少年智识发展协会”的电影部门,协会资助制作的第一部电影就是阿巴斯的导演处女作《面包与小巷》。

在上世纪七十年代伊斯兰革命爆发之前的十年间,伊朗社会环境相对宽松,当局允许电影对社会问题进行适度揭露,因此,伊朗的新浪潮电影普遍呈现出强烈的现实主义色彩和社会批判性。短暂的繁荣让许多伊朗青年电影人在国际舞台上崭露头角,阿巴斯就是其中之一。

1979年,伊斯兰革命爆发,一夜之间将已经高度西方化和世俗化的伊朗再度打回政教合一的极权统治,新浪潮运动被拦腰斩断,参与运动的电影人纷纷流亡海外。阿巴斯却选择留了下来,他说,“如果将一棵深植于土壤中的树移走,这棵树就不再能结出果实。即便结出果实,也不会如从前那般香甜,这是自然的规律。如果我离开祖国,就会像这棵无根之树一样。”

阿巴斯1997年凭借《樱桃的滋味》摘得第50届戛纳电影节金棕榈大奖,却因在颁奖典礼现场亲吻了颁奖嘉宾、法国女演员凯瑟琳·德纳芙的脸颊而在伊朗国内遭到抵制。荣归故里当日,在机场迎接阿巴斯的,不是祖国的致意和祝贺,反而是激进伊斯兰组织的埋伏,他不得不从机场后门溜走,以躲避袭击。

2016年的今天,阿巴斯因病于法国巴黎去世,四天后,他的遗体被运回了故乡德黑兰,成千上万的伊朗民众冒着酷暑走上街头,送这位伟大导演最后一程。阿巴斯的儿子阿哈默德在葬礼上谈到,父亲曾对他说,他在国外接受过无数的致敬和礼遇,但这些与祖国的认可比起来,都不值一提。

阿巴斯对祖国的热爱也体现在他的电影对波斯诗歌的运用上,他不仅在对白中大量引用不同时期波斯语诗人的动人诗句,还通过镜头在伊朗的山野风光之间捕捉波斯诗歌中蕴含的独特诗意。

阿巴斯本人也写诗,他将自己的诗歌形容为“不需要花钱去拍的电影”,他写大自然,写风土人情,写游子归家,也写爱情和孤独,他的诗歌和电影一样,是对于现实不确定性、对于生命与死亡的哲学沉思。

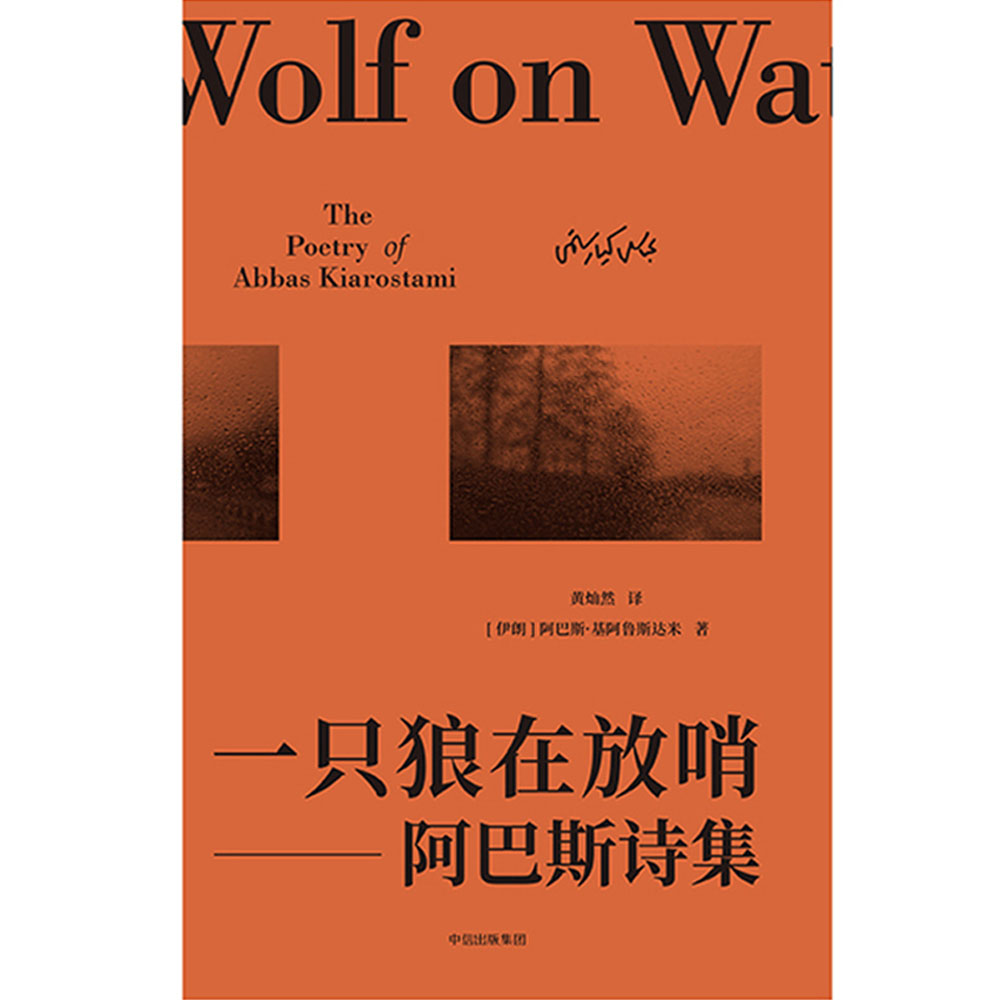

在阿巴斯逝世一周年之际,他的新译诗集《一只狼在放哨》中文版出版。经出版社授权,界面文化(ID:Booksandfun)全文刊载译者黄灿然的译后记与阿巴斯的诗歌两首,以期带你重新认识作为诗人的阿巴斯。

《一只狼在放哨——阿巴斯诗集》译后记

文 | 黄灿然

我早已完全不看电影,所以我并不知道阿巴斯。去年他逝世,看到朋友圈转发的纪念文章,我也没看,打开都没有。直到他逝世之后不久,有朋友想找阿巴斯一句译成中文的话的英文原文,怎么也找不到,于是求救于我。我很快就把那句话的原文找到了。在查找过程中,我读到阿巴斯几首俳句。印象颇深。如此而已。

再稍后,雅众文化的方雨辰女士来约译阿巴斯诗歌。我请她寄一份原英译的打印稿给我看看,评估一下质量。我收到打印稿后,当晚就一口气把阿巴斯三本诗集的英译读完了。那时,我刚完成了希尼诗选《开垦地》的翻译。希尼这本诗集规模之大、难度之高,令我感觉就像下地狱,所以读阿巴斯就像回到人间。这促使我一鼓作气翻译阿巴斯,并且完全停不下来,哪怕是在回香港家的地铁上,我虽然站着,但还是一手拿着打印稿,一手拿着手机,在手机上翻译。不到一星期就一口气译完了,而翻译时的状态,就仿佛上了天堂。本来,翻译希尼带来的耗尽,我大概得用两三星期的休养来恢复。但是通过翻译阿巴斯三本诗集,我在一星期内就完成了休养。

脱稿后,我让我的微信公众号“黄灿然小站”执编郑春娇帮我做了两次校对,最后我再亲自校对一遍,同时对原作中我不满意的,以及我自己译文中不满意的诗,做了删减,压缩成这本阿巴斯诗集。

作为诗人的电影大师阿巴斯,在20世纪里,让我想起作为诗人的德国戏剧大师布莱希特。布莱希特是个大诗人,但他生前几乎只以戏剧家闻名。如果不是因为我喜欢英国诗人奥登,进而从奥登那里知道他喜欢作为抒情诗人的布莱希特,我也不会去阅读并喜欢上布莱希特,进而同样通过英译把他的诗歌转译成中文,而且碰巧也是要在今年出版。

阿巴斯从小就受诗歌的熏陶。“我家里的小说,一本本都近于完好无损,因为我读了它们之后便把它们放在一边,但我书架上的诗集缝线都散了。我不断重读它们。”他能够背诵伊朗诗人迈赫迪·哈米迪·设拉子的大部分诗。后来在伦敦,有朋友介绍他认识病榻上的老诗人。他当着哈米迪·设拉子一首接一首背诵他的诗,让诗人感动得老泪纵横。伊朗本身就是一个诗歌国度,诚如阿巴斯所说:“在那里我们装饰诗人的坟墓,在那里有些电视频道只播放诗歌朗诵。每当我祖母要抱怨或表达她对某样东西的爱,她就用诗歌。”

诗歌并非只是关于人生和世界的,它还能改变我们对人生和世界的看法。“在悄悄绝望的时刻,感到无可安慰,我便使自己脱离野心的激流,伸出去拿一本诗集,并立即意识到我们周遭耗之不尽的丰富性,感到能够沉浸在这样一个世界中的人生是有尊严的人生。于是我感到宽慰。”也因此,诗歌起到了重新定义人生的作用:“一首诗,每次阅读都会因为你的心境和人生阶段的不同而显得不一样。它随着你成长和变化,也许甚至在你内心成长和变化。这就是为什么我童年读的诗,会在今天给我带来不同的体验。一首昨天觉得有教益的诗,明天可能就会觉得乏味。又或者,也许用对生命的新看法和新理解来读,我会兴奋于发现我以前忽略的东西。在任何特定情况下,在任何特定时期,我们都在以新的方式与诗歌发生关系。”

在他那本访谈录精选Lessons with Kiarostami(中译名《樱桃的滋味:阿巴斯谈电影》)中,他有很多地方谈到诗歌和诗歌的重要性,以及诗歌对电影和其他艺术的重要性。“在伊朗,相对质朴的民众都怀有一种表达起来很有诗意的人生哲学。一旦拍起电影来,这就是一个宝藏,可以弥补我们在技术方面的不足”。他认为“诗歌是一切艺术的基础”,并说“真正的诗歌提升我们,使我们感到崇高。它推翻并帮助我们逃避习惯性的、熟视无睹的、机械性的例常程序,而这是通往发现和突破的第一步。它揭示一个在其他情况下被掩盖的、人眼看不见的世界。它超越现实,深入一个真实的王国,使我们可以飞上一千英尺的高处俯瞰世界。”

如果我们以为写诗只是他拍电影之余顺便玩玩的小消遣,那不但会误解他的诗,还可能会误解他的电影,因为他与诗歌的关系还远远不止于读诗和写诗。他还一直在编选和改写古波斯诗歌,在2006年至2011年,他终于把这方面的成果公诸于世,相继出版了古波斯大诗人哈菲兹、萨迪、鲁米和现代诗人尼玛(1895-1960)的诗集,此外还有两本古今波斯诗人作品的“截句”。在晚年做出如此大手笔的举措,是因为阿巴斯太知道它们的价值了,不管是对他自己而言还是对读者而言。

在他的访谈录中,有一段话谈到诗与电影的关系:

我的心灵就像一个实验室或炼油厂,理念就如原油。仿佛有一个滤器,过滤四面八方各式各样的建议。一个意象浮现心头,最终变得如此纠缠不休,使我不得安宁,直到我做点儿什么来摆脱它,直到它以某种方式被纳入一个计划。正是在这里,诗歌向我证明它对我如此方便和有用。我头脑中一些意象是很简单的,例如有人用一次性杯子喝葡萄酒、一座废弃的屋子里的一盒湿火柴、摆在我后院的一张破凳子。另一些则更复杂,例如一匹白驹在雾中出现,又消失到雾里去;一座被白雪覆盖的墓园,而白雪只在三个墓碑上融化;一百名士兵在月光之夜走进他们的兵营;一只蚱蜢又跳又蹲;苍蝇围着一头骡打转,而那头骡正从一个村子走往另一个村子;一阵秋风把叶子吹进我的屋子;一个双手黑兮兮的孩子坐着,被数百枚鲜核桃围绕。把这些意象拍成电影,要耗费多少时间?找到一个题材,把这些意象纳入一部电影,有多么困难?这就是为什么写诗如此值得。当我费心写一首诗,我想创造一个意象的愿望在仅仅四行诗中就得到满足。词语组合在一起,就变成意象。我的诗就像不需要花钱去拍的电影。仿佛我已找到一种每天制作有价值的东西的方法。在拍完一部电影与拍下一部电影之间,我往往有一两年空档,但这些日子很少有一个小时被浪费,因为我总是要做些有用的事情。

虽然阿巴斯的诗并不难懂,但是他在谈到诗的难懂时,却说得非常的合理和公正:“我们理解一首音乐吗?我们理解一幅抽象画吗?我们都有自己对事物的理解,有我们自己的门槛,过了那个门槛,理解便模糊了,迷惑便发生了。”他还认为,诗歌是一种“心灵状态”,因此,“对来自某一文化的诗歌的理解,意味着对所有一切诗歌的理解。”诗歌无所不在,“只需睁开你的眼睛。”他表示,如果有什么事情引起他的兴趣,而他决定把它拍成电影,那么别人便也有可能觉得它是重要的。诗也是如此。“好诗总是诚实和敏感的。”这使我想起叶芝的一段话:“如果我们理解自己的心灵,理解那些努力要通过我们的心灵来把自己表达出来的事物,我们就能够打动别人,不是因为我们理解别人或考虑别人,而是因为一切生命都是同根的。”

阿巴斯的诗,主要是描写大自然的。“正是我们这个世界的政治危机帮助我欣赏大自然之美,那是一个全然不同和健康得多的王国。”他谈诗时,主要是谈诗歌对他的影响,而难得谈自己的诗。这是少有的一段:“传统诗歌根植于文字的节奏和音乐。我的诗更注重意象,更容易从一种语言转换到另一种语言而不失去其意义。它们是普遍性的。我看见诗歌。我不一定要读它。”

除了写大自然之外,阿巴斯还写爱情,写当地风土人情,写游子归家,写孤独,尤其是晚年的孤独。这些,都是阿巴斯的私人世界和内心世界,如果结合他的访谈来读,以及结合他的电影,就组成了一个里里外外、多姿多彩的阿巴斯的世界。而对我来说,阿巴斯永远是一个诗人。我不仅通过翻译他来理解这位诗人,而且还将通过继续翻译他编选和改写的古波斯诗歌,来进一步加深理解原本就对我青年时代产生过影响的古波斯诗歌。

古波斯诗歌,主要是以两行诗组建的,有些本身就是两行诗,例如鲁达基的两行诗;有些是四行诗,例如伽亚谟著名的“鲁拜体”;有些是以两行做对句,构成十二对以下的诗,例如哈菲兹的一些抒情诗;有些是以两行做对句,构成十二对以上的诗,例如鲁米的一些诗;有些是以两行诗做对句,构成长诗,例如菲尔多西和贾米的长诗。所以,阿巴斯以俳句或近似俳句的格式写诗,并非仅仅是采用或效仿一种外来形式,而是与本土传统紧密结合起来的。在我看来,阿巴斯的诗是独树一帜的。这是因为正儿八经的诗人,他们可能也会写点儿俳句,因为俳句已经像十四行诗一样,每个诗人都不能不写点儿。但是诗人写俳句,往往是增加或扩大自己的作诗形式而已。他们如果有什么好东西要写,也会竭尽全力,把它苦心经营成一首正规合格的现代诗。俳句往往成为一种次要形式,用于写次要作品。要么,他们依然用现代诗对好句子的要求来写俳句,造成用力过猛。因此,我们几乎看不到有哪位现代诗人是以写俳句闻名的。像特朗斯特罗姆晚年写俳句,恰恰证明他宝刀已老,再也无力经营庞大复杂的结构了,于是顺手推舟,把一个或两三个原本可以发展成一首严密现代诗的句子记下来,变成俳句。换句话说,写俳句应该是一生的事业,像日本俳句诗人那样,才会有真正成就。而阿巴斯碰巧成了这样一位诗人。你说他“拾到宝”也无不可。

2017年5月14日,洞背村

[伊朗]阿巴斯·基阿鲁斯达米 著 黄灿然 译

中信出版集团 2017-07

《一只狼在放哨》

黎明。

黑母马

生下

白驹。

一只鸟,

就连其他鸟

也不认识它,

在夜里歌唱。

秋天第一道月光

射在窗上

震颤玻璃。

我想着花。

冷风吹袭。

我起身关窗。

第一阵秋风袭来,

一大批叶子

溃逃到我房间里避难。

我点起

一根雪茄。

第一个秋日。

两片秋叶

把自己藏进

晾衣绳上

我的衣袖里。

第一阵秋风吹临,

一片我不认识的小叶

飘进我房间。

雨天。

一把雨伞

被风摧折

在人行道上。

赤足,

走在热沙上,

在过路人的注视下。

我从头到脚发烫。

无草的沙漠里

一股涓流

寻找

口渴者。

我从高山上

捡走了

三个麻雀蛋。

下山的路

好艰难。

影子跟踪我,

时而在前,

时而在旁,

时而在后。

多美妙啊

阴天!

今天,

像昨天,

一个错失的良机。

剩下的就只有

诅咒人生。

我舌头上

耐性的苦味。

什么样的甜蜜

来消除它?

你不在时

我和自己在一起。

我们谈话

如此容易达成共识

在一切方面。

你不在时,

阳光是阳光,

白天,白天,

黑夜,黑夜。

你在时,一种月光的混合。

你不在时

我和你

谈话,

你在时

我和我自己。

从我的孤独

我寻求分享更大

份额的你。

你不在时,

白天和黑夜

是分秒不差二十四小时。

你在时,

有时少些

有时多些。

与你在一起

我痛苦。

与我自己在一起

我焦虑。

怎样才能成为谁也不是?

快递

给我送来

一封充满仇恨的信。

犹豫,

我站在十字路口。

我唯一知道的路

是回头路。

《随风》

一匹白驹

从雾中闪现

又消失到

雾里。

雪中一个过路人的足迹。

他是出去做什么事情吗?

他还会从同一路线

回来吗?

一个墓园,

完全

覆盖在雪中。

雪融化在仅有的三座

埋葬着三个少年的

墓头上。

雪

正快速融化。

脚印,

大的小的,

很快就会消失。

鼓声。

沿途两边的罂粟花

警惕起来。

他们会回来吗?

一千名服从的士兵

进入军营。

月光之夜。

不服从的梦。

一小撮雪。

漫长冬天的纪念品。

早春。

紫色紫罗兰,

黄色紫罗兰,

聚集

又分开。

樱桃树林中

一个老修女

在忠告

年轻修女。

一日大的小鸡

亲历

最早的春雨。

蝴蝶

无目标地飞旋于

春天和煦的阳光中。

评论