林语堂晚年离开美国回到台湾,在台北一所大学的毕业典礼上,他应邀为学生演讲。在他面前几个人的演说又臭又长,轮到林语堂的时候已经是上午快开饭的时间了,为吐自己心中不快,他从容不迫走上讲台说:“绅士的讲演,应当是像女人的裙子,越短越好!”没说几句话,林语堂就宣告演说结束。第二天,这则笑话在各家报纸争相刊出,公认这是天下第一等机智幽默。

林语堂自成一家的幽默风格,自然离不开其父林至诚早年对他的乐天精神的熏陶,我们在林父讲的笑话里可以就此窥豹一斑。(以下简称“林父”)林父说的笑话之中,有一个是关于在厦门传教的先驱搭拉玛博士。当年的教堂里是男女分坐,各占一边。在一个又潮又热的下午,林父讲道时,他看见男人打盹,女人信口聊天儿,没有人听他讲。他在讲坛上向前弯着身子说:“诸位姐妹如果说话的声音不这么大,这边的弟兄们可以睡得安稳一点儿了。”林父将这种乐天精神顺利的传承给了林语堂,使他在成长中拥有了率性纯真的性格。

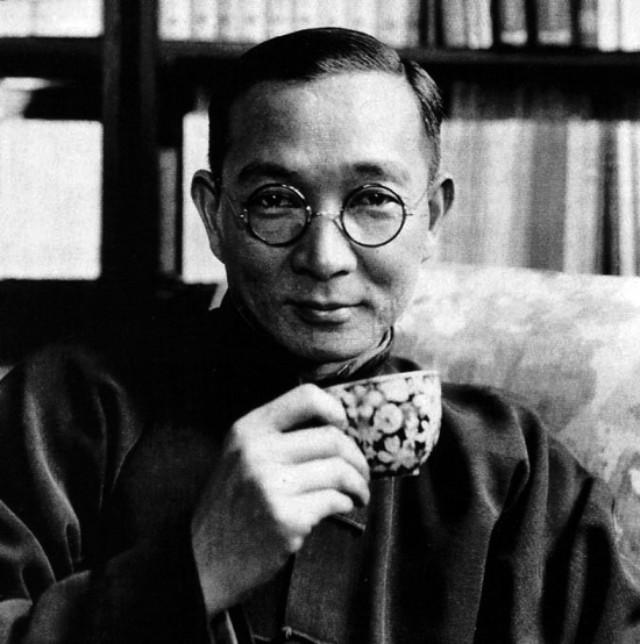

林语堂

林父是一个基督教的牧师,他真心实意的爱他的教友。他对于穷人常表同情,一生好报打不平,为穷人主持公道。林父心怀和善,不管什么农夫,他都会请到家喝杯茶,吃午饭,在暑夏时节里请人到家里乘凉。自幼父亲教育其务须行善熏陶了林语堂,不仅为林语堂树立了榜样,还使其具备了高尚的道德品质。

林父最疼爱的就是调皮捣蛋的林语堂。每次布道回来后,林母专门给他准备了一碗猪肝面补身子,可吃不上几口,就全数留给了林语堂。他也心疼父亲,吃几口,又让给父亲。就这样,一碗面都凉了,父子俩还在让来让去,自有一番乐趣在。在林语堂的记忆里,那猪肝面就是世界上最美味的食物。林父对孩子始终是和蔼亲切的,他要求孩子们之间相互友爱,不准吵嘴。林父教孩子念诗,念经书,古文,还有普通的对对子,鼓励孩子们拥有自主的想法,懂得独立去思考问题,从不曾将个人思想强加在孩子的身上。他给每个孩子都分配一份家庭工作,培养其自幼热爱劳动的习惯以及独立生存的能力,让孩子们在劳动中获得了乐趣。

快乐的家庭教育成为林语堂一生追求知识和道德的至为强有力的后盾。在后来林语堂教育自己的子女中我们可以看到林父的影子,在林语堂的三女儿林相如七岁生日那天,林语堂一大早就跑进厨房,在蛋糕上用糖霜写上“林相如”三个字。当全家人一边拍手一边唱生日快乐歌的时候,林语堂感动得热泪盈眶。小女儿不解地问:“爸爸,生日应该快乐,你为什么哭了?”“你们的歌声太美了,爸爸听了特别感动。”林语堂说完,掏了一元钱放进她的手里。

前排,自右至左,鲁迅、许广平、周建人,后排,自右至左,孙伏园、林语堂、孙福熙

林语堂在中国现代作家里,英文水平堪称最好。当年,德高望重的蔡元培对林语堂的英文就赞赏有加。据梁实秋说,曾担任北京大学英文系教授的叶公超最佩服两个中国人的英文:一个是宋美龄,一个是林语堂;曾获诺贝尔文学奖的美国女作家赛珍珠对林语堂的英文赞不绝口,认为这是世界文化史上一大奇迹。对于获得极大成就的伟人们来说,曾经接受过的教育对其无疑是至关重要的。

林父作为一个牧师,每月薪水只有十六至二十元,当初他决定送自己的孩子去当时在国际已负盛名的圣约翰大学接受西方教育,真可谓难上加难。他变卖旧产才筹得送孩子入大学的最低额的学费。可见他拥有卓越的目光,支持孩子们的梦想,供给孩子们得受大学教育的机缘。林语堂在圣约翰大学里受到了父亲式的影响,他在那里明白了学问的实质是在于本身,必须出自内心。他在那里读达尔文、赫克尔、拉马克,及小说家温斯顿·邱吉尔的《杯盘之内》,在求学阶段中确实受益匪浅。在林语堂早期的志向中,他选择当牧师,并且在圣约翰大学神学院注册,因其一直坚持要追寻伟大的思想及理想,所以最终还是离开了神学院。

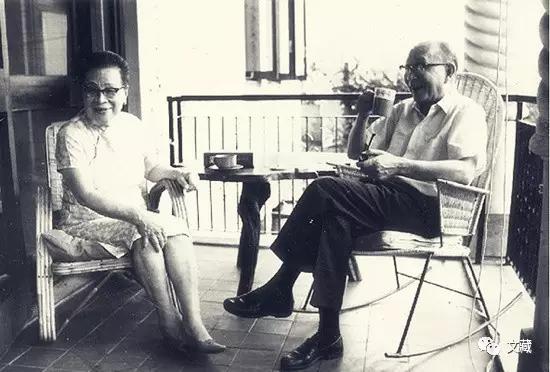

林语堂的父母

林父时常给那些农夫传教,他经常建教堂,林语堂曾看到其父建筑在坂仔的新教堂,这伟大而值得纪念的举动在林语堂的心目中烙下了深刻的印象。1905年左右,林父设计的新教堂落成。林父专门跑到漳州,买了一副朱熹手迹拓本的对联,兴冲冲地贴在了教堂的门口。一个基督教的圣坛,却贴着中国礼教卫士的手迹,这是典型的林父的思维方式,这是他的“中西合璧”。林语堂后来也走上中西文化兼收并蓄的道路。林父以一个中国乡村牧师的睿智、父亲的慈爱成就了一个享誉东西半球的世界级作家。

林父不随世俗,林家的男孩不像其他的孩子一样梳辫子,而是留一种僮仆式的短发,他的家庭是一个典型的梦想主义者的家庭。这样的家庭也影响了林语堂从来都不会过分注重任何形式上的东西,他只看重内容。

纵观林语堂的一生,可以看出林父对其信仰追求、人格塑造方面的深远影响。针对林父教育林语堂所采用的教育方法加以总结,同现代的一些家长的教育方式做以比较。

林父:提倡仁爱自由,要求林语堂务须终身行善;严厉与宽容并行的快乐教育方式,培养林语堂不卑不亢的高贵品质。

现代的一些家长:在现如今“拜金主义”大肆盛行的时代里,家长一门心思只顾赚钱,只关心孩子的考分以及物质需求,却忽视了孩子成长中的品德变化。教育应从孩子人性品行中抓起。人性,人的自然属性。对待孩子的品行,家长要严加对待,因为品行关系到一个人的一生。有很多人,聪明能干,但直到不惑之年都没有达到成功境界,品行不端,其他人则无法同他长期合作。在成事的三要素中,缺失人和,自然成不了事了。品行不端之人,若放在机关要位,必是祸国殃民;放在社会之中,也难免干起强盗的勾当。

在教育中,疏通好过扭曲,所以严厉与宽容要同步进行。现如今的家长中存在“极端分子”,溺爱与惩罚都非常过度,孩子在家中不是养尊处优,骄横霸道,就是整日看家长脸色行事,性格怯懦。由于心理问题而惹出祸事的青少年并不是少数,心理病患如果不能够及时愈合,则会留下后遗症。林父在林语堂十岁的时候,就送他到外乡去上学。在青少年逆反心理强烈的年龄段里,让孩子和父母保持一定的距离,比如说从高中起就开始住宿,早些融入集体中去,锻炼与别人交往及相处的能力。这个年龄段住校有很多益处:自主独立,交往朋友,承担自己的责任等。

林父:自然教育。尊重林语堂的自主选择,支持他实现自己的理想,最终从事写作方面的职业。

现代的一些家长:盲目的催熟教育。俗语:“种瓜得瓜,种豆得豆”而这些家长们却希望“种了芝麻得西瓜”。弃孩童正常发展规律予以不顾,固执己见的让自己的孩子成为传说中的“神童”。还未学会走路,就想法子让他学会奔跑;国语都说不清楚的年龄里,却幻想孩子能够说一口流利的外语。当孩子稍大一些的时候,立即让孩子在除了学习功课以外,再加上如弹钢琴、绘画、练毛笔字、拉小提琴、跳舞等项目。家长让自己的孩子在成长的年龄里接受这些不科学的教育,这种现象时下已经普及在中国的大多数家庭里。上述的那些项目充其量只能作为自由选择的业余爱好,如果想要在这上面有所成就的话,就必须具备两个前提条件:其一是具有这方面的天赋,其二是热爱。而家长不能正确意识到自己的孩子究竟是哪块料,硬将自己的意志强加在尚且年幼的孩子身上,违背孩子的本愿,从此孩子便不再是一个个体,而仅仅是一个从属品。父母醉心于对孩子的“加工塑造”,而他们并不是没有生命的石头,怎么能一板一眼的去打磨去修饰呢?父母的期望与孩子的天赋,究竟哪个更重要呢?为人父母是否真的非要孩子走一条主流价值认为对的路呢?

林语堂故居

正确地引导孩子的兴趣是一种完善的教育方式。如果孩子热爱某一项活动,那么可以说明他具备这方面的长处。由于感兴趣或是热爱,他会在这上面费心思,下功夫,在这方面予以努力,这样就更容易接近成功,而且他在这上面会获取更为实质的快乐,这样的教育系统才能形成一个良性的循环,历来在这样的教育方式下成功的人物举不胜举,林语堂是一个很好的例子。他在八岁的时候就梦想成为一名作家,最终能够走上这一条路同其父对他的支持是分不开的。如果家长过分违背孩子的意愿,把他们当作自己的“作品”,只会导致孩子性格方面畸形的发展,就如同整形后的身体器官,因为它的不自然,所以它并不能称之为真正的美好。

为人父母能做的事情就是为孩子健康正直的成长负责,而至于孩子要走的道路,还是让他自己去负责吧。

评论