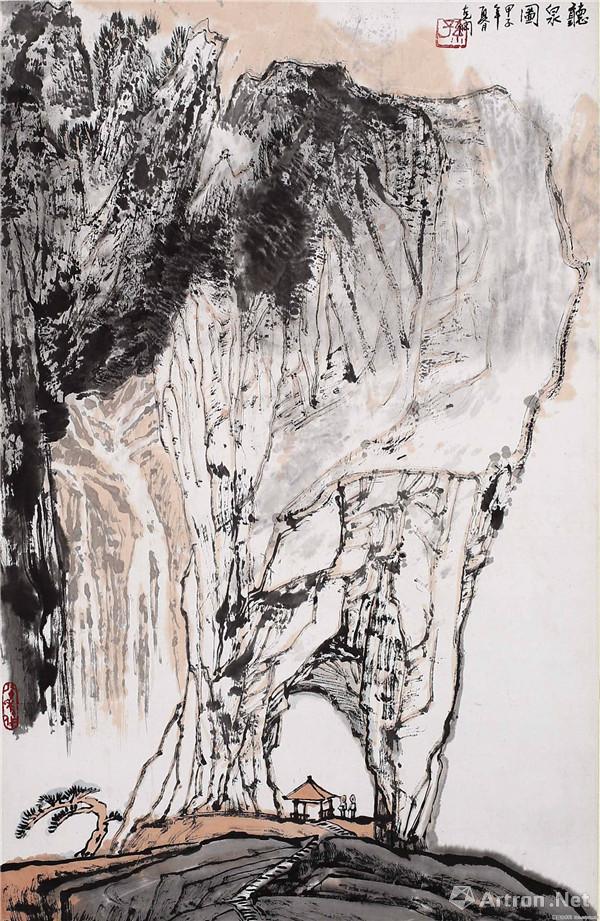

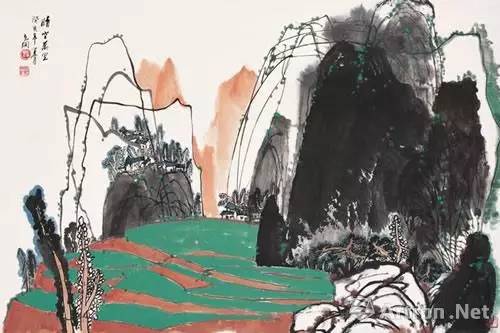

▲孙克纲 听泉图 68x44cm 甲子夏月

克纲 钤印:孙 八十年代

30年前我就认识孙克纲先生,那时同在天津工作,总是有见面的时候。他的山水作品,他的高大身材、朴素的衣着、友善的笑容和亲切的天津话,我都深有印象。“文革”后我离开天津,当面请教的机会少了。1993年我在中国美术馆看到“孙克纲画展”,非常喜欢,曾给《人民日报》写过一篇短文。转瞬又是十多年过去!不久前,孙克纲先生打电话来,说中国美术出版总社把他的作品编入“中国近现代名家画集”系列,要我写篇序文,又让他的公子孙月送来了他各时期作品的照片、出版物和有关评论。品读之余,又忆起在天津生活的日子,浮现出克纲先生的身影,真是感慨良多!

向来有各种各样的艺术家,“有名有实”的,“无名无实”的,“名过其实”的,“实过其名”的等等。一般观者(甚至评论家)的认知,大多来自对他们的宣传。在大众传播媒体高度发达的当代,“名过其实”“有名无实”的越来越多,“名实相符”“实过其名”的越来越少。但是,最终留在艺术史上的不是虚假的宣传而是真实的作品。真的艺术家守“寂寞之道”,勤于耕耘而不屑于包装炒作。年过八旬的孙克纲,只举办过一次个人画展(1993),但他的艺术成就,决不在一些声名显赫的“大师”“名家”之下。他正是一个寂寞耕耘、“实过其名”的艺术家。

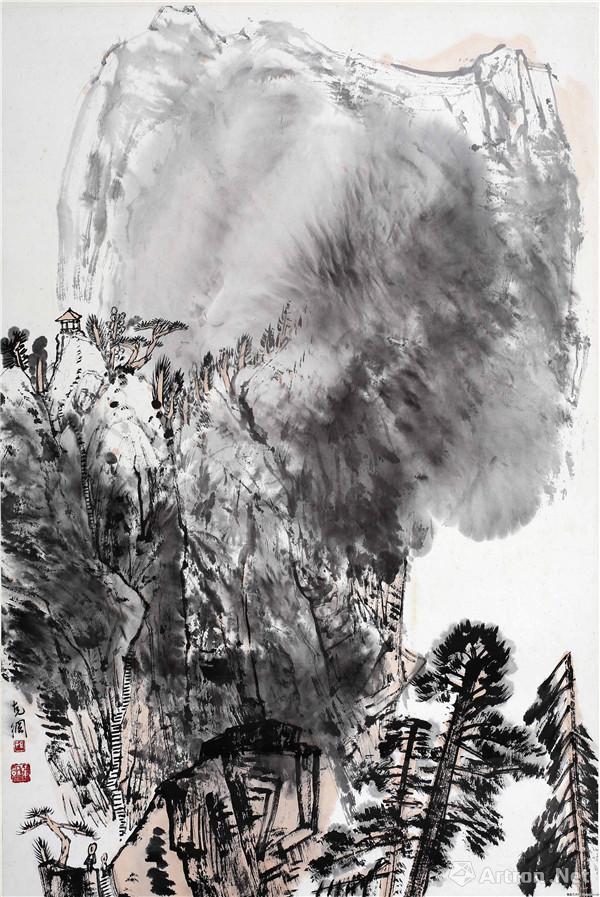

▲孙克纲 云游图 69x46cm 题识:克纲 钤印:孙克纲

▲孙克纲 晚霞 92x56cm 题识:晚霞。壬戌年初春,孙克纲写于津门。

1923年,孙克纲生于天津市的一个普通家庭。幼时读过两年私塾,继而入新式小学。15岁(1938)到一个绸缎庄学徒。大约同一时期,开始学画山水,临摹《芥子园画谱》和古代画作。19岁(1942)拜刘子久先生为师。刘子久(1891-1975年),名光城,字子久,号饮湖。1921年入中国画学研究会,在金城的指导下学习绘画。1926年金城逝世后,刘子久随金氏弟子另组“湖社”。30年代初惠均曾评论说,刘子久是“北楼先生得意弟子,花卉学赵撝叔,山水学樊会公,近复规模北宋画境,为之一变。”[1] 刘子久历任天津市立美术馆馆长,天津历史博物馆艺术部主任、天津市国画研究会主任、天津市美协副主席。他继承了金城精研古法和醉心授徒的传统,成为天津近百年最富影响的画家。孙克纲追随老师15年,临摹了大量古代名迹。对于古代传统,他抱着广收博取的态度,从“四王”、石涛到能够见到的宋元名迹,都精心临摹,但其攻取的重点,是南宗山水。笔者所见5件早年摹作,皆属南派。其中《摹北苑》和《秋山图》( 1948年)均以长披麻画山,一望更可知属董巨一派风格;《松山渔隐》(1948)构图繁复,综合小斧劈、豆瓣皴与点法,其繁密苍厚之意,颇近石谿。《抚子久法》(无款)以中淡墨渴笔画山,重墨画树,重峦叠嶂,但笔力较弱,可能是更早之作。《摹黄鹤山樵大幅》(1949)最见功力,笔墨厚重,理法精严,深得王黄鹤三昧。

30-40年代的天津山水画,以刘子久、陈少梅为主要代表,二人虽均为金城弟子,但取法与风格有别:刘子久主要是从四王上溯元四家和董巨,陈少梅则主要是从唐六如、周臣等上溯宋代马夏和李郭。孙克纲承刘子久,主要用力于研摹南派绘画。一些文章说金城和他的弟子们都画“北宗”山水,是不够确切的。北京胡佩衡、秦仲文、吴镜汀等,天津的刘子久、王颂余、孙克纲等,都不能或不能简单地归为“北宗”。20世纪山水画对于传统的继承,是以综合南北、贯穿宋元与明清为主要特征的,而每一个画家又都有各自不同的“转益多师”。我们只能根据具体的作品作具体的分析,不能简单的归类。

▲孙克纲 青城幽境

▲孙克纲 青城山色

与孙克纲年龄相似的画家(1920-1925年间出生的),除了比他小两岁的江兆申之外,极少有在山水画方面获得突出成就的。这固然有多方面的原因,但有一点不容忽视,就是山水画比人物、花鸟画要求更深厚的笔墨功力。30-40年代的美术学校大都重西画轻中国画,重写生轻临摹,学生缺乏笔墨训练,也缺乏对笔墨的正确认识,如何能培养出好的山水画家?也有例外,就是像孙克纲、江兆申这样非美术学校出身、得到过名师指点并在“师古人”上下过功夫的画家。如果要依成就选出30名20世纪出生的山水画家,其中毕业于美术学校者所占比例将是很少的。从这个意义上说,孙克纲先生也许应该庆幸他当年的选择。“师古人”的功夫使他受用一生,如孙其峰先生说的:“从孙克纲山水画后来的发展看,他的这些雄厚的传统基础,并未像有人说的那样,成为推陈出新的障碍和束缚,恰恰相反,却是他推陈出新的可靠基石。” [2]

孙克纲山水画的发展历程,可分为四个阶段:1938年至1958年为第一阶段,主要是在刘子久的指导下钻研传统;1958-1978年为第二阶段,曾先后赴河北昌黎、秦岭、太行山、黄山写生,并在师造化的同时继续研究传统,力图把师造化与师古人结合起来,创作具有鲜明时代感的新山水画。1978-1988年为第三阶段,以峨嵋、青城写生为转折,完成了他的泼墨法,创作了大量以泼墨为主要特点的作品。自1988年退休至今为第四阶段,主要在画室进行创作,进一步完善、发展了他的泼墨法,出现了“泼墨加泼彩”,笔墨也更加苍厚而浑化了。[3]

孙克纲在第二、三阶段获得了突破性的成就,以人们熟知的泼墨法和借助于这种泼墨法创造的山水新风格为标志。其特点是,有深厚的传统底蕴,没有“旧瓶新酒”式的矛盾,突出了个性,获得了现代感。在我看来,在其成功经验中,有几点极富启示性:

第一,对近现代山水画传统的学习借鉴

孙克纲在刘子久指导下对古代名迹的临摹,是全面打基础,并没有较多考虑个性与革新的需要。1956年,33岁的孙克纲到天津人民美术出版社工作,观摩了社里所藏任伯年、吴昌硕、齐白石、黄宾虹、萧谦中、张大千等的作品,并在工作中结识了傅抱石、李可染等名家,开始有意识地借鉴现当代山水画。这种借鉴就是感受它们的现代气息,借鉴它们的某些新画法。这些近现代画家虽然也与传统绘画有深刻的渊源,但毕竟有很多新的创造与发展,代表了近百年的新传统。有这个借鉴与没有这个借鉴是很不同的。那些形成了稳定风格与习惯画法的前辈画家,大多拒绝这种借鉴,于是就只能画“旧瓶新酒”式的作品。孙克纲能够较快地通过写生画出像《秦岭烟云》那样充满新意的作品,除了他对自然景色的敏感,他的创造灵性,也与这种借鉴有相当的关系。

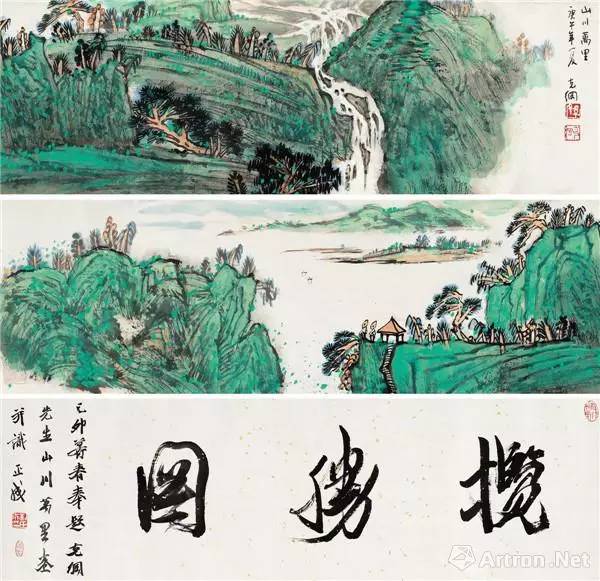

▲孙克纲 山川万里

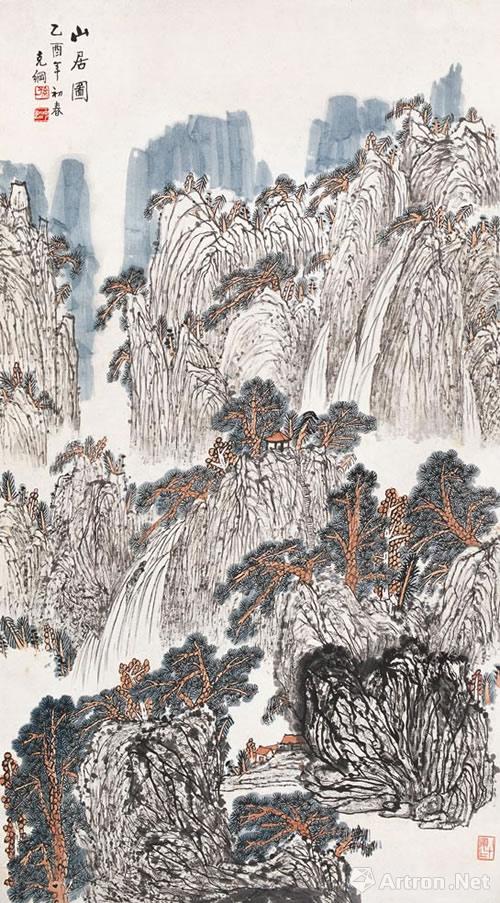

▲孙克纲 山居图 150×80cm 纸本设色 2005年

款识:山居图。乙酉年初春,克纲。

钤印:孙(朱) 克纲(白) 八十后作(朱)

第二,对墨法的强调

50-70年代,孙克纲在画法上相对重视和强调墨法。他这一时期所看重和倾心的古近山水画家如龚贤、石涛、黄宾虹、萧谦中、傅抱石、李可染等,都在墨法上有突出成就。他对这些画家的借鉴,与钟情于墨法、从墨法求新的意识有相当的关系。此外,这在某种程度上也是一种扬长避短——比较起来,孙克纲相对弱于用笔而长于用墨,从这一时期的作品如《昌黎景色》(1958年)《焦家山早晨》(1959年)《黄山虎头岩》(1961年)《山区开发》(1967年)《井岗晨曦》(1970年)等,可以看出他对墨韵墨趣、对以墨色表现山水空间和气氛的才华。在强其所弱的同时,充分强其所强,是一种聪明而有远见的艺术策略。

第三,师法造化,捕捉新鲜生动的感受

1958年后,孙克纲把重心转向师法造化,探索山水画的新面貌与个性风格。他先后到昌黎、密云、太行、秦岭、黄山、杭州等地体验写生。在这个过程中,他很强调传统方式的观察体味,有所发现就勾画大略,不像西画写生那样对景落墨。他在秦岭写生时,乘宝成线前行,到第二站便下车,步行返回第一站,在路上观察写生,然后再乘车到第三站,再下车步行回到第二站,如此一站一站观察、体验,捕捉新鲜的画画和感受。对于师造化来说,采取什么样的观察方法或写生方法也许不是最重要的,最重要的是画家能否捕捉大自然的生命,能否捕捉自己的新鲜感受。这里说的“捕捉”有两层意思,一是你是否能得到这感受,二是你能否做到这感受表现与画法风格的统一。前者需要才情,后者需要相应的表现力。“旧瓶新酒”式的作品,是风格化的画法与套式性的技术阉割了新鲜的感受,机械模拟式的写生,是以西画式的再现代替了中国画式的表现。这两类作品,在50-70年代时代是常见的。孙克纲的《秦岭烟云》(1962年)被视为转折性作品,就在于它生动有力地表现了画家的新鲜感受——把对宝成铁路的感受融入对秦岭的感受,把对建设新貌的描绘融入对壮阔自然的表现之中。即它没有单纯强调题材本身的意义,没有把政治符号式的物象生硬地塞入山水画。具体言之,它选择了一种具有现代感的构图,把传统的高远、深远结构和现代焦点透视结合为一;它同时捕捉了自然的真实和个性化感受的真实,又充分发挥了水墨的特点与表现力;它的画法风格完全是传统的,又具有鲜明的现代感。《秦岭烟云》显示了画家的才能,也预示了画家后来更大的成功。

▲孙克纲 晴空万里 68×102cm 纸本设色 1983年

款识:晴空万里。癸亥年夏月,克纲。

钤印:孙(白) 克纲画记(朱)

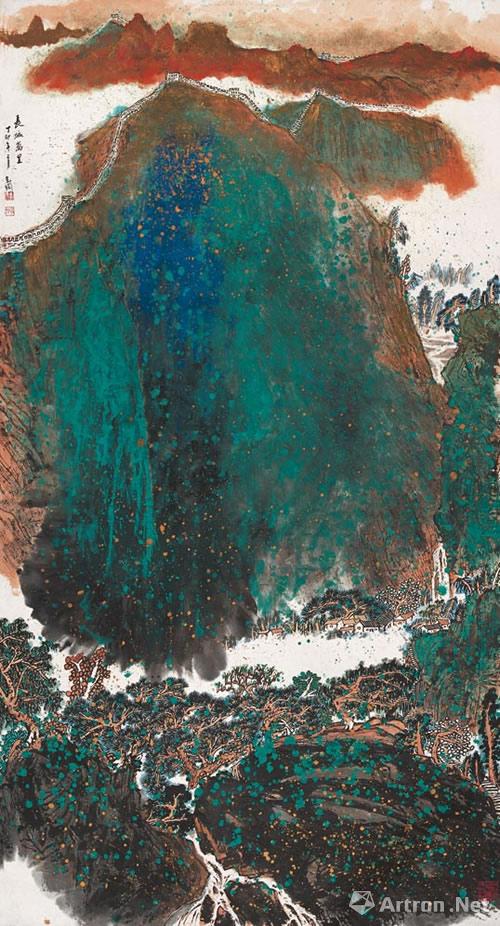

▲孙克纲 长城万里 纸本设色 1987年

款识:长城万里。丁卯年正月,克纲。

钤印:孙(白) 克纲(朱)

第四,孙氏泼墨法的创造

孙其峰说:“无论是泼墨法、积墨法以及破墨法,孙克纲都在传统的基础上作了新的探索和运用。”并特别指出其泼墨法独具特色,“不同于古人也有异于今人”。[4] 我非常赞同其峰先生的评价,并试作一释说和补充。

古代画家说的“泼墨”,大抵是指一种含水量较大的笔墨处理,它仍然是用笔画而不是抛掉笔去真“泼”。孙克纲的泼墨坚持了这一传统,所不同的,是他用大笔而不是小笔泼画,所以被孙其峰称之为“大笔泼墨法”“大片泼墨法”。凡被称作“泼墨”的作品,无论古今,都是把“泼墨”与“积墨”“破墨”以及各种笔法结合在一起的。在现代画家中,以泼墨泼彩赢得崇高声誉的首推晚年的张大千。张氏的画法,是把在碗中调好的墨汁或色彩,泼在裱于画板的纸上,然后晃动画板,使其流动成形,在其半干或已干之际,再用笔添画树木、屋舍或人物。这种画法,与张大千借鉴抽象表现主义及其“自动画法”有一定的关系,是他晚年(约60岁后)的突出创造。张大千之后,创造性地运用与发展了泼墨法的山水画家,以孙克纲为最为突出。约在80年代,张大千在海外创作的泼墨泼彩作品逐渐被介绍到大陆,孙克纲大量画泼墨山水,始于1978年的四川之行。我不知道孙克纲是否从张大千的作品受到了启示,单从作品看,二人有很大的差异。张大千的泼墨泼彩,是以泼彩为主,孙克纲的泼墨泼彩,是以泼墨为主;张大千用熟或半熟的纸泼画,孙克纲完全用生纸泼画;张大千泼后的局部描绘,笔法精细而秀逸,孙克纲泼后的描绘,笔法奔放而强悍。张大千的泼墨泼彩总是赋予作品抽象半抽象的性格,孙克纲的泼墨泼彩始终指向山或云的形象;张大千相对淡化空间的纵深感,而突出色调的关系,孙克纲重视表现空间纵深,把近景、中景和远景分得很清楚。二人都力图创造光色交织、不同一般的境界,但大千的境界晴光明灭,乍阴乍阳,寂静、浑茫而神秘,孙克纲的境界空灵清透,生动而亲切,总是可以感到烟岚拂面,山鸣谷应……。总之,他们在图像、空间、色调、光暗、笔法、意趣和境界各方面,都有很大的不同。若说他们的共同之处,那就是都有深厚的传统根基,都能含收敛于纵放,在泼画中见笔墨——尽管那收敛、纵放与笔墨也是不一样的。

我相信,这部画集的出版,将有助于各界对孙克纲艺术的理解。

2005年8月23日于红松书屋

郎 绍 君 简 介

1939年12月生于河北定州。1961年毕业于天津美术学院并留校任教。1978年入中国艺术研究院攻读硕士研究生。1981至今,供职于中国艺术研究院美术研究所,任近现代美术研究室主任。长于中国美术史与艺术评论。曾应邀到日本、美国、新加坡、台湾、香港等国家地区及国内诸多大学、艺术院校或美术馆讲学。 著有《论现代中国美术》《重建中国精英艺术》《现代中国画论集》《郎绍君美术论评》《20世纪中国画家》等。另有关于中国古代、近现代美术的论文、评论、序跋约百余万字发表。

【注释】

[1] 《 湖社月刊》上册,第306页。天津古籍书店影印合订本,1992年。

[2] 《孙克纲的山水画》,《中国美术家作品丛书·孙克纲》)第2页,人民美术出版社,1998年。

[3] 这四个分期的说法,参照了孙其峰先生《孙克纲的山水画》一文,该文把孙克纲的山水画分为三个时期。

[4] 同前引。

编辑:张丽敏

评论