作者:许文雅

他受契里柯启迪,与布勒东并肩作战,与福柯论辩哲学……他把绘画当作是一种“神奇的活动”,不断通过梦境的隐喻、词与物的相互否定、空间的错置等方式,在理性世界进行着一场疯狂的绘画冒险。

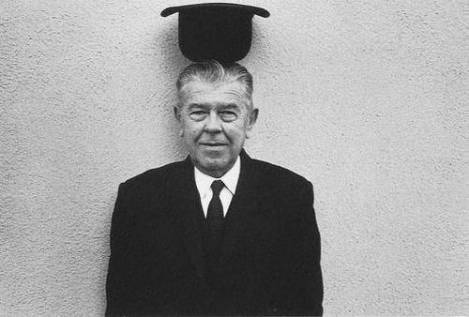

勒内·马格利特

一、从独行少年到超现实主义追随者

1898年11月21日,勒内·马格利特出生于比利时莱西纳。他是家中的长子,在母亲的支持下,开始接触艺术。1912年,也就是他14岁的时候,母亲因溺水离世。关于他母亲的死因,一直没有答案。但马格利特作为“一个死去女人的儿子”,关于母亲死亡的印象却长久地印刻在了记忆中。此后,原本就独行的马格利特变得寡言少语,性格上也渐渐表露出忧郁的特质。1913年,一个名叫乔吉特的女子出现了。她成为了马格利特一生的伴侣,见证了马格利特在超现实主义绘画道路上的魔幻实验。

乔吉特

不久,马格利特前往布鲁塞尔艺术学院学习课业。在这里,他接触到了立体派和未来派,后来在无意中受到契里柯的启迪,最终坚实地走向了超现实主义阵营。

少年时代,他与众多修习绘画的学子一样,一直在寻找一种创作风格。在一个平凡到近乎普通的下午,一本未来派画展的画册寄到了马格利特手中,正是这本画册,让他接触到了有别于学院形式的绘画流派,这也成为后来他在绘画中多次采用物体并置手法的溯源。马格利特继续着绘画实验,在1922年创作的《三个女人》身上,又发现了毕加索式的立体主义风格。

马格利特《三个女人》

在经历了对未来派和立体派的短暂实验后,马格利特在书本上偶然发现了意大利形而上画派创始人契里柯的作品《爱之歌》。画面呈现了一个偌大的广场,古希腊石膏头像与橡胶手套在空间中并置,在契里柯的荒诞组合下,营造出虚幻、诡谲的艺术效果。

契里柯《爱之歌》

契里柯拓展了马格利特的绘画视野,甚至改变了他一生的绘画走向。马格利特坦言:“这张画向我展示着凌驾绘画之上的诗的优越性。”他开始尝试用绘画来表现绘画之外的东西,探索意识与无意识的绘画创作。

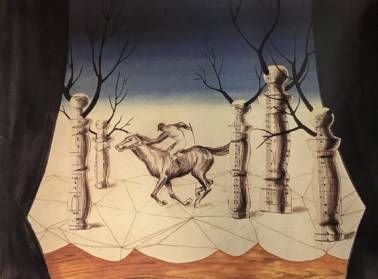

马格利特《迷失的骑师》

自1926年始,马格利特开始全职绘画。恰恰是在这一年,他人生中第一幅超现实主义作品《迷失的骑师》诞生。这幅作品采用了拼贴手法,表现了马格利特大胆、前卫的艺术理念。帷幕背后的舞台上,一根根栏柱如林木般排列开来,奔驰而来的骑师正匆忙赶向远方,帷幕表面的宁静与背后的波涛汹涌形成强烈的比照。这究竟是梦境还是现实,画面的确定与不确定性拷问着每一位观者。此后,他带着艺术家的哲思继续研究超现实主义,创作了名画《受威胁的凶手》,这幅画亦成为他一生的代表作。

马格利特《受威胁的凶手》

二、从巴黎艺术先锋到布鲁塞尔隐者

马格利特的绘画令我们清楚地认识到,艺术家已经不再满足于表现可见与所见,他们正在试图揭露隐藏在词与物背后的本质。

黑格尔说:“艺术应该也最终会走向哲学,真正的艺术家应该是哲学家。”用这句话来概括马格利特,一点也不多,一点也不少。马格利特用冷峻地目光审视表象世界,采用绘画的手段表达理性世界的哲学思考。

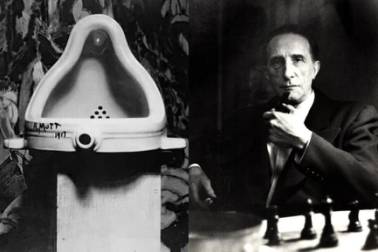

杜尚《泉》1917

艺术家源于这个时代,却又超越这个时代。1917年杜尚的小便池(艺术品《泉》)被沙龙拒绝。1927年,马格利特在布鲁塞尔举办的个展遭遇大量恶评。历史总是惊人的相似。被公众嘲笑的杜尚宣告了绘画已死,改变了整个艺术史的未来走向。被公众“驱逐”的马格利特宣告哲学侵入绘画,成为当代艺术衍生、发展的源流。

超现实主义团体合影 前排左二 布勒东

布鲁塞尔画展失败后,他决定迁居艺术中心巴黎。此时,巴黎的超现实主义运动在布勒东等人的推动下正进入全盛时期。在运动的浪潮下,马格利特加入了超现实主义团体,成为走在时代前列的艺术先锋。

然而,马格利特并未完全跟随超现实主义团体激进的步伐,依然保持着哲学家对周边事物的敏锐嗅觉,冷静地思考绘画的终极意义。在巴黎的三年,成为他人生中最有价值的三年。不仅接连创作了《看报纸的男人》(1928)、《错误的镜子》(1928)、《形象的背叛》(1929)等传世杰作,还在刊物《超现实主义革命》上发表了研究性论文《文字与图像》(1929)。

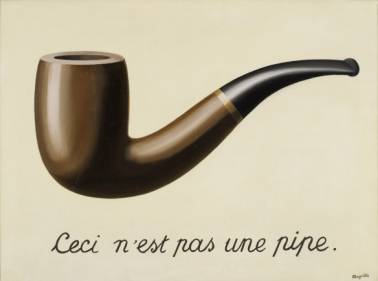

马格利特《形象的背叛》

尤其是《形象的背叛》,成为他一生最负盛名的艺术作品。马格利特在绘有一只烟斗的画中写下:“这不是一只烟斗。”法国哲学家米歇尔·福柯被马格利特设下的迷局所吸引,于1968年写下著作《这不是一只烟斗》,从图形诗的角度解读马格利特的作品,进一步呈现了图像与文字的复杂关系,为公众奉上了一场哲学和艺术之间的对话。

巴黎的喧嚣与癫狂为马格利特所厌倦,1930年他隐居布鲁塞尔,此后一直过着平静的生活。也许是巴黎这段经历使然,回到布鲁塞尔的马格利特在超现实主义绘画上的冒险越来越疯狂,迎来了另一段创作高峰。

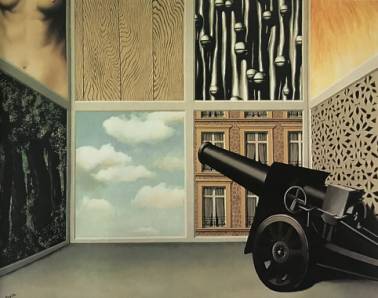

马格利特《在自由的门槛上》

三、从抽象实验的终止到享誉国际艺坛

在创作了一系列超现实主义绘画后,马格利特在20世纪40年代“模仿”起印象派和野兽派。

对于印象派等抽象艺术,他曾表示:“晚近绘画被一种普遍、愚蠢的所谓的‘抽象’、‘非具象的’或‘非制式的’所操弄的想象所置换;它建立在以表面某种程度的想象与肯定来操弄物质材料。”马格利特对抽象艺术的态度显然是悲观的。

印象派绘画 雷诺阿《大浴女》

马格利特绘画实验的转变,既意外又令人费解。倘若联系到当时的社会背景,这一切就显得顺理成章了。40年代的欧洲,是一个战火纷争、硝烟弥漫的时代。艺术家作为社会先驱,他们对环境有着更敏锐的触觉。马格利特抛弃了战前常用的暗灰色调,代之以“欢愉”的暖色调。《被禁制的宇宙》(1943)、《丰收》(1943)和《感觉的专文》(1944)是这一时期颇具代表性的作品。马格利特用一幅幅“阳光”的绘画,表达着祖国被纳粹蹂躏的愤懑。

马格利特《被禁制的宇宙》

1947年,马格利特仅仅花费两周,就创作出50余幅野兽派画作。当这位外乡人的作品在巴黎Galerie du Faubourg展出时,恶评如洪水般侵袭而来,公众和艺术评论家纷纷斥责展览的粗鄙和可耻。此前,马格利特与布勒东刚刚因超现实主义的分歧而决裂。马格利特用野兽派式的表现主义创作了众多“低劣的作品”,似乎在回应布勒东以及那些满足于高尚艺术品味的巴黎人。

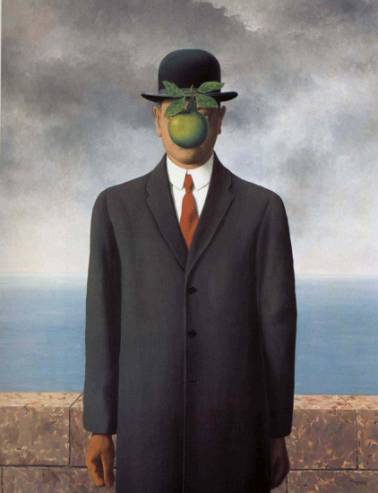

马格利特很快告别了抽象实验,继续踏上超现实主义绘画的征程。在马格利特创作生涯的后期,依然保持着杰出艺术家的水准,《黑格尔的假日》(1958)、《瑞斯勒之墓》(1961)、《人类之子》(1964)等作品,将观者引入更魔幻的哲学之境。

马格利特《人类之子》

时代无法掩盖马格利特的才华,在1965年纽约现代艺术博物馆举办的纪念性回顾展上,马格利特的国际声誉达到前所未有的高度,全球掀起了一阵阵研究马格利特的狂潮。

其实,马格利特早已疾病缠身。在生命的最后几年里,他依然坚持艺术创作,这一切加速了病情的蔓延。1967年8月15日,这位比利时艺术家的绘画冒险,到了尽头。这一天,他匆匆离世,告别了这个现实而又魔幻的世界。

本文为“文创资讯”原创独家稿件,未经授权禁止转载

评论