丰富多彩的方言

才是中国电影的强效剂

(文末有彩蛋,别错过哦~)

汉语电影世界是一个多种语言和方言同时发声的领域,而方言在电影中所体现和表达不同地方和环境下的作用要远远大于普通话的效果。

譬如,国语配音版的外国片,我想大部分的人都是宁可看原声字幕也不会去看配音版的。英文配音版的《甄嬛传》完全不是中国古代的风格,而是像是一部搞笑穿越剧,驴头不对马尾。

其实原汁原味的方言在电影中的运用才最能表达不同文化的象征。

自2006年一部票房黑马《疯狂的石头》横空出世后,火了低成本导演宁浩,更火了一个其貌不扬的黄渤。

但是,在这部电影如此火的背后,不单单是它的黑色幽默,而是全片使用的台词都是重庆方言和青岛方言。

方言在中国电影中的运用,使得这部电影更加地诙谐接地气,也体现了中国电影不一样的风采。

▲ 《疯狂的石头》剧照

其实方言电影由来已久,从上世纪六十年代的川话版《抓壮丁》到九十年代中国电影的井喷期,涌现出了许多展现地方特色的方言电影。

然而随着普通话的普及,地方方言越来越趋于被忘记的角落。

普通话虽然是各地人民交流的润滑剂,但是,方言越来越趋于大众化也有一定的弊端。

中国幅员辽阔,56个民族,但不止有56个方言,每一个地方都形成了当地独特的方言,可谓是丰富多彩。

而电影是一个文化的传承,在电影中运用方言的效果其实比普通话要精彩很多。

▲ 《疯狂的石头》剧照

方言电影是对原始生活形态和历史的还原

在陆川的《可可西里》中,方言则成为一个带有积极意味的向导。

《可可西里》展示了大量青藏地区的雄伟静默的风光,以及当地人极具特色的衣着、婚丧礼仪、饮食习惯等,可以说构建了一幅阔大的青藏地区画卷。

剧中无论是保护藏羚羊的巡山队员还是村民,还有猎杀藏羚羊的偷猎者,全部说的当地方言,尽管观众无法直接听懂。

但是这方言与风景,强化着观众对于青藏地区的认识。

这种语言安排,不仅仅是对巡山队生活、工作环境的忠实还原,也是在尽量细致地表现当地文明的淳朴美好。

巡山队员们不仅是在保护藏羚羊这一物种,而且保护着整个圣洁的青藏文化。

▲ 《可可西里》剧照

张艺谋导演的《金陵十三钗》,原著是严歌苓的同名小说。小说的来源之一则是魏特琳女士的日记。历史文化题材的电影是一个需要在改编上还原和忠实于原著的产物。

影片中,十三个妓女和十三个小女孩从一开始互相厌恶,到为了救女孩们而放弃自己的性命。让和平年代大多数人都看不起的妓女,完成了对道德的最高诠释。

▲ 《金陵十三钗》剧照

影片中的南京方言也让这部电影更加地突出、真实。也许商女是知道亡国恨的,只是她们在唱《后庭花》的时候,心在滴血,却没有人能够看见。

这部影片中的江淮方言与当时的南京大屠杀历史背景相得益彰,更加地突出了那段黑暗历史给南京人乃至国人带来的痛苦。

▲ 《金陵十三钗》剧照

贾樟柯早期的电影语言其实全部都是用他的家乡——山西话来拍摄的,贾樟柯作为一个纪实类导演,在迎合中国电影观众的口味上,还是处于小众阶段。

他的电影大都很深沉,里面的山西方言非常接地气,但是却让人感觉非常地低沉和压抑,所以他的电影作为非商业片,上映票房一直都很惨淡。但同时他却把自家的山西方言推上了更高的平台。

▲ 《小武》剧照

贾樟柯的电影充满了贫下阶层的味道,从《小武》到《山河故人》,灵感全部来自他的家乡山西汾阳。

中国地方语言的特色被贾樟柯运用得恰到好处,他的电影逐渐成为了国际电影奖项的宠儿。

一部运用四川方言的纪实类电影《三峡好人》,让他一举斩获威尼斯电影节金狮奖。

▲ 《三峡好人》剧照

方言电影是对地方文化特色的张扬

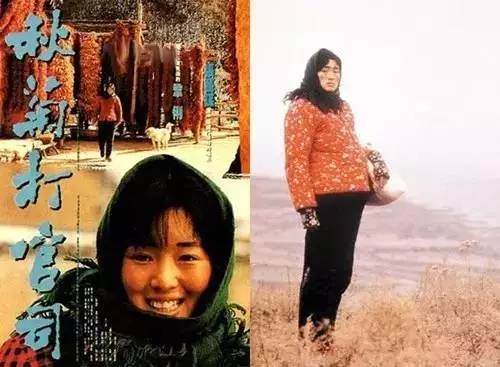

张艺谋的《秋菊打官司》中,为了呈现出原汁原味的乡土气息,电影中大量运用了群众演员。

剧中专业演员也全部是一口陕西口音,与整个大环境完美地融合在了一起。

陕西方言与剧中陕西特有的乡村风景结合,为观众塑造出了一个典型的重人情社会。

值得一提的是,包括村里人所信赖的派出所警察,也全部用浓重的陕西口音说话。

▲ 《秋菊打官司》剧照

对于村长等人来说,这些警察就无疑是政府权威的代言人。而实际上警察们也出于息事宁人的态度,依然按民间的秩序来处理秋菊的问题。

结果导致了秋菊不服,一层一层地向上“要说法”。

警察们的口音与秋菊等人口音的一致,代表了当地人情社会架构的庞大,以及现代法律走入基层的困难。

第70届戛纳国际电影节中,全片采用我国常州市方言的《小城二月》获得短片最高奖项“金棕榈”奖。

这是继陈凯歌的电影《霸王别姬》后,中国第一次以短片问鼎,全片15分钟,对话都是常州方言,取景常州,是一部原汁原味的常州电影。

短短的影片,我们不仅看出了常州的地方特色,也让方言电影更加地深入人心。

方言电影是对特殊幽默的挖掘

杨亚洲执导、冯巩主演的《没事偷着乐》一片,为了体现喜剧效果,突出张大民“贫嘴”的特征,而将故事的发生地由北京改成了天津。

此外,张大民为化解生活矛盾的插科打浑极为幽默,使那种小市民身处贫寒而依然能保持自嘲、乐观态度的生活精神深入人心。

比如,电影中李云芳因为男朋友出国与其分手而绝食,在家里谁也劝不了的情况下,一直暗恋云芳的张大民端着面条上楼,见到云芳将有龙凤呈祥图案的被面当成盖头蒙在脸上。

于是就哄她道:

“说你是变戏法的,你不会变鱼缸:说你是济公吧,你身上还没那么脏;说你是佐罗,你手里还没有枪。你怎么不说话呢?想学谁?人家小偷不说话,人家那是工作需要……”

这些个比喻化解了对方因为失恋而产生的失落感,并且排比押韵,给语言增色不少。

这样一来,云芳不仅感受到了对方的关心,也意识到对方是一个能够苦中作乐、值得托付的人。

▲ 《没事偷着乐》剧照

而一旦改成普通话,“缸”、“脏”和“枪”全部变为阴平调,其语气就被削弱了。

由姜文,瞿颖主演的《有话好好说》中,一群人拿着喇叭大喊:“安红,额想你”,让电影的笑点达到了顶峰。

这部电影的拍摄手法及色彩的凌乱,使其成为了一个活脱脱的黑色幽默电影。

记得第一次看这部电影的时候,除了感觉眼前一片混乱,故事设置也奇葩外,方言的对话形式却也让人耳目一新、捧腹大笑。

▲ 《有话好好说》剧照

青年赵小帅为了追求安红,近似于疯狂和偏执,雇用收破烂的喇叭对着安红的楼房每天顶着大太阳念情诗。

如果说用普通话来表演这个场景,喜剧效果就不可能有这么大了,一定是一副玛丽苏男主的痴情戏码,而绝不会有如此诙谐的效果。

方言是当地文化的传承及当地人文发展的象征

几乎每一部方言电影都会留下几句流行话:

《疯狂的石头》中,广东话“我顶你个肺”;

《杀生》中,四川话“我日你仙人板板”;

《唐山大地震》中,河南话“中”;

北京话,“丫的”、“孙子”,上海话“侬”;

东北话,“你瞅啥”;四川话“龟孙子”。

五花八门的方言也让人们了解到各地的文化,从语言的侧面展现了中国人发达的形象思维。

记得在苏州的公交车上,报站的声音是第一遍用普通话,第二遍用苏州话。苏州人们对待地方方言的态度可想而知。

只是在当今这个社会,会讲方言的人慢慢地越来越少,都是一些老年人,年龄较小的孩子越来越不会讲方言,全部满口都是普通话。

诚然,普通话确实有它的优越性,但是方言却是每一个地方流传很久的文化。

在碰撞乃至融合的基础之上,立足于语言本体,可以发现方言在电影中,以抑扬顿挫的韵律改变了普通话相对呆板的表现形式。

俗语是方言地区人们长期劳作而总结出来的智慧性语言。

从方言中我们可以分析到西北人的大气,上海人的精明,广东人的奔波,四川人的闲适,它是我们深入了解地域文化的窗口。

每一个方言的讲述者都是一个特定阶级的代言人,代表一个特定的社会经济发展阶段,体现了一个现代化阶级的水平。

口音的丰富多样,其实在一定程度上构成了一个泛中文世界。而世界,或者说天下,不会是一个只讲一种通用语的独白世界,而该是一个融合多种文化的集合。

电影里方言的独特性,也是让中国文化能有一个深远的传承和保留。

- END -

评论