各位茶边求的粉丝们,又到每周一的舍爷“陶瓷讲堂”时间了。今天我们来聊聊一件让东瀛扶桑人士魂牵梦萦的神器——油滴盏。

提起中国古代陶瓷的“油滴”品种,相信很多人早已不陌生。油滴釉属于黑釉范畴,因釉层表面分布着大小不等的圆珠状或卵状斑点,好似油滴漂浮在水中的效果,所以人们形象的称其为“油滴”釉。

对唐宋文化拜服得五体投地的日本人,对于油滴盏的爱慕之情犹如滔滔江水连绵不绝。去年9月15日,佳士得在纽约亚洲艺术周拍卖出了一只日本临宇山人珍藏的“油滴天目”南宋建盏,含佣金价1170.3万美元,以当日汇率折合近8000万人民币!

拍出天价的南宋“油滴天目”建盏

这只流传了800年,如今拍出了天价的南宋“油滴天目”曾经是日本望族黑田家的藏品,之后为日本著名藏家安宅英一所得,最后才是被关东宋瓷收藏大家临宇山人纳入囊中。

日本人对建盏的分级,以曜变为最,次之就是油滴,再次则是兔毫。成书于十六世纪前期日本室町幕府时代(对应中国明代)的著名论著《君台观左右帐记》(又名《御饰记》),曾明确记载:曜变为世上罕见之物,值万匹绢;而油滴为第二重宝,值五千匹绢;兔毫盏值三千匹绢。

由此可见,在古代日本,如此贵重的油滴盏只能是贵族大名将军等顶层人物才能把玩。

如今在日本,油滴盏依旧是国宝一般的存在。在大阪市立东洋陶瓷美术馆中藏有一件镰仓时代(对应中国南宋、元代)传入的油滴盏,曾被丰臣秀吉的养子丰臣秀次收藏,其后也都是在名家手中流转,最后藏于大阪市立东洋陶瓷美术馆,被视为镇馆之宝之一。

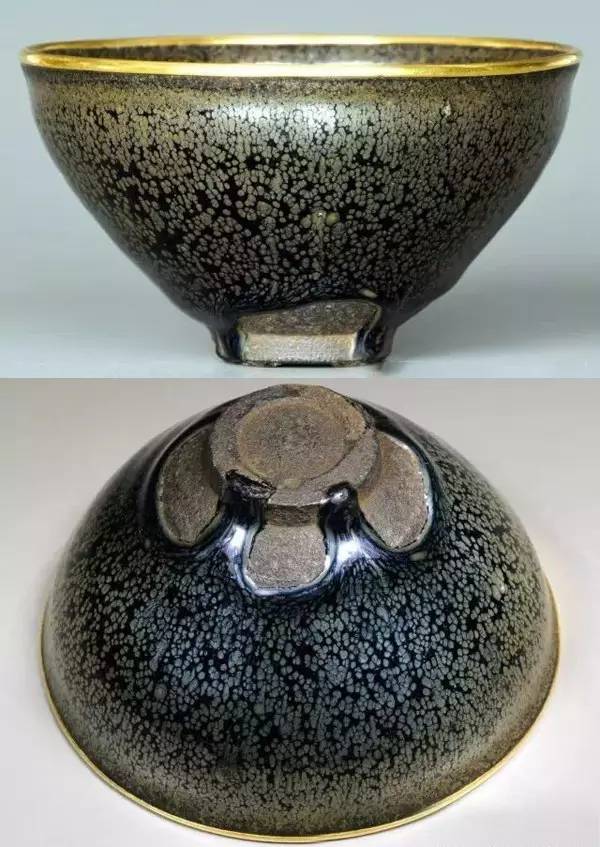

大阪市立东洋陶瓷美术馆藏油滴盏

而现藏于九州国立博物馆的另一件油滴天目盏则被视为大阪美术馆的合璧之作,束口、盏口扣金,釉色黑沉,挂釉垂至圈足底,露胎较少。

九州国立博物馆藏油滴盏

烧制油滴釉瓷器的窑口很多,通常所指建窑、定窑、鹤壁窑、禹县窑、淄博窑、以及怀仁、平阳等山西窑口。其中,建窑所谓“油滴天目瓷”其实是日本学术界的叫法,而中国古代称之为“鹧鸪斑”,因为她形似鹧鸪鸟羽毛上的斑点。

鹧鸪鸟、建窑鹧鸪斑盏

其实,上述诸多北方窑口生产的油滴釉品种,可以确切的称为“油滴”釉瓷器,这不单单是形态上的近似,和建窑“鹧鸪斑”品种相比,在形成机理上确实也存在明显差异。下面舍爷将从三个方面对比,说明两者的差别:

烧成温度不同

北方油滴釉在窑温达到1240°C时便可烧成,建窑鹧鸪斑釉须达到1300°C才可烧成。

形成机理不同

北方油滴简单来说是由气泡生成的。当窑温达到1200度以上时,釉层中的三氧化二铁开始分解,形成一个个小气泡,并随着烧制过程的持续,气泡越来越多,最后无数小气泡又聚集成了大气泡。

当大气泡冲出釉层阻力时,气泡开始破裂,形成一个个大小不等的凹坑。随着烧制过程的再次持续,凹坑被周围的釉层填平,在窑温逐渐下降的过程中,气泡周围聚集的铁氧化物开始析出晶体,油滴最终形成。

元 平阳窑油滴直口碗(局部)

这种直口碗是平阳窑的特色品种,从碗口沿下方可清晰的看到气泡破裂后留下的凹坑,由于窑温过高,凹坑处未被釉层填平。

建窑油滴从根本上讲,釉的粘稠度较北方油滴小的多,因此当窑温达到1300°C时,釉层中的三氧化二铁产生的气泡会直接漂浮在釉面上,铁的氧化物也浮在釉层表面,形成一个个大小不同的液相小滴。

随着烧制过程的持续,这些液相小滴又三五成群的聚集在一起,形成较大的滴液,但这些液相小滴并非融合在一起,而是像水中的浮萍一样,一片挨着一片,这就是建窑“鹧鸪斑”纹的显著特征(“油滴”中有细小的勾缝)。随后在窑温下降的过程中,铁的氧化物析出晶体,便形成了绚丽的“鹧鸪斑”。

了如三舍藏 宋建窑“鹧鸪斑”大碗标本

从斑纹放大效果图来看,液相滴液中明显存在沟壑状纹理,这种特征是建窑鹧鸪斑和北方油滴的显著区别。

外观不同

由于形成机理不同,外观显然各有特色,北方油滴形似圆珠,或为边缘呈不规则的斑点状,大小不等,分布较为均匀。建窑鹧鸪斑类似卵状,分布不甚规律,时常在同一件器物上分布有疏有密,并且滴液中时常出现勾缝,这一点为北方油滴所不见。

北方油滴常见效果图

日本根津美术馆藏 宋建窑鹧鸪斑盏

从盏外壁可清楚的看到,鹧鸪斑纹分布不均,右侧明显较左侧稀疏。

纵观我国古代油滴釉瓷器,大致出现在唐代的河南鹤壁窑、山东淄博窑;宋代开始流行,包括磁州窑、浑源窑、平阳窑、禹县窑、当阳峪窑等等相继投入生产;金代时达到顶峰,在山西、河南、山东、河北等省份的诸多窑口都有烧造;元明时期在平阳窑、怀仁窑、淄博窑等地仍有烧制。从近年来的考古挖掘和传世品中都可得到印证。可见北方油滴先于建窑鹧鸪斑而诞生,并且持续时间更长,一直延续至明代以后。

了如三舍藏 磁州窑黑釉红油滴盏

了如三舍藏 淄博窑黑釉油滴盏

在宋代,由于盛行饮茶、斗茶之风,黑釉盏可以明显衬托茶汤击拂和斗茶时漂浮在汤液上的乳白泡沫而成为最佳选择。

“斗茶”也是宋人的一大创造,在这一洼小小的茶盏中也能分出胜负。蔡襄在茶录中说:“汤上盏四分则止,视其面色鲜白、着盏无水痕者为绝佳。建安斗试以水痕先者为负,耐久者为胜。”

建窑鹧鸪斑盏凭借质量上乘的胎、釉,以及成品率极低的“油滴”效果而名冠群雄。因此,当时山西的怀仁窑、平阳窑等窑口模仿建盏样式而特意生产出黑釉油滴盏,并在金代达到顶峰。

金 怀仁窑黑釉油滴盏

宋金时期的怀仁窑、平阳窑油滴盏,通常在外底处涂抹黑褐色护胎汁,这种做法被认为是模仿建窑的铁胎效果,也成为山西油滴盏的特色。

同时,还有一种自成风格的北方油滴产品,胎、釉的处理方式明显不同于山西油滴,器外壁施满釉,底足足心亦施釉,唯有足端露胎,这种油滴盏据说出自河南北部窑口。此外,还有山东淄博窑,盏下腹部不施釉,也不涂护胎汁,露出白色胎体。

豫北窑口黑釉油滴盏标本

元代以后,建窑和北方部分窑口因战乱,或资源匮乏、销路不畅等原因相继停止烧造,销声匿迹。北方仍有怀仁窑等窑口继续烧制油滴釉器物,但通常不以碗、盏的种类出现,代之以罐、瓶、瓮、烛台等拙器。

了如三舍藏 元-山西窑黑釉油滴双系罐

缸胎,唇口、短颈、鼓腹,颈部两侧对称置双系,通体施黑褐色釉,局部积釉处呈红褐色点状油滴斑。

油滴处局部放大效果图

油滴的效果也呈现衰落趋势,极少见宋金时代那种发色鲜亮,形态饱满的油滴斑点,通常为细密的圆点,形如珍珠一般。另外一个显著区别在于,很多器物的油滴只在釉面的局部出现,并且黑釉油滴器物减少,多以黑褐釉或褐色釉为底色。装饰风格上,还见有在瓶、罐等器物腹部饰以剪纸贴花图案者。

了如三舍藏 明 怀仁窑褐釉油滴剪纸贴花瓶

缸胎,喇叭口、细颈、腹部作橄榄状,颈部对称贴塑耳形衔环装饰,施褐色釉,施釉近底足,釉面满布大小不等的红褐色油滴。腹部采用剪纸贴花技法饰以四组叶形纹饰。

由于建窑鹧鸪斑盏在宋代时就被视作珍贵玩物,如今,更是名扬海外,在国际各大拍场总少不了她的身影,俨然成为收藏界争相追捧的对象。

但相比之下,仍处于认知阶段的北方油滴瓷,也渐渐成为收藏和投资的新风向,这一点已经在近几年的拍场上初现端倪。

宋-金 磁州窑黑釉油滴盏

香港苏富比2015春拍,成交价171万人民币

宋-金 黑釉油滴盏

香港苏富比2017春拍,成交价66.8万人民币

金 山西窑黑釉油滴大腕

嘉德香港2014春拍,成交价41.3万人民币

北方油滴瓷虽然从胎、釉的质量上看,从烧成难度上讲,或存世的稀有程度等方面来分析,较建窑鹧鸪斑逊色一些,但她仍具备鲜明的艺术特色和深厚的文化底蕴。

相信随着未来研究的深入,认知度的提高,收藏意识的转变,北方油滴瓷终究会释放她那千古流传下来的价值魅力。

文字为茶边求原创,部分图片来自网络。

评论