6月16日,A股上市公司“龙生股份”变更名称为“光启技术”,经营范围、实控人均发生相应变化,由一家汽车座椅功能件制造商转型为以超材料智能结构及装备为核心业务的尖端科技创新型公司,成为A股上的“超材料第一股”。

超材料,曾被美国《科学》杂志评为21世纪第一个十年中人类最重大的10项科技突破之一,在航空航天、军工、无线互联、生物医疗和智能结构件等领域有着广泛的应用场景。而新材料也是我国“十三五”七大战略新兴产业之一,作为源头的新材料产业将是中国由工业大国向工业强国转型的驱动力。

图:超材料

龙生股份是如何以一次定增就实现“卖壳”+“转型”的双重任务?

全新的技术,超前的募投项目,“从无到有”的资产,如何通过监管审核实现证券化?

超材料的应用范围、营收情况、产业未来究竟如何?

超材料是什么?

上市公司龙生股份在2014年12月30日停牌,在2015年3月25日公布定增预案,向光启合众拟设立的达孜映邦、光启空间技术、达孜鹏欣资源、岩山上海拟设立的有限合伙企业等十名特定投资者,以7.15元/股非公开发行A股股票,合计募集资金不超过72亿元。

2017年2月10日,龙生股份发布《非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》、《关于公司控股股东和实际控制人发生变更的提示性公告》。历时2年,本次非公开新增发的股份于2月13日在深交所正式上市后,公司实际控制人变更为光启集团总裁刘若鹏。本次非公开发行股票募集的68.94亿元将主要用于超材料智能结构及装备产业化项目。

1.1

龙生股份:传统汽车零部件厂商

龙生股份主要从事汽车座椅功能件的研发生产业务,由于我国汽车工业规模以上企业的总家数已超过1.37万家。市场需求增长减缓以及行业竞争日益激烈压缩了传统汽车工业企业利润空间。

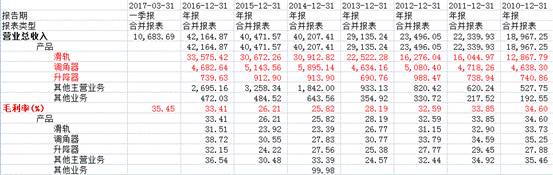

图:2010年-2016年龙生股份业务、营收、毛利率情况

龙生股份的产品销售毛利率由2010年的34.60%降至2014年的25.82%,销售净利率由 21.92%降至 9.73%,在2014年停牌筹划重组时,公司总资产为6.36 亿元,营业收入4.02 亿元,净利润为0.39 亿元,市值仅为21亿元。

1.2

光启集团:国内超材料行业龙头

光启研究院创始人、院长,光启集团的实控人,系刘若鹏博士,国家高技术研究发展计划(863 计划)新材料领域主题专家组专家。刘若鹏在推动超材料创新技术的产业化方面,开创性的开发了 Meta-RF 电磁调制、智能光子等一系列革命性的创新技术,所从事的业务领域和研究范围涵盖了尖端装备、新型空间、智慧园区三大领域。

那么,什么是超材料?

超材料是通过在材料关键物理尺度上的结构有序设计,突破某些表观自然规律的限制,获得超出自然界原有普通物理特性的超常材料的技术。其一方面给予了材料超出普通物理性能的超常特性,如小型、轻量、高强度等传统物理性能以及可对电磁波、声波、力和其他信息源进行调节的特殊性能,另一方面也提升了材料微观层面结构搭建的技术水平,如在纳米级别或原子级别层面对材料进行系统构建。

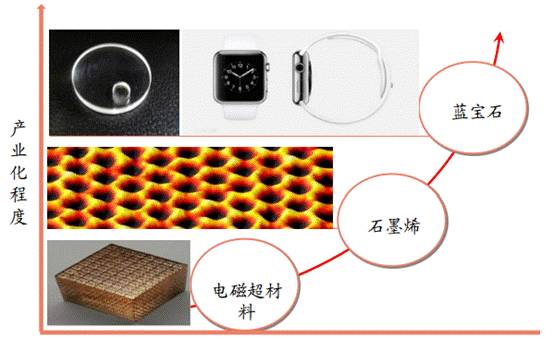

常见的超材料有三种:蓝宝石、石墨烯和电磁超材料。

蓝宝石是对普通的宝石进行提纯处理,通过高温重塑蓝宝石的浸提结构而呈现的净铝氧化物,它具有硬度高、不易沾染指纹,进而减少误判等优点,目前主要应用在智能终端的电子屏幕上,比如苹果的 iPhone、iWatch.等。

石墨烯是目前世界上已知最薄、最坚硬的纳米材料。因其电阻率极低,电子迁移的速度极快,因此为来可发展为更薄、导电速度更快的新一代电子元件或晶体管,也适合用来制造透明触控屏幕、光板、电池。

而电磁超材料,就是狭义上的超材料。电磁超材料是将人造单元结构以特定方式排列形成的具有特殊电磁特性的人工结构材料,它具有超越自然界材料电磁响应极限的特性;通过设计不同的结构单元,原则上能够实现几乎任意的电池参数。

图:三种常见超材料的产业化程度

超材料与智能结构的融合(亦可称超材料智能结构)可显著拓展智能结构感知、探测的环境刺激类别和范围,从而极大丰富“智能+”应用的内涵和外延,如实现传统材料智能结构所不能达到的高速数据传输、自主电磁波控制、高效率热电转化等。

目前,光启超材料主要应用于尖端装备制造,如红外隐身衣、房结冰板块、机翼健康检测等。

图:光启科技的超材料应用领域

一个定增实现“卖壳”+“转型”, 超材料第一股登陆A股

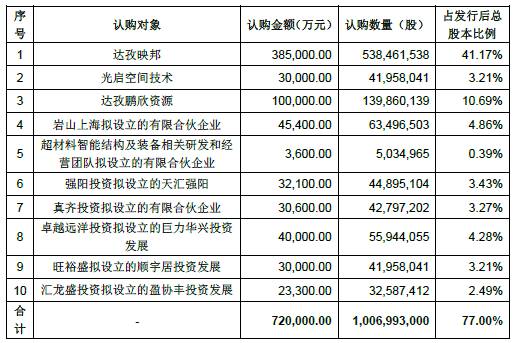

龙生股份于2015年3月发布非公开发行A股股票预案,向光启合众拟设立的达孜映邦、光启空间技术、达孜鹏欣资源、岩山上海拟设立的有限合伙企业、超材料智能结构及装备相关研发和经营团队拟设立的有限合伙企业等特定投资者,以7.13元/股非公开发行A股股票,最终合计募集资金68.94亿元。

所募资金在扣除发行费用后将全部用于投资超材料智能结构及装备产业化项目、超材料智能结构及装备研发中心建设项目。

图:募投项目与投入(最终为募集资金为68.94亿元)

与此同时,根据方案,本次定增也将导致公司控制权发生变更。原本俞龙生、郑玉英合计持有龙生股份43.53%的股权,为控股股东及实控人。

而在本次发行完成后,达孜映邦将持有本公司 41.17%的股权,成为公司的控股股东。同时,与达孜映邦同为刘若鹏博士控制的光启空间技术将以30,000万元参与本次非公开发行,本次发行完成后,光启空间技术将持有本公司 3.21%的股权。本次发行完成后,刘若鹏博士控制的达孜映邦和光启空间技术将合计持有本公司 44.38%的股权,刘若鹏成为公司新的实际控制人。

图:定增认购对象、金额(后来公司与真齐国际投资、真齐嘉盛签署了终止协议)

“超材料”的前瞻性、定增方案涉及实控人变更等问题,引来监管的关注。

2015年7月,证监会发来《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》,问询方案中的定价、募投项目是否存在“借壳上市”、募投项目的必要性等问题。

2015年9月18日,公司将反馈意见的回复报送至中国证监会。不过,之后又于2015年12月2日向证监会报送了《关于中止审查浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》。

最后,在2016年2月5日再度报送《浙江龙生汽车部件股份有限公司关于非公开发行股票申请文件补充反馈意见》,详细解释:

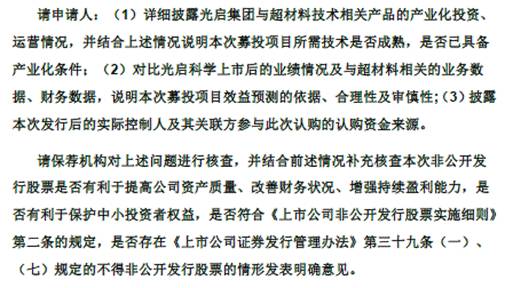

(1)光启集团与超材料技术相关产品的产业化投资、运营情况,并结合上述情况说明本次募投项目所需技术是否成熟,是否已具备产业化条件;

(2)对比光启科学上市后的业绩情况及与超材料相关的业务数据、财务数据,说明本次募投项目效益预测的依据、合理性及审慎性;

(3)披露本次发行后的实际控制人及其关联方参与此次认购的认购资金来源。

图:《浙江龙生汽车部件股份有限公司关于非公开发行股票申请文件补充反馈意见》

最终,凭借光启集团、光启研究院的雄厚科技人才、众多前沿研究成果以及大批专利所提供的“背书”,方案获得了监管的认可。

点评:高新技术“从无到有”,如何证券化?

龙生股份变身光启技术,有三大看点:(1)本次的募投项目并不包括新实控人的资产;(2)募投项目本身就需要“资产从无到有”;(3)将高新技术专利实现产业化创造利润的过程存在较大的不确定性。

根据2016年2月公布的《浙江龙生汽车部件股份有限公司关于非公开发行股票申请文件补充反馈意见》:

目前超材料智能结构及装备处于基础技术研发迭代和样品测试、优化阶段,刘若鹏博士及其下属单位尚未对其进行过产业化投资和运营。因此,刘若鹏博士及其下属单位在本次发行前并未拥有超材料智能结构及装备产业化业务资产,计划通过本次发行募集资金以本公司全资子公司新栋梁科技作为超材料智能结构及装备业务的投资和经营主体。

除了不涉及实质资产注入外,本次刘若鹏获得上市公司控制权的资金来源也大多来源于借款。达孜映邦和光启空间技术分别认购38.5亿元和3亿元,2015年4月达孜映邦和中国建设银行深圳福田支行、浦发银行深圳分行签署的借款意向协议,上述借款人分别意向性承诺向达孜映邦就龙生股份非公开发行项目提供55亿元、29亿元的融资安排,总计84亿元(远超认购资金)。

但这并不能遮盖超材料的光芒和未来。

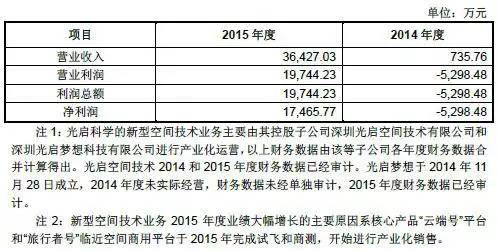

光启集团在尖端装备、新型空间、智慧园区三大领域均取得了业绩的高速增长:负责尖端装备业务的“光启尖端”,从2013年的682万元营收、130万元净利润,增长到2015年的8485万元营收、5237万元净利润;负责新型空间技术业务的“光启科学”,从2014年的736万元营收、-5298万元净利润,增长到2015年的36427万元营收、17466万元净利润;负责智慧园区解决方案业务的“光启创新”+“光启智慧”+“光启智能光子”,从2013年的1884万元营收、325万元净利润,增长到2015年的5913万元营收、980万元净利润。

图:光启尖端装备业务的营收、净利润大幅增长

图:光启新型空间技术业务营收、净利润大幅增长

图:光启智慧园区解决方案业务营收、净利润大幅增长

可以说,方案的最终过会,说明了监管对于企业内生式增长(而非通过外延式并购获得增长)的关注,以及对高新技术“证券化”的认可。而光启集团三大业务的业绩迅速增长也说明超材料在智能时代的重大影响与广阔产业前景。

免责声明:本文根据公开资料撰写,华领观察无法保证公开资料的真实性。本文不构成任何投资建议。

评论