1、

木心先生曾在《云雀叫了一整天》中提到:“玩物丧志,其志小,志大者玩物养志。”

前不久杭州一名13岁的学生因为玩《王者荣耀》被父亲教训后从四楼跳下的事情。这一跳,也引发网友激烈讨论。不少报道将《王者荣耀》批判为精神鸦片,这个观点略显偏激了。

把自身控制力差归咎于外物,其实是一种引导上的缺失。一个人内心不做出真正的改变,永远只会被牵着鼻子走,这时候就不要怪游戏太迷人。

控制力差的人,做什么都控制力差,只不过他们刚好遭遇了《王者荣耀》。

要知道,过去没有琳琅满目的手游可玩,但那时的人们,过得比我们丰盛得多。

2、

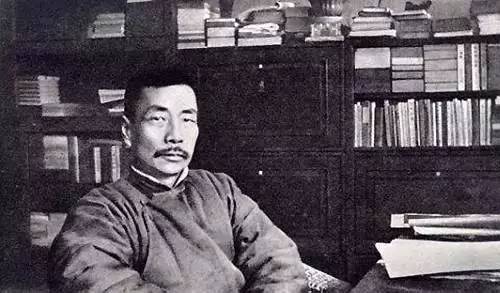

印象中,鲁迅是一位整天板着脸“横眉冷对千夫指”的人。然而,就是这么一位严肃的人,却是那个时代最会“玩物”的人之一。

43岁的鲁迅看了人生中的第一部电影,从此就一看不可收拾。1934年,他看了34部电影,平均下来,差不多一个月三场。在那个时代,这个看电影的频率,简直能称为看电影狂魔。

除此之外他早先养金鱼,后来又特别喜欢养壁虎。章衣萍在《枕上随笔》中记载:“他把壁虎放到一个小盒子里,天天拿东西去喂,喜欢得不得了。”

他还喜欢给自己设计衣服。早在1911年,鲁迅就给自己设计了一件大衣,样式简单、还带暗扣,又酷又新潮。

用我们今天的眼光看来,鲁迅简直是“玩物到家”啊!

但即便是花费大把时间来“玩物”,鲁迅还是会控制自己,把自己的本职工作做到最好。

就如他自己曾说,生命是以时间为单位的,浪费别人的时间等于谋财害命浪费自己的时间,等于慢性自杀。

3、

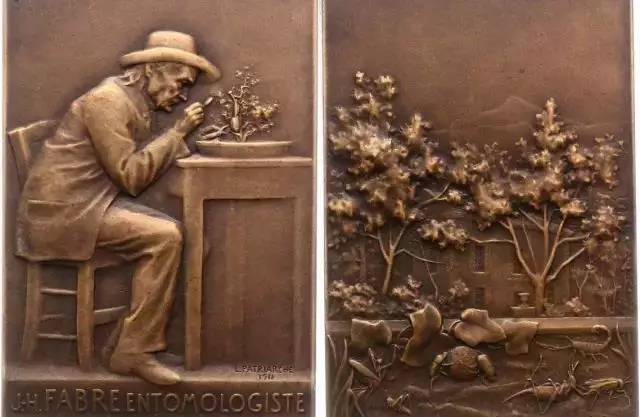

小时候大家应该都看过一本书,叫做《昆虫记》,作者是法国昆虫学家法布尔。这是一个典型的将“玩物”玩成了志向的例子。

法布尔从小就喜欢观察草地上的昆虫,有时候可以一动不动地蹲在草地上观察连续好几个小时,很多大人都觉得他是个“奇怪的孩子”。

从学校毕业以后,法布尔成了一名中学教师。但比起老师这份工作,他更喜欢做的还是观察各种昆虫。他甚至还经常带领、指导学生去观察与研究昆虫。

56岁的时候,法布尔搬到了一个叫塞西尼翁村的地方。在那里他买下了一栋意大利风格的房子和一公顷的荒地。虽然这片荒地满是石砾与野草,但是一直以来盘踞在法布尔心中“拥有一片自己的小天地观察昆虫”的心愿总算是达成了。

这一年,《昆虫记》首册出版。接着法布尔以大约每3年1册的进度,完成了全部10册的写作。

法布尔对昆虫的描述,既充满童心又富有诗意和幽默感。在他的笔下,松树金龟子是“暑天暮色中的点缀,是镶在夏至天幕上的漂亮首饰”;萤火虫是“从明亮的圆月上游离出来的光点”;犀粪蜣在他眼里是“忘我劳动……坚持在地下劳作,为了家庭的未来而鞠躬尽瘁”......

因而法国著名作家雨果,盛赞他为“昆虫世界的荷马”。

法布尔在“玩物”中发现了乐趣,将“玩物”玩成了一项事业,并在其中找到了人生的意义。

4、

要说“玩物”,还不能不提汪曾祺。

贪吃使汪老流连于天下所有美食。相信大部分人对汪老的第一印象都来自于,初中课本里的那篇《端午的鸭蛋》,“能滋出油来的红彤彤的高邮鸭蛋.......”

湖南的腊肉,江南的马兰头......不管是故乡的野菜,还是他乡的菜肴,都成了汪老笔下的家长里短。

汪老还贪喝,喝起酒来,从不会一口一口抿,而是痛饮,一喝一大口。有一次汪老失恋,两天两夜躺在床上不吃不喝。后来一听闻有人要请他喝酒,他就立马坐起来。

汪老的女儿后来回忆说,“妈妈高兴的时候,管爸叫‘酒仙’,不高兴的时候,又变成了‘酒鬼’。”

他还爱草木,爱做菜,爱画画……你说还有比汪曾祺这可爱的老头,更喜欢“玩物”的人吗?还有比这老头,更喜欢创造生活乐趣的人吗?

汪老“玩物”却不丧志,他“玩物”却不被物所束缚。“玩物”是一种情趣,也是一种生活态度。

5、

不为无益之事,何遣有涯之生?我们这个时代变化太快,快到我们每个人都被生活拉着走。

周作人说,“在瓦屋纸窗下喝一杯清泉绿茶,可以抵十年的尘梦。”在今天,这是一件无法想象的事情。但无法想象不代表无法做到。有时候,这只是需要慢下来,用一种“玩物”的心态去生活,去对抗时间的流逝。

玩就要开心地玩,要工作就努力地去拼命。任何事情,学会控制,才不会过度消耗自己。

就像梁文道在《悦己》里面的叙述:“读一些无用的书,做一些无用的事,花一些无用的时间,都是为了在一切已知之外,保留一个超越自己的机会。人生中一些很了不起的变化,就是来自这种时刻。”

评论