文 | 于伊人

主播 | 于伊人

编辑 | 周慧齐

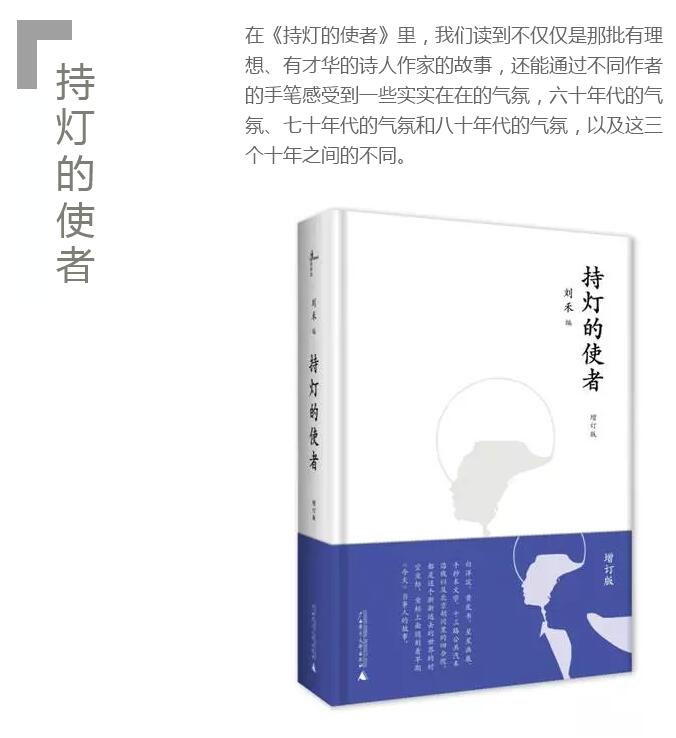

《 持灯的使者》

20世纪70年代末,中国文学的一次意义深远的变革边是“朦胧诗”的崛起。它的源头可以追溯到“文革”期间知青诗人食指和“白洋淀诗派”的创作,当北岛、芒克等自办的民间文学刊物《今天》创刊以后,这一具有全新的审美精神的诗歌倾向在诗坛上开始发生重大影响。当然,《今天》的影响远远超出文学以外,遍及美术、电影、戏剧、摄影等其它艺术门类,成为中国当代先锋文学与艺术的开端。

《持灯的使者》就是一部朦胧诗运动见证人的集体回忆散文集,见证了这一代人的理想、追求和激情。书中,不仅有朦胧诗派诗人的事迹,如:北岛、顾城、舒婷、多多等,他们穿梭于白洋淀、杏花村、北京胡同之中,创作了一首首经典的朦胧诗;还有他们那一代人的诗歌记忆,通过不同作者的手笔,寻得共通的诗歌阅读体验。这些气氛和体验贯穿始终,使得我们返回并重新思考诗歌那古老而常新的源头。从这一方面来说,与其说《持灯的使者》是讲述一群,或一代人共同拥有的诗歌故事,不如说是一部打开的诗歌发生学或现象学。

这本书是对“朦胧诗”在发生学或现象学意义上的一次探索,同是也是一种自觉的写作尝试,具有文献资料意义,而通常意义上的文献并不刻意经营写作。本书使得我们重新思考现代文学史一贯的写作手法,因为它所代表的倾向是另一类的文学叙事,一种散漫的、重视细节的、质感较强的文学史写作。

我们在《持灯的行者》里读到的不仅仅是围绕那批有理想、有才华的诗人作家的故事,还能通过不同作者的手笔感受到一些实实在在的气氛,六十年代的气氛,七十年代的气氛,和八十年代的气氛,以及这三个十年之间的不同。

在这本书的叙述深处,有我们称之为中国当代文学之“起源”的东西:那些名字、那些地点、那些写作、游历、坚韧与见证,诗人们在文学理念和文学形式进行了突破和改革,始终坚持文学的独立性和思想的前卫性,他们抱着诚实的、怀疑的态度去审视过去,为读者提供更纯粹的文学。诗歌就是空气,他们通过写诗、读诗重获生命,他们都是点灯的人,都是持灯的使者。

郭路生的诗就像是吹面不寒杨柳风,让人顿感精神为之一振:

燃地的香烟里漂浮过未来的幻梦

浓厚的烟雾里挣扎过希望的黎明

可如今这烟缕仿佛是心中的愁绪

汇成了低沉的含雨未落的云层

……

我的命运是辗转飘零的枯叶

我的未来是抽不出锋芒的青稞

……

只希望敲倒在朋友的门下

得到一点微薄的施舍

……

这些诗句在我心中一遍又一遍低吟浅唱,仿佛是从我自己的心底溢出,仿佛是在我自己的血管中流淌,使我激动不已。记得那晚停电,屋里又没蜡烛,情急中把煤油炉的罩子取下来,点着油捻权当火把。第二天天亮一照镜子,满脸的油烟和泪痕。

那时的词语不是词语本身,甚至也不是他所意指的东西。那时他意味着一个更含混更暧昧的世界,直到这个世界,这个“诸神最后的栖息之处” (圣琼·佩斯语)被无趣的现实和同样无趣的聪明人一笔勾销……

一开始我就被北岛、芒克、方含和江河的诗句所吸引。即使是现在,当我重读他们的诗句,仍感到一股清新亮丽的青春气息扑面而来。这些诗句如过早开放的花朵迎风怒放,纯美而易于弄脏和凋谢。直到我发现了另一个品种:更结实、更芜杂、更粗暴的诗,它唤醒了我身上的怀疑和反讽精神,它更符合我杂乱无章的阅读经验。这就是毛头的诗。

艺术应该是天才最恰当的形式。如果当年维也纳艺术学院降低入学标准,破格录取一位眼神忧郁的青年,那么历史将会改写,古老的欧洲将会多一个无足轻重的伪古典主义的画家或建筑师,少一个杀戮了欧洲一半人口的屠夫。

至今我仍旧是个艺术天才的爱好者,他们富于戏剧性的生动的人格和才华横溢的作品使世界变得有趣。

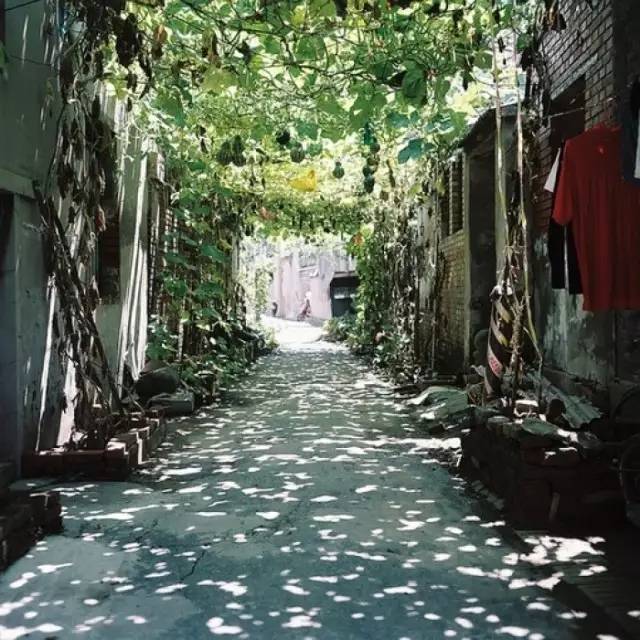

夜阑人静正是出门访友的好时光,深夜的北京又是另一番景致。有一夜我同于友泽去西单访友,当我们信步在阒无一人的长安街上,忽然听到一大阵扑扑噜噜的响声,就像无数蒙着布的鼓槌敲打着路面……从大马路拐进幽深的小胡同,再拐进更为幽深曲折的内心深处,直至破晓。

能看到这一切的,必定是一个悠闲之人,或者更确切地说,是有着悠闲之心的人。他漫无目的,只是在街头信步,驻足,对所见所闻发出喟叹。那么多相似和不相似的十字路口,那么多夜晚如迷魂阵鬼打墙般的小巷……

我宁可在休息时间里讲故事,用我自己的语言,选择适当的情节,讲《带阁楼的房子》《悲惨世界》,并不天真的认为,我的诗能抵达任何心的港湾。

通往心灵的道路是多种多样的,不仅仅是诗;一个富有正义感又富于同情心的人,总能找到他走向世界的出发点,不仅仅是诗;一切希望和绝望,一切心酸和微笑,一切,都可能是诗,又不仅仅是诗。

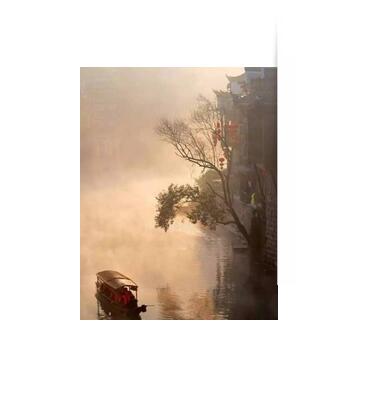

我常常碰到一个问题:白洋淀到底有什么特殊的人文环境,造成后来白洋淀的诗歌作者群体呢?

经济上,虽然比周围富裕一些,但绝对比不上江南经济发达地区,像太湖、鄱阳湖、洞庭湖那样的鱼米之乡,甚至比不上苏北的高邮兴化水乡。自五代的石敬瑭割让燕云十六州以来直到元代,作为前线,一直处于战乱之中,经济遭到极大的破坏。正因为如此,才由山西数次移民,以充塞京畿。明清之后,社会稳定,经济有所发展,但由于地势低洼,地下水位高,白洋淀以东的广大地区,如沧州、天津等,多为盐地,经济一直发展不上去。这样,白洋淀真像一颗明珠,镶嵌在华北平原上。

我曾经以为,死亡使我懂得了生命和爱。但是当我牵着我幼小的儿子站在丈夫的遗体前、陵墓前,当死亡的事实离我越来越遥远,而死者的存在却离我越来越近的时候,我才真正懂得,关于时间,关于生命,关于死亡,关于爱,需要你付出毕生的代价去体验,有所体验就够了,你甚至不要指望能把他们搞懂。

时间并不能淡化一切。事实上,一个曾经占据过你生活的人不是别人,他是你的蓝天,你的阳光,你的空气,一旦失去,没有什么可以取代,可以弥补,他将覆盖着你的生命,直到永远……

声 明

原创稿件,受法律保护,转载请联系后台!

评论