作者:姜饼人

上周四,《熊猫杀》第三季收官,今天娱志特别推出相关分析评论。狼人杀从线下的桌游摇身变为数亿播放量的网络节目,作者认为,既得益于游戏本身人与人的猜疑与博弈关系,对于观众,就宛如现实的镜像,也因为赶上了网络直播的好时代。然而,如果没有及时的创新与改变,失宠于资本恐怕也在一夜之间。

1

乘着直播而腾飞的“狼人杀”

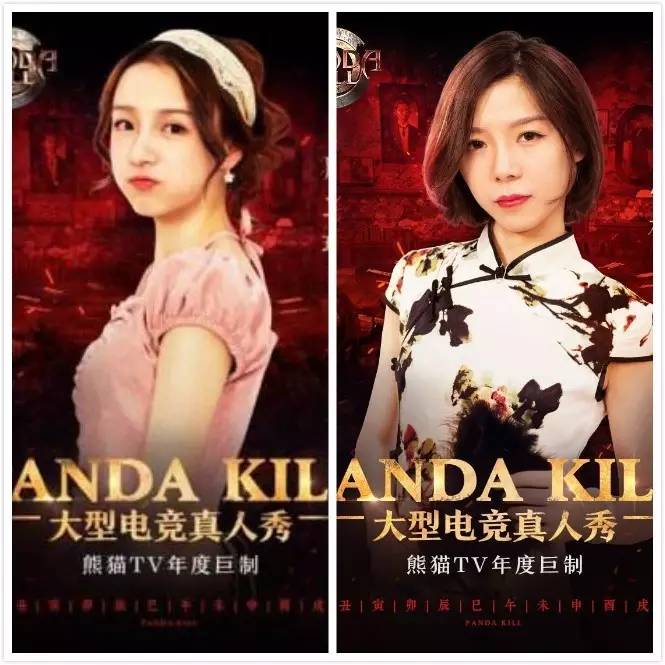

《Panda Kill》(以下简称为《PK》)第三季已经收官,据官方数据记载,本次直播在线观看人数最多突破780万,累计播放已突破5亿。

《PK》的发家史可以说是一场现实版的狼人杀。

15年6月战旗TV发布《Lying Man》(以下简称为《LM》),在测试了杀人游戏、德州扑克等桌游后,给“狼人杀”这款桌游发了“金水”(注:狼人杀游戏中术语,表示经预言家检验为好人身份),将其定为战旗的王牌自制内容。16年战旗的知名主播大多被熊猫、斗鱼挖走,熊猫在攒聚了大量主播和人气后,于7月推出了《Super Liar》,但因被指抄袭《LM》而停播。9月重新推出《Panda Kill》,同时米未传媒推出《饭局的诱惑》,节目中的“狼人杀”板块在斗鱼上直播。

这三档网综摆脱了传统的“明星+户外+xx”的一元叙事,立足于“狼人杀”、“游戏”等垂直领域,瞄准特定题材而脱颖而出。如今国内网综已经基本解决了分众化的题材“有没有”的问题,现行面对的问题是“好不好”。

《饭局》强调娱乐性。马东解释说:“你会发现我们一群人都未必是高手,更多的其实是角色化和表演。”马东将狼人杀背后的社交性放大,在游戏的表演性上往前迈了一步,更多地去追求其外在表现的娱乐性。《LM》举办“国际狼王比赛”,则致力于在民间找高手,承担了“激活个体”的作用,可以算得上是“网红孵化器”了。《PK》将既有的狼人杀IP资源进行精耕细作,致力于将其品牌化,产业链化,一方面坚持“主播即流量”的宗旨,另一方面培养民间高手,将竞技与娱乐相结合,而事实证明熊猫TV已成功将熊猫杀打造成了重量级的IP。

这三档狼人杀综艺各有千秋,但是让它们都生存下来的是狼人杀这款游戏背后隐藏的“人性”。

2

狼人杀网综:自带“金水”

狼人杀的内核是一款社交发言类的游戏,考验玩家的逻辑思维,语言表达,演技,控场能力。这款由欧洲传承到上海的卡牌游戏,4分游戏,6分社交,走红也是青年人社交的需求。能够进入到直播综艺,也正是在于其社交性。

作为一项新兴的大IP,线下桌游吧和综艺节目形成了一个良性循环。综艺节目的铺开会让观众迫不及待地去体验,节目的嘉宾如JY、伍声等人嗅到了线下商机,借势在北京、上海等城市开了线下桌游吧,同时还在熊猫TV、b站上进行狼人杀教学(对游戏进行复盘);米未也开发了自己的app产品《饭局狼人杀》。对于观众来说,以前看这类综艺有可能是为了娱乐,如今在狼人杀成为网红桌游时,这类综艺成为大家参与游戏的一种方式。大家在看节目的同时,还在弹幕上进行着分析,屌丝意气,挥斥方遒,怒点四狼。这也是《PK》能在同类节目中脱颖而出的重要原因之一,不走纯娱乐、纯竞技路线,而是选择“第三条道路”,熊猫TV还率先打造出了一条“狼人杀”的产业链:狼人杀网杀直播、狼人杀app、狼人杀教学视频、狼人杀知乎live、知乎日报、线下桌游吧,除此之外,还培养了一批自身已经成为IP的狼人杀玩家,如JY。而《PK》只是这条产业链中的一环。

狼人杀和综艺有着良好的化学反应,狼人杀这款游戏本身就是一出互飙演技的大戏,所以对于看惯了各种有台本的明星真人秀的观众而言,观察明星在狼人杀的表现就显得十分新鲜。狼人杀是一项自带矛盾冲突的游戏,作为综艺的基石,对剧本说再见,减少作秀的成分,更能真实地向观众展现出明星们的“人性”。而“人性”是现在诸多节目想表达却又感觉心有余而力不足的东西,狼人杀却能便于诠释。

狼人杀的前身是“杀人游戏”,是1987年前苏联一位心理学系的学生发明的,为了研究游戏背后的心理机制。1997年安德鲁·普洛特金赋予这个游戏“狼人”主题,升级为“狼人杀”。

《连线》杂志认为“杀人游戏”走红是因为1987年苏联处于极权统治之下,发明这个游戏的人是提出了一个根本的问题:信息到底作用有多大?不管是狼人杀还是杀人游戏,“坏人”和“好人”所掌握的信息是不对称的,“坏人”互相知道身份,“神民”是拥有权力的一部分人,“平民”则是不知情,也没有任何功能的人。在游戏中,快感与扮演什么角色有着密切的关系,玩家们在虚构的秩序结构中发挥游戏赋予的角色,希望自己能carry,拿MVP,获得自我满足的愉悦感。安德鲁·普洛特金在2010年接受《连线》杂志采访时表达了他对“杀人游戏”的评价:“我从未见过一款游戏如此纯粹,它不依赖诸如扑克牌那样成熟的道具机制,而是完全依靠人与人之间的猜测与博弈运行。”

如今直播盛行,狼人杀找到了其最好的传播通道。《PK》、《LM》的走红为“得屌丝者得天下”这句话做了注脚。屌丝文化借助互联网产生了长尾效应,在其他综艺还在消费男色时,这边黄毛“不良少年”sol君、葬爱家族囚徒、骚猪嫖老师等,这些不仅从造型还是称呼上来看都非常杀马特的嘉宾却在《PK》上收获了一大批粉丝。

3

老树开新花,是不是昙花

借着直播,狼人杀沉寂了十多年后火了起来,但是能火多久呢?

虽说《PK》受众人群稳定,但是群体量还是不如《饭局》,是否能打造成为一个现象级的节目,还需要节目组去寻求新的增长点。另外,熊猫作为游戏平台,直播网络综艺带来的人气是否能够变现?主播在一天天的红起来,薪酬也是水涨船高,毕竟有战旗有着前车之鉴,如何最低成本的留住这些主播也是需要考虑的重要问题。一旦狼人杀网综失宠于资本,花谢就在一夜之间。

《PK》上每一局比赛平均都历时1小时左右,观看时需要注意力全程在线,所以观众很难利用碎片化的时间来进行观看。其次狼人杀建立自己的一套亚文化流行话语体系,如“悍跳”、“退水”、“银水”、“金水”等,虽然建立自己的话语体系有利于玩家们互相建立身份认同,但是却无形中设立了门槛,不利于整个游戏辐射范围的扩大。狼人杀作为一个有门槛的游戏,搬上大荧幕,无法纯娱乐化,而综艺就是要以“娱乐”为主,好玩观众才会爱看,这是重要的前提。虽然有网综《饭局》的铺路,给电视综艺留下了一个可以想象的空间,但是改进、寻求新的痛点,任重而道远。

狼人杀似乎找到了自己最好的时代,人间何处不是狼人杀?我们在不同的局里扮演着不同的角色,有时候我们是掌握关键信息的“神牌”,我们不仅要找出狼人还要让其他好人认同我们;有时候我们是“狼人”,我们要去发现谁是“神牌”,我们要去蛊惑没有任何信息的“平民”;有时候我们是“平民”,我们要去辨别好人、坏人。我们每个人都不是上帝,不能看透所有,在“信息世界”中,我们掌握的信息都是子集,我们还需要去甄别真假;面对不同的人,我们要伪装成不同的角色,但是这不是一个明哲保身的社会,必要的时候还需要牺牲小我。游戏和人生一样,不能全靠一个人carry,锅也不是一个人来背,社会中没有谁能做到独善其身。

狼人杀不需要网络,不需要任何装备,只需要有人。找几个好友,围坐在一起,放下手机,然后抽取卡牌,闭眼,等待天亮……

评论