“猩球崛起三部曲”被看作是福斯对“人猿星球”系列的重启,新版三部曲(包括2011年的《猩球崛起》、2014年的《猩球崛起:黎明之战》)至今为止已经获得了共计14.8亿美元的票房收入,《猩球崛起3:终极之战》自上周五在中国上映以来,连续两天单日票房突破1亿人民币,截至发稿时间(9月17日早),《猩球崛起3》的票房已经累计超过3亿人民币。

系列首部曲在2011年推出时便广受好评,更为难能可贵的是,两部续集作品均超越了前作的格局,整个系列故事越发史诗化,而影片的口碑也随着格局的升级高涨。

《猩球崛起3:终极之战》终极预告

《猩球崛起3》目前在IMDb评分7.9分,烂番茄网新鲜度高达93%,MTC评分82分,是整个三部曲中评价最高的一部。

烂番茄新鲜度达93%

而影片能取得这样票房口碑双丰收的辉煌成就,离不开背后三位最重要的主创——导演马特·里夫斯、主演安迪·瑟金斯,以及监制彼得·谢尔尼。在交谈中,他们也向时光君透露,系列第四部的确是有可能的。

2011年鲁伯特·瓦耶特导演为猩球崛起打下了坚实的基础,净票房收入高达4亿8200万美元。不过,里夫斯先后带来《黎明之战》(2014年)和惊艳的续篇《猩球崛起3:终极之战》将整个系列的创意提升至新的高度。

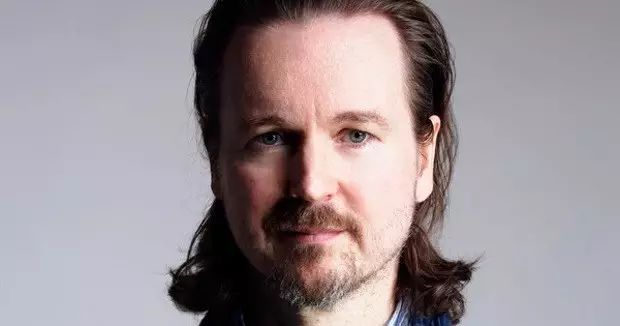

马特·里夫斯出生于1966年,也许可以用大器晚成来形容这位导演。

这位现年51岁的电影人早年经历过一次导演噩梦(1999年的《出殡抱佳人》),在电视剧圈摸爬滚打了好长时间(其中与人合拍《幸福》),后来接连执导过《科洛弗档案》、《美版生人勿进》等中小成本佳作,在48岁的时候凭借《猩球崛起:黎明之战》成为美国电影业最出人意料的大制作电影导演。他因此成为各大电影公司争抢的对象,华纳和DC的重磅重启之作《蝙蝠侠》更指名要他当导演。

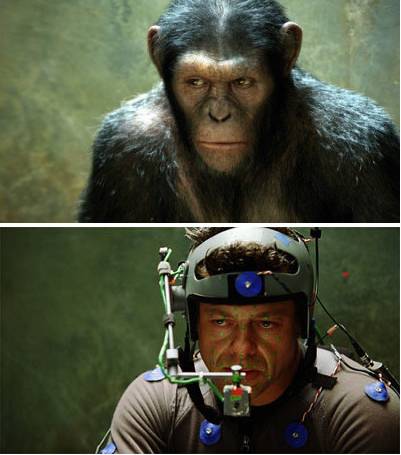

主演安迪·瑟金斯恐怕无需过多介绍,他通过动作捕捉技术成功地塑造了《猩球崛起》系列影片的主角凯撒,凭借着惊人的演技闻名世界。

在三部曲中,安迪演绎了凯撒的一生——从婴儿到成年人,再到晚年,最终倒下长眠;与此同时,凯撒也从一个有着高智商的小猩猩,成长为拥有语言能力的猿类领袖,并逐渐将自己卷入与人类及猿类叛徒的战斗中去。有媒体评价说,在《猩球崛起》系列电影第三部中,瑟金斯可能呈现了“到目前为止最好动作捕捉表演”。

鉴于安迪·瑟金斯运用动作捕捉技术进行的表演备受褒奖,将动作捕捉技术设定为奥斯卡和其他电影评选机构奖项的呼声也日渐高涨。据悉,今年福斯特地派出一人为安迪进行奥斯卡公关,目标是拿下一个特殊奖项。

制片人彼得·谢尔尼在传媒界颇具名望,他曾在鲁伯特·默多克的新闻集团担任总裁及首席运营官,被认为是最有能力的媒体公司高管之一。

上世纪九十年代,谢尔尼在当时的福克斯娱乐集团(新闻集团的子公司)担任董事长兼首席执行官,一手打造出多部高票房影片,包括《泰坦尼克号》。这部影片在院线上收获了21.9亿美元的票房,开创了当时电影票房的历史新高。

在二十世纪福克斯工作了将近三十年之后,谢尔尼终于自立门户,于2010年创立了以自己名字命名的谢尔尼集团,并亲自担任董事长兼首席执行官。

跟大多数同行不太一样,毕业于加州大学伯克利分校,获得了英语文学学士学位的谢尔尼有着非常丰富的创作经历。离开媒体高管的位置之后,谢尔尼觉得仅仅参与好莱坞高层的商务决策还不够,他对具体的创作过程以及各种创新性的艺术形式也很感兴趣。这种不一样的视野在创作和商业两个层面给重启版《猩球崛起》系列带来了积极而深远的影响。

时光网近日有幸分别采访了这三位主创!与他们聊了聊各种台前幕后、关于个人和电影的故事。

导演马特·里夫斯:“我和J·J·艾布拉姆斯是发小”

从左至右:安迪·瑟金斯,马特·里夫斯,编剧马克·鲍姆贝克

Mtime:重启的“人猿星球”系列电影,特别是《猩球崛起3:终极之战》,似乎显得相当顺应潮流,与现今世界当下热点大事紧密相连。这是你的兴趣使然吗?

马特·里夫斯:其实对我来说,参与拍摄关于猩猩的系列暑期大片最兴奋的就是,我们真的要举个镜子对着自己。意思是说,我们就是猩猩。

人类就是一种动物,但是我们常常忘了这一点,忘了我们如何适应在这个星球上生存。所以拍这部电影就是审视我们的本质,看看我们摧毁和创造的能力,以及摧毁和创造如何作为相反的两极而存在。

电影肯定会联系当下,联系整个人类的历史。马克·鲍姆贝克和我编写剧本时肯定不会想着,我们要用现今某某事例,编到故事里,从而反映我们生存的世界。更多的情况是,“来看看我们是谁,如何联系当今世界。”有意地反思自己的挣扎与失败,如果可能的话,再加上我们披荆斩棘战胜困难的过程。

Mtime:如果用一个词总结这部电影,你会用什么词?

马特·里夫斯:这个星球的希望就是同理心。如果没有的话,注定会被吞噬。这就是凯撒的战斗——坚守(同理心)。最初,我们特别设定的事情之一就是要将凯撒感受一个他从未经历的情况,在其中他可能会失去同理心。战争的绝境和种种境况将他推向满腔怒火,双眼蒙蔽,再也无法想过去看待敌人。这对于我们生存的世界来说,无法将彼此视为这个星球有机体系的组成部分,无疑是一个巨大的危险。因此,如果听说有人看过电影后有所触动,我总是很欣慰,因为这部电影讲的就是同理心。其实,这就是影院的力量。一定要让观众身临影片中角色之境,如此他们才能感受自己没有的经历,体会到其中的共通性。

Mtime:这部系列电影有着很强的马特·里夫斯色彩,但实际上你并没有执导第一部电影。(对于第二和第三部电影),你从《猩球崛起》中受到了多少影响?

马特·里夫斯:你说得对,实际上这三部电影都各不相同。《猩球崛起》和《黎明之战》差异很大,其实和后两部电影都很不一样,但唯一的共同点就是凯撒和他的发展轨道,以及安迪·瑟金斯的表演。这是电影的吸睛之处,也是让人触动、使我想拍摄续集的原因。

这部电影中,凯撒需要经历一场戏剧性的历程。从无名小卒一步步成长为《猩球崛起》中的革命者,进而在《黎明之战》中发展为乱世领袖,现在他却成为一个局外者。

在最开始,安迪充满智慧地向我阐述了他对角色的理解——兼具人类和猩猩的特质却两者都不是,他是一个局外者,与两个族群都有联系,却又独立于两者之外。不过,这也是为什么他有潜力成为和平的桥梁。

所以,这部电影主要在于如何将他置于绝境。我们希望可以将其推向神话的领域,使之成为一部圣经史诗,这样凯撒便成为猩猩历史上开创性的角色,你也可以理解为猩猩界的摩西。未来猩猩回望历史会说,“没有他就没有现在的我们。”这是我们创作故事的初衷。

Mtime:技术进步速度飞快,有什么技术是现在可以实现,但拍《猩球崛起:黎明之战》时还不行的吗?

马特·里夫斯:主要就是猩猩的外貌,如何做到精细真实。回看给《黎明之战》上色的时候总感觉很诡异,就像是看着自己的婴儿照(大笑),这部电影根本和新猩猩动作捕捉所实现的保真度完全不沾边儿。

换句话说,现在合作的艺术家都是在这个领域实实在在干了八年的人,我们一直跟踪记录安迪的表演,以及其他饰演猩猩长达八年之久的演员。这也是为什么他们全是这个领域最顶尖的人物,真心希望献出值得称赞的表演。维塔数码的艺术家们全力与我们合作,确保安迪传递的一切就是凯撒传递的感受。只有这样你(作为一个观影者)看电影时,才能看到这些了不起的维塔数码艺术家们所表现出的安迪本心。

话说回来,这项技术伟大之处在于,我看不到凯撒和安迪之间,或“坏猩猩”和史蒂夫·茨恩之间,亦或其他任何饰演猩猩的演员和他们所饰演的角色之间,有任何区别。能够享用这项技术真的非常荣幸。

Mtime:你觉得人们对动作捕捉拍摄最大的误解是什么?

马特·里夫斯:(停顿了一下)不清楚。我只知道未来某一天有个版本一定要展示给世人看,那就是安迪和其他演员穿着动作捕捉服装的影像。那就不是《猩球崛起》了,而是着装滑稽脸上贴点的“人球崛起”。不过这个版本也能看明白,因为看到的是安迪·瑟金斯、泰瑞·诺塔里(和其他演员一起)真人表演,观众仍然会被吸引,感受到影片的情感。

Mtime:安迪·瑟金斯现在可以说是家喻户晓了,不过泰瑞·诺塔里(饰演凯撒的副指挥官火箭)相比之下可能没那么出名。在你眼中他是什么样的人?怎么看他和其他演员为了适应动作捕捉拍摄而共建的“猩猩营地”?

马特·里夫斯:泰瑞就是个天才。有意思的是拍《黎明之战》时第一次见泰瑞,他走进我的办公室,我就给他讲故事情节之类的,他就说“噢,你的意思是像这样?”说着他真的跳到我的桌子上,上蹿下跳活脱脱一个猩猩。我当时心想“这真是世界上最棒的工作了。”(大笑)“这恐怕是工作这么久以来最有意思的一次,说实话能有多少机会真的看到一个大男人在我办公桌上扮猩猩!”(大笑)泰瑞真是了不起。

在我眼中他真的是一位禅宗猩猩首领,可以让每个成员触达身体内在,触达(猩猩特性的)本质。作为人类,我们通过学习掌握这些行为动作,比如交叉腿坐着。然而他必须忘记所有这些已经掌握的行为,回归到最本真的自己,从而与猩猩联结起来。他特别擅长与合作的演员沟通。要知道影片中有1000只猩猩,但并没有1000个人来演。有的演员一个人扮演了好多猩猩,泰瑞就是这样,一个人演了无数只猩猩,真的非常了不起。

马特·里夫斯

Mtime:如何形容这部电影和《猩球崛起:黎明之战》之于你的个人意义?

马特·里夫斯:看到《猩球崛起》里的安迪时我就想起我的儿子,那时才一岁,刚学着说话,他是我拍《黎明之战》的一个重要原因。安迪所饰演的凯撒喊出“不!”的那一刹那完全震惊到我了,内心深处产生有关身为人父的强烈共鸣。

这部电影让我想到人类说到底还是动物,只不过在儿子能开口说话前,我就能在他眼中看到深邃的智慧。电影中讲述的故事主要是关于失去,而我父亲就是在电影制作完成的最后一天去世的,这是我自己的亲身经历,也是为什么(在后期制作中)这部电影能够给我如此强烈的共鸣感。

J·J·艾布拉姆斯

Mtime:你和J·J·艾布拉姆斯关系怎么样?最近好像没有太多合作。

马特·里夫斯:他一直都是我的一个铁哥们儿,我很欣赏他,每次拍完电影第一拨观众绝对有他。其实我特庆幸能成为首批参与制作《星球大战:原力觉醒》的幸运儿。我俩是发小,那时他去一个特别远的地方上大学,经常编点儿东西,拍出来给我看,我也是一样,时至今日还是这样。可以说我是打心底里喜欢他,而且因为他脑袋充满创意,看到什么总能提出新奇有深度的观点,所以我也乐意找他合作。他很能激发人的灵感。

主演安迪·瑟金斯:“猩猩凯撒情感丰富,我从婴儿演到成年”

Mtime:《猩球崛起3:终极之战》就像一部史诗般的电影,同时也包含了西部片的经典元素。如何将如此多的主题元素融合到一部电影中呢?

安迪·瑟金斯:我还记得第一次与马特·里夫斯和马克(编剧)坐下来谈这两部续集电影的场景,当时他们甚至还没有写脚本。那天也真是神奇,因为当晚我正打算去看鲁珀特·瓦耶特拍摄的《猩球崛起》第一部,但是差点迟到错过电影,而原因竟然是我在参与讨论这部电影的续集。

当时我听完后,就觉得结构和剧情转折都太棒了。这不仅是一场争夺疆土的战争,同时也是凯撒的灵魂之战。很明显,从影片中可以看到很多经典西部故事,比如《不法之徒迈·韦尔斯》《座头市》,甚至其他一些黑泽明的电影。如此磅礴的电影正是马特所追求的,该片史诗般的叙事完成得无懈可击、漂亮而诚实,但同时也饱含深情。

Mtime:这部电影传达了一种跨越东西方地域性文化的时代精神。参与这种商业片的制作会不会感到幸福感满满呢?

安迪·瑟金斯:是的,我个人是很荣幸参与其中的。我们知道这部电影会成功,会被数以百万的人们讨论,因此我们都带有一种责任感。对我来说,它是以猿类崛起的寓言对我们生活的世界做出评论。当我看到这个世界发生的一切,同时回想起凯撒的旅程,觉得人类已经站在丧失同理心的边缘。有时候真实情况是如此可怕,对此我们却逐渐脱敏而习以为常。我们人类应该努力对抗这种危险的冲动。

Mtime:这次饰演凯撒与之前有什么不同吗?毕竟凯撒在这部中变得年老而厌战。

安迪·瑟金斯:从很多方面来讲,这都是我演艺生涯中的遇到的最大挑战之一。凯撒是一个多变且情感丰富的角色,而且你知道扮演一个角色从婴儿到成年人是很罕见的。随着年龄增长,不仅仅是外在的衰老,情感层面也在衰老。

苍老的凯撒

例如,在这部影片中,我们会详细地讨论年迈凯撒应该如何说话,你知道这个分寸是很难把握的,所以我们开始反反复复尝试,起初听起来就像是在闲聊。其实每一部电影都是非常具有挑战的,但是讲实话能在这几年内与马特合作这几部电影实在是很难得而珍贵的机会,因为马特是一个很会教演员的导演。你很难想象拍摄如此精致且宏大的电影有多难,但马特总能充分关注每个场景技术运用细节,以及角色情感变化。

Mtime:像你之前讲到的“这部电影其实是凯撒的一个人生旅程”,在扮演这个角色过程中你个人又收获了什么呢?

安迪·瑟金斯:你不仅是肢体语言进入到这个角色,而是连同情感也要从现实的自己中抽离,去进入这个角色中。你要努力将你的情绪、身体、思想心灵一同融入角色中。演绎凯撒其实是一个付出巨大情感的旅程。

这次的拍摄过程是非常黑暗和高强度的,在拍摄过程的这一年里,我们在电影外的个人生活中也都遭受到一些事情。这些事情恰恰发生在电影拍摄期间,因此让拍摄变得黑暗且带有不祥的预感。一方面,从我个人来讲,我很庆幸能从这个过程中抽离出来;但另一方面,这些遭遇也让屏幕上的凯撒变得更丰满。

Mtime:一提到动作捕捉影片大家便会立马想到你,同时你也转向幕后做起了导演。我们知道《丛林之书:起源》已经推迟到2018年10月上映,对于此有什么最新的消息吗?

安迪·瑟金斯:今年真是特别的一年,我们在忙三部电影,包括已经出品的恐怖电影《黑森灵》。我导演了一部名为《一呼一吸》的电影,这是一个关于人类精神战胜逆境的故事——主要讲述主人公在医院外照顾瘫痪病人的爱情故事。故事背景设定在上世纪50年代,阵容比较强大,主演包括安德鲁·加菲尔德和克莱尔·福伊,预计在今年10月上映。《丛林之书:起源》的后期制作仍在继续。

制片人彼得·谢尔尼:“关于第四部我们已经有些想法了”

Mtime:你毕业于加州大学伯克利分校,并获得了英语文学学士学位,这段经历对你有什么特殊的影响吗?

彼得·谢尔尼:虽然说起来很容易,而且听着还有点自私,但我真的认为我的学习经历对于我在这个行业里做的每个项目都很有助益。如果年轻人,特别是那些还没毕业的学生来向我请教,我会告诉他们,比起电影学院里教的专业技能,人文学科才是更重要的知识。

原因在于我认为我自己对故事、角色、叙事手法以及如何构建故事都有相对较多的了解。当然,拍电影的时候,技巧也很重要,但我认为几乎所有好电影让人回味的原因都在于你喜欢里面的人物、故事、元叙事,因为你很在意电影里的情节和情感。进入电影圈之前,我做了五年的图书编辑,所以我了解这些东西,我一直觉得这是非常宝贵的经验。

彼得·谢尔尼曾就读于知名学府加州大学伯克利分校

Mtime:可以谈谈当初是如何与福斯商讨并组建这个电影项目的吗?

彼得·谢尔尼:2001年蒂姆·波顿版《决战猩球》上映之后,我对这个故事已经了如指掌,同时我也在思考这个故事还能怎么开展下去,要如何适应新一代观众的喜好。另外我也看过1968年的最初版电影,而且这么多年来我也跟《猩球》系列作品打过不少交道,我一直觉得这是个很有潜力的科幻系列。

虽然没看过剧本,但我知道福克斯打算重启《猩球崛起》系列,所以我跟他们要来剧本,读过之后我觉得这个剧本写得非常精巧,很出色——他们从概念层面真正重启了这个系列。

病毒实验过后,猩猩统治了这个星球,他们把故事落实到真实世界的想法很巧妙,让整个系列有了重新开始的理由。这个故事架构看起来很合时宜呢。所以我就提出要参与到这个项目里来。福克斯一直在想要怎么做一个完整的故事出来,我让他们把项目交给我来做,他们就很慷慨地同意了我的请求。

1968版《人猿星球》

Mtime:《猩球崛起》将动作捕捉技术推向了新的高度,从影片制作的一开始就怀着这样的野心吗?

彼得·谢尔尼:2001年,伯顿采用了化妆与动画结合的手法来制作人猿的形象。随着CG技术的发展,我意识到我们可以用一种不同的方法,以更加真实的效果来呈现人猿。虽然我们都知道新的《猩球崛起》始于技术改革,但令人觉得好笑又有点惊讶的是,2010年夏天,电影开拍之前,我和《猩球崛起》的导演鲁伯特·瓦耶特以及一众工作人员对成片效果其实并没有多少把握。

我们的剧本很扎实,但却不知道该怎么拍出来,我们有过争论,还尝试过再返回去用化妆、假体和动画结合的老旧方法。我们想要的是真的猩猩加上点CG的效果。我们不确定究竟该怎么做,因为以前从来没有哪部电影的主角是几乎完全用CG制作的。虽然前有《指环王》咕噜的范例,但它的局限性比较大。彼得·杰克逊的《金刚》挺好的,但也不太适用于我们这部电影。所以我们不知道该怎么办,于是就一直在进行疯狂的尝试,想要搞清楚该怎么用CG技术制作这部电影。

《指环王》里的咕噜也是由安迪·瑟金斯饰演

我们很用心地拍了这部电影,在看到成片能达到的效果之前就一股脑儿拍完了所有情节。在开拍之前,我们看过一些照片,知道技术人员大概能把人猿做成什么样子,后来在拍摄中期,又看过大约十秒钟的测试视频,很酷。但这就是全部了,直到实际拍摄的部分完全结束我们也没看过其他更完整的东西。这事儿还挺疯狂的,因为我们可以说是在赌,赌最后的技术是否能达到大家想要的效果。

Mtime:《猩球崛起3》这部电影中有些经典故事的影子,例如《十诫》、《宾虚》等。此外,片中还有经典类型片,例如西部片和战争片的元素。

彼得·谢尔尼:是的,这些都是有目的性的,而且都经过了深思熟虑。我们想把凯撒的故事在第三部时推到高潮,他要跟人类决战,我们想让人猿们走出树林,接近原版《人猿星球》里故事发生的地方,所以就开始构思让所有人猿离开树林的情节。

我们设想外面还存在着其他人猿族群——于是就有了后来的坏猩猩这个角色。凯撒内心还在跟自己交战,他有道德上的困扰。比起简单地重复“人类和人猿寻找和平共处的方法”这条故事线,我们想要的是突出凯撒内心的矛盾。所以马特和联合编剧马克·鲍姆贝克花了三个月的时间去翻看老电影,从西部片看到《桂河大桥》、《出埃及记》等等。

《桂河大桥》剧照

Mtime:第二、三部导演为什么选择马特·里夫斯?

彼得·谢尔尼:《美版生人勿进》让我印象很深刻,虽然是类型片,但我觉得那部片子制作精良,情感烘托得很到位,拍摄手法也很巧妙,这样的风格挺适合《猩球崛起》系列的。

另外一个原因是,虽然《美版生人勿进》翻拍自其他作品,但依然令人觉得很新鲜。马特有自己的风格,他并不是简单地复制了别人的故事。除此之外,还有《科洛弗档案》,这部片子让我意识到他很有执导大片的潜力,我觉得他是个很有趣的电影人。

拍摄中的猩猩四人组

Mtime:人们对动作捕捉技术最大的误解是什么?

彼得·谢尔尼:我觉得从微观层面来看,业内很多人依旧不认可动作捕捉中所需的大量表演。我只是说出自己的想法啊,有些术语可能比较专业化。我觉得用“表演捕捉”这个词来描述这项工作可能更合适。我花了数不清的时间去看演员在绿幕前表演,他们穿着绿色的套衣,脸上贴着许多标记点。我也完整地看过没有做任何特效处理的电影,所以我很清楚没有特效的电影看起来是什么感觉,说实话,它同样令人震撼。这就是表演的力量——这项技术的根本就在于要捕捉到他们脸上每一块肌肉的运动轨迹,所以你捕捉的其实是他们最精确的表演。

Mtime:会有第四部吗?

彼得·谢尔尼:《猩球崛起3:终极之战》已经给之前的故事画上了句号。但我们的确已经讨论过关于第四部的问题了,已经有了一些想法,我们现在所处的阶段跟刚拍完前两部作品的时候非常相似。换句话说,粉丝们还没看够。

评论