街声2017简单生活节艺人系列专访

伤心欲绝

舞台:微风舞台

时间:10月4日14:20

2017简单生活节全阵容公布以来,一直处于霸屏状态,小伙伴们纷纷开始按照自己的喜好划重点。

而街声大事编辑部也开启了“魔鬼采访模式——接下来的一个月里,我们会对几十组音乐人逐一进行独家专访,你尽可以划完重点后,逐一进行“预习”。

没错,街声2017简单生活节艺人系列专访,开始啦!

伤心欲绝,一支六人摇滚乐团,2009年成立至今,共发行两张专辑和一张 EP,被视作台北重要的朋克乐团之一。

“《还是偶尔想要伟大》,献给你。”

时隔五年,伤心欲绝终于在2017年7月发行了第三张录音室作品,以上是专辑文案的最后一句。

新专辑中收录了一首歌叫《生不沉默,长成闭嘴》,里面有句歌词“我这样的人/主打叛逆/副作用是浪费时间”,是主唱许正泰30岁左右写下的。而他的叛逆,至少从七岁就开始了。

“我小时候很想逃离,逃家逃学什么的,七岁就逃家(台北)坐客运去台南,待了一天就回家了。”

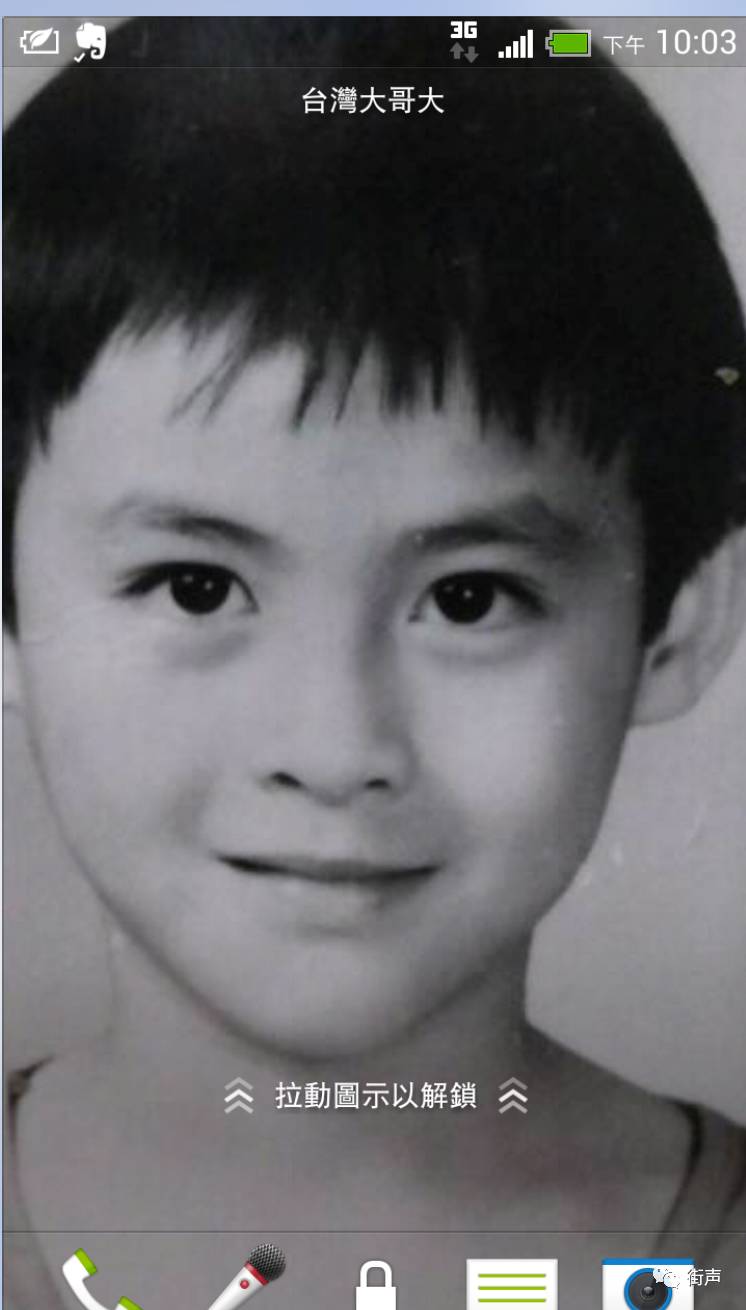

许正泰一度把一张自己幼儿园时的照片设置成手机桌面,为的是跟朋友比试谁小时候比较可爱时,省去在相册翻照片的步骤。“所以是经常在比咯?”我没忍住问。

“只比一次,台北青年没那么无聊,只有我跟我朋友,但我忘了是谁。”

往回数十来年,2000年的时候,许正泰跟他“无聊”的朋友们正是十六七岁的少年。

许正泰把自己幼儿园的照片设置成手机桌面

“看起来很机灵。”我说。

“现在还是有一定程度的机灵。”他反驳。

“那是朋克非常活跃的时候……”

那年,周杰伦发行同名专辑《Jay》,与主流市场相对的中国台湾地下音乐场景中,却是朋克音乐正热乎。在台中阿拉 PUB 举办的“仓库摇滚”活动,还有传奇朋克组织“废人帮”,聚集起“复制人”、“混乱之岛”、“售货员”等众多朋克乐团,逐渐形成台中朋克摇滚的黄金年代。

台北小孩许正泰也在那时开始听朋克音乐,像是 Ramones 和 Rancid,听着听着就开始学乐器,跟好友组了一个叫 Spunka 的 Ska-punk 乐团。Spunka 在一间车库里办了第一场演出,邀请台北 Emo 乐团“一隅之秋”共演。虽然只吸引到两名观众,不过许正泰也认识了两位日后的老友。一位是“一隅之秋”的主唱洪申豪,他后来组过一个乐团叫“透明杂志”,现在年纪过了30岁,仍然不停活跃在台湾 DIY 朋克场景里。另一位是刚从美国回台湾的刘暐,他后来成为伤心欲绝的吉他手,伤心欲绝团名 Wayne's so sad 中的 Wayne 就是他的英文名。

刘暐

“我们生活所面对的事情与困难太像了,所以总觉得他(刘暐)的歌就是我的歌的愤怒十倍的版本,他就是伤心欲绝这个团的愤怒来源。”许正泰说。

Skate-punk,Ska-punk,Street Punk ,Hardcore,Post-hardcore,Emo……短短几年内,中国台湾迅速出现了各种细分的朋克曲风,而这些曲风各自倡导的价值观有所不同,难免导致一些分歧和争吵。

“圈子里的每个群体各自都非常捍卫自己的朋克理念,会在网路上辩论什么是朋克,打笔战,可能还会打架。那是台湾朋克非常活跃的时候,北中南有非常多类型的朋克团,那时我感觉这个圈子非常热闹,让人亢奋,活动很多,大家行动力都很旺盛。”许正泰说。

许正泰

伤心欲绝@2017觉醒音乐祭

(摄影:陈弈轩)

“是不是朋克对我或对你都不太重要”

在 Spunka 里,许正泰形容自己是个“不尽责”的鼓手,并且在 Spunka 解散后再没认真练习。之后在刘暐的乐团“生气的年轻人”代打几场,他发现如果要继续做音乐,绝对不会成为一位鼓手,于是借来把吉他开始写歌。

2008年,许正泰经朋友介绍,认识了伤心欲绝的贝斯手黄绍祖,他贝斯可以弹很快,也听很多摇滚乐。在一位吉他手当兵缺席的日子里,他俩还一起做过一些不插电表演。有一次在基隆演出,吉他突然无法收音,技术人员慌张地把许正泰的主唱麦克风调很大声,他只能硬着头皮,边弹一把没发出声音的吉他边唱歌,台下观众就欣赏了一段大胆的清唱。

之后加入的是吉他手官靖刚,他去帮洪申豪的个人演出弹吉他,正巧第一次看到伤心欲绝表演,被这个乐团当时的糟糕技术震惊,心中暗想“假如我加入这团好像可以帮忙做很多事情让他们变好听一些”。没想到许正泰接收到了心电感应,那天演出结束后就邀他加入伤心欲绝。

没多久,刘暐退伍,“生气的年轻人”解散了,他吉他弹得比许正泰好一些,就开始在伤心欲绝弹吉他,许正泰专心当起主唱。

因为家住得近很方便,许正泰和刘暐几乎天天混在一起,没事就约在兰馨一号公园弹吉他,还把这个公园叫做“有舞台的公园”。通常是刘暐抓几个音就自顾自地弹,许正泰在旁边乱唱,不管有没有歌词,这些东西大部分时候都没有变成歌,他们只是在消磨无聊的晚上。但也有意外,有一次黄绍祖跑来公园一起玩,三人一晚就写了《情歌小品》《亲亲宝贝晚安》和《Last Train Home》三首歌,收录在2011年发行的 EP《喔我没有灵魂》中,毫无修改。

位于台北师大路的师大公园是他们常去的另一个公园。那是一个长条形的公园,经过好几个路口,2013年以前,对面就是有台北 CBGB 之称的 Livehouse “地下社会”。玩乐团的、看表演的、搞艺术的、逛夜市的、师大和台大的学生……各式各样的群体都在公园聚集。每周五下班后,即使没特别约定,许正泰也总能在那碰到朋友们,他说自己是师大公园“很外围”的人,去了只是在一边跟刘暐官靖刚喝酒聊天,那成了每周末生活的一小部分。

“以前的师大公园是台北一个非常特别的存在,龙蛇杂处,每天都有事情发生,我相信它是这地方很重要的一个场景,是一个自然形成的,恩,‘文创园区’。”许正泰似乎不太习惯这个说法,“师大公园后来因为居民的抗议而歇业,所以现在就跟其他任何台北的公园没什么不一样,很适合老人散步。”他补充。

而官靖刚这个月去首尔玩,则几乎天天都跑去弘大一带的公园喝酒,感慨着“三十出头的现在只能跑到韩国去缅怀青春的感觉实在不胜唏嘘”。

伤心欲绝贝斯手/黄绍祖

伤心欲绝吉他手/官靖刚

当时伤心欲绝要练团的话,会去台北东区巷子里的一间 UD 乐器行,因为官靖刚在那打工,练团可以打八折。练团前,团员基本都喝得醉醺醺,进入练团室后很不精准地练习,写的歌都很短,一次两小时的练团可以把所有歌跑个五次。几个月之后,许正泰意识到,如果不录下来,他们很快就会把这些歌丢掉,所以,就有了伤心欲绝在2010年发行的首张专辑《我爱您》。

第一次进棚录音时,刘暐还在当兵,他那把吉他是许正泰录的,录得比较烂。全部录完准备后期制作时,录音师的硬盘挂了,档案全部消失,所以整张专辑都从头再录一次。重录时刘暐正式加入,这张专辑才收录到他写的《WSS》和《我爱您》两首歌。“这两首歌非常重要,你试着把这两首歌抽掉听这张专辑,简直没道理。”许正泰建议。官靖刚提起这事也有点后怕,“这几年时常在想假如当年硬盘没坏,我们很可能会发行一张像大便一样的东西出来,在未受关注的状况下解散,从此销声匿迹。”

地下社会、The Wall、Legacy、台南的 TCRC……伤心欲绝活跃在台湾北中南的大小演出场地,身边的朋友办的各种活动都去唱,共演乐团的名单放到现在看还是十分梦幻——汤汤水水、透明杂志、荡在空中、非人物种、随性、白目、马克白、Human Being 等等。

提起印象最深的一场表演,许正泰想到2011年他们第一次参演巨兽摇滚音乐节的时候,团员喝得太醉,因为一整天的噪音问题,警察数次到活动现场查看,排在后面上场的伤心欲绝需要在很短的时间内结束演出。官靖刚在极不清醒和极大压力下,solo 弹得歪七扭八,许正泰下台时在舞台上跌了一大跤,四脚朝天。演出结束后,团员们凑在一起检讨,问官靖刚说你刚怎么了,他突然眼泪哗地就喷出来了。

那时刘暐常很兴奋地说,跟2000年左右相比,他在街上看到拿乐器的年轻人变多了,展演空间也变多了,看上去有更多人在做音乐,这很好。不过就是讨论朋克的人变少了。虽然很多乐团的简介或是活动文案都会加上“躁动不安叛逆的朋克精神”这个形容,但当朋克有了定义,似乎也就不用再讨论,而从此更像是一种商品、一种情调。“这也没什么不好,本来或许就是,地方很小,参与的人就这些,一个讨论不出结论的事情确实该放下去找另一个值得讨论的话题。但是还留下的人彼此间的资源共享也比以往更活络,清净一些。”许正泰这么觉得。

烟酒不离身,诱使观众在短到来不及反应的快板歌曲中激烈冲撞,伤心欲绝在大多数人眼中跟朋克脱不了干系。但在许正泰眼里,所谓的朋克,是你得一心一意相信你在做的事有一层更高的意义,你要有种使命感,而这使命是使世界或是人们往你相信的更好的方向前进,要有破坏的勇气与重建的决心。而伤心欲绝从不觉得自己可以或想成为这么严肃且伟大的人,他们对所有信仰体系包括朋克都带有点怀疑的成分。

“我不喜欢一直说自己是什么,任何东西的定义都是一直在变动的,如果可以,我只觉得我们是摇滚团,这最没问题,因为定义最不严谨。但说是摇滚乐团对听众来说太飘渺,还是很多人问说,你玩哪种摇滚,然后眯起眼,五月天那种?所以外界单位都还是乐于介绍我们是 XX朋克乐团。对此我可以理解,但我自己不觉得是不是朋克对我或对你很重要。”二十五六岁的许正泰对朋克的看法,跟现在基本一样。

“又没有人付我们几千万几亿叫我们不要变”

伤心欲绝一直想找个键盘手,曾拉老朋友斑斑(雀斑乐团主唱)练过一两次团,却因为太熟激不起新的火花而作罢。2013年,他们发了一条信息给刚加入“闪闪闪闪”乐团的马抠,问她要不要来试试看,一试就试到现在。

至于现任鼓手陈冠甫,是伤心欲绝在练团室刚好碰到他在另一个乐团 Glue 打鼓,就问他有没有兴趣一起玩,想了一周左右他就答应了。2014年,伤心欲绝组成了现在的固定六人阵容。

伤心欲绝键盘手/马抠

伤心欲绝鼓手/陈冠甫

2016年3月,伤心欲绝开始录制新专辑,一个多月后,由于对所有歌的词曲状态都不满意,他们停止录音,把所有歌重编了一次,这个过程耗时一年左右,中间又写了两首新歌。

今年四月,伤心欲绝再次进入录音室,没有制订完整周密的计划,开始录音后的第三个晚上,一切工作都即将开始崩溃。他们面临两个选择,一是硬着头皮把钱烧光,二是选择跟另一位制作人老王(王昱辰)讨论之后再开始,伤心欲绝选择了后者。老王曾为伤心欲绝的老友乐团“汤汤水水”制作专辑,是台湾地下音乐圈子里颇受好评的资深混音师。

老王开始参与后,在录音过程中就给到伤心欲绝很多建议,前期一个半月录音结束后,还有很多录音是在他的录音室 Rooftop Audio 完成。为了赶上专辑发行计划,完美主义的老王不得不做出很多妥协,其实很多声音他一直想偷时间重录。“如果可以,他一定希望我们把整个发行计划往后延。”许正泰说道。

混音时,许正泰常看着老王在电脑前一坐快十个小时,眼球上布满血丝,非常吓人,“但他就是还想做好一个作品,这点我没什么话好说。有人愿意这样参与你的可能没什么创意的作品,这很难得。”有过这次经历,许正泰觉得伤心欲绝以后的专辑应该不会想找别人合作了。

2017年7月28日,伤心欲绝正式发行第三张作品《还是偶尔想要伟大》。那天也是他们新专辑巡回的第一站——高雄 LIVE WAREHOUSE。

跟前两张作品一样,这张专辑交由独立厂牌长脑筋唱片发行,唱片设计也由厂牌主理人唐世杰完成

为了筹备高雄、台中和台北的三站巡回,伤心欲绝进入“闭关”状态,每个人都把弦绷很紧。可能是太久没有发行作品,大家都希望好好做场演出,平时不太爱理许正泰的团员们,开始很主动地参与演出相关问题的讨论,练团或表演时喝酒也越喝越小气。官靖刚更是比较夸张,“练团状况不好回家都会睡不着,不然就是一直梦到演出搞砸,超恐怖的。”

8月19日,伤心欲绝专辑巡回台北站,门票在一周前售罄。他们没有邀请共演乐团,而是不歇气地将三张作品中的曲目完整表演一遍,请到的唯一一位神秘嘉宾竟是好友——落语师(日本传统曲艺形式之一,与中国的传统单口相声相似)戴开成。演出分成三个段落,开场是一个八分钟的段子,告诉大家应该带着怎样的心情进入这场表演,全场看去只有一盏灯,还有他,以及他的语言萦绕在场馆里。串场五分钟,最后一个段落开始前全场黑暗,看不见人,只有他的声音从天边洒落。

看到现场观众生动到有点过分的脸,伤心欲绝的表演还是跟以前一样能让大家听到嗨撞到爽,但一切又有些不同,比如许正泰跟官靖刚会在演出前的凌晨跑去戴开成家里再对几遍稿,他也看出观众对这种新搭配的陌生感,希望通过更多次的尝试,让这种形式成为伤心欲绝固定的、完整的、好玩的演出。

伤心欲绝新专辑巡回台北场

跟以往相比,无论是录音、数字/实体发行还是安排演出,这次发新专辑的伤心欲绝在方方面面都做得更为周全,许正泰觉得这只是把以前没完成的事给做到而已,因为以前执行力不足,整个乐团的状态也不稳定,“我认为这些对于一个乐团来说都是非常基础的事,还谈不上什么野心或是多长远的计划,我们手边资源就已经这么匮乏了,想做一件这么没产值的事当然要想办法继续下去。”

有人说伤心欲绝变了,不冲了,不朋克了,变“娘”了,像是妥协了。“我们本来有很 Man 吗?”虽然蛮困惑,但许正泰也很肯定,他们确实变了。

“假装自己没变实在很没必要,以前能写些喝酒喝很醉的歌很爽,只是那些事我们真的说得很腻了,那对六、七年前的我们很有意义,因为我们当时相信那是生活的救赎,而且还看起来很浪漫。但现在那些事已经不能真正带给我们内心任何平静了,我们还是必须老实一点,要写那样的歌我们可以无止尽地写,但那就是骗人,我们丢掉的歌很多都是这样。那不是我们在这个阶段所面对的,我们到了现在还是有那么多不满是为什么,这是我们现在比较有兴趣的话题。相较起来,以前还更容易对很多事妥协呢。”

还有人把伤心欲绝称为台湾地区“绝望世代”的代表乐团,草东没有派对被称为“鲁蛇世代”的代表则更常被提起,对于这种下标签的做法,许正泰觉得不失为好事一桩,至少大家开始定义新的文化,开始承认场景,给它一个名称是第一步,接下来还是要大家一起探讨这个名字可以代表什么意义

但这种说法被放到自己身上,许正泰还是不太想得通:

“我个人是不明白我们代表了哪一个人,何况是世代,听起来好像很屌,但这也不是真的。我们从头到尾都只想、也只能代表我们自己,要代表谁也要先问问他们愿不愿意被代表。看看很多人喜欢透过代言别人或是代言某个主义而得到好处,我个人是很不认同的。一连说了这么多代表,我真不好意思。”

伤心欲绝新专辑巡回台中场后台

以下是街声特别对话——

伤心欲绝三部曲15问

《我爱您》《喔我没有灵魂》《还是偶尔想要伟大》,伤心欲绝发行的这三张作品可被称为“伤心欲绝三部曲”,把他们跟这个乐团息息相关的生活唱给你听。

围绕这三部曲中的几首歌,街声大事问了主唱许正泰一些更细致的问题,一起来看看他是怎么回答的。

SV:你觉得《我爱您》这首歌是伤心欲绝的歌里最让人伤心的一首吗?不是的话是哪首?为什么?

许正泰:可能是吧,那首歌是一种很卑微的自嘲,但还是有人把它当作一首情歌。《我爱您》里有首歌叫做《Skinhead》,歌名由来是不知不觉就把这首歌的和弦写得很像当时常听的另一个波士顿乐团 Darkbuster 的一首同名歌曲。写这首歌时我刚失恋,写词时我觉得自己已经语无伦次了,所以你看歌词一直出现“你的脸”,而且我也没想要把它写得更通顺一点,这是一首失恋的歌。但我其实也不觉得我们哪首歌真的让我很伤心。

SV:《我的民歌时代》里唱“这样的时代这样的歌你有没有听过”,你觉得现在台湾必须一听的乐团/音乐人有谁?为什么?

许正泰:第一个想到的就是老猫侦探社,因为他们低调得很离奇,必须去挖来听听。必顺乡村也是我夜里经常听的乐团,数次找他们一起表演未果,他们的《纯情梦》我觉得不管是谁都会喜欢。

漂流出口、荡在空中、透明杂志、汤汤水水、非人物种、午夜乒乓,这几个团我都幻想过跟他们一起到处巡回。

最近也蛮喜欢脆弱少女组跟 deca joins,脆弱少女组的流行乐真的做得很帅,deca joins 那一群人都很厉害。庞克乐的话 BB弹,也可以听听最近愁城那一挂的音乐,无妄合作社、喂饱猪等,有次看舞人舞狮的现场也是很感动,但他们好像没有活动了。然后最近也发片的五五身、我们鼓手陈冠甫的另外两个乐团 Slack Tide 跟 Glue,还有一个刚开始活动的民谣歌手吕杰达,台湾自己一人唱这种类型的民谣的人很少,他接下来应该会有很好的作品出来。VOOID 也发片了,他们新专辑现在还在我音响里头。接着当然就是草东跟落日飞车、雀斑,这就不用我多说。

SV:仅仅相隔一年,为什么《喔我没有灵魂》这张 EP 整体就温柔了许多,还收录了三首不插电作品?

许正泰:有比较温柔吗?我自己不觉得,可能只是写的事情稍微没那么表面而已,也不那么特定,什么失恋啊,喝酒啊,可能比上一张更纠结一些,而造成这个纠结的原因更不明确吧。

收录三首不插电第一是我们钱不够在录音室完成这三首歌,第二是我们的歌最初都是用木吉他写的,这三首歌在转换至乐团版本时产生了很大的失败,怎么做都不满意,所以后来才找了午夜乒乓的刘邦杰帮我们在他家录完这三首歌的不插电版本。

SV:为什么这么久以来,《ASS》这首歌只在 EP 首发场表演过一次?

许正泰:你怎么会知道这种事?因为这首歌我觉得把自己写得好像超潇洒,很看透很沧桑,想要有一种李宗盛的样子,但写得太差,语焉不详,弄得大家都很尴尬。那种世故是那个时候我不具备的,但我写歌那一晚可能真的除了自溺没别的事可做所以就写下了那么恐怖的歌词。这首歌算是所有收录过的歌我最无法接受的,光想到就受不了。我也无法想像有人会喜欢这首歌,而且装忧郁就算了,还走音走得很严重啊。

SV:《摇滚纠察小队长》里,“Joey Ramone 用摇滚乐对抗全世界/地下社会用摇滚对抗师大里民自救会”这两句具体是什么意思?

许正泰:我觉得意思应该还蛮明显,我很喜欢 Ramones,但我不觉得他们真的有多么“摇滚”,我觉得他们很可能不曾很深入地思考任何问题。Joey Ramone 未必有付出比地下社会那些人更多的精神在实现所谓的“摇滚”上面,但他成为这世界的偶像,摇滚巨星,他标志着一个时代。前几年他的家人还是谁翻出来他的旧 Demo,然后 Remix 后发行了一张专辑,主打歌叫做《Rock’n roll is the Answer》。回头来看地下社会就算这么拼命,花了很多钱,关了又重开,到完全结束营业,最后还是被师大里民自救会给斗垮了,那还只是一个社区组织呢,最后可能这世上也不会有太多人记得地下社会,这或许是这地方得面对的无解的困境。

SV:专辑名“还是偶尔想要伟大”来自于这首歌的一句词,为什么这首歌的题目不用这个,而是“摇滚纠察小队长”呢?

许正泰:因为我不想把这首歌搞得超级严肃,虽然它还是有严肃的地方。而且我喜欢“摇滚纠察小队长”这个词,我居然想得到这么好的歌名我自己也很讶异。那好像是一个带种苦闷,很不得已的心情的人想要找别人麻烦。这种人在台北很多,一生不怎么得志,到最后唯一擅长的就是挑人家小毛病,一有机会就要挥洒正义感,喜欢看到别人受到惩罚,充其量不过是个纠察队,没办法成为一回事。听到人家在家弹吉他会报警的很多就是这种人,在公车上因为没让座就摄影 po 网的也是这种人,世界永远不会因为他的热心而有一丝更好的可能。

SV:为什么选择《破了洞的美梦》这首歌先拍 MV ?拍摄过程中最难忘的体验是什么?

许正泰:因为我们从以前到现在的 MV 导演大八喜欢这首歌,而我们也不觉得有什么不妥。最难忘的体验是那天大概是整个夏天最热的一天,然后一大早去了我最不乐意去的场合,游乐园,到最后我除了碰碰车没一样敢玩的,旁观大家玩到开心得魂不附体,然后到了另一个场景万华的青年公园时我已经中暑脱水,拍摄过程我都处于一种随时要昏厥的状态。所以有一些画面我印堂发黑嘴唇发白,但这跟这个剧情也是蛮吻合的。

SV:《持续三年的晕眩》似乎是唯一一首你写词,刘暐作曲的歌,这首歌是在什么情形下写出来的呢?

许正泰:我们另一首歌《小情小爱》也是他作曲我作词,但那首歌收录在其它地方。而《持续三年的晕眩》这首歌很主要的就是开头的旋律,有一天刘暐练团时把它弹了出来,我们就抓着这个旋律在练团室里不间断地跑了很久才把架构给确定,那时我28岁,习惯性地睡眠不足,经常感到头昏,心里还想着一个她,应该是练完团的那个晚上回家我就把歌词写完了,当然这次收在专辑里的版本还有一点小程度的改写就是了。

其实我们还有其它合作的方式,有阵子刘暐埋头写了一叠稿纸的歌词给我,以及一堆旋律,但他似乎都没心情把它们编成歌,那些旋律的名字都叫《串场一》《串场二》。我记得我大概是收到《串场七》的时候就受不了了,串场曲快比真的歌还要多了,于是开始重编那些词跟旋律,最后就有了《I’m a Taiwan non-style rock》这首歌。

SV:《I Quit》《I’m a Taiwan non-style rock》《失恋后的那个礼拜》《也许我见不到你了》是刘暐写的歌,你唱他的歌通常会有什么感受?

许正泰:2012年左右刘暐自己录了四首歌,《也许我见不到你了》也是其中一首,我想我永远没办法唱得像他当初唱的那么好。他后来把这些歌都丢掉了,我说的丢掉是说把原始档放进垃圾桶后再按“永久删除”那种,从人间消失了,非常可惜。我记得其中一首歌叫做《女鬼》,写的是他觉得被女鬼缠身的事,还有另一首歌的歌词写“雀跃的人在河边骑脚踏车,我得过忧郁症”,全世界应该找不到第二个人会把这两句话连在一起说。

而《I Quit》是2012年的歌,当时表演过一次,隔了很久,中间历经一段伤心欲绝的空白期。在我家旁边一条溪,溪水流个两百公尺会经过刘暐家,伤心欲绝没活动那阵子,我有一天坐在溪边写歌时突然想到这首歌,和弦都还记得,但怎么也想不起来歌词,非常扫兴。我回家就写 email 给刘暐问他记不记得歌词,隔了好几天他才回我,寄来2012年我们录的一个 Demo。后来准备这张专辑时我们就决定一定要收录这首跨越一段不短的时间的歌曲。

SV:新专辑的12首歌里,你自己会有比较偏爱的作品吗?为什么?

许正泰:我其实从没听完过自己的专辑,不管是《我爱您》或是《喔我没有灵魂》,就是不喜欢,不觉得好听,我可以把时间花在听其它更好听的东西上面。我大概2013年意识到自己的这个状态,所以那阵子玩得非常挣扎,我们后来留下了一张 Demo 作品——我也没听完过。那这几年间我们写了非常多歌,这次收录的就是最后留下的12首,要说偏爱很难说,都算不错,但要说爱可能暂时没办法,因为我们这次还是做了很多不得不的决定,我在听这些歌时都会听得到这些缺憾,所以无法非常坦然,但这确实是第一张我听完好几次的自己的作品。

SV:看你给我的歌词 pdf 里有一首叫《台北流浪指南》的歌,其实之前你们也有在 Facebook 上发这首歌的歌词,为什么最终没有收录在这张专辑?

许正泰:这是今年写的一首慢歌,关于一位好朋友,我很喜欢,编曲也用木吉他大概完成了,只是要做成乐团版本还是很不恰当,所以录音时我们决定就只录木吉他版,那时跟团员的默契是最好能录,但是录不进去就算了。后来还没录这首歌我就知道我们的进度非常落后,包括在后制阶段我都还在等待机会,给你歌词也是在这个时候。后来我们就只能做完那十二首歌,但也没什么遗憾的心情,下一张再说吧,但这首歌应该很快就能在现场听到了。

SV:通常来说,你是怎么写歌词的?

许正泰:我觉得现在我感兴趣的已经不是一个很简单的事件,而是更多关于生活或是人生这个漫长的过程的发现,所以那非常需要累积生活,但生活是一个稳定的状态的总和,每个人仔细回想都能回想到有一段时间的生活是如何如何,需要花时间才能建构的。

所以我近两年最好的状态当然还是坐在桌子前一口气就写完一首歌,但更多的时候是当我能想到一两句话就先记下来,到了某一个时间点,这些句子自己就能成为一个完整的表达,我看着看着也终于明白这些话对我的意义是什么。可能不会是很明确的针对某一事件,但这跟我对生活的想法很一致,很凌乱,很复杂,很纠结,说不太清楚。

SV:新专辑中键盘很突出,吉他的部分倒是相对比较靠后,这是怎么考虑的?

许正泰:声音方面比起以前来说配器更多了,所以这是分配后的结果。我们的吉他原本在编曲上就是应该要很直接,而马抠花很多力气跟心思在编曲,所以我自己认为键盘的突出是因为吉他的木纳所导致,但这结果我也觉得还算搭配得不差。

官靖刚:在这个团里吉他份量的拿捏一直都是个大哉问,因为团员多,乐器已经很满了,既然我弹不出那种吉他英雄式的 Solo,那么不如把旋律的重责大任交给马抠。因此新歌的吉他编曲我开始减少分解和弦跟八度音的使用频率,尽量用刷 Chord 把音墙跟节奏做出来(简单说就是顾好爽度),然后把比较多的心力放在和声上。目前这种做法自己开始觉得有些无聊,希望之后的新歌在吉他编曲上能够有新的突破。

SV:虽然这次发专辑有朋友们倾力相助,但你提到你有在心里感到寂寞,能具体说说为什么觉得寂寞吗?

许正泰:这些话只说给一小部分的人听,他们知道就够了。

SV:最近的一篇访问里,你说伤心欲绝“就是一个摇滚团,以内容来说,可以说是比较吵的民谣团”,没再强调朋克团的标签,那你们现在对朋克的理解是什么?

许正泰:跟以前一样,基本上如果要自称是一个什么,你必须要真的做得到,而且你不能明明背叛了自己却绕个弯来说服自己,时时找台阶让自己下,我们不认为自己能对任何主义实行地如此严谨,所以没什么好强调的,当然就内容上我们与朋克乐是比较亲近的,但我不觉得这就能说是朋克音乐。

Q&A : a Simple Day

你的简单一天是如何开始、结束的呢?

许正泰:

第一个答案:我的一天从将睡魔赶走开始,在等待睡魔袭来中结束。

自我评价:好无聊喔,这个好故意。

第二个答案:从前晚的懊悔中开始,在今晚的失落中结束。

自我评价:好恶心。

第三个答案:起床不吃早餐,睡前不吃宵夜。

自我放弃:就这样。

(除特别标注外,本文摄影:陈艺堂)

本文为街声原创,欢迎转发,商业媒体转载,需获得授权,并注明作者及出处。

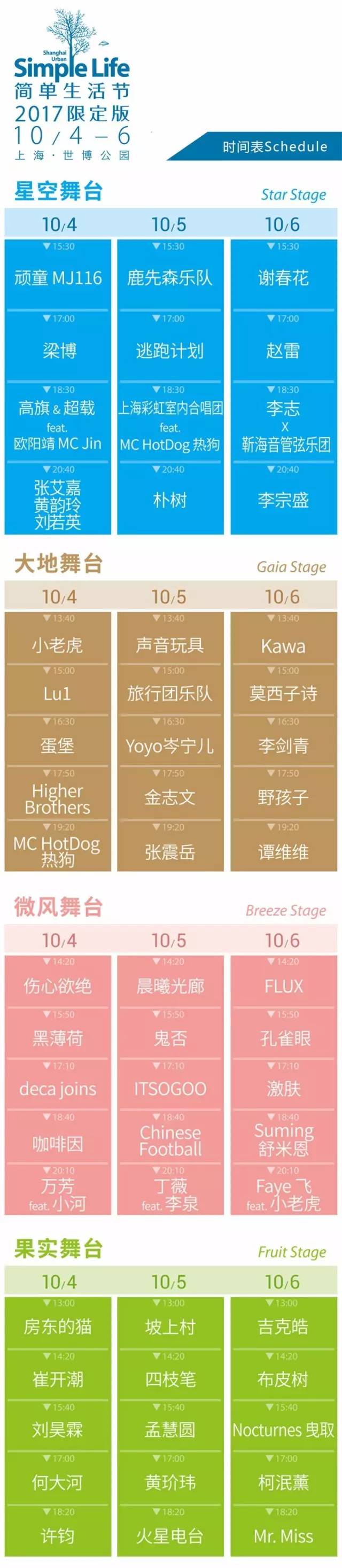

简单生活节“2017限定版”时间表

评论