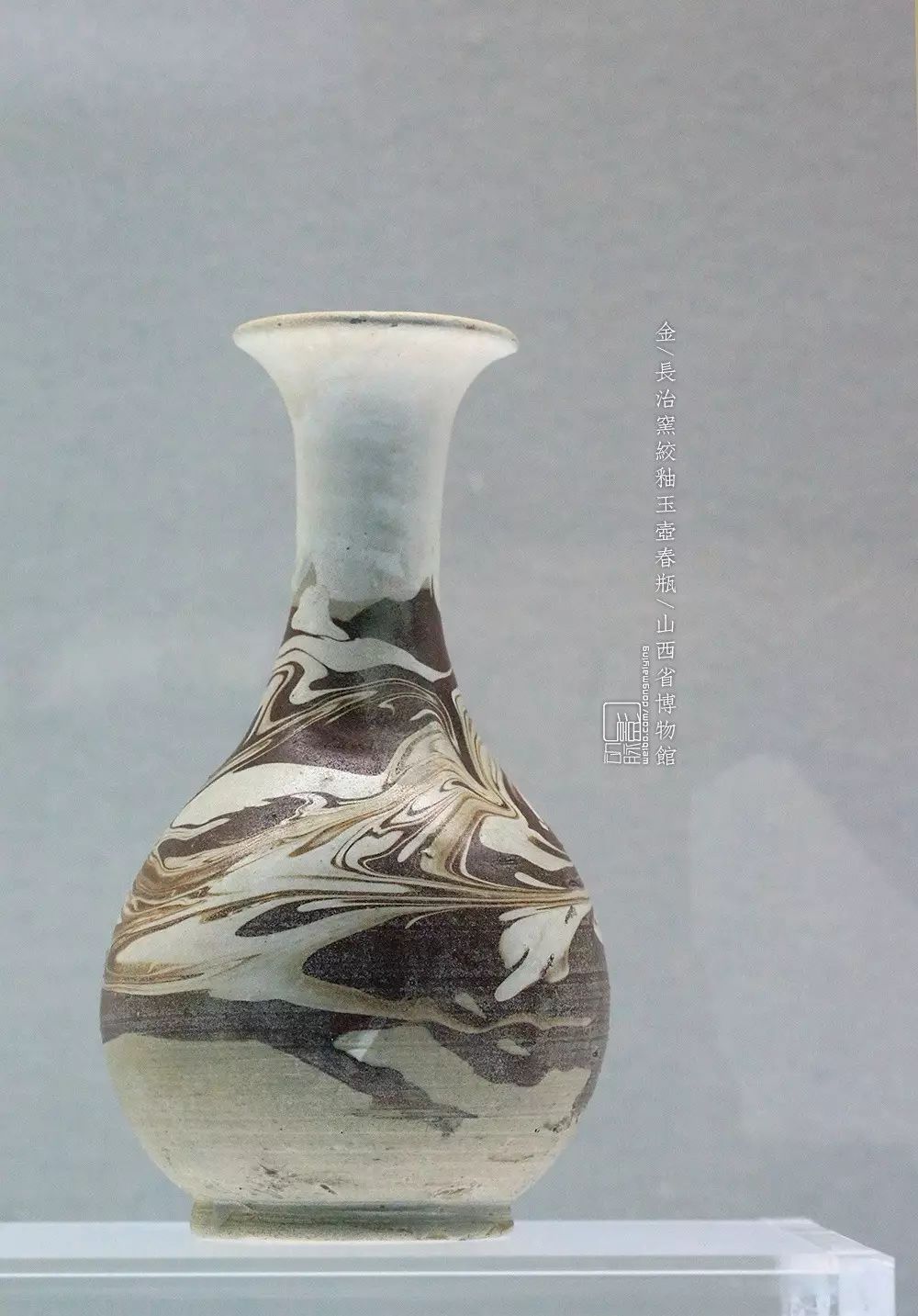

今天舍爷要和大家聊的,是古人宴席中一个不可缺少的角色——玉壶春瓶。

(图:动脉影)

和我们之前讲的梅瓶一样,玉壶春瓶也是我国古代陶瓷中的经典之作,两者就像“孪生兄弟”,创烧及流行时代大致相仿,均以盛酒为基本功能。但她们在造型轮廓、设计内涵、使用功能上又存在不同程度的差异性。

(图:动脉影)

玉壶春,该名称被用作器物的确切名称可以肯定是在清代,这一点从清宫造办处的档案中便可揭晓答案。清代学者陈浏在其著作《陶雅》中,也明确记载以玉壶春称作器物的定义:“状似美人肩,而项短、腹大、口颇侈者,曰玉壶春”。“玉壶春瓶”的叫法也由此而来。

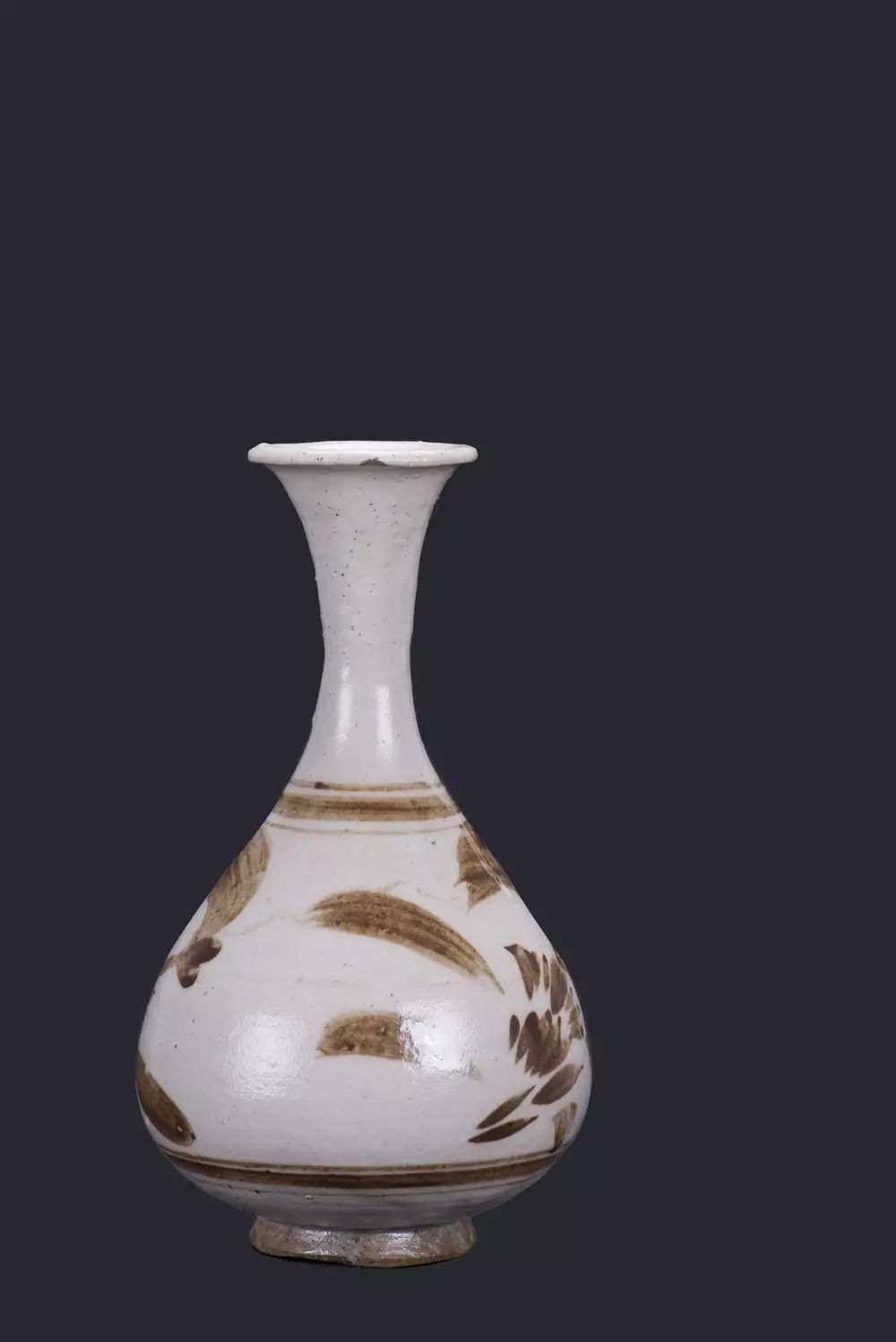

了如三舍藏 磁州窑系白釉玉壶春瓶

其实,玉壶春瓶的型制早在宋代就已经成熟,并且流行于大江南北,在当时磁州窑、定窑、耀州窑、钧窑、景德镇窑、龙泉窑等诸多窑场均有烧制。

承担酒壶的角色

之所以广泛流行,和她的实用性最为密切。宋金时期,玉壶春瓶承担着盛酒器的作用,她和梅瓶的不同之处在于,后者体积较大,多为贮酒器,而前者则承担着酒壶的作用。

在古人宴饮活动中,梅瓶在距离倒酒饮用这一环节时,中间还要隔一道器物——执壶。也就是说,要先将梅瓶中的酒放入执壶中,在摆宴席的时候,将执壶和盏托、劝杯等器皿配套使用,方可饮酒。这也是宋金壁画中,梅瓶经常出现在桌下,置于地面的原因。

辽天庆元年 韩师训墓壁画“宴乐图”

梅瓶放置在桌子旁边的矮架上,宋金时期的梅瓶大多如此放置,或直接置于地面上。

玉壶春瓶则不同,她可以充当执壶的角色,直接与盏托、劝杯等配套使用,做斟酒器之用。这一点同样在宋金画作或壁画中有所反应。收藏于大英图书馆的《诗选集》第40页插图“庭园宴席”,中间描绘了两只玉壶春瓶放置于矮桌上,有一侍女手持另外一只玉壶春瓶作斟酒状。

“庭园宴席”中出现的玉壶春瓶形象,旁边的侍女用其做斟酒状

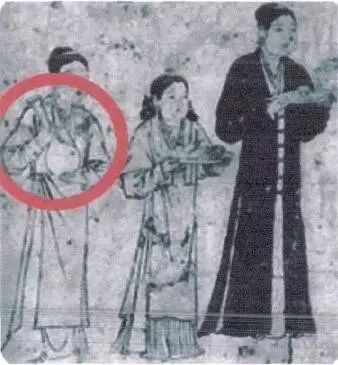

河南登封王上金墓壁画,描绘了侍女手持玉壶春瓶的象形,与另外两个侍女并排站列,后者手端劝盘、劝杯及瓜果。

登封王上金墓壁画中出现的玉壶春瓶

元代山西洪洞水神庙备酒图中,显示一女子左手端盏托,右手持玉壶春瓶的形象。

洪洞水神庙壁画中的玉壶春瓶,和盏托同时出现

以上例证都可印证,玉壶春瓶在宋金元很长一段时期内,承担着与执壶一样的盛酒、注酒的作用。

宋金时期——造型随意、多样化

元代以前,玉壶春瓶另外一个与梅瓶的不同之处在于,前者的造型变化不像后者那样有明显的时代特征和地域性差异,呈现较为多样且零散分布的面貌。

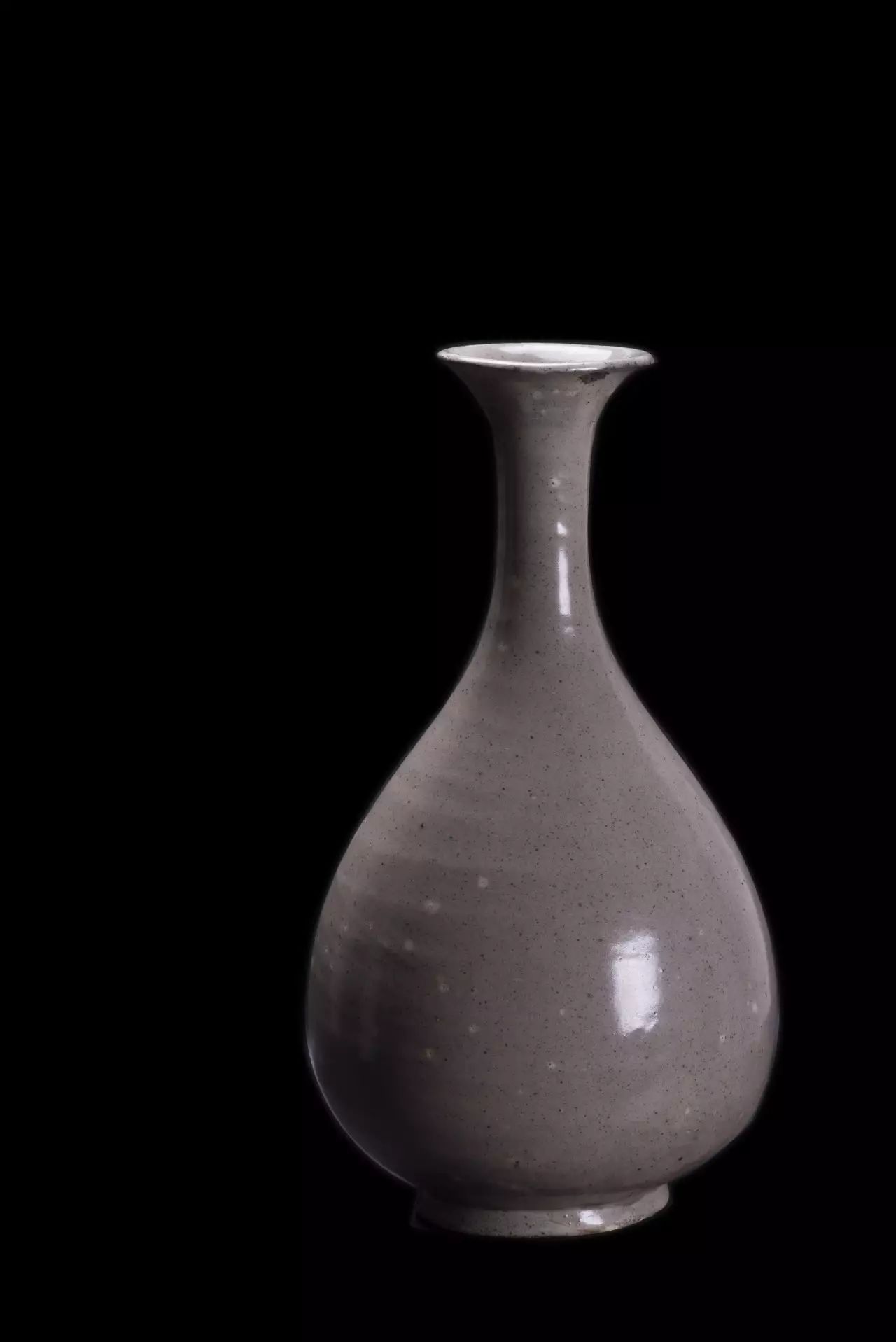

这一阶段的玉壶春瓶总体来说,可谓撇口、细颈、垂腹或圆鼓腹、配以圈足。但不同窑口,乃至同一窑口生产的器物形态又有所差异,和后世较为程式化的造型不同,体现了宋金时期的随意性。

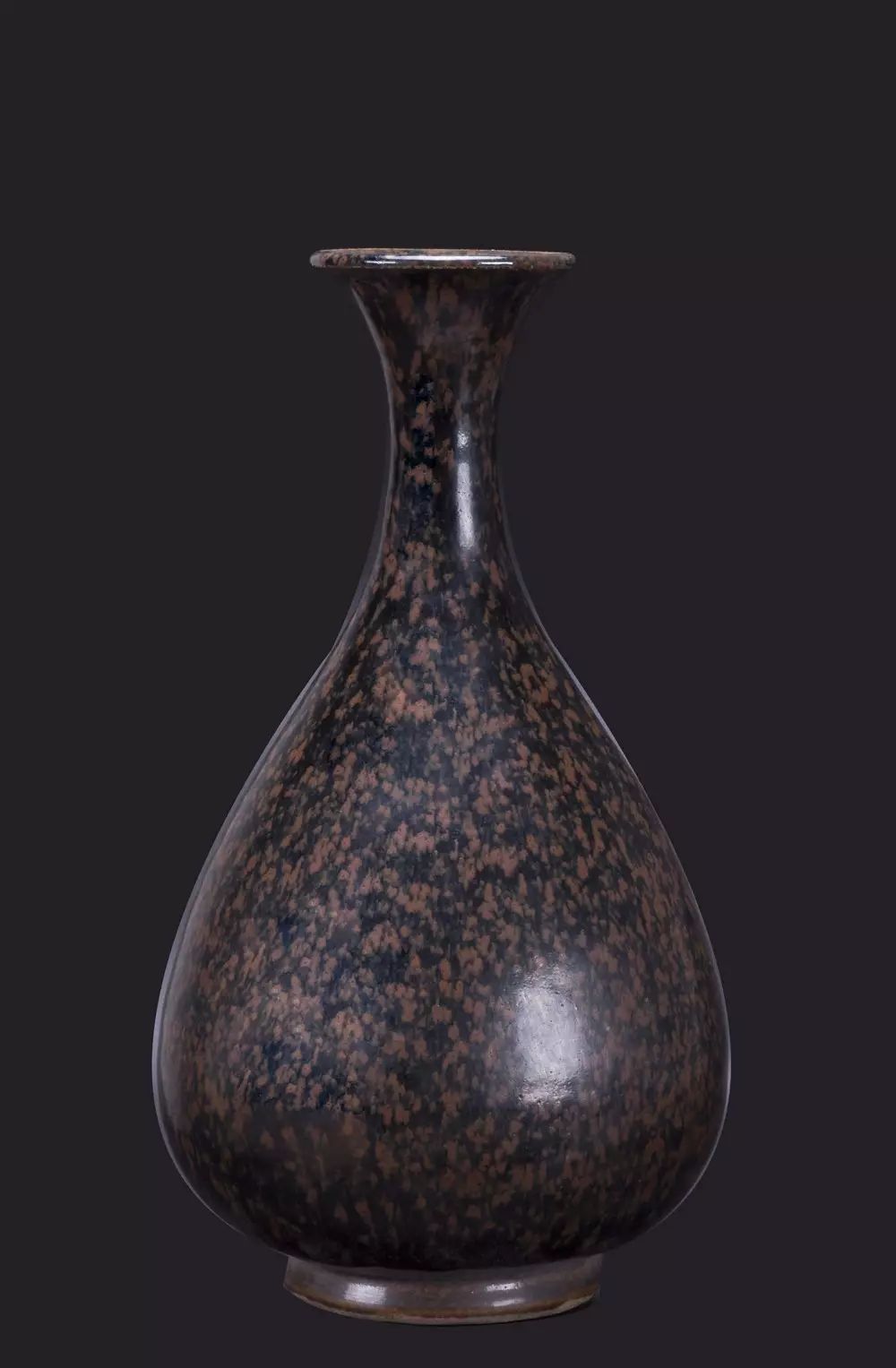

了如三舍藏 磁州窑系黑釉铁秀斑玉壶春瓶

之所以随意,乃因其世俗。越是民间世俗化的产物越发随意、任性,相反,达官显贵,文人雅士所用之物则讲求精致、典雅,一种投其审美的程式化风格,也是一个时代精神风貌的产物。

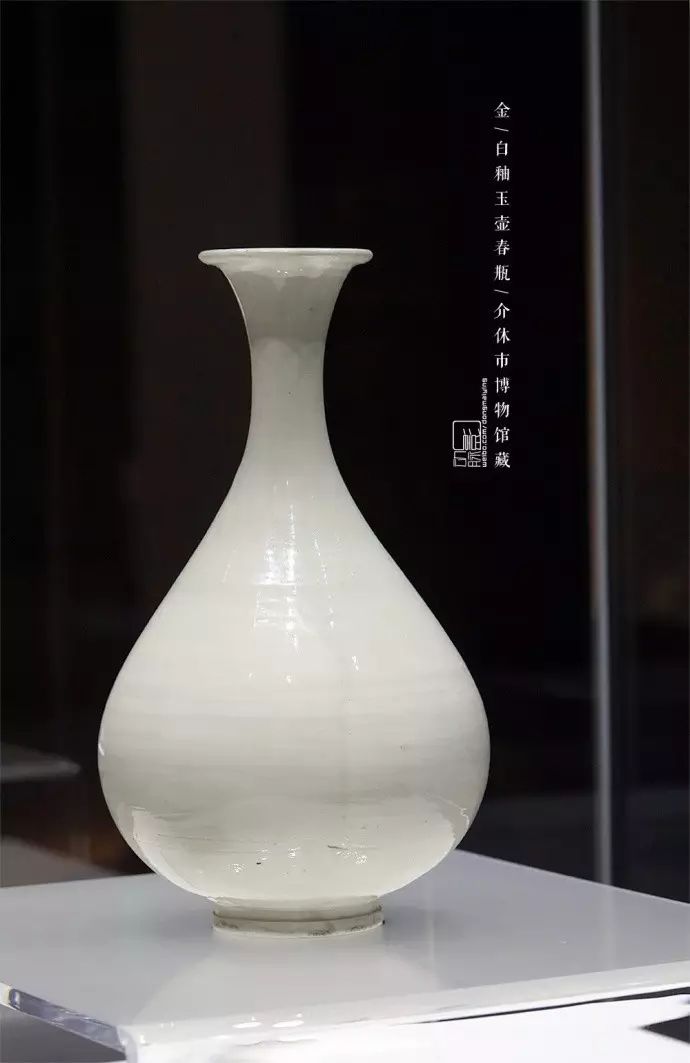

例如,宋金时期流行一种直口、细长颈、杏圆腹的玉壶春瓶造型,颈部和腹部比例大致为1:1。从形态上看,体现了宋瓷隽秀、典雅的风格,迎合了社会上层人士的审美趣味。值得注意的是,这种玉壶春瓶仅见于宋金时期,并且均烧制于名窑的高档次产品中,流传至今的更在少数。这不得不说是一个时代的标志性产物。

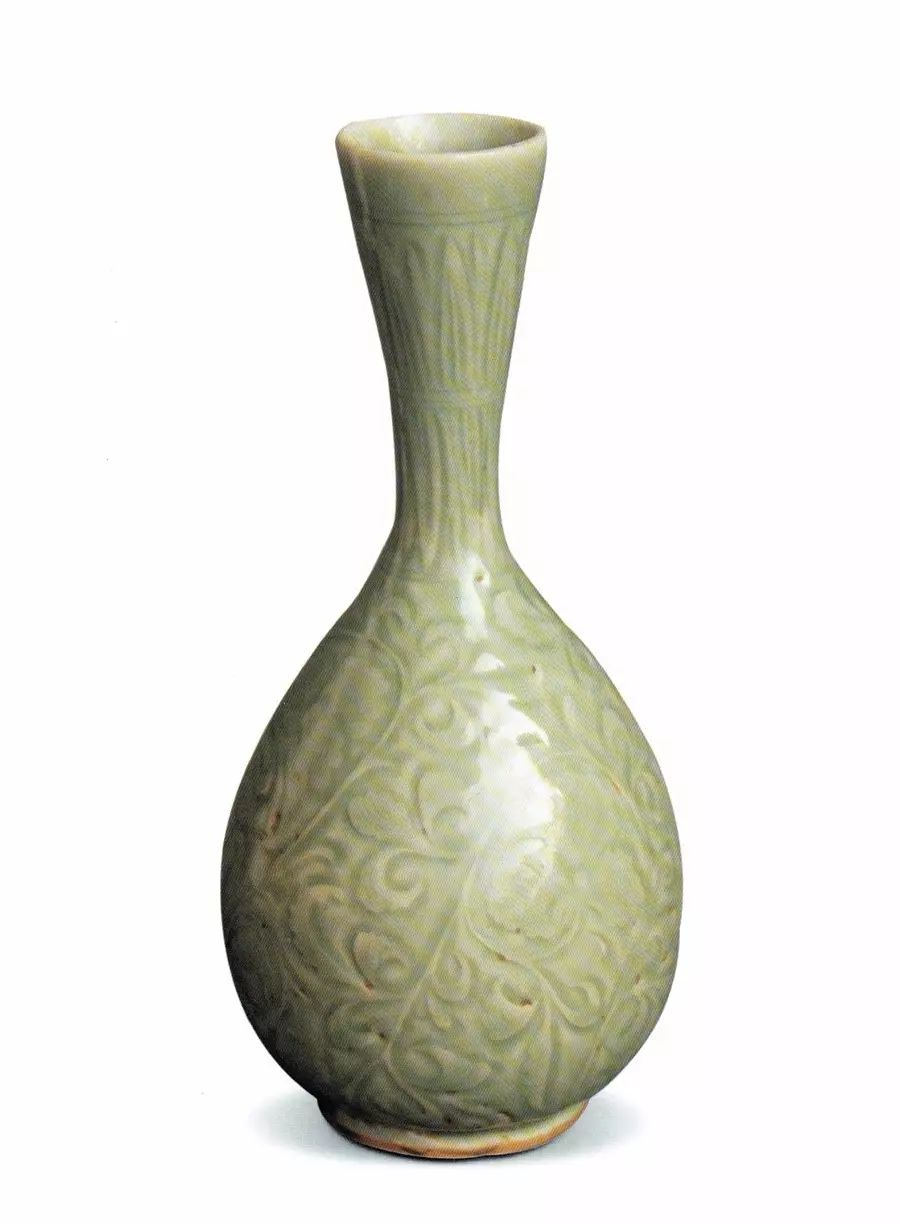

金 临汝窑青釉玉壶春瓶

金 耀州窑青釉刻花缠枝花卉纹玉壶春瓶

同时期还出现很多形态略有差异的玉壶春瓶,更多的则为民间使用,体现了随意性、世俗化的特点。舍爷选择几种归纳如下:

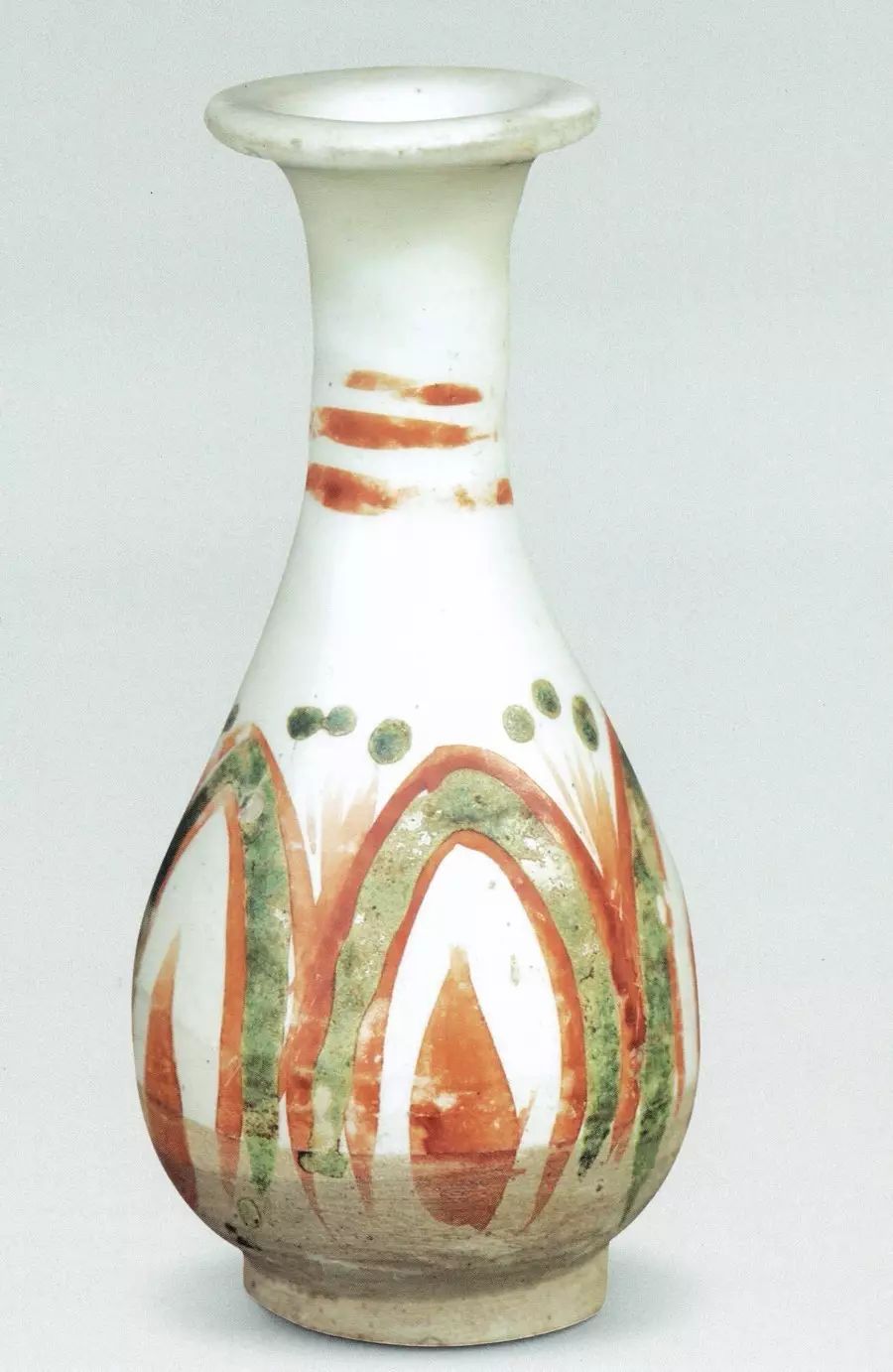

金 白釉红绿彩玉壶春瓶

口边外翻,细颈,垂腹,圈足,器身施白色化妆土,釉上红绿彩绘,饰以弦纹、仰莲纹,施釉不到底。

金 鹤壁集窑黑白釉玉壶春瓶

撇口呈喇叭形,束颈,溜肩,圆鼓腹,矮圈足。口至颈部施白釉,肩腹部施黑釉,釉面漆黑光亮。

西夏 灵武窑白釉玉壶春瓶

口边微内敛,喇叭口,细颈,下垂腹,圈足。施白釉,施釉近底足。

元代——程式化和随意性并存

元代的陶瓷生产面貌发生了很大变化,很多宋金时期盛烧的窑口已经衰落或消失,取而代之的是,景德镇集中体现了陶瓷生产的新工艺和新面貌。

与此同时,玉壶春瓶的造型形成了以景德镇为代表的程式化风格,基本形态是撇口、细颈、下垂腹、圈足外撇。其他窑口仍继续烧制该器,型制仍表现出较大的随意性。但总体而论,元代玉壶春瓶体态多挺拔秀丽,并非某些业内人士所说的浑圆、厚重,体现了蒙元时期粗犷、豪放的民族性格,此观点实为偏颇。

元 青白釉玉壶春瓶

元 白地黑花褐彩云龙纹玉壶春瓶

饮酒同样是蒙古族的风尚,特别是在元代,流行一种蒸馏酒,酒精含量高达30度,饮用如此烈性之酒就要配合容量适宜的玉壶春瓶。因此,玉壶春瓶的烧制不但没有衰减,反而增添了一些新样式,迎合不同的消费需求。

元 青花折枝花卉纹八棱玉壶春瓶

元-黒釉花口玉壶春瓶

明清——观赏及陈设

明清时期,玉壶春瓶的功能发生了根本性转变,已由原来的酒器转化为插花和陈设功能。但在此之前,已出现关于玉壶春瓶可能做为插花功能存在的线索。

了如三舍藏 磁州窑白釉褐彩花卉纹玉壶春瓶

北宋词作家曹元庞所著《临江仙》有这样的描述:“青琐窗深红兽暖,灯前共倒金尊,数枝梅浸玉壶春……”,这里所讲的玉壶春虽然不能肯定就是瓷制的玉壶春瓶,但至少为玉壶春瓶作为插花器使用提供了一种可能。

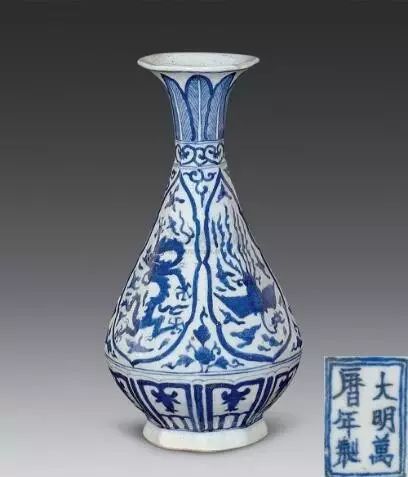

明万历 青花龙凤纹八棱玉壶春瓶

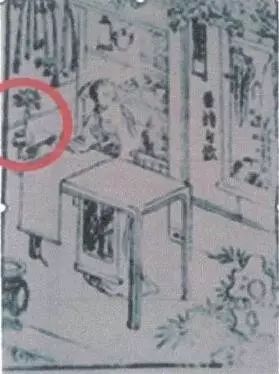

明万历图书《元明戏曲叶子》有图为证,在一张作画的桌子上摆放一只玉壶春瓶,并插花。

《元明戏曲叶子》中的玉壶春瓶

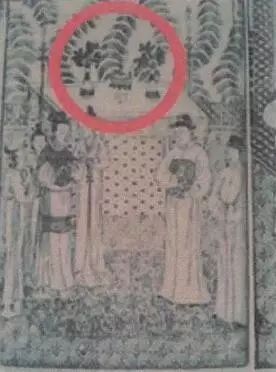

明万历的《南琵琶记插图》中,长桌子上摆放两只玉壶春瓶,也插花草。

《南琵琶记插图》中的玉壶春瓶

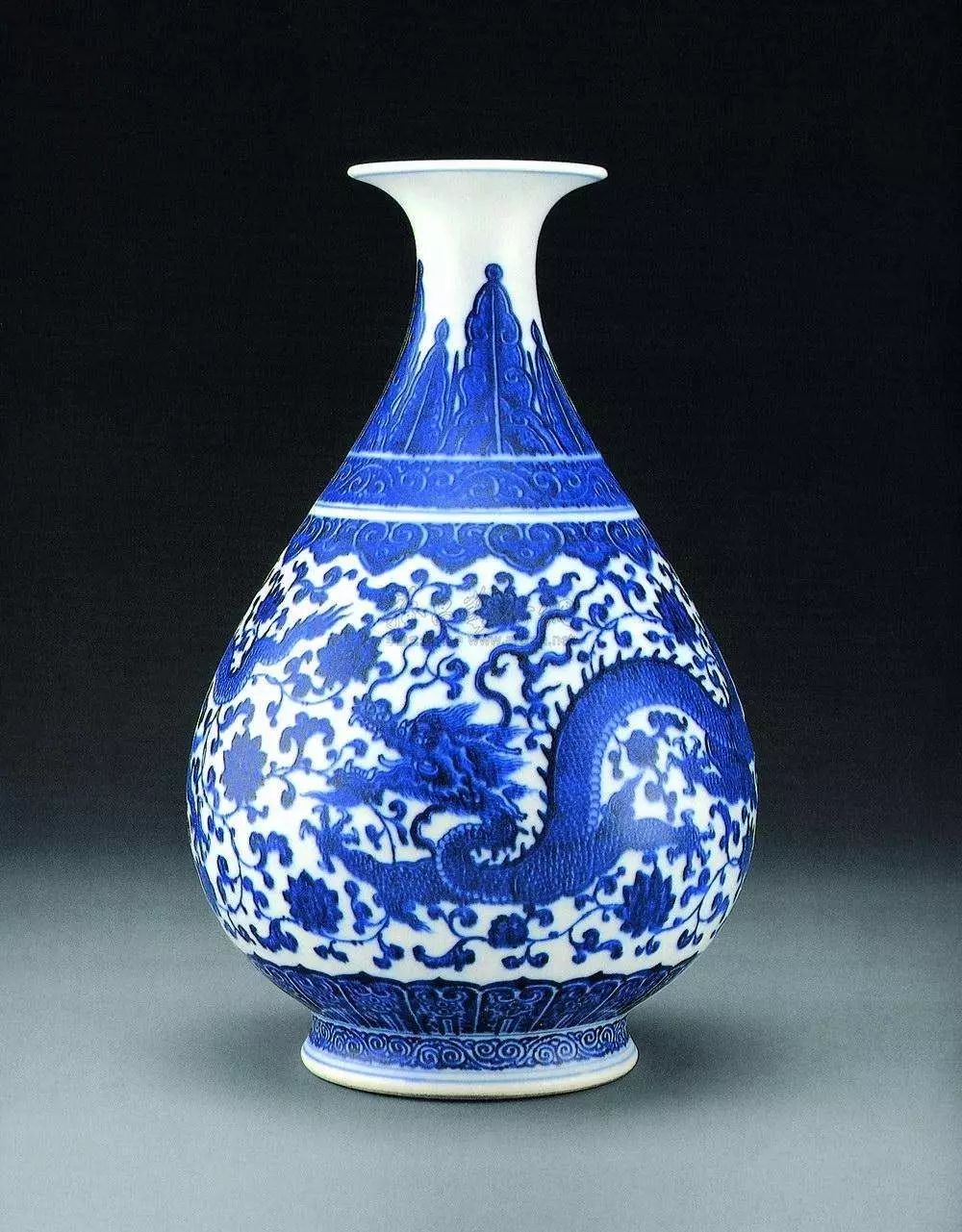

由此可见,玉壶春瓶最迟在明代晚期已经演变为插花器,同时具备观赏功能。到了清代,玉壶春瓶更是演变为纯粹的陈设器,造型特征更加程式化,通常体现为撇口、细短颈、下垂腹,最大直径位于下腹部,浑圆饱满。产品以景德镇为首的官窑器皿最具代表性,还包括当时具备官窑性质或民间著名的“堂名款”瓷器,通常装饰于宫廷及官宦富贵人家作陈设之用。

清乾隆 青花龙穿花纹玉壶春瓶

清道光 青花竹石芭蕉纹玉壶春瓶

玉壶春瓶创烧于宋代,在近千年的传承中,随着人们的生活习惯、社会风俗、审美取向的变化而改变,从最初的酒器逐渐演变为具备插花和观赏功能的陈设器。玉壶春瓶的形态也由最初的多样化、随意性,改为明清时期趋向程式化的风格。

无论怎样,玉壶春瓶作为中国传统瓷器的经典之作,历经千年沧桑流传至今,将继续发挥她的文化价值魅力,向世人传达中国文化精神。

文字为茶边求原创,部分图片来自网络。

评论