按:本月27日,备受期待的科幻电影《银翼杀手2049》将登陆中国大陆影院院线。该片在北美上映后,好评如潮,烂番茄新鲜度一度高达97%,IMDb评分8.5,作为一部经典影片的续作,实属不易,《卫报》评论文章认为这部影片“比前作有了更大的拓展”。

1982年,科幻电影《银翼杀手》上映,和《2001太空漫游》坐上科幻电影界的头两把交椅,许多电影画面已被塑造为科幻经典。《银翼杀手》由鬼才导演雷德利·斯科特执导,改编自菲利普·K. 迪克(PKD)的小说《仿生人会梦见电子羊吗?》。虽然与他的原著大相径庭,但菲利普·迪克非常喜欢该片,甚至预言本片“会改变未来的电影”。《银翼杀手》以2019年的洛杉矶为故事背景,描写了一群与人类具有完全相同智能的仿生人,冒险回到地球,想在其机械能量即将耗尽之前寻求长存的方法。洛杉矶银翼杀手警察派遣精英戴克追踪消灭这些仿生人,以及在行动过程中发生的种种故事。

35年后,续作《银翼杀手2049》将时间设定于正传的三十年后,一位新的银翼杀手——洛杉矶警察局(LAPD)的警官K(瑞恩·高斯林 饰演)挖掘出了一个埋藏已久的秘密,而这个秘密很可能会使已经满目疮痍的世界再遭涂炭。K循着线索找到了瑞克·戴克(哈里森·福特 饰演),一位已失踪三十年的前LAPD银翼杀手。

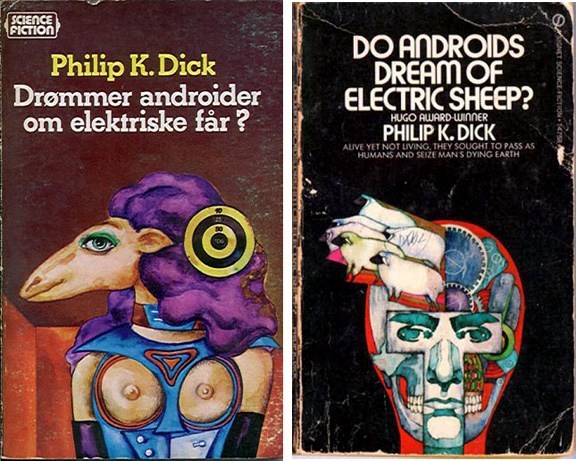

这本书名颇为诡异的小说是“科幻鬼才”菲利普·迪克最负盛名的作品,也是各大科幻书单的必读书目,电影《银翼杀手》和《银翼杀手2049》的人物角色和灵感设想均发源于此。不过遗憾的是,在《银翼杀手》公映前三个月,迪克离开了人世。去世后,他的书在全世界各地不停再版,作品陆续被搬上荧幕,成为被好莱坞改编次数最多的科幻作家;2007年他的名字被收入《美国文库》,是首位入选的科幻作家;以其名字命名的菲利普·K. 迪克奖也成为了美国科幻界的主要奖项之一。

在菲利普·迪克逝世35周年暨电影《银翼杀手2049》即将上映之际,界面文化(ID:Booksandfun)节选了原著《仿生人会梦见电子羊吗?》一书中文译者许东华的译后记,以期与大家一同先行走进迪克笔下这个“狗血共桃花一色,阴谋与暴力齐飞”的经典科幻故事。

《仿生人会梦见电子羊吗?》:狗血共桃花一色,阴谋与暴力齐飞

文 | 许东华

1、关于电影标题:译成“银翼杀手”令人困惑

PKD的小说作品,有很多已经或将要被好莱坞改编成电影,但至今最有名的,是一九八二年根据本书改编成的《银翼杀手》(Blade Runner)。这部电影以晦暗压抑的气氛、光怪陆离的特效和震撼人心的主题,在近年来的多种科幻电影排行评选中位列第一,在科幻史上的影响极其深远。

有趣的是,据记载,Blade Runner这个片名其实来自另一部完全不相干的科幻小说。

一九七四年,美国科幻作家艾伦·诺斯(Alan Nourse)出版了一部名为The Bladerunner的长篇小说,主角是在黑市上倒卖医疗器械的走私商。在这个书名里,blade用来指代手术刀。一九七九年,美国作家威廉·伯勒斯(William Burroughs)受雇把艾伦·诺斯的原著改写成一个适合拍电影的中篇小说,改写之后的题目叫Blade Runner (A Movie)。但后来这个故事并没有被拍成电影。

随后,一九八〇年,在本书改编成电影的筹备阶段,因为原书名又长又绕口(Do Androids Dream of Electric Sheep?有六个单词,九个音节),制片方想要换一个简短响亮的片名,曾先后考虑过“Android”和“Dangerous Days”。但编剧之一汉普顿·范彻(Hampton Fancher)正好看过上面说的那篇Blade Runner (A Movie),觉得“Blade Runner”这个说法很酷,就向制片方提起。制片方如获至宝,买下了“Blade Runner”这个标题的所有使用权。于是,片中追杀仿生人的那些猎手,就有了Blade Runner这个头衔。当然,片中的打打杀杀要么是赤手空拳,要么用热兵器,并没有谁用刀,所以,这里的blade是虚指。要是按字面来翻译,说成是刀尖上行走的人,也很符合那种九死一生的危险职业。同一个blade,在另一个故事里是指救人的刀,在这个故事里却成了杀人的刀。

另外,片中并没有长翅膀的鸟人,因此,台版翻译为什么会把Blade Runner翻成《银翼杀手》,一直是个令观众困惑的问题。一个可能是:因为世界上许多地方的警徽图案都是张开双翼的雄鹰,片中那些杀手也是警方雇员,也会随身携带警徽,所以当时的电影译者就顺手把这个标签打上去了,凑成一个听起来很酷的四字头衔。另一个可能是:因为上面提到的那部Blade Runner (A Movie)小说的第一版封面上,有一只长了翅膀的跑鞋,而电影的台版译者正好看到过这个封面画,就不管故事内容有关无关,直接把翅膀借到译名里了。

2、关于小说标题:搭配齐秦《原来的我》的调子,唱来朗朗上口

这部小说的标题原文Do Androids Dream of Electric Sheep?是一个疑问句。小说中并没有谁真的问出过这个问题,但读者看完小说后,会很自然地觉得这是男主角某个时刻瞪着天边发呆时,理所当然应该想到的问题。

Android这个词,本来一般译作“机器人”。然而在这部小说里,那些androids虽然是人工制造出来的产品,但是他们的体内并不是线圈、螺丝和芯片,而是跟自然人一样的血肉筋骨。他们的外貌形象和言行举止,都跟自然人一样,只有骨髓测试才能够百分百确定他们不是自然人。把这样的生命称作“机器人”,并不是很合适,所以我们这里采用“仿生人”这个译法。

Electric Sheep这里译作“电子羊”,也是经过权衡的。小说故事里既有sheep又有goat,为了表示区别,本应分别译作“绵羊”和“山羊”。因此,Electric Sheep本应译作“电子绵羊”。然而,在小说标题中作这样的区分似乎并没有必要,因为这个标题是在问仿生人会不会梦见电子宠物,不管是绵羊还是山羊,都是宠物,用一个更简短上口的“电子羊”来代替“电子绵羊”也很合适。

[美]菲利普·迪克 著 许东华 译

译林出版社 2017-10

“仿生人会梦见电子羊吗”这个问题,其实有两个层次。第一层次是问仿生人会不会做梦,第二层次是问如果他们做梦的话,会不会梦见电子羊。从字面上看,小说男主角在查阅一个野心勃勃的仿生人的资料时,曾自问过第一个问题。然而在这里,会不会做梦是虚指,意思是有没有远大的理想抱负。仿生人不愿继续被奴役,想过上跟自然人一样的生活。这样的梦,实际上跟马丁·路德·金的那个著名演讲《我有一个梦》中所说的梦,很有相通之处。

这样的长标题,有个意外的好处是:很容易找到曲子来配。热拉兹内(Roger Zelazny)在一九七五年写的序里就曾说过,看完这本书后,有时候“Do Androids Dream of Electric Sheep”这句话在他的脑中徐徐流过,竟然是按《绿袖子》(“Greensleeves”)的旋律和拍子走的。类似地,“仿生人会不会梦见电子羊”这句话,配上齐秦《原来的我》的调子,唱起来倒也朗朗上口。

小说的扉页上引了几句诗:“而我仍梦到他踏着草地/在露水中飘飘荡荡行走/让我的欢歌轻易刺透。”这几句诗出自爱尔兰诗人叶芝在一八八九年发表的《快乐牧羊人之歌》(“The Song of the Happy Shepherd”)。有趣的是,这几句诗单独看似乎是在说梦见一只羊,但那其实是断章取义。叶芝的原诗说的是梦见一个faun,罗马神话中半羊半人的精灵。更有趣的是,这里所谓的“半羊半人”,其中羊的那一半,其实是山羊(goat)而不是绵羊(sheep)。最有趣的是,叶芝那首诗虽然原本是作为他的神话诗剧《摩沙达》(Mosada)的尾声歌词出现的,但把那首诗单独拿出来看的话,那种苍凉神秘的调调,还有对古老地球的怀想,其实很有点科幻诗的味道。我们可以想象,把这部小说的时间线延伸下去,经过无数世代,人们早已对仿生人见怪不怪,甚至人羊合璧之类的基因工程物种也大行其道之后很久,在地球文明向银河系大规模扩张迁移之后的某一天,在银河系某个角落的某颗星球上,某个闲人悠悠地哼起这首《快乐牧羊人之歌》,遥想传说中古老地球上的那种半羊半人的精灵……

3、关于故事:原著比电影深广复杂得多

小说里的故事覆盖了从一天早晨到第二天早晨的二十多个小时。男主角在追杀几个仿生人的过程中,经历无数变故,狗血共桃花一色,阴谋与暴力齐飞,几次身陷绝境然后死里逃生,又几次经历排山倒海的情绪冲击。短短一天时间,他三观尽毁,完全变成了一个新人。应该说,小说里的人物和社会面临的各个层次的困境,比电影里要深广复杂得多。

从小的个人生活来看,男主角的婚姻正处在动荡中。两口子一会吵得天翻地覆非离不可,一会又好得如胶似漆蜜里调油。PKD写作这部小说时,刚开始他的第四段婚姻。他在婚姻方面的丰富阅历是多数科幻作家所不能及的。那种时而大爱时而大恨,一会狂怒决绝一会又患得患失的微妙心态,PKD写得入木三分。在这样的背景下,男主角跟女仿生人的一夜情,是前头许多事情的果,又是后头许多事情的因,在男主角的蜕变过程中起到了承上启下的枢纽作用。

从大的社会总体态势来看,世界经历了核战,虽然没有立即把地球文明完全摧毁,但空气中长久飘浮的放射性尘埃已渐渐灭绝了地球上的大多数动物,以致在人类社会里,收养动物不再仅仅是为了养宠物好玩,更是人类同情心的体现,同时也是财富和社会地位的象征:越有钱的人,收养的动物越珍稀。男主角不幸,没几个钱,买不起真羊,只能弄个电子羊来养着装装样子,好糊弄邻居外人。在小说中,这类电子宠物已经衍生出庞大的周边产业,连维修电子宠物的厂家也会起个某某宠物医院的名字,派出穿白大褂的技工装成兽医模样,开着带医院标志的救护车去客户家里收治损坏的电子宠物,就是为了在邻居外人面前完全维护客户的面子,让大家以为他养的是真动物。想起中国曾有公司有专门的收费服务,就是帮非iPhone用户发出的电子邮件自动加上“发自iPhone”的字样,让别人以为他们用的是iPhone。屌丝的面子伤不起,古今中外莫不如是。

另外,人类天然拥有对其他动物的同情心,而仿生人没有,这是小说中自然人和仿生人之间很重要的一点区别。小说中用来大致检测仿生人的那种沃伊特·坎普夫心理测试,就是检测这种同情心的。电影里没有相关的背景交代,所以电影里的那些测试题显得莫名其妙,没看过小说的观众恐怕还真难理解为什么这些题能测出来对方是仿生人。不过,这个同情心有一个很重要的前提:当时地球上的野生动物已经基本灭绝了,因此,每一只活着的动物都显得那样珍贵。还有一点就是:小说中出现的动物,对人类都没有什么攻击性。因此可以只提人对它们的同情喜爱,不提人对它们的畏惧。当然,照理说,凶猛的食肉动物也一般处于食物链上层,在下层动物都所剩无几的情况下,上层动物更是早就灭绝了,因此,不在故事里出现也说得过去。另外,人类都已经能造出仿生人了,为什么造不出仿生动物?这一点书中也没有解释。要是有仿生动物,恐怕很多人都会去养仿生羊而不是电子羊,小说题目也可以改成《仿生人会梦见仿生羊吗?》。

在书中,默瑟主义是基于人类的泛同情心建立起来的一种宗教,强调大家的情感体验,要跟那个一直在艰苦跋涉的默瑟老头融合在一起,体验那老头的无尽苦难,从中寻找人生的意义。感同身受才会加强共鸣,这应该就是文中默瑟主义要求大家使用那个共鸣箱的本意。书中只有仿生人是完全不信默瑟主义的,其他人要么全信,要么半信半疑。当然,关于默瑟主义真正的来龙去脉,到底是谁为了什么目的搞出来的,书中留了白,没有交代。也许有些热衷于阴谋论的读者,读完小说后仔细想想,会感觉被吊在半空中。但小说最后,那些戏剧性的变化和一波又一波的情绪冲击,似真似幻此起彼伏,让读者喘不过气来,彻底沉浸在强烈的个人体验中,阴谋不阴谋的也就没那么重要了。

当然,关于自然人和仿生人应该怎样对待彼此,由此引申出怎样定义人,怎样定义正常人和非正常人,谁该和谁平权,道德依据来自哪里,等等,这些都是书中层层转折反复探讨的重点问题,也是电影中主要探讨的问题。科幻这个类型的好处是可以在一套假想的设定中尽情辗转腾挪,把这些人类还没真正碰到、有些人会称之为“杞人忧天”的伦理问题先掰开揉碎了仔细探讨一番。当然,要是能跟人类已经遇到过的问题进行类比,那就更能让人感同身受。美国埃默里大学考特尼·布朗(Courtney Brown)教授主持的“科幻与政治”讨论课(录音可在网上下载)讨论本书时,将仿生人受奴役的状况类比于美国早期黑奴,并在此基础上讨论仿生人要求平权的正当性,就是一个很有意思的切入角度。

4、关于技术:50年想象的技术,至今仍未实现

本书的英文原著最初写于一九六七年,出版于一九六八年,描写的是二十五年后的一九九二年的世界。一九八〇年代这本书在美国再版时,书中所描写的许多技术并没有很快实现的可能,所以出版方把书中故事发生的时间从一九九二年改成了二〇二一年,好自圆其说。但现在已是二〇一三年(注:该书中文译本首次出版于2013年),小说里的许多技术仍然没有成为现实,比如仿生人、激光枪、情绪调节器、火星殖民、私人飞车等。也不知将来再版的时候,出版方会不会再把故事时间往后调。如果是像克拉克《2001》那样的小说,书名就已经把故事时间绑死了,调不得。本书的背景倒是没那么僵化,调一调也没什么,但调整次数过多大概也会比较搞笑。

当然,另一方面,作者也没有预见到后来对人类生活产生重大影响的许多技术成就,比如现在我们已经习以为常的个人电脑、互联网、智能手机、GPS导航等等。如果要把这些技术都用上,书中人物的一些行为和故事进展就会不太一样。从这个角度来说,还不如就让故事发生在一九九二年,让书中人物没这些技术可用。

小说中的共鸣箱,按现在的眼光看,是一种沉浸式的虚拟现实技术。要是让八九十年代的科幻作家来写,也许会让书中人物戴上头盔来使用共鸣箱。但PKD写得朴素,书中人物只要双手握住共鸣箱的手柄,就能融入那个虚拟现实;而且在虚拟现实中受了什么伤,在真正的现实中也会受什么伤。按现有的科技,不太容易解释这怎么实现。不过克拉克说过,足够先进的技术,看起来就像魔法。姑且认为共鸣箱就是先进得像魔法的技术吧。

还有小说中的心理测试,测的是对一些社会情境的下意识反应速度。人类潜意识和显意识之间的关系,一直是很有趣的话题。去年希伯来大学的人研究人类潜意识,给测试对象左眼看明亮且不断变化的色彩斑纹,强势占据他们显意识的注意力,同时给右眼看正确或不正确的文字表述或数学算式,让他们的潜意识去处理。实验表明,对于普通的文字或算式,潜意识并没有什么反应;但如果显示的文字或算式很怪异,那潜意识很快就会发现不对。这个实验结果跟小说中的叙述很相容。小说中自然人长期生活经验积累起来的珍惜动物的潜意识,很容易跟社会情境中涉及死动物的细节相抵触,对此反应速度极快。从这个角度来说,这类科学研究其实已经在默默地为将来的仿生人研究储备技术了。

但为什么要把仿生人设计成有血有肉的人形,这实际上也是一个仔细想想就绕不过去的问题。我们发明制造各种工具,是为了让我们的生活更舒适,工作效率更高;我们做各种科学研究,是为了探求宇宙和生命的奥秘。在这些过程中,当然总会有一些探索行为要触碰这种那种伦理道德体系的边界,遭到当时一些社会势力的反对。然而,科技的进步和社会的演化互相推动,不同时期的人的思想观念会很不同。这个世代的人们普遍不能接受的行为,几个世代以后可能就可以接受了。另外,人类在地球上碰巧成了万物之灵,并不等于人类现有的形状在宇宙中的所有场合都永远是最优的。在殖民火星的年代,为了帮助人们在火星上拓荒谋生而大规模制造人形仿生人,在资源紧缺的情况下实际上很划不来,还不如就造出各种有专门用途的机械或电子设备供人们使用。就算那些设备有一定智慧,能跟人们交流,也不会一下就造成这么急迫的伦理道德难题。在情理上,还是在资源极其富足的时代,才最可能出现大量仿生人,人类社会才真正需要辩论和解决这些道德难题。

书中也对旧时代那些瞎想星际旅行和火星人的科幻小说小小讽刺了一把,这在一定程度上也算是对整个科幻类型的自嘲吧。不管是什么时候写的科幻,总会有局限性。但敢于在当时的知识范畴内大胆想象,去做思维体操,去琢磨日常生活中不会碰到的事情,去穷尽各种可能性,这是科幻的精髓,也正是人类之所以能够不断创新、不断进步前行的原因。

本文为《仿生人会梦见电子羊吗?》中文版译后记,经出版社授权发布,小标题为编者自拟。

评论