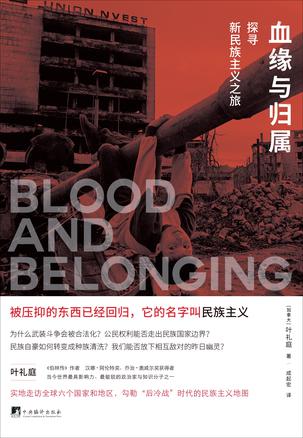

虽然写于二十多年前,加拿大学者和政治活动家叶礼庭(Michael Ig-natieff)关于世界各地民族主义的刻画与分析依然发人深省,且被事实证明为极具前瞻性。比如他认为,独立只是乌克兰重建民族身份最简单的一步,经济的重建,社会活力的恢复,以及对当时就流露出躁动不安气息的乌克兰东部与克里米亚地区的安抚与整合,才是决定重建工程成败的关键。还有他对统一后的德国面临的东西部整合以及外来族群融合难题的展现,以及对自由派和保守派都无法胜任构建一个强有力而健康的德国民族身份任务的批判,对于人们理解当今德国乃至欧洲族群冲突和右翼崛起的政治现实,都极具启发性。

民族主义有着多重面相,从德国到乌克兰,从前南联盟到库尔德族聚居区,从魁北克到北爱尔兰,叶礼庭的考察揭示出民族主义的共性与个性,骄傲与挫败,热望与绝望,但无一例外都带有恐怖和暴力的色彩。而且与人们想当然的预设相反,它不是落后地区的特有现象,也不是战乱地区的专利,那些理论上应该已经超越了民族主义并发症的发达市场经济体和成熟的民主体制国家,也难免民族主义的纠葛与困扰,虽然程度上没有那么惨烈。

在叶礼庭民族主义勘察之旅中反复出现的主题是:谁需要民族主义?想要用它来达到什么目的?谁得益,谁受损?人们能否摆脱民族主义的周期性陷阱?换言之,人们能否构建健康的民族主义?民主和经济发展作为药方的效用如何?

一

关于民族主义情绪的高涨,政客操弄似乎是标准答案。在很大程度上确实如此。在前南联盟,对政治人物而言,诉诸民族主义的确是凝聚人心、巩固新生国家地盘和政权合法性,在后联邦时代攫取最大份遗产的不二法门。这一点在乌克兰也同样适用,政客们发现通过唤起民族主义激情,几乎可以不费一枪一弹就能获得独立,并更好地延续自己的权力。

但也不尽然,或者说这不是故事的全部。没有民众的响应和配合,光有政客声嘶力竭的呐喊也未必能起到多大作用。在很多情形下,人民需要民族主义。很多时候是因为被侮辱与被损害的过往需要矫枉过正式纠偏,深藏在记忆深处被压制的怨恨与苦楚需要释放,这也是为什么政客们都喜欢揭历史深处的伤疤。

叶礼庭向人们揭示了民族主义激情的历史源泉:那些曾被遮蔽、压制和扭曲的民族间的暴力史。如今读过《零年》和《野蛮大陆》后,中国大陆的读者能够更好地理解,在把东欧人民从纳粹铁蹄下解放出来的宏大叙事下,有着怎样的血腥与残酷。对于一些族群来说,这不过是一种压迫取代了另一种压迫。

伊恩·布鲁玛 著

广西师范大学出版社 2015-01

在反法西斯战争的一维叙事下,历史复杂的面相被遮蔽。比如乌克兰游击队既反对德国的占领,也反对东边邻居的再占领,尤其考虑到30年代乌克兰“大饥荒”的背景。比如南斯拉夫的反法西斯战争很大程度上是一场内战,而无论克罗地亚族还是塞尔维亚族,都不乏与德国占领军合作的人士,前者是“乌斯塔沙”,后者是“切特尼克”,因此南斯拉夫各族群既有团结一致反对德国侵略者及其扈从的一面,更有彼此厮杀攻伐的一面。

在某种意义上,发生在90年代初南联盟和近期发生在乌克兰的民族冲突,可以被视为上世纪3、40年代当地内战的继续。叶礼庭一方面慨叹五十年之久居然不足以让人们忘却尘封的血迹和泪痕,另一方面也对政客们和极端民族主义者在揭开历史伤疤时选择对历史进行再扭曲甚至抹杀表示愤慨,比如图季曼领导下的克罗地亚政府捣毁涉及“乌斯塔沙”政权暴行历史的纪念馆,并斥之为彻头彻尾的谎言。叶礼庭认为,这不仅无助于真相基础上的民族和解,而且等于直白地提醒塞尔维亚人,他们可能会面临类似当年“乌斯塔沙”政权那样的暴力,这一切更是为未来新一轮矫枉过正埋下伏笔。

二

身份的简化和对抗的决绝在前南联盟地区表现得最为明显、最为令人绝望,也最具讽刺意味。因为在叶礼庭看来,所谓塞尔维亚人和克罗地亚人之间的“细小区别”,实在不足以成为彼此间如此深仇大恨的缘由,反而验证了人类永恒的悲剧:通过对亲密关系的厌拒和极端的仇恨来掩饰无能去爱,由此导致越是和自己相像的族群遭受的敌意也最大。

而有时人们拥抱民族主义,是因为除了“民族”没有更好的能彰显自己身份的方式。这在德国极右翼分子和英国北爱尔兰忠诚派新教徒身上表现的比较明显。

对德国东部的年轻人而言,统一似乎带来的只是双重挫败,既要面临西部“富裕亲戚”居高临下的怜悯和施舍,又要面临来自外来族裔在工作和福利方面的竞争。对前者而言,鄙夷和斥责东部亲族不会被戴上种族歧视的罪名,而对外来族群的公开批评则要冒政治不正确的风险,虽然出于优越感他们对这两类人都不会给予发自内心的拥抱。

在这样尴尬的情势下,德国东部的愤怒青年们认定,只有诉诸纯粹的种族民族主义才能击败双重的挫败感。对西部的富人亲戚们,他们可以以德国正统的捍卫者自居,而不像自由派那样因歉疚于历史的负累而宁愿采取选择性遗忘或冀望于通过践行欧洲主义来一举超越民族主义。对外来族群,他们敢于喊出一些右翼保守派们深埋于心底而无法宣诸于口的渴望:一个洁净的、守纪律的、有效率的和种族纯粹的德国。

如此一来,他们感到自己取得了双重的胜利:以比保守派们更勇于进击的姿态重新恢复了被自由派软化和玷污的德国民族自豪感,因此可以凭此一道德制高点与西部富裕亲戚们平起平坐,与此同时,可以通过对外来族群的威吓获得高人一等的种族优越感,如果能抢回工作岗位,那当然更好。

叶礼庭 著

三辉图书/中央编译出版社 2017-08

虽然他们对纳粹暴行的断然否认和对种族民族主义的公然拥抱多少令保守中产的主流们尴尬和拒斥,但他们无疑在相当程度上代表了东德的愤懑并抒发了西德的郁闷,这也部分解释了此次德国大选中极右翼势力崛起的缘由。

和德国新民族主义者们一样两线作战的,还有北爱尔兰的忠诚派新教徒。以前人们习惯于认为,北爱的冲突主要存在于心属爱尔兰的天主教共和派和难以割舍英国的忠诚派之间,而叶礼庭向人们充分展示了北爱忠诚派新教徒们对母国的不满乃至仇恨。他们觉得自己被背叛了,只有他们还在坚持英国性,而在伦敦拥抱文化多元主义的精英层却把他们遗弃了。所以,他们发起了针对北爱尔兰共和派天主教徒和代表母国建制性存在的北爱尔兰警队的双线作战。

三

除了刻意的煽动,在叶礼庭看来,政客的失职还包括未能打造一种超越种族认同的公民民族主义。

通过与铁托前战友吉拉斯的对话,叶礼庭剖析了铁托的失败之处:一味压制历史记忆,靠强人铁腕之下一党统治体制内部的利益制衡来维系族群团(妥)结(协),未能及时启动民主进程构建一个强有力的基于共同的历史认知和共享的价值观的民族主义,从而失去了真正将南联盟各民族熔铸在一起的历史机遇。因此,一旦强人逝去,原有的各族群协调和利益分配机制失效,人们就只能回到前现代的充满暴力色彩的族群冲突政治模式中去,而在这个过程中曾经被压制和扭曲的民族记忆被刻意复活,遂令整个情势如烈火烹油。

而德国和俄罗斯对克罗地亚族群和塞尔维亚族群分别提供的支持,又一度勾起人们对自“神圣罗马帝国”覆亡以来的欧洲纷争和巴尔干火药桶的记忆。当然由于北约和欧盟的东扩,以及以俄罗斯为首的斯拉夫集团整体实力的相对衰落,短期内发生大规模集团性冲突几无可能。然而由于这一轮民族主义的纷争又埋下了新的仇恨种子,未来新的以民族主义为号角的冲突死灰复燃并非天方夜谭。也因此,叶礼庭认为,西方在介入前南联盟冲突中最大的失误就是过于忽视塞尔维亚族群的正当利益,虽然是以米洛舍维奇为首的塞尔维亚精英层率先诉诸民族主义攻势。

德国政治精英层的失败则在于,无论是想超越民族主义的德国自由派,还是坚持相对纯粹的民族乌托邦的德国保守派,都未能构建一个让正常健康的爱国主义有栖身之地并能发挥凝聚作用的身份认同框架。想直达欧洲主义的左翼自由派发现,自己被迫面对因难民和移民激增而凸显的国家利益边界,而直到2000年才被迫同意取消以血统定公民身份的右翼政治家们,显然也无法胜任超越种族民族主义、构建公民民族主义的历史使命,他们似乎无法或拒绝体认这样一个现实:根本没有纯粹的民族国家,就像没有纯粹的种族那样。

所有以种族民族主义为出发点的政治诉求,都会面临一个悖论:我们和“我们”没有那么相同,我们和他们没有那么不同。这一点在后冷战的德国凸显得最为充分,那些自俄罗斯和乌克兰归来的德意志族裔的后代是如此令人感到陌生和疏离,而那些在德国长大的土耳其轻人在德国社会中如鱼得水。

四

叶礼庭并没有完全否定民族主义理想的可敬之处及其功效。他的库尔德民族主义考察之旅,向人们提供了一个成长中的民族国家的样本。他对库尔德民族苦难深重的历史和建国渴望给予了深刻的同情。然而总体而言,叶礼庭对库尔德民族的建国梦并不保特别乐观的态度。身处多国交界地带,一个独立的库尔德斯坦国构想必定会遭受相关利益方共同的敌意和打压,而库尔德族群内部也缺乏统一和协调,他们甚至没有共通的标准化的库尔德语。在土耳其库尔德工人党以阶级斗争求民族解放的路线和伊拉克北部库尔德族群的部族民族主义之间,似乎横亘着难以弥合的分歧。

叶礼庭 著

三辉图书/中央编译出版社 2017-09

此外,如果没有西方国家的支持,比如在萨达姆时代的伊拉克北部设立禁飞区,库尔德民族主义事业可能很难支撑下去,而来自西方的支持本身又充满悖论:以干涉现有民族国家内政的形式来支持创造一个民族国家,一如他们发动对米洛舍维奇政权的打击以支持科索沃族群的民族自决权一样。这会否如当年的“威尔逊主义”一样释放出更多的魔鬼而非天使呢?而且在非西方国家的人们看来,这种所谓“人道主义”的干预充满了地缘战略利益的色彩,因为在积极介入巴尔干的科索沃与中东的库尔德事务的同时,西方国家却对发生在卢旺达等地的种族主义仇杀袖手旁观。

面对因全球金融危机引发的持久的经济不景气和全球化退潮,人们面临的族群矛盾和纷争,似乎比叶礼庭二十多年前展开民族主义之旅时有增无减。从英国到美国再到法国和德国,曾经为自身的多元文化和族群融合为荣的美欧国家,正面临自“二战”以来最深刻的与族群政治有关的身份认同挑战,族群分裂和极右翼崛起正成为切切实实的威胁。

叶礼庭二十多年前开出的公民民族主义的药方会是答案吗?

答案是肯定的。一方面二十多年来高歌猛进的全球化实践再次证明,越是全球化,民族国家的完整性越可宝贵。经济发展带来的彼此间关系的密切和相互依赖的深化,并不必然带来民族主义的消亡。至少二十多年来全球化的实践没有带来确定的结论,答案不是那么斩钉截铁。不仅仅是全球化赛局中的失败者和失意者会掉过头来选择重新拥抱民族主义,加拿大魁北克地区的经验表明,有时候经济发展可能更增强民族主义信念,因为经济上的自立令相关族群更为自信,也更为偏狭,认为在联邦主义构建中“委曲求全”更加没有必要。

任何超越民族国家或期望世界大同的虚妄,大都如泡沫幻影不堪一击,人们可能会非常享受多元文化的共存共荣,但是否因此就共享一套普世价值体系,进而在此基础上打造出一个强有力民族认同和民族共同体意识,则没有那么乐观。衰世易生刻薄之心,在经济利益冲突之外,欧美社会主流人群还倾向于认为外来族群只愿多元共存而不愿认同和皈依一个普世价值体系,这种认知也正成为欧美国家族群政治氛围恶化的推手。

因此,历史和现实都表明,民族国家无法被超越,反而越来越重要。文化的混合,人种的混同,经济的混杂在日复一日的进行,我们无法回到“纯真年代”。只有在多元、共享而相互尊重的基础上,人们才能更好保持自己的鲜明特色,而不必以其他族群的利益为代价。与此同时,我们也无法回到帝国的年代。只有建立在公民民族主义和联邦主义基础上的民族国家,才是压制有时打着民主之名的极端民族主义势力,为各族群提供和谐相处之地的唯一可靠力量。

评论