“焚香引幽步,酌茗开净筵。”

焚香、点茶、挂画、插花,宋人有四般闲事,是那时文人精致生活中不可或缺的“四艺”。焚香正是为首。

曾几何时,燕居焚香,士大夫们聚于庭院幽室,把盏闻香,以香为媒,寻找的却是共同的精神追求——对于有追求的雅士们来说,焚香可与衣食住行一样重要。

焚香如品茗,是雅士高妙的享受。士子们红袖添香夜读书,晨钟暮鼓,香气氤氲,却是“修蛾慢脸,不语檀心一点,小山妆。蝉鬓低含绿,罗衣淡拂黄。闷来深院里,闲步落花傍。纤手轻轻整,玉炉香。”

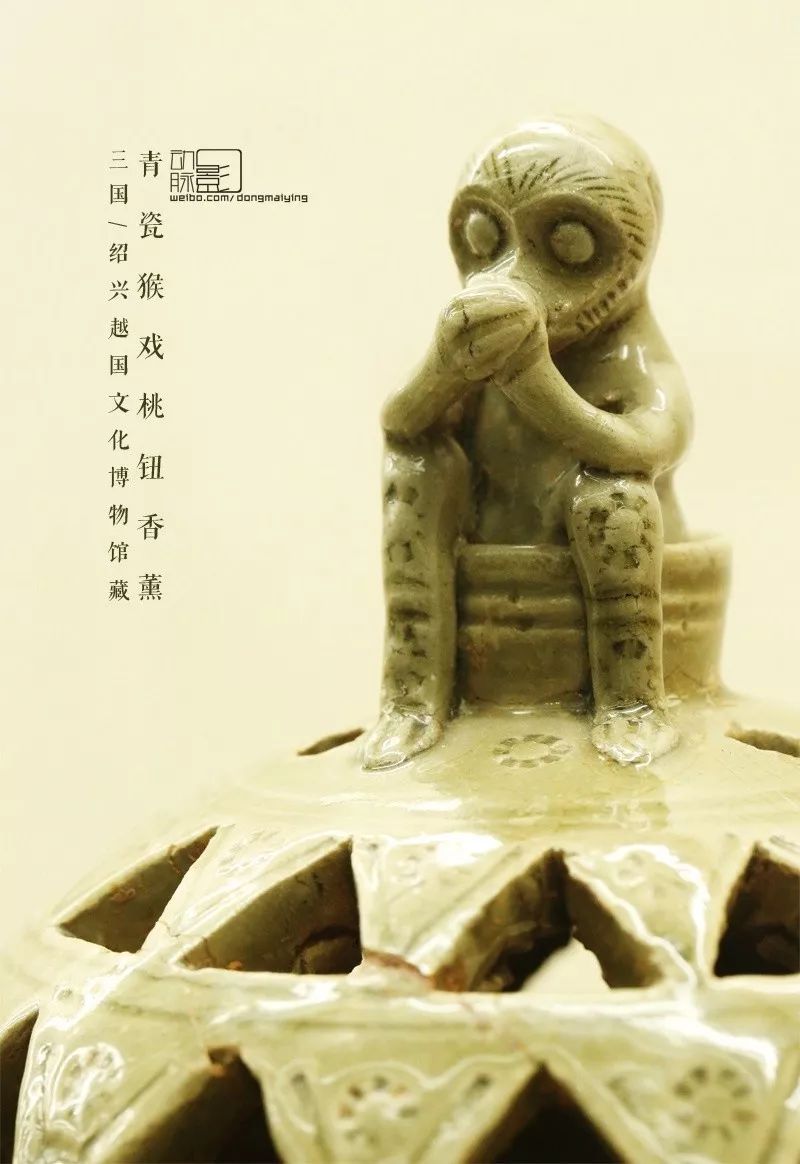

图:动脉影

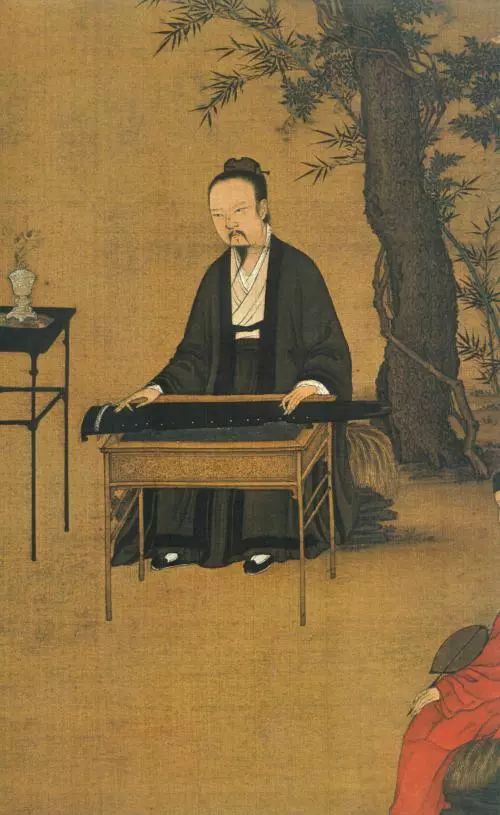

“即将无限意,寓此一炷烟。”既然说到了焚香,那就得着重介绍今天“陶瓷讲堂”的主角——熏炉。在古代,这可是雅士们文房三大奢侈品之首(其余两种是古琴和写字时用于搁放手臂的臂搁)。

古琴与臂搁

熏炉也叫香薰,和我们通常所讲的香炉有所区别,熏炉自汉代以前就出现了,并且作为一种燃香的器具一直流传至明清时期。熏炉在拍卖场上也很受追捧,就在前两年,一对清乾隆的掐丝珐琅番莲夔龙拐子纹双层熏炉,在香港苏富比以1444万的天价成交。

拍出千万的清乾隆掐丝珐琅番莲夔龙拐子纹双层熏炉

熏炉的种类按材质区分,包括金制、银制、铜制、铁质等金属材质,也包括陶瓷、玉石、宝石等质地种类。本期的陶瓷讲堂还是以舍爷专长的领域,介绍宋代陶瓷熏炉的那些事儿。

陶瓷熏炉和其他材质的熏炉一样,都是出于对燃香需求的考虑而诞生。燃香的习俗或许可上诉至上古时期的轩辕黄帝时期,并作为祭祀神明,辟秽清洁的仪式上出现。宋朝香茗大家丁谓所著《天香传》记载:“香之为用,从上古矣。所以奉神明,可以达蠲(juān)洁……。

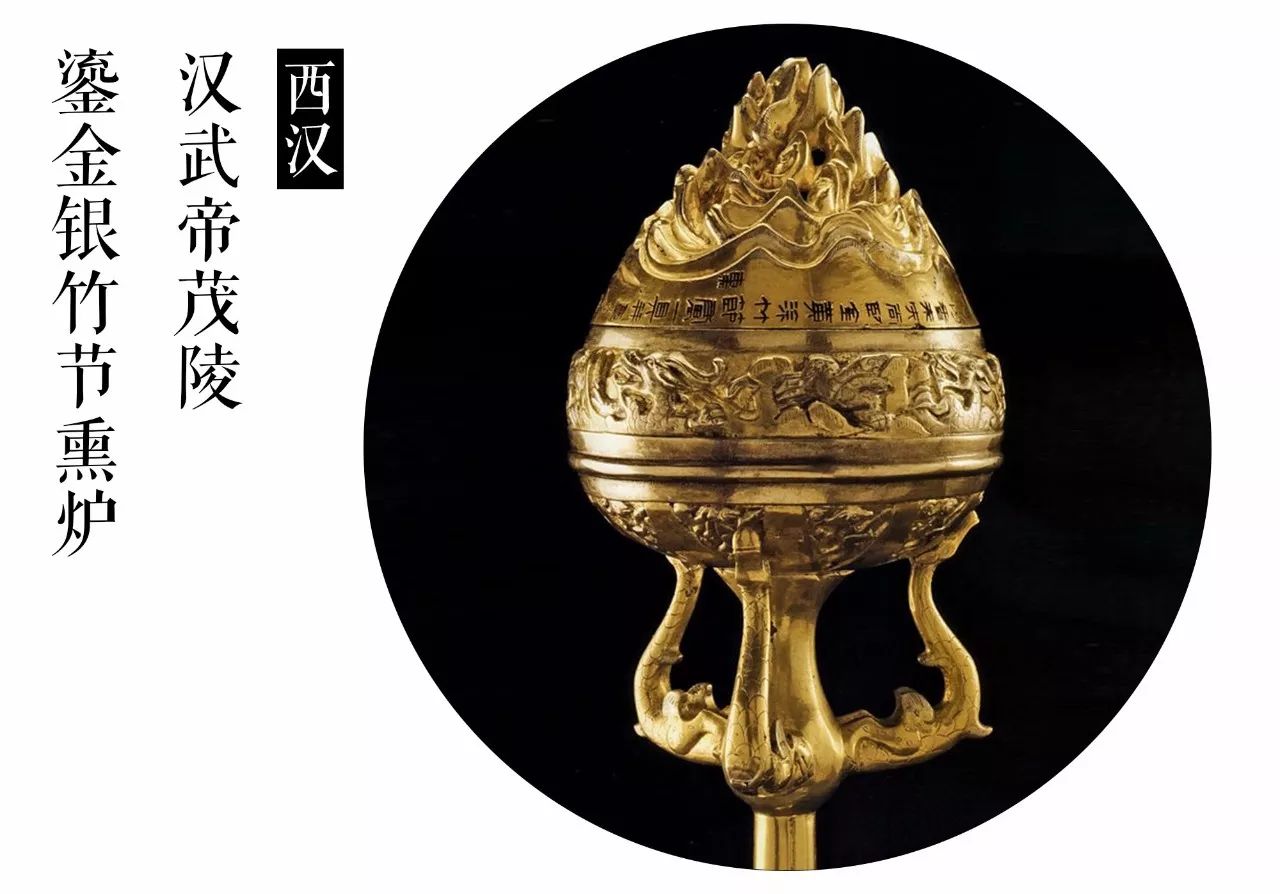

汉代时,燃香仍然作为人与神灵沟通的祭祀重要环节,所不同的是还增加了燃香的实用功能。由于香料的珍贵性,燃香一直作为宫廷和贵族的一种生活方式。

但在西汉武帝之前,宫廷所用的香料还处于很原始的阶段,通常是未经过加工的原生态香草、香木等物质,并不是严格意义上的香料。原始香料的特点是体积较大纯度不够,需要用木炭等辅助燃烧材料点燃,方可出香或取暖,香料燃烧过程中还会掉出许多灰烬。

因而,西汉中期以前的熏炉体积较大,下方通常有一个圆形托盘作为盛放灰渣或注水以起到降低炉温的作用。

不仅如此,汉代的熏炉装饰风格也很复杂,最常见的就是一种叫做“博山炉”的熏炉。博山炉的造型装饰突出表现在腹部及以上的炉盖,盖经常装饰有山峦、云气、仙人或熊、虎等形象,其间有若干小孔用于出烟。这种经典的造型不单是为了增强装饰性,更重要的是迎合了熏炉的使用场景。

上文所述,熏炉为燃香所用,而燃香原本的意义在于古人和神灵的沟通,为了追求人与仙的意境,博山炉特意营造一幅人间仙境的氛围与之匹配。该样式也成为熏炉种类中的开山之作。

博山炉作为经典熏炉造型,历经东汉、魏晋、南朝、隋唐,造型基本处于繁复的具象化形态。

炉盖的造型保持了山峦叠嶂的形状,顶部有一只展翅欲飞的小鸟。整体形态较汉代时简化。

炉盖上去掉了人物、走兽等复杂的装饰,但山峦高耸突出,仍然比较具象。

造型极为繁复,底部的炉柱有盘龙缠绕,下腹部作莲花状,炉盖为茂密的山峦形态。该炉的造型彰显了大唐宏大的气魄。

到了宋代,博山炉的造型明显趋于简化、抽象的状态,这种变化源自宋人的审美。

宋代是“崇文抑武”的时代,文人阶层占据优势地位,他们饱读诗书,通过科举考试步入仕途,或成为有影响力的文豪、艺术家。因而他们的审美有着更高层次的追去,摒弃了唐代那种雍容华贵、繁缛富丽的格调,转而追求一种平淡、质朴、内敛的含蓄美。换句话说,他们绝非是土豪暴发户的审美心态。

整体造型趋于简化,去掉了繁复的动物、人物、云气等装饰,山峦的造型也趋于抽象化。

宋代的博山炉还有一个特点,就是去掉了汉代以来底部的托柱及托盘,改为以外撇的三足承托炉身,或直筒形腹下接三云头足的形制,造型简洁大方。

除了流传久远的博山炉外,宋代熏炉也有着属于自己的经典样式,这就是球形及卵形熏炉。

球形熏炉整体近似一球形,通常以卷草纹、几何纹、菊花纹等镂空装饰饰于盖上以便出烟,底部分为小平底、圈足外撇、或圆饼形足等几种样式。她的造型来源于魏晋时期的镂空陶熏炉。

这种球形及卵形熏炉之所以在宋代广为流行,除了符合宋人的审美观外,也和熏炉的使用场合及香料的发展程度有很大关系。燃香的习俗自汉武帝开始又增加了新的含义,它不仅作为祭祀、典仪的用途而出现,还具备实际的功能性,比如增加魅力风度、驱除疫病、取暖等。

汉武帝时期朝中有一位叫做金日磾的匈奴大臣。有一次,他觐见汉武帝,怕自己身上的“胡虏之气”影响帝王的雅兴,就在自己身上熏染了一种香味,武帝闻到他身上的味道果然欣喜,如此细心周全难怪人家最得宠。嫔妃们知道这个消息后也争相效仿,熏染各种名贵香料以取悦帝王。

燃香的用途多元化以后,就产生了所谓的熏香文化,它是人们日常生活中的闲趣雅事,但在宋代以前只有宫廷贵族才能享有。

宋代开始,随着海上贸易的发展,进口的西域及东南亚香料非常丰富,再加上中国两广、海南地区所产的高级香料,极大地促进了熏香文化的发展,熏香活动也不再是宫廷显贵独有的生活方式。

与此同时,茶文化的空前发展,程朱理学的极度兴盛,也为宋代文人雅士们提供了一种全新的生活风尚,将品茶与修禅联系在一起,已达认知自我,回归本真的意图,即所谓的“禅茶一味”。

作为熏香必备之物的熏炉恰恰迎合了宋人的这种生活时尚,她将熏香与禅道、品茶联系在了一起,“焚香、品茗、插花、挂画”正所谓宋人四大雅事。熏炉也自然而然的出现在宋代人的书房或闺室中。

南宋诗人葛绍体所作的《洵人上房》就生动的描述了宋人在小书房里焚香、品茶、修禅的情境:“自占一窗明,小炉春意生。茶分香味薄,梅插销枝横。有意探禅学,无心了世间。不知清夜坐,知得若为情。

《听琴图》(局部)

宋代的香料也和前代有所不同,多为经过复杂工艺、步骤加工而成的高级合成香料,并且多被制成粉状、丸状、饼状、线状,种类繁多精巧别致。燃烧这些香料时所用容器无需太大的空间,即可保证有足够的氧气使之持久。

为了和使用环境相得益彰,并结合当时香料的制作特点,宋代熏炉的造型大多都很小巧雅致,通常高度在20公分以内,10公分左右,相比汉唐以来的熏炉造型小巧了许多。

除了球形的经典样式外,宋代的熏炉也有很多属于仿生造型。仿生造型的熏炉出于古人对大自然的崇拜,寄托了人与自然亲近融合的情感,也体现了一种“天人合一”的思想观念。宋代的仿生熏炉继承了汉唐以来的金属或陶瓷熏炉样式,并根据应用场合及审美的不同加以改造。

很多文人墨客的作品中对造型生动、体态逼真的仿生熏炉多有提及。女词人李清照就曾多次提到一种造型非常类似狮子的金猊熏炉,她在词中这样写道:“香冷金猊,被翻红浪”、“薄雾浓云愁永昼,瑞脑消金兽”。

2016西泠秋拍安思远旧藏宋影青狻猊盖香薰,成交价322万

鸭形熏炉也是自西汉以来一直流传至明清的经典之作,唐代诗人李商隐有“舞鸾镜匣收残黛,睡鸭香炉换夕熏”的诗句流传至今。

图:动脉影

在宋代,熏炉作为祭祀方面的宗教用途并没有因人们日常生活的需求而被取代。用于宗教祭祀的熏炉中有很多都是仿生形态的。例如,北宋汝窑址出土的天青釉鸳鸯熏炉,一只鸳鸯安卧于莲蓬上,口部张开可供出烟,形成了一种幽静、惬意的感觉。

北宋绿釉狻猊熏炉,底座以双层莲花瓣为装饰,下腹部对称装饰仰莲纹,一只活灵活现的小狮子座卧于莲花蓬上,口微张可出烟。试想一下,当烟雾缓缓由狮口中散发时,不但妙趣横生,还营造了一分庄严、圣洁的氛围。

明清时期,由于生产工艺的进步和创新,以及统治者穷奢极欲的追求,陶瓷熏炉已经不再是熏炉中的主要品种。代之以更多的是掐丝珐琅、铜鎏金、玉石等名贵材质,以鬼斧神工的技艺制作出的名目繁多的熏炉种类。

图:动脉影

但宋代陶瓷熏炉以她那简洁、内敛、蕴含人生哲理的独特风格,引领了一个令人神往的时代记忆,她并没有因大宋皇朝的远去而销声匿迹。

文字为茶边求原创,部分图片来自网络。

评论