每年到了时装周,我们总能看见各路明星扎堆出现在机场与秀场,留下他们的游客照…划掉,街拍,比拼到底谁的时髦度比较高。

差不多就是这样吧,时尚时尚我最时尚。

无论一天转战几场秀,与多少位时尚人士合影,明星与高奢品牌的关系也不见得有台面上表现的那样亲密,80%都只是“君子之交淡如水”。

能拿到秀场前排的座位,能得到设计师送来的新款,能和创始人互行贴面礼,这些表面的互动虽然能看出各家公关的软实力,但仍旧比不上品牌一记有力的实锤:官宣与头衔,才是证明TA与品牌爱得有多深沉的两个必要条件。

比如古力娜扎,在今年出发征战米兰18秋冬时装周的同时,FENDI就迫不及待宣布了其品牌大使的身份。这是该品牌继许魏洲之后,合作的第二位90后新生代偶像。

以及巴黎时装周,蜜汁迷恋中国市场的Dior,宣布赵丽颖成为中国区品牌大使的新成员。

Dior的选择,总是那么的......特别。

四大时装周每年赶趟两次,热度顶多维持两周,唯一能保证你与品牌的长久友谊,只有货真价实的代言合作。

代言不常有,但近两年的时尚品牌,总喜欢营造出一种国内明星很抢手,品牌深怕落后,不管三七二十一“哄抢”代言人或合作对象的奇特画面感。而且这半年以来,品牌选择合作明星的天秤,已经从以往的7080,大规模转向85,甚至90后的新世代。

随手翻翻这三个月来的锤子就能体会,首先来看看90后梯队:

- 兰蔻+周冬雨

- HOGAN+张天爱、蒋劲夫

- 兰芝+许魏洲

- 万宝龙+杨洋

- Valentino+张艺兴

再看一下已经成为前辈的中生代梯队:

- TOD'S+刘诗诗

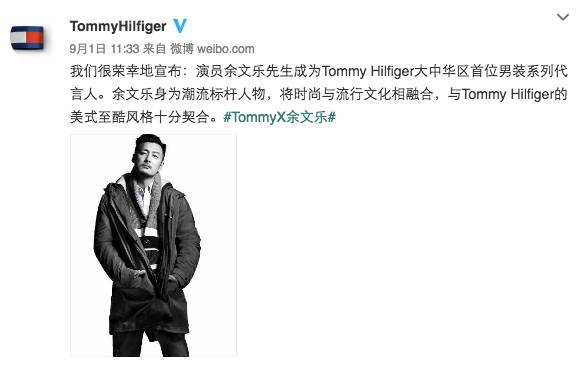

- Tommy Hilfiger+余文乐

- Zegna+吴秀波

- Michael Kors+杨幂

很明显,你会发现在这场硬仗里,虽然部分年轻艺人接触到的是美妆、高街品牌,但从品牌格调、头衔高低,以及官宣力度来看,他们正逐步受到品牌方的重视与青睐。

再加上92年的娜扎和87年的赵丽颖最近投下的两枚深水炸弹,不免隐隐让前辈们体会到了压力:

啊?!以前只是和同期们尬资源,现在小辈们也要来分一杯羹了!

这种隐忧的确存在。一线大牌从最初进入中国市场,只接受有国际影响力top级明星,到前几年关注本土化的中生代,再到如今和90后的年轻艺人合作,一路的趋势演变,造成了严重的舆论分化。

为什么?凭什么?是除了欢欣雀跃的粉丝之外,大家最喜欢提的问题。毕竟连很多前辈们在娱乐圈的KPI都是常年不及格。初出茅庐的90后,还尚未在演艺圈奠定实力,更难撑起传递奢侈品牌内涵的身份。

在吐槽声中,乐此不疲选用年轻艺人的一线们,难道真想放弃多年沉淀的bigger,彻底走上年轻化的改变之路吗?

从克制到不克制,也就几年的时间

其实大牌选人的标准,说复杂复杂,说简单也简单。曾几何时,一线们也很保守。初进中国,高奢消费的市场尚未完全成熟。对于这个东方的神秘国度,品牌始终处于一个试探的阶段。

巩俐的伯爵,章子怡的Omega,就出自于那样的环境下,她们拥有的国际地位与品牌自身贴合,又可以很快帮助品牌建立高级质感。

谨慎是挑选合作对象的第一准则。高奢彼时制造的,是与大众的距离感。

2010年往后,中国消费水平飞升,一跃已经成为全球最大的奢侈品消费市场之一,无论是否已经进驻or布局,所有品牌都察觉到亚太的这块风水宝地,会成为未来五年自己的重要战场。

于是如何不失格调的本土化,成了大中华区每位高层的全年课题。

为此,Chanel挑走了周迅,梵克雅宝选择了陈坤,Gucci则青睐李冰冰。因为他们影响力过硬,国民口碑高,制作话题与内容也不困难。

依旧是很稳妥的做法,直到2015年。

这是一个急转弯的时代:市场膨胀、资本崛起,消费提前,网络成为了传媒的主宰,中国的大众每天能够看到上百条讯息,接受几十个无形的品牌教育。

搭载了大半个世纪的欧美奢侈品牌,习惯依靠纸媒和传统广告行为,即便大部分都迫切想向新媒体转型,但生硬的模式接连遭遇水土不服:互联网语境的变化实在太快了,他们想和年轻消费者沟通,却苦于没有途径和说不对话。

比起阐述2.55背后的制作工艺,大众更想直观地看到到底有哪些女艺人背过它。高奢们以往玩的那套不管用了,时尚的话语权从品牌与杂志主编,掉到了博主与社交网络的手里,无论是东方还是西方。

真 宇宙级博主Chiara Ferragni,博客blonde salad和INS数据都是常年吊打各大媒体。

精英主义都在一夜之间迅速平民化,而以精英为内核的高奢,再也不是独揽众山小的存在。面对突如其来的倒风向,品牌意识到他们必须做出改变。

然而在第二阶段就已经下手的一线们,率先抢走了一批有流量也有实力的艺人。剩下反应慢一些的,还想再挑挑的时候,物极必衰,就遇上了如今中国经济+全球奢侈品市场的小冬天。

消费市场不太好,那就更需要选择能够带动消费的门面。此时同步增长的中国娱乐行业,很是恰巧地给了品牌更多的缓冲。

在不以实力论英雄的今天,年轻的男女艺人仅凭长相、粉丝与营销包装就能撑起一片天,低成本与快节奏的发展路线,与过去靠一部部作品积累起来的明星运作模式大相径庭。

同时传媒形式的改变,也让衡量明星商业价值的标准,在除了知名度、业务能力之外,多了很多从未有过的东西:比如流量、热度、粉丝购买力。

是否有 @流量明星,决定了微博的转发量,SNS就是这么残忍。

互联网的时代,得流量者至少得一半天下。流量并不仅仅代表TA的微博粉丝有几百万,上过多少次热搜头条,更多是商业价值的转换:能让多少人知道我们?是否能够快速激活SNS的活跃度?有没有本事带货?

品牌本质趋利,尤其是一线高奢,而且这两年大中华的奢侈品市场不景气。所以TA是否具有强力的商业价值,才是品牌在挑选合作对象时最希望被解答的问题。

16年Burberry与吴亦凡的合作,震惊大众之余,也让bbr去年中国区的营收重新飘红。

艺人的年龄越来越小,专业度越来越低,影响力越来越高,与之依附生长的粉丝更是越来越忠实与疯狂。这些已经摆在明面上的流量价值,被视为潜在消费者的粉丝群体,终于成长为了某种诱因。

高奢并非天生高冷不合群,尤其是集团里的吸金品牌,它们担负着赚钱养家的重任,在推广上比快消更爱凑热闹。只要有一家破局,就势必有第二个,第三个。在双重利益的驱使下,品牌不会也不敢再小觑年轻一代,“争抢”成为了普遍的局面,因为谁也不知道丢了这一个是否还能捞到下一个。

再者,面对中国这个不讲道理的大环境,能把牌先攥在手里,总归是不会错的。

现在的不克制,都是为了未来的克制

品牌分出大量精力与资源,接受年轻艺人,是市场与利益下的选择。可毕竟也是世界级品牌,在老家辛苦几十年才混出了一点名堂,总不能因为在中国区的业绩不好,就放任当地团队瞎胡搞吧。

即便选了年轻一代,高奢也不见得会把油门踩到底。用什么艺人、怎么用,里面都有讲究,通常是踩一步,看两步。

比如Dior为什么会选AB?这点我们在之前一篇推送【当一线品牌与艺人在玩“文字游戏”的时候,他们到底想玩些什么?】里提过,雕牌在中国地区遇到的难题,根本不是Gucci当年的“东西太土没人买”,而是“我有那么多好看的衣服鞋子包包,有钱的姑娘们快来买啊快活啊”。

要想把这份充满世俗意味的需求,包装得精致些,就得靠AB这样能轻易打动并影响女性的娱乐化明星为其助力。

这样一来,套路就很明确了。品牌总是基于自身在市场中的地位与遇到的课题,去决定它们会找什么样的代言人or合作对象。

虽然奢侈品属于消费领域的金字塔顶端,但也分为“三六九等”。这个等级,特指在中国市场上的知名度和份额。

简单来说,就是超一线、一线、二线、轻奢们,看上去都是奢侈品一挂,但各家的情况不同,考量的标准与出发点也很不一样。

用轻松一点的方式来解释:

爱马仕:这个世界怎样i don't care,既然已经上了神坛,就没有下来的道理。

LV、Chanel:去年卖得不好,今年降个价玩玩。唷销量回春了,下个季度涨回去。明星?都请。电商?都做。唉我其实是个保守的人。

FENDI、Valentino、MiuMiu:他火吗?她呢?哎呀来嘛,先到米兰/巴黎/伦敦/纽约看个秀,拍个照,发个微博。让我看看谁的数据比较好,嘿嘿。

MK、coach:……今年找的明星还能不能带出个爆款了?

姿态一直很高傲的品牌,总归是最晚甚至不乐意下海的。这些早早就打入中国市场的高奢,已经铺垫了很多年的品牌故事和内涵,包中极品爱马仕,经典老花LV,女性代表香奈鹅,他们的存在,是奢侈品行业的标杆,也是衡量市场风向的刻度尺,因此各有各的顾虑与矜持。

如果突然和年轻艺人或者网红KOL搞大动作,对品牌来说风险太大,甚至可能产生磨损。

浅尝辄止是最好的:爱马仕抬高购买门槛;LV有很多明星好友,却每一个都玩放置play;即便是蠢蠢欲动的Chanel,也只在腕表、彩妆上多做变通,找陈伟霆、刘诗诗去迎合市场,而对成衣线一直收得很紧。

然而类似FENDI、MiuMiu这类进入中国市场晚,知名度远远不够老牌高奢的品牌则不同。他们要想快速在奢侈品市场里分上一杯羹,首要任务不是搭建形象,而是要在无数品牌之间找到自己的生存空间。

设计灵魂?品牌理念?先把牌子做起来再输出,否则哪有资金巩固我们的世界观。再说,消费者能搞清为什么你家用小怪兽,我家用老虎头吗?它们是不是爆款才有讨论价值啊。

为了弥补与一线们的差距,这些品牌势必需要当下最有话题度和流量的明星助力,为大众进行填鸭式的补课教育。而新生代烫手到扎人的数据与传播力,正是他们现阶段最缺少的东西。

国内是娜扎,国外是Hadid姐妹,FENDI和年轻偶像大概可以再爱一万年。

品牌寻求更年轻化的合作对象,并不完全指望这些90后偶像能影响销售额,更多是为了保证和提高品牌在年轻人之间的形象与口碑。

这也是一种提前的消费者教育。年轻艺人的粉丝更多集中在千禧一代,未来会成为消费群体的中坚力量,而以现阶段来说,他们购买奢侈品能力虽然有限,但会为了爱豆努力推广、消化品牌制造的内容,这对FENDI、 Valentino这类目前希望扩展曝光率、并扎根消费者内心的品牌来说,几乎是一箭双雕了。

比如张艺兴,还没当上品牌挚友的时候,就贡献了惊人的数据

杨洋的学生党粉丝,可能就是通过偶像,第一次分清万宝龙和万宝路的区别。

这样的策略,是品牌在观察过中国市场后做出的回应。他们时常也会狡猾一下,在给艺人的title上玩各种游戏,推广与代言仍旧泾渭分明,但传播话术暧昧不明。

仔细翻翻90后明星拿到的合作身份,其实多为大使、品牌挚友,而最有分量的代言,还是鲜少有品牌愿意松口。

代言毕竟是桩大事。明星必须和品牌进行短则1年,长则没有期限的考察期来磨合,过程虽然严厉,但得到的回报从来不菲。

章子怡出席国际场合,始终选择Emporio Armani,花了5年才拿到阿玛尼第一个中国代言人的身份。

就连Michael Kors这个轻奢品牌在官宣杨幂为全球代言人之前,也与之保持了将近1年的“亲密关系”,才在今年9月的18SS纽约时装周宣布杨幂为全球代言人。

这个身份其实蛮过硬的,以前MK没有代言人,所以杨幂基本就是取代了超模,成为他家的new face了。

代言人的严格考察,与现在品牌与年轻艺人的快餐式合作,本质上还是有着非常大的区别。但为了以最快速度抢占市场,某些品牌基本不会用考察期来约束艺人。

他或她是否合适?不用考察,那多浪费时间,热点不等人,先合作一次不就知道了,推广大使、品牌挚友…反正我们手上还有七八个头衔可以用。

向年轻艺人抛出一些边缘的身份,或者进行一次性的推广行为,在不 完全自降bigger的同时,迅速获得可观的流量数据,这样的模式已经逐渐成为品牌变相试探和考察明星的一种方式。

按此趋势,我所掐指一算,热巴成为D&G的代言人or大使是早晚的事。

这样不深入的合作,肯定存在风险:比如容易削弱品牌价值,艺人风格的不契合可能会造成质感的下滑;又比如明星光环往往大过传播内容,无法将内核与精神成功输出给消费者。

但你能说品牌蠢吗?他们的运作者都是精明的商人。市场与境遇给品牌压力,他们从而寻找各种方式化解。与年轻的艺人合作,是最便捷的道路,可以很快收割流量,营造话题度,并抬高品牌自身的传播力,还不用动脑子。

那么回到开头的问题,以上种种,意味着高奢品牌准备走年轻化之路吗?

并不,或者说,至少大部分的品牌没有这么做。

品牌选择的,从来都是最合适自身现阶段处境,以及最能迎合市场变化的对象。而合作者的年轻化,并不意味着品牌也随之更改性格与态度,重新焕发出生命力,而是市场娱乐化、大众化、低龄化的一种间接表现。

“这世道不用年轻偶像没人看我”,以及“我真的需要他们的数据”,单就这两点,基本就锁定了整个时尚行业的年轻化局面。与其说品牌在与年轻人示好,不如说是在向市场趋势弯腰。

或许是因为中国市场太特殊:资本和经济在高速发展,艺人层出不穷,却很久没有看到凭借实力晋升到国际舞台的类型,大众思考与社会环境一年比一年浮躁。

奢侈品之所以能称之“奢侈”,是因为他们将时尚提高至了美学的范畴,搭建了完整悠久的故事主线和精神内涵,并用走在时代前端的感知与设计理念,征服我们。

他们引导变化,而非随波逐流。这么简单的道理,品牌不会不懂。

只是凛冬已至,大部分品牌在高冷地光着身体和披上一件不太合身的大棉袄中,毅然决然选择了后者。

不管怎么说,先熬过这个冬天吧。他们搓着手,如此想道。

评论