宋美龄是在西方教育下成长起来的女性,因早期受基督教家庭以及后来在美国所受教育的影响,她很早就走出了中国传统男尊女卑思想的苑囿,而具有一定的女性独立意识与男女平等思想,这是她后来能够走上政坛、塑造女性新形象的基础。但是,由于时代与身份的局限,宋美龄的男女平等思想有其特定的内涵,其妇女解放思想也只是民族解放的附属品。我认为,从性别/民族国家的维度对宋美龄的男女平等思想进行深入解读,有利于厘清宋美龄在近代中国妇女运动史上的地位,深化近代妇女解放运动史的研究。目前学界尚无学者专门对宋美龄的男女平等思想进行深入解读,我就此做一初探。

1、宋美龄的男女地位观

宋美龄出身于基督教家庭,童年虽生活在国内,却未受到中国传统男尊女卑思想的影响,具有基督教“上帝面前人人平等”的观念。在美国留学期间,进人两所美国著名的女子学校——卫斯里安大学和韦尔斯利学院就读,男女平等思想自然浸入心灵。当时美国女权运动刚刚兴起,从早期她在韦尔斯利女校的受教育经历来看,宋美龄并未受到重大影响,她只是具有女性独立意识。

宋美龄回国后,曾进入基督教女青年会做义工,帮助做募捐工作,并加入了热衷于社会服务的上海妇女俱乐部,该俱乐部有150名会员,是上海乃至全国具有一定影响力的妇女组织,宋美龄担任其中的工业研究委员会秘书。她因此对中国女性的生存环境有了初步的认识,并开始关心工业发展与中国妇女的问题,曾在《字林西报》上发表《工业主义与中国妇女》(Industrialism and the Chinese Women)一文。在文章中,宋美龄认为“男人对女人高高在上的态度在中国不存在,男女平等也从未被质疑过”,这是她早期对中国国情了解不够深入而造成的误解,但就她本人而言,认为男女平等是自然而然的事情。

“男女平等”是世界范围内妇女解放运动最重要、最核心的问题,也是妇女解放运动最基本的目标。早自18世纪末开始,西方女权倡导者和思想家就从天赋人权出发倡导男女平等,认为两性的平等实质上是自由与公正的体现,因此,在西方历史发展过程中,早期女性主义依据天赋人权的理论来诠释男女平等的内涵,主张人生来就是平等的,不分男女。到20世纪初,男女平等已经成为西方社会的主流观念,在美国接受高等教育的宋美龄或多或少受到影响,并具有了女性独立的思想。1928年1月,结婚不久的宋美龄曾写信给挚友说:“不认为婚姻应该抹杀一个人的独立自主。因此,我要做我自己,不是将军之妻。这么多年来我就是宋美龄。”后来宋美龄处理西安事变、筹办空军都充分体现了其独立意识和英勇胆识。

一般而言,男女不应该平等的观点是针对男女两性的生理差异而提出来的,其依据是女性无论是在体力还是在智力、胆识上均不如男子。宋美龄反对这种男子优越论:“我国妇女同胞一向是被公认为体力较弱的,实际上我们忍耐持久的强韧性和见义勇为的天性,毋宁可说是高于男子”;女性在才智上也不逊于男子,“我可没听说过头脑还有性别之分。”妇女对人类文化发展具有重要贡献:“中国妇女们对于我国古代的历史,曾贡献了光辉灿烂的一页”,她以班昭为例说明“妇女对于文化哲学之进步尤有不朽之贡献”,并强调“智慧、教育、远见、创业精神和勇气,并不是男人的专利品。所有这些品质,妇女也都具备”,但是,男人们却“将妇女限制于家庭琐事,其实是放弃了人类伟大力量的一个无价泉源”。不过,她也指出,在经过很长时间的努力后,“在国家与地方的公务上面,妇女与男子争得平等负荷的职责”,强调妇女在争取男女平等过程中应该是主体,因此,“承认男女平等”,必须听取“妇女界的呼声”。

男女平等所反映的是两性社会地位的平等,就是女性在经济、法律层面被赋予与男性同样的权利,宋美龄曾在法律上为妇女争取平等待遇。在讨论中华民国新《民法》(1931年颁布实施)时,宋美龄特地从上海“发电至民法委员长傅秉常,略谓即乘专车赶至赴会讨论,恳请稍候。盖以其关心于男女平等原则,必欲亲自赴会力争也”。1943年宋美龄访美期间接受记者关于是否相信“妇女拥有平等权利”的采访时,她说:“既然男人期待女人负起世界一半的责任,他们就应该赋予女性平等权利。”她认为,妇女在国家层面与法律层面的地位有所提升,”1924年召开第一次国民大会时,国民党始承认妇女选举权,决定实行普选,以财产为根据之阶级选举必须废除”,此后“国民政府公布法律,规定了子女同有继承权”,颁布宪法草案,在法律上一律平等,“受教育之机会一律平等”。

但是,宋美龄也清醒地认识到法律与现实之间的距离:“我们中国妇女,在社会上的地位如何,我们大家都很清楚。大多数的妇女,不但是没有机会得新的知识,他们仍然过着几百年前的生活”,“我们中国有受过教育的妇女,在全国女同胞总数中所占的比例,实是太小了。”对此,她呼吁妇女要提升自己,“最重要的,不要看别人对于妇女的主张是什么,最要紧的是妇女自己的主张是什么,对于自己的学识才干和人格有什么准备和训练”,因为知识能力与社会地位的高低是成正比的,“知识能力优越,地位自然提高”。

宋美龄还从国际的视角阐述了妇女地位的高低是国家文明进步的标尺:“我们如要衡量一国的进步程度,必得注意那一个国家妇女的情况,和妇女在社会生活,国家生活中的地位。倘若大多数妇女有受教育的机会,而且生活很合理,那个国家才是进步的国家。”

然而,宋美龄的男女平等思想存在相当大的局限性。她对人们批评班昭的《女诫》有不同看法,认为班昭所提出的“三从四德”,“为妇女的教育树立了楷模……作为模范的妇女,似乎不应致力于出人头地。如以今日的观念来衡量,她的教育方法阻碍了妇女的发展,但无疑地适合她的时代和她的环境”。《女诫》使女性屈从于男性并成为习惯法的重要来源,束缚了中国妇女两千多年,但是,宋美龄并没有完全站在性别平等与妇女解放的立场加以解读,其思想的局限性在以后的政治生涯中也有所反映。

2、社会分工与男女平等思想实践

宋美龄的男女平等思想承认男女存在社会与自然的双重属性,主张在此基础上通过争取妇女自立、提升经济与社会地位来实现男女平等。这一思想是与国民党政纲及南京国民政府的教育思想相一致的。1930年,国民党第三次全国代表大会确立了中华民国的教育宗旨,国民政府教育部依据教育宗旨而制定相应的原则,其中第六条规定:“男女教育机会平等”,不过特别对女子教育进行了规范:“女子教育并注重陶冶健全之德性,保持母性之特质,并建设良好之家庭生活及社会生活。”这一教育规则在强调教育权上的男女平等之外,女性教育是区别于男性教育的,是在承认两性差异与两性分工上的平等。这种差异又与传统社会的“男外女内”的性别分工相吻合,是一种承认既有男女分工不平等体系的“差异”。宋美龄的女性教育思想与此完全一致,并贯穿于她创办的遗族女校教育实践之中。

1928年,宋美龄等创办国民革命军遗族学校,最初是男女同校,后因学生增加,“感觉着男女儿童应有不同的训练,让他们各展所长”,遂“设立国民革命军遗族女校”。随着“女校学生人数日增,校舍狭隘”,又择“中山门外京汤路旁遗校农场百亩为校址”。设立遗族女校固然是与女生人数增加有关,但更主要是为了“男女儿童应有不同的训练”,注意性别差异与性别分工教育。

宋美龄设立遗族女校,强调“男女两校教育宗旨相同”,但“女校的中学部,乃注重家庭工艺,并另立有遗族女子职业班”。为此,学校专门“增添一切适合于训练女生的设备”。在课程设置上与男生也有差异,“男生都要接受农业训练,使学得耕种新方法,将来回到田间,可以指导农民”;女生则“从五六年级起,就给以家事训练,教以缝纫、织袜、刺绣、造花、编织玩具、制造、藤工等,女生自制衣袜外,还可将作品出售”。

遗族女校的劳作训练不是一般意义上的训练,而是职业训练。据校友赵嗣娴回忆,女校设有手工编织课,从小学三、四年级起就开始了,老师“让学生用灯芯草编制各种形状的茶杯垫、小花篮……拖鞋、草帽或小提篮等。到五、六年级又教学生用藤条心编制成旅行用的拉包、花篮和藤篓子等”。初中部各班级女生则用钩针钩织各种花纹的手帕、枕套、台布边、手袋、台布等装饰品及儿童睡衣、童装、小女孩连衣裙和沙发靠垫等。女生们经过几年的系统训练,已经达到了专业编织水准,可以此作为未来谋生或贴补家用的技能。

女校还在小学中、高年级开设缝纫课,学生制作的绣花手帕成为女青年最时尚的用品;初中女生则用针线缝制内衣、短裤,每人每学期都能缝制两套以上,供学校工人穿用;职业班的大龄同学用缝纫机制作内衣裤,专供男女两校学生穿用。1933年冬,遗族女校的学生们听闻前方将士受冻,遂缝制大批棉衣送给前方将士,六年级的常晓英同学就曾投入了赶制棉衣的行列。为了进一步训练女生的编织技能并形成一定的生产规模,女校创办了小型织袜厂,购置了30多部手摇织袜机和5架丝袜织造机,专门从上海袜厂请来女技师,“从摇纱锭、接纱头教起。经过3~4周的学习,女生们就能熟练掌握。仅初中三个班级的女生每年生产的长短袜”供应男女两校的学生尚有富余,学校遂开设一间“遗族小商店”,专门出售同学们的制作品,宋美龄曾买了500双袜子赠给上海一家孤儿院。学校极其重视培养女生管理家政的能力,规定女生从初三开始都必须进入“家政室”接受为期半年的家政教育。家政室分为中式和西式两种,学生必须学会室内外环境布置、采购、制作中西餐,全面安排好家庭生活的各个方面。此外,学校还规定,年长女生必须“负责照顾年幼同学”,而男生却不同,“练习司电话、作书记,循序渐进,再受较繁重的工作训练”。在深造与就业上,宋美龄等也对男女生做了差异性安排,优秀的男生被送到大学、航空学校,而女生则被“派在南京中央医院学习看护士”。

女校设立目的、课程设置以及深造安排都反映出宋美龄承认两性的社会角色与分工差异,女校在一定程度上强化了女生对女性身份的认同。劳作训练使女生掌握家庭生计的技能,为将来的家庭服务,并使其在家庭中获得地位。女性虽然参与了工业生产,但是却是被安排在家庭空间内部的手工业,这与传统的“男耕女织”的性别劳动分工相似。中国传统中的性别分工并不仅仅是男性在外生产,女性在内治家,而是强调女性也要参与到家庭经济生产中,但是属于辅助性的地位。因而,对女性的家户经济的参与在中国传统话语中是一直存在的,对女性的参与性劳动的强调,不仅不会导致性别分工的平等关系,相反进一步强化了“男外女内”的性别差异和男性中心、女性辅助的不平等经济分工关系。

性别差异造成的分工并不能直接说明男女不平等,但是,如果女性在接受教育过程中,没有被培养参与社会工作的技能,而偏重于家庭劳动的技能培训,这就意味着从一开始就注定了她们不可能与男同学一样获得均等的社会工作机会。这种因承认差异而引发的不平等,一方面是由后发性国家在世界分工体系中的不合理现状造成的,中国的出口品以轻工业和原料加工为主(世界分工体系中的不平等和性别不平等的相似性和关联已经引起学者关注,似乎值得今后进一步去探讨),另一方面则与中国的家庭分工差异现状相吻合(男耕女织,男外女内),因而,这种不平等具有认知意义上的强大力量,被视为是合理的和理所当然的。宋美龄的女性分工思想恰恰是建立在这种对性别“差异”(不平等)的认知和承认的基础上的。虽然她认同抽象意义的男女平等和男女平权,但是对“差异”的认同使得她无法将家庭中的性别分工,包括中国传统的性别分工视为是不平等的,从而她赞成和认同人格意义的平等和法律权利意义的平等,却对性别分工中的不平等视而不见。

两性分工的差异使宋美龄在新生活运动期间也强调女性对家庭服务的责任。1935年4月,新生活运动总会鉴于妇女是推行家庭新生活的中心,遂成立妇女新生活劳动服务团,宋美龄出任指导长。她在该团成立演说词中说:“要有良好的国家,须有良好的家庭”,而这就需要贤妻良母,因为:

“我们丈夫的事业,要怎样才能进步呢?那必定是要使他不要分心到家务上去……女子在家庭担负起这样大的责任,负责这样大的使命,在家庭服务,那是再光荣没有的,再重要没有了。何必一定要投身社会才算服务呢?……就现在社会需要来看,我还是希望大多数的女同胞们,回到家庭去做贤妻良母……”

宋美龄进一步说,如果妇女不愿做家务,“只能增加丈夫的负担,国家的入超,这种妇女纵然能够在社会服务,也不过为达到享乐消费的目的,这不是我们新时代所需要的,更不是我们国难当前的中国所需要的”。正是两性分工的思想导致一直倡导男女平等的宋美龄也会提出“妇女回家论”。

“妇女回家论”初看起来与男女平等格格不人,深受男女平等思想影响的宋美龄何以会提出“妇女回家论”呢?新生活运动强调从中国社会的细胞——家庭入手去改造国民性,建设现代国家,这将家庭与国家之间画上了等号。正是在建设现代国家的视域下,宋美龄强调新女性与改造家庭生活之间的同一性。家庭生活的现代化、平等化是建设现代国家的唯一路径。而让受教育的女性回归家庭是实现这种现代家庭/现代国家建设的手段。应该来说,新生活运动的这种理路是看到了传统中国社会的家国同构性的特征,希望通过对家庭的改造来实现对中国社会的改造和现代国家的建设。家国一体、家国同构体现了中国与西方不同的社会结构。因而,不能简单将宋美龄呼唤现代妇女回归家庭视为一种女权运动的倒退和对传统性别关系的回归,而是要看成中国社会认知基础上的本土民族国家建构路径。但是这种对家庭的改造不可避免地使得女性从社会领域退回家庭,从而使得家庭—社会—国家的三角关系缺失,公共领域成为临时性的伸缩空间。

直到抗战爆发,国家需要妇女走出家庭支援抗战,加之女界对“妇女回家论”不满已久,宋美龄才转变态度:“最近有人批评说中国妇女不能对于社会国家有贡献,是因为政府主张要妇女回到家庭去,这是很大的错误,一二长官的言论,绝不能够代表政府,更不能说这就是中国政府的主张。”

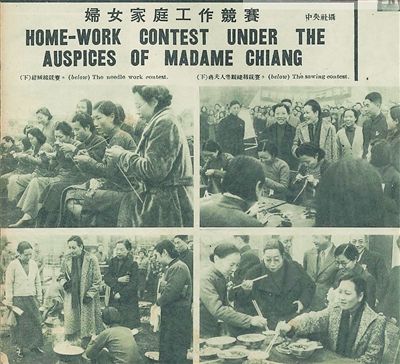

宋美龄对妇女参与抗战的动员和安排上也体现出两性差异,让女性承担后勤服务及生产工作。她在1938年庐山妇女谈话会上演讲时指出,妇女们“应当从事救护、慰劳、征募、救济、保育、宣传、组训以及其他战时工作……尤其是为稳固国民的经济基础,加强长期抗战的力量,我们应当特别从事生产建设”。次年12月,她在中国妇女协会发表演说,要求妇女“设法改善伤兵之生活状态,参加街道整洁运动与公共卫生事业”。1941年3月8日,宋美龄出席重庆妇女界纪念“三八”国际妇女节大会,勉励全国妇女同胞从事耕稼:“男子以出征当兵为荣女子应以务农耕稼为荣”,“男子应当兵争取军事胜利女子应务农参加经济生产”。她还以身作则参加后勤服务工作,为伤兵换药,为前方将士缝制征衣。妇女参加后勤服务与生产工作,已经成为抗战时期宋美龄妇女工作的重要语录被刊登在杂志上:“妇女的总动员,应以生产为中心思想,应以生产建设为训练的主要目标。”

由于抗战是特殊时期,两性分工出现了由家庭/社会工作到战争/生产的巨大转变,妇女才有机会走出家庭,参加社会工作,但就本质而言,这依然是建立在承认两性分工差异上的转变。某种程度上,这不过是“男外女内”社会性别空间边界的外延,并没有改变在性别劳动分工中男性中心、女性辅助的不平等关系和地位。

一般倡导男女平等者会在承认两性分工的同时关心妇女的职业平等权,这是男女平等的重要内容。据当时妇女运动倡导者的研究,中国产业工人中,女工占有一定比例,工作条件与环境极其恶劣,付出的劳动也与男性基本相同,但工资与男性相比则差异极大,上海女工工资最高,但也只及男工的74%,而天津的最低,只有44%。这样的情况,在当时的中国是极为普遍的。然而,宋美龄对此种情形没有做过相关论述,她的男女平等思想相对而言是比较抽象且停留在建立在家庭空间的人格平等层面,并没有触及社会分工的平权和平等问题。家庭/社会/国家一体的思路使得宋美龄无法将女性在社会上争取平等视为男女平等的核心,她始终是在新生活运动的家国同构的框架中去重视女性在家庭空间中的作用与贡献。只不过,在战时,妇女可以暂时越出家庭进人社会为国家做贡献,但是社会或者说是公共领域在宋美龄这里是临时性的,从而具有收缩性,并非妇女活动的基本空间,家庭才是建设国家的根基。

3、从“家”到“国”的妇女新定位

与两性分工、职业平等权相比,宋美龄论述最多的是女性在国家与家庭中的定位,而且因其“第一夫人”的身份,具有很大的社会影响。

中国传统社会中,妇女大多被禁锢在家,生儿育女,从事家务,直到妇女解放思潮兴起,少数妇女才开始走向社会。妇女地位真正提升,由长期隶属于个人私领域层面的家庭,转向隶属于社会层面公领域的国家,是由于新生活运动的兴起和抗日战争的爆发。

新生活运动是建立在家庭基础上的生活政治化运动。1936年5月29日,宋美龄作为新运妇女指导会指导长在致辞中强调:“中国国家之基础,建筑在家庭上,故吾人实行新生活,应由家庭进而推广至于社会与国家,并望全体妇女界一致努力”,“作切实的辅助”。《新生活运动妇女指导委员会组织大纲》要求妇女“共负服务社会复兴民族之责任”。

宋美龄呼吁女同胞们承担起对家庭与国家的责任,新生活运动中“有许多工作,等待着女性的效力,保持家庭清洁,赞助社会改革等等,都是妇女责无旁贷的任务”,“把家庭处理得清清楚楚,把家庭生活调整得井然有序……在这国难严重的时期,妇女尤应为国家加倍出力”。这一时期,宋美龄并没有让妇女走出家庭,而是将妇女的家庭工作纳入社会改造工作的范畴。虽然这种定位依然使妇女局限于家庭之中,但宋美龄作为“第一夫人”,已经从国家和社会双重维度重新定位妇女及其家务工作。

宋美龄对妇女地位的定位随着抗战的爆发而进一步提升。1939年3月12日,她发表《中华民族的再生——妇女与家庭》,高度赞扬妇女在争取抗战胜利、完成民族复兴工作中的巨大贡献:“她们正在努力推进社会与政治的革新,促成国家的发展,在这些伟大的工作中,妇女的贡献是不可缺少的,她们可以供给一种生力与推动力来促进一切事业的成功。”按照传统观点,战争往往是男人比拼武力、勇气的场域,宋美龄却认为战争为女性争取与男性同等的地位提供了历史机缘:“战争已加速了中国妇女的抬头与解放。它激起她的爱国热情,并给予她久所梦想而迄未实现的工作领域;它使她获得在社会上与男人平等努力的机会;它使她开始担负那些原为富有经验的男人们所独占的责任。”宋美龄直接领导、鼓舞妇女参与慰问、募捐、护理等工作,对此她非常骄傲:

“我们不仅募集了巨额的医护救济费,担任了救济和保育难童的工作,而且还实地参加战时工作。成群的青年女子,穿上雄赳赳的军装,无畏无倦的出入于前线炮火与烈日之下,每成为中外战地记者惊异和称佩的时象。”

在传统中国,女性一般都被排斥在公共事务之外,没有机会过问、参与国家大事,而这场战争改变了这一局面。宋美龄说,中国妇女“在此国家独立生存的战争中,与男子共同服务”,妇女参与抗战的实践就是中国妇女追求与实现男女平等的历程:“在过去五年之抗战中,中国妇女对于实现真正平等,尤其有迅速之进展……以往吾妇女之地位均受其夫之社会经济地位之支配,而今日之妇女则能自立,其立场亦获得他人之承认。”

不过,宋美龄依然从两性差异的角度定位女性在战争中的地位与作用,即女性在战争中承担辅助性工作。她说:“后方工作是我们的责任”;“我们从事战时服务和社会工作的女同胞,要特别发挥我们的精神力量,来激励前方的士气,振作一般社会的精神。”宋美龄特别重视妇女乡村服务队的工作,称“服务工作足以影响妇女前途”,影响“妇女之地位降落”。

宋美龄由此也预言,战争让中国妇女成为国家重要的力量,战争之后,中国女性的地位将随之提升:

“我确信我们中国女子在战时的贡献,至少要不下于男子;我更确信我们中国女子,在抗战胜利后的地位,比之任何国家的女子,一定是后来居上;我相信男女地位应当是绝对平等的……”

宋美龄与李德全、邓颖超等人还建立了全国统一的战时妇女组织—中国妇女慰劳总会,各地建立起妇女战时服务团等组织。中国妇女过去从来没有被国家动员和组织起来并形成统一战线,也从来没有受到国家与民族如此的重视,这是中国近代妇女真正从“家”到“国”的政治定位的大转变,为女性在就业和公共参与上提供了更多的可能性,女性的活动空间大大扩展。

4、从属于国家和民族解放的妇女解放

妇女解放思想是近代重要的社会思潮,也是社会发展的重要推动力,宋美龄的妇女解放思想是其重要的组成部分。但是,由于受基督教家庭、美国女校教育影响,她的妇女解放思想与近代西方资产阶级女权主义、马克思列宁主义的妇女解放理论并不相同,且因其特殊的“第一夫人”身份,她的妇女解放思想主要是围绕着国家与民族解放进行阐释的,具有一定的时段性与局限性。

笔者考察了宋美龄在美国所读课程、感兴趣的杂志与文章,认为她并不具有女权主义思想。在成为蒋介石夫人后,除初期表示较为强烈的自我认同外,宋美龄后来一直以“蒋夫人”自居,可见其对“蒋夫人”这一政治角色是极其认同的。1934年,宋美龄说:“我极度的热心与爱国,也就是渴欲替国家做些事情。我的机会很好,我与丈夫合作,就不难对国家有所贡献了。”她还公开表示:“我虽有这样的抱负,但依赖自我,我实在还缺少一种精神上的定力。”由此可见,宋美龄自我定位为辅助性身份角色。1941年,报刊舆论就注意到这一点,说“她自己署名时总是用蒋宋美龄,不像一般受过高等教育的女子怕辱没了什么似的婚后不喜欢冠上夫家的姓氏。她不仅是蒋委员长最亲爱的伴侣,也是最亲信的顾问,最得力的助手”。

其实,宋美龄在初期只有国家的概念,正如台湾学者石之瑜所指出的,宋美龄“留学美国十余年,耳濡目染,当然她的国家观念中,原不具有强烈的民族内涵。在抗战之前,她要贡献的对象是国家”。1935年,宋美龄在给遗族女校学生的信中说:“‘爱国’是你们当学生的第一应该念念不忘的,否则中国就永远不能复兴了!你们一定要时常教导别人,国家是什么,国旗是代表什么,好国民应该如何做法。各人皆要很忠实的工作,使国家日臻富强!”

抗战爆发后,宋美龄的民族意识逐步增强,不仅强调保卫国家,同时强调民族解放:

“我们要保全国家的完整,保护民族的生命,应该尽人人的力量,来抵抗敌人的侵略。我们妇女也是国民一分子,虽然我们的地位能力和各人所能贡献的事项各有不同,但是各人要尽量的贡献她的力量来救国。”

宋美龄认为,国家、民族的利益是第一位的,“国家的利益高于一切”,妇女解放只有在民族与国家解放的基础上才能得到保障。随着抗战的深入,宋美龄进一步将妇女解放纳入到民族解放的范畴:

“所谓‘女子解放’,不仅是解放了就算了,是要由我女界同胞的努力,增进我们民族的地位,要使民族生活受到女子的影响……使大多数乃至全体的同胞,都得到独立自由平等的幸福,我们要认识女子解放,不能单单当做一种权利看,应该当做一种责任看。”

在她看来,妇女解放首要的不是谈妇女的权利,她说孙中山“国家没有自由,个人就不能自由”的观点“是十分真确的道理”,并进一步引申至妇女解放与国家解放的关系:

“今天来谈女子解放,也要晓得国家没有解放,我们全国的女子就得不到真正的解放……我们四万万五千万人无分男女,都要做亡国的奴隶,更从何处谈女子的解放,更向何人去要求女子的解放?

由此可见,宋美龄的妇女解放其实是去掉个体、从属于民族解放的:“反侵略战争胜利了,我们整个人类和民族的自由有了保障了,改造世界的伟业也就成功了,而我们妇女的地位当然在这一件伟大的奋斗中提前的提高了”;“今天惟有打倒轴心强盗,才是我们求得妇女解放和自由的锁钥”,“我们妇女运动的本身,应该把战时服务放在第一位,这应该是天经地义没有疑问的。”

宋美龄还认为,妇女解放与民族解放是相辅相成的,女子解放要建立在民族解放之上,但同时妇女解放能够促进民族独立。她说:“近代民族战争的胜负,妇女精神力量的支持有极大的关系”,因此,中国妇女要觉醒并承担起“神圣的反侵略与保卫民族的战争中最崇高的使命”。

随着抗战的结束,宋美龄不再提妇女解放。笔者查阅了1946年至1949年后的《中央日报》及其他报刊,宋美龄更多地出现于接待外宾、陪同蒋介石等仪式性场合,并从事妇幼、慈善、劳军及赴美请求援助等工作,已不见其发表妇女解放的言辞。即使指导各地妇运工作,也不谈妇女解放,多围绕妇幼工作,如1946年5月,宋美龄视察汉口,“对今后妇运工作指示两点:甲·提倡识字及生产运动,乙·举办托儿所,加强育婴工作”。同月,指示东北妇运工作“(一)发动慰劳伤兵,(二)努力扫除妇女文盲,(三)切实推动儿童保育工作”。纵观后来宋美龄的言辞,只是偶尔让妇女提高政治意识。如在接见台湾女界领袖时谈到要让妇女“(一)多多参加各项活动,培养妇女之政治意识;(二)从事生产事业,改善台省妇女生活;(三)创办托儿所;(四)吸收妇女党员”。显然,这种政治意识的培养也不是参政议政,而是要发展女党员,这完全是站在国民党的立场上。

1946年重庆开二中全会时,妇女中委等竭力呼吁“尊重女权,并且联合女中委向大会提出成立妇女部,以期事实保障女权”,大会通过此项提议,但因宋美龄不愿意出任部长一职,而“妇女界除她以外”,其他人资历和地位均不够,“中央拟派叶楚伧担任,但妇女界认为这就是侵占女权了”,所以,外界认为是宋美龄不愿任职导致妇女部流产。

宋美龄虽然也曾在二中全会上“提出增加国民大会女代表一案,为全国女界争权益”,但总体而言没有强烈的参政议政意识。1947年国大代表选举时,有媒体指责“蒋夫人沉默了”,因为选举在即,而全国“历史最久,工作表现最多的团体”即新运总会妇女指导委员会“却奇怪的沉默了起来”,之所以弃选,是因为宋美龄的治会方针是“多做服务社会的工作,不作无意义的宣传”,因此,“偌大的一个妇女团体,因蒋夫人所表现的态度,反而轻轻的舍弃了这样成熟的机会”,尽管宋美龄此时已经受聘为世界妇女公民协会名誉主席。

宋美龄对于妇女参政的民主政治其实并没有兴趣,1947年5月27日,国际新闻社请其代表宪政民主新时期中国女性发表讲话,她写信给董显光,表示她对民主政治无话可说(What can I say about democracy?),请他代为拒绝。1948年国民党统治危机四伏,宋美龄更不谈妇女解放,而是动员妇女参与内战服务,表示新生活妇女指导委员会“将继续抗战时期之工作精神,动员全国妇女,从事于戡乱、军事之服务工作”。宋美龄的妇女解放显然是建立在以民族国家建构为目标的前提上的。妇女解放一是立足家庭,二是通过妇女的受教育,对家庭的改造来实现现代民族国家的建设。因此,在战时,女性可以通过进入公共领域为民族国家建构服务,在战后,随着国家权威的建立,妇女进入公共领域的使命已经完成,宋对此就采取回避的态度。因此,宋氏对于女性参与公共领域的矛盾态度,事实上与她对社会的收缩性,临时性的认知有关,和她对于妇女解放的基本社会空间是家庭的认知有关,离真正意义上的妇女解放还有一定的距离。

5、结语

宋美龄的男女平等思想是与世界范围的妇女解放思潮兴起相关联的,也是在近代中国妇女解放运动发展过程中产生的,并与近代中国先进妇女追求男女平等、妇女解放相一致。但是,宋美龄的男女平等思想又有其特定内涵,是承认两性存在自然差异、两性社会分工合理基础之上的平等。因此,她的男女平等思想更注重维护社会现有秩序,在此基础上追求女性地位的提升。

宋美龄没有对男女平等进行过完整的思想体系论述,而是透过社会实践——遗族女校的教育来传播其理念。恩格斯曾指出的:“妇女的解放,只有在妇女可以大量地、社会规模地参加生产,而家务劳动只占她们极少的工夫的时候,才有可能。”但是,近代中国工业及第三产业不发达,广大妇女尚无大量的机会参加社会工作。因此,宋美龄在承认两性差异的基础上,让女学生有机会接受偏重于适合两性分工的职业教育,也为她们创造了一定的就业机会,同时提升了家庭生活技能,有利于提升其在家庭中的经济地位。但是,宋美龄没有对两性差异造成的社会分工进行过认真的反思,依旧遵循原有社会分工来推行女子教育,在一定意义上让女性依然局限于社会分工,强化了女性对现有社会分工的认同与接受,在一定程度上剥夺了女性可以从事其他工作的机会。因此,她的教育实践是在强化女性认同既有的社会分工。卢梭曾说,人与人的差别在自然状态中比在社会状态中小很多,自然的不平等在人类中是“由于人为的不平等而加深了”。宋美龄的女子教育实践,强化了女性扮演照顾家庭的角色,固化了男女两性的社会角色,忽略了女性在其他领域工作能力的培养,这在一定程度上又强化了两性分工,女性并没有因此获得更多公共领域工作的机会。

由于宋美龄“第一夫人”的特殊身份,其男女平等思想始终围绕着国家的需要,当新生活运动发起时,她主张“妇女回家”,后作为女界要人迫于舆论压力反对“妇女回家论”,但并没有能够帮助妇女拓展更多的工作领域,其男女平等思想是有局限性的。

同时,也因为“第一夫人”的身份,她的妇女解放思想也是围绕着国家的需要而兴起和发展的。就民国的历史语境而言,这虽然存在局限性,但是在一定意义上让中国领导层认识到了妇女的重要性。在新生活运动妇女指导委员会的领导下,妇女做了大量工作,这些为妇女赢得了地位与尊严,得到蒋介石等高层的高度肯定:“抗建大责,妇女共膺”,王世杰则称,“一般社会对于妇女有了新的认识和新的期待”。

在近代中国妇女解放运动的浪潮中,宋美龄也提出了妇女解放的口号,但是,与秋瑾、唐群英等努力追求的政治参与型妇女解放不同,也有别于以邓颖超等为代表的中共从属于阶级解放的妇女解放,宋美龄更强调妇女解放是从属于民族解放的,政治参与不是妇女解放的根本目标。即使因为战争,宋美龄鼓励女性进人公共领域,让女性在缺失“国家”权力下获得了暂时的“解放”,这并不是真正的平等,因为妇女并没有独立主体地位,女性在获得被“分配”的“填空”权力的同时,失去了某些真正获取自由平等的可能。

在近代中国,救亡压倒启蒙,妇女解放思想囿困于民族国家的危难现实。如果单纯争取男女平等,那么妇女解放思想就要面临存在的“非法性”危机。如果与民族主义合流,妇女解放思想则要面临强大的民族国家对自身生存空间的吞噬。宋美龄的妇女解放思想是民族危机下的产物,是她作为“第一夫人”为了动员妇女抗战,促进民族国家复兴的一种中介,不可避免地带有“工具性”,而妇女本身的利益却被搁置一边。

然而,也必须肯定,抗战全面爆发后,妇女才作为国家的成员成为救国的生力军。进人民族领域之中的女性代表——“第一夫人”,承担起动员妇女参加抗战的职责,并逐步成为妇女参与救国运动的象征。宋美龄的努力,将部分妇女从原来私领域的家庭引向公领域的社会,这也是近代中国妇女运动史上的一大飞跃。但是要看到,这种公领域的建构具有一种临时性,它始终在民族解放的框架之下运作并受其裹胁。宋美龄的妇女解放思想受到中国特有的家/国一体、家国同构的影响,她对女性进入公领域的提倡仍然是遵从着传统的性别劳动分工,深深印刻着“男主外、女主内”的模式。这样的妇女解放思想虽然推动了女性进入公领域,但这并不是从女性本身的利益出发的,其结果便是不可避免地强化和复制了女性在家庭中和社会中的从属性性别关系和地位。

来源:东方历史评论

原标题:宋美龄是女权主义者吗?

评论