唐代的时候,无论是茶器还是我们饮茶的方式,都有很大的发展。那么,你知道唐代人是怎么制茶的吗?

唐代制茶工艺在陆羽的《茶经》里被概括为“采之、蒸之、捣之、拍之、焙之、穿之、封之”十四个字,然而具体工序却没有记载,于是,我们依据《茶经》的记录和现代的研究,总结了一下唐代人制茶的场景,与茶友们交流一番。

采茶——春风十里,不如采茶的你

要制茶,当然首先需要采茶人自东土大唐前往山中“取茶”。二、三、四月间的晴天,便是采茶的最好时机。不论是现代还是唐代,采茶人的辛苦,都是为了品茶人能喝到优质的茶。

蒸茶——高温蒸茶不是问题

要让新鲜茶叶软化熟化,少不了蒸茶。现代有蒸茶机,那么唐代怎么做呢?

唐代茶师表示“我有特别的蒸茶技巧”,那就是在大锅上架上蒸笼,蒸笼里放着一张竹皮蒸架,把茶叶摊平在里面,只要点起大火,在沸水的高温下,茶的叶和梗就能慢慢地变软了。

捣茶——不是所有的茶都叫细腻的茶

说起捣糍粑很多人都喜欢吃,不过捣茶或许我们没见过。

原来唐代制茶过程中,要蒸好的茶叶趁热倒入杵臼,然后就开始捣茶。这是唐代制茶工艺中特别的步骤。现代喝的大部分是全叶茶,只喝茶汤。而唐代人特别的吃茶习惯,决定了对茶叶有细碎的要求。

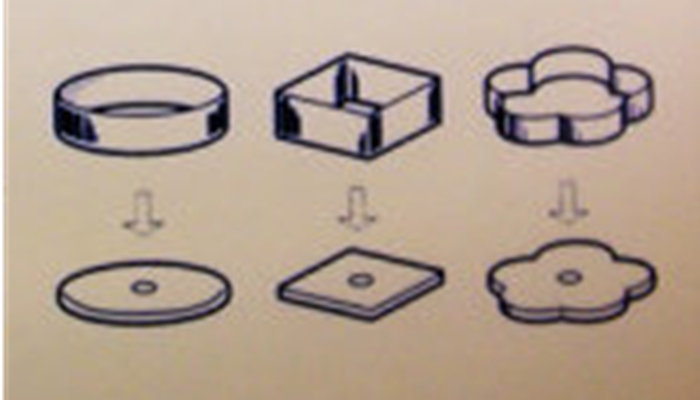

拍茶——看茶七十二变

拍茶,重点就是一个“拍”,也就是把捣细的茶泥倒入在襜布上模具中,放在固定在地上的石承上,通过持续拍击,让茶在模具中变得紧密坚实来给茶做个“塑形”。

等到茶完全凝固,拉出襜布,将成形的茶放在竹篓上透干,一次茶的“变身”就完成了。

焙茶——不想被焙干的茶叶不是好茶叶

你以为拍茶之后茶就制好了吗?当然不是。如果茶还有水份,会容易霉变而坏,所以还需要焙茶以利于保存。

团茶晾干之后,用棨(锥刀)在中间挖空一个小洞,将一块块的团茶串在一根细竹棒上,放在棚(木架)上焙干。

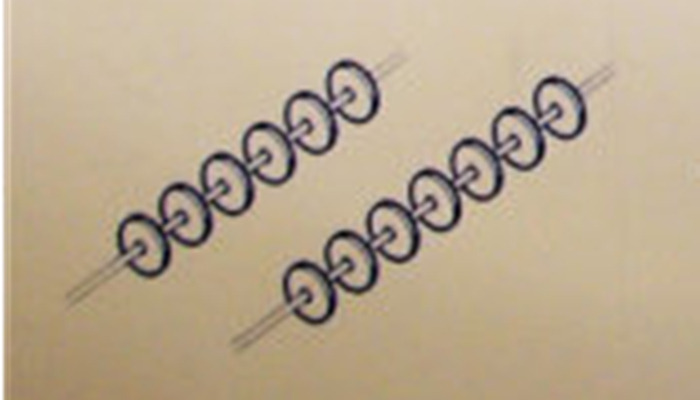

穿茶——能串在一起,也是一种缘分

茶叶已经焙干了,那么茶师们还需要做什么呢?接下来,他们按照一定的重量标准,用线连接团茶中间的孔穴,将茶穿在了一起!这样便于计算茶的分量,且便于存放。

封茶——爱茶,就给它一个舒适的家

为了保证茶的品质,贮藏方式可是很重要的。唐代茶师们有一个贮茶利器:由竹片编成,四周都糊上了纸,中间还可以埋藏热灰,通过热灰吸收潮气防止茶叶霉变。

可见,早在唐代,就注重茶叶的单独存放,而且避免湿度过大也已经有有效的解决措施。

不过这些都只是我们根据资料估摸出来的唐代制茶法,茶友们有不同想法的,欢迎与我们一期交流。

本文来源于茶语网(www.chayu.com),茶语频道商务合作电话:400-799-3998

评论