1981年12月1日,美国,第一例艾滋病病例被诊断。自1987年始,世界卫生组织将12月1日定为世界艾滋病日。

三十年来,艾滋病一直以社会性疾病的面目出现,既与复杂的社会议题紧密相连,又作为一种隐喻象征某些身份或行为,社会对艾滋病的讨论远超出了其作为一种生理疾病本身的范畴。

在中国,艾滋病的隐喻和所指,随着社会情境,大致有三次变化。而其中不变的,是一条清晰的他者化线索——艾滋病永远在被话语构建成一种遥远的“他者”。这种“我们-他们”的划分,既助长了公众对艾滋病的恐惧想象,也不断拉开病毒携带者与主流社会的距离,使他们边缘化,更加成为事实上的“他者”。

可以这样说,艾滋病在中国三十年的历史就是一部“他的历史”,与你、我都无关。

▌被隐喻化的艾滋病

苏姗·桑塔格认为,疾病作为一种隐喻,往往象征着一种有缺陷的人格与道德上的瑕疵。她说:“疾病最令人恐惧的,不是丧失生命,而是丧失人格。”

古代,大规模瘟疫,比如霍乱、黑死病等,常被认为是对众人的审判。在《鼠疫》中,加缪就描绘过帕纳卢神甫在鼠疫期间的布道。在挤满善男信女的教堂里,帕纳卢坚定地说:“我的弟兄们,你们在受苦,我的弟兄们,你们是罪有应得。”神甫为鼠疫侵袭奥兰城做出解释:奥兰居民对天主不虔诚,行为不加拘束,鼠疫便是对他们的惩罚。

▲ 《死神的胜利》(Le Triomphe de la Mort)描绘了十四世纪一场鼠疫的可怖情景。 Pieter Bruegel de Oude

而突然出现、迅速传遍全球的艾滋病仿佛像真正到来的末日审判一般,艾滋病背后的吸毒者、滥交者、同性恋者、性解放运动者,被拉上道德法庭。患病成为道德败坏的“象征”。

最初,艾滋病在美国被称为“男同性恋免疫综合症”(Gay-related immunedeficiency),之后相当长一段时间里,被视为“同性恋者的癌症”(Gay cancer)。另外,当时也有宗教团体称“艾滋病是上天对性解放运动的惩罚”。因此,一个人对艾滋病歧视,可以等同于其对同性恋憎恨的象征性表达,甚至于对性解放运动的保守立场。

韦伯(Max Weber)曾引用约翰·卫斯理(Wesley John)的话说:“增加了的财富的占有者必将接受财富的诱惑,人们变得不那么禁欲了,人们变得追求骄傲、对现世的爱、享受。以禁欲和对上帝的爱为特征的宗教精神衰落了,世界变得功利主义了。”渐渐地,性解放背后所体现的对欲望、快感的追求,也成为了资本主义的一个象征。

在这套以“消费-增长”为核心动力的体系下,关于性解放的运动被保守主义者认为是放纵的、甚至是罪恶的。在运动的最高潮,艾滋病出现了,成为新时代的“罪与罚”。

▲ 1983年,纽约街头的“骄傲游行”中,游行者呼吁为艾滋病研究提供更多的资金支持。 Mario Suriani / Associated Press

可见,从一开始,艾滋病所代表的就不仅是“一种疾病”,更是被隐喻为“一种人格类型、道德评判或者政治态度”。当社会大多数人开始认可这种隐喻时,疾病的社会属性就在某种程度上超越了它的自然属性,更加引人关注。在中国的独特社会情境下,其隐喻和所指也在随时代不断变化。

▌他国的艾滋,他们的艾滋,他的艾滋

他国的艾滋:舶来的“爱资”病(1985-1999)

1985年6月4日下午4点40分,因持续高烧和呼吸困难,一名34岁的男子到北京协和医院就医,经检测HIV(human immunodeficiency virus,人类免疫缺乏病毒,又称艾滋病病毒)抗体呈阳性。这是在中国发现的第一例艾滋病病毒携带者,巧的是,他正好是一名外国人——美籍阿根廷人。

随后,《人民日报》刊登了一系列关于艾滋病的报道,其中《谈谈“超级癌症”——爱滋病》比较典型地把艾滋病描述为一种来自西方的“传染性癌症”。

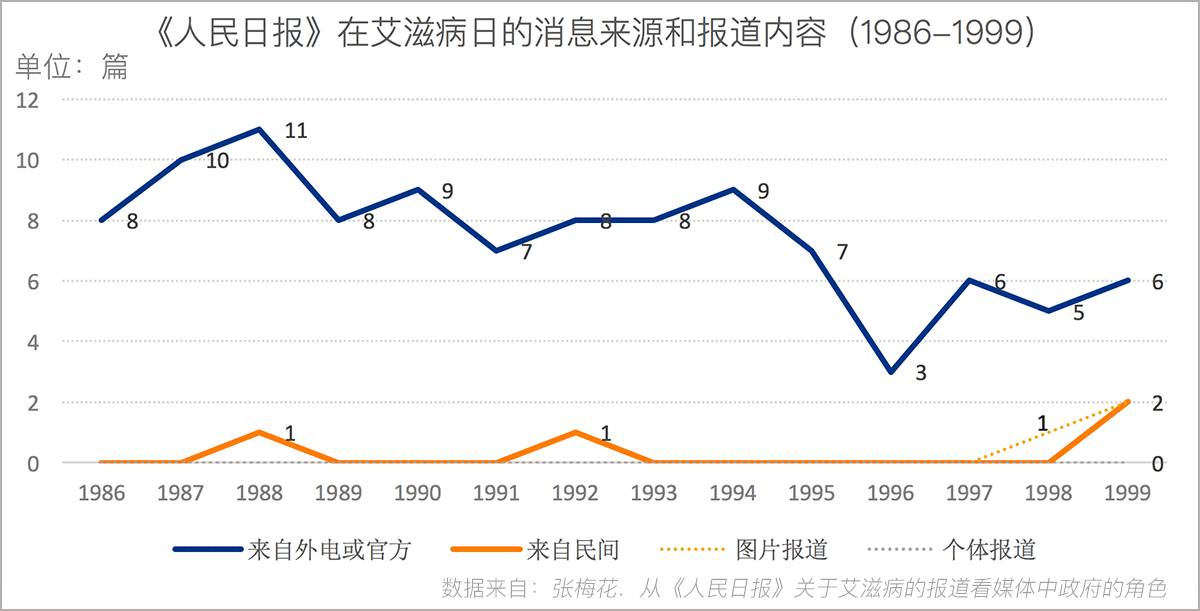

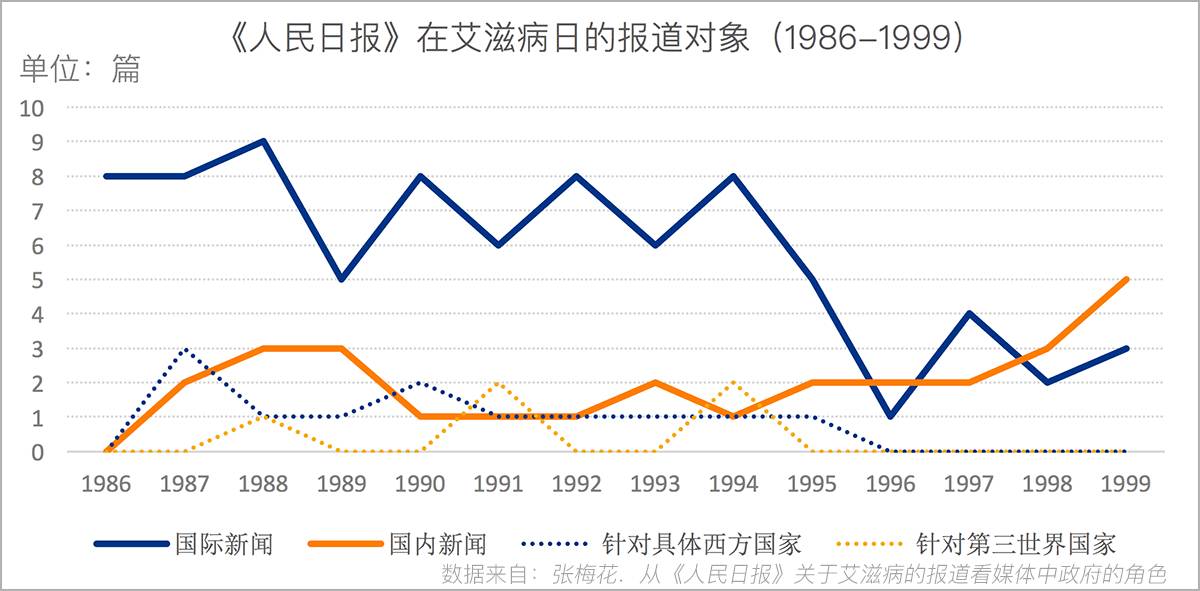

此后14年间,在中国的媒体报道中,都把艾滋病视为资本主义的疾病,报道多以国际新闻为主,消息常来自外电,鲜有国内民间、个体的内容。这更给人们一种“艾滋病离我很遥远”的感觉。

至于国内的病毒携带者,则被归咎于他们采取了资本主义贪图享乐的生活方式。彼时,“爱资病”这样的译称就具有强烈的政治色彩,感染风险也通常与“外宾、归国人员、边境居民、外国人”等形象相联系。

九十年代初,人们对“性”有了新的看法,在生育功能之外,年轻人开始从快感、亲密关系与个人自由等角度来看待性。据李银河在1989年做的随机抽样调查,当时中国人发生婚前性行为的比例已经达到了15.5%。

而正如前文所提到的,艾滋病的隐喻已经和“追求性自由”“资本主义无节制的欲望”密不可分,因此在这一时期,为避免资产阶级自由化倾向的性革命,主流媒体便在艾滋病的性传播途径与性道德方面大作文章。

性社会学研究者潘绥铭认为,艾滋病在当时被当成是千钧一发之际整肃性道德的工具。于是,艾滋病成为“有不良作风问题的、沾染资产阶级自由习气的花花公子”的疾病。

总之,从发现伊始,病毒携带者就被建构为一个遥远的“他者”,无论是来自大洋彼岸的外宾,还是挥金享乐的花花公子,都与大众的距离十分遥远。

他们的艾滋:底层农民工的污名化(2000-2009)

2004年,清华大学曾启动一个关于卖血的口述史研究,来自安徽的一位农村妇女讲述了她所亲历的90年代——

“我的病已经确诊了,我丈夫前几天去化验,结果还没出来。我们家已经因为这个病死了四个人,我大伯、大伯母,还有父母亲。家里还有两个弟弟,都还没娶媳妇。大概就是1990、1991年开始,在开发区那还挂了一个卖血光荣的大横幅。”

“1993到1994年特别严重,血头带着离心机到村里抽血。胳膊一伸,50块钱,还管吃喝。我们卖血就是因为太穷了。”

可以看到,由于贫困和当时对有偿献血的鼓励,在90年代的中国,特别是中原农村地区,形成了巨大的血液买卖市场。缺少安全的卫生条件,针头混用等不规范的操作导致交叉感染,艾滋病疫情由此蔓延。

▲ 安徽省阜南县一个“艾滋村”,医疗人员抽空去探访感染者。 腾讯 / 卖血村的后艾滋生活

由于较为漫长的潜伏期,艾滋病病毒大范围交叉感染的严重性到千禧年之后才暴露出来。2000年8月,国内媒体界首次披露艾滋村,《中国新闻周刊》的封面报道《国难当头》一出,举国震惊。到2003年,中国政府向全球抗击艾滋病结核疟疾基金提出申请书,申请中指出,豫冀皖鲁鄂晋陕七省56个县的150万农民中,估计25万人感染了艾滋病病毒。

世纪之交,恰逢数量庞大的农村劳动力进城务工。据人力资源和社会保障部数据,到2008年底,全国农民工就业总量为2.25亿人,农民工群体进入城市人的视野,并且与城市人形成了一种生活资源上的竞争关系。排外心理加上艾滋病在卖血农民群体中泛滥的报道,农民工似乎“理所当然”成为这个时期艾滋病病毒的新“宿主”。

迅速地,农民工与艾滋病划上了等号,艾滋病仿佛成了他们的疾病。

值得注意的是,这一时期的报道中,对携带者的称呼都会冠以艾滋的前缀,如艾滋男、艾滋女、艾滋妈妈、艾滋孕妇,社会关系也会被打上艾滋的记号,如艾滋家庭、艾滋夫妻,违法乱纪行为中被称作艾滋扒窃、艾滋犯罪团伙等。这些称呼最大的问题是都有强烈的异己色彩,强化了“我们”与“他们”的分别。

不难看出,进入新世纪之后,虽然对艾滋病的关注转向国内,《人民日报》从2003到2015年间在艾滋病日的报道,出现在国际版的比例降至3%(这一比例在1994-2001年为69%),但是艾滋病也仅是由遥远的他者变为国内的他者,他者化叙述的特点仍没有改变。如此一来,报道数量再庞大,内容再丰富,艾滋病也永远是他者的疾病。

他的艾滋:男同性恋与艾滋病的话语同构(2010-2017)

中国的男同性恋进入公众视野,比美国要晚得多。在中国,即使改革开放之后的很长一段时间里,“男同性恋”仍被看作是资本主义腐朽生活方式的一种,具有强烈的政治性。当时这类人群的存在并不被承认,甚至直到1997年,男男性行为仍被模糊地归为“流氓罪”。直到很晚,同性恋才被剥去意识形态的外衣,能被公开讨论。传统纸媒更是很少去触及这类题材。

真正的改变发生在被称为微博元年的2010年前后。网络媒体兴起,特别是自媒体如微博进入人们的移动设备,大大改变了同性恋群体在大众传播上的缺位状况。

▲ 2011年,吕丽萍反同言论在微博发酵,蔡康永对此事的回应转发量达到数万次。

因为网络媒介整体上的匿名性、互动性、平等性,同性恋者获得媒介话语权的难度大大降低,他们可以匿名或实名传播自己或社群的信息,经过一对多的人际传播,话题被爆发式地放大,同性恋自己走到了大众的面前。

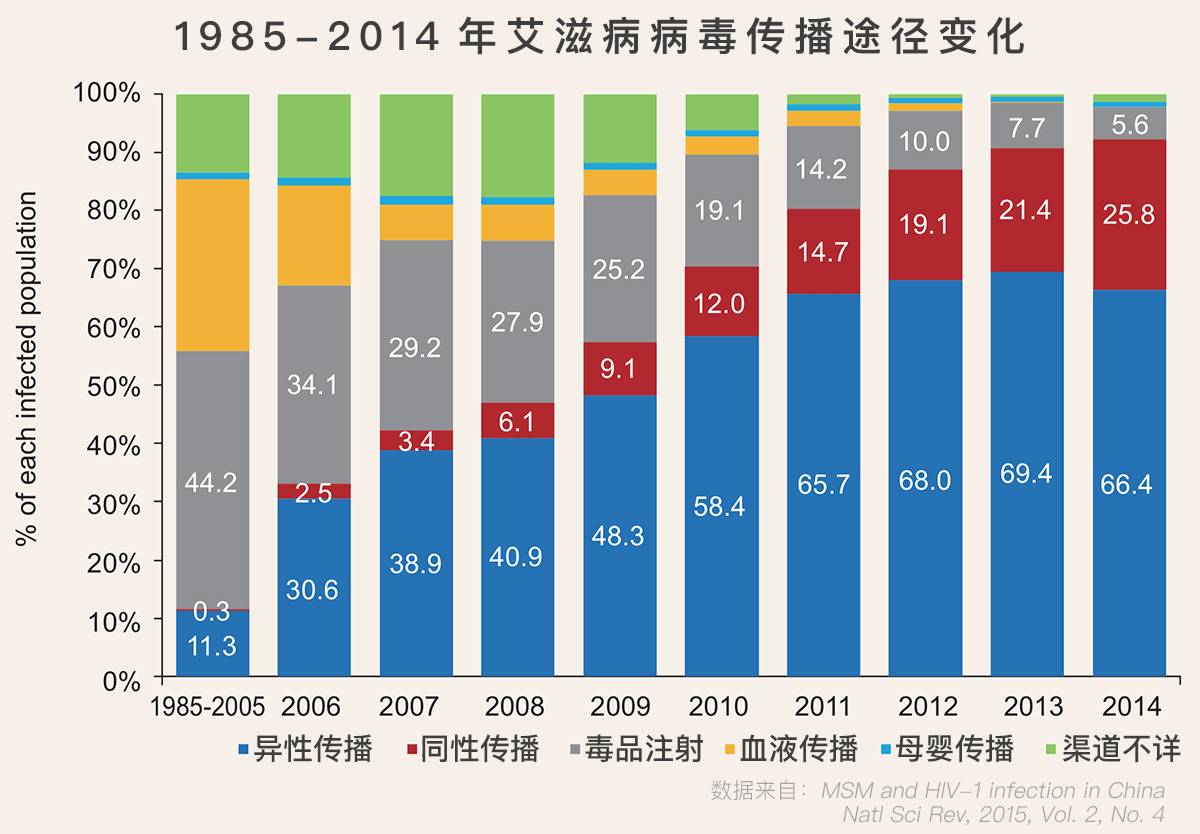

而不凑巧的是,此时艾滋病病毒通过男男性行为传播的所占比例在持续上升。据中国卫生部和联合国艾滋病规划署(UNAIDS)的数据显示,2005年之前,我国新发感染者病例一直以注射毒品和血液传播途径为主,随后,注射毒品和血液传播途径导致的传播得到显著控制,但性传播病例却快速上升。

从2006到2014年,通过同性传播的比例从2.5%激增至25.8%。但到2014年,仍有66.4%为异性传播,而出于传播效果和经济利益的考量,相当多网络媒体更关注“同性传播”。在搜索引擎里检索,新闻标题带有“艾滋 同性”或“艾滋 男男”的有13610篇,带有“艾滋 异性”的只有236篇,差异巨大。

媒体将艾滋病与男同性恋捆绑在一起,给大众营造出“艾滋=男同”的印象,导致了男同性恋与艾滋病的话语同构。

▲ 直到今天,依然有人将“同性恋”“艾滋病”“引诱”等字眼放在一起。

因此,与美国的男同性恋群体在上世纪六七十年代就以权益为旗帜进入主流视野不同,中国男同人群刚刚走到大众面前就成了“艾滋代言人”,艾滋病成了一个指向人群范围更为狭小的他者的疾病。

▌为什么会是“他”的艾滋

苏珊·桑塔格指出:“对瘟疫的通常描述有这样一个特点,即瘟疫一律来自他处……梅毒,对英国人来说,是‘法国花柳病’,对巴黎人来说,是‘日耳曼病’……在对疾病的想象与对异邦的想象之间存在着某种联系。它或许就隐藏在有关邪恶的概念中,即不合时宜地把邪恶与非我、异族等同起来。”

回顾艾滋病在中国的历史,它也一直是“非我族类”的、他者的疾病,只是“他”的具体内涵在不断演变。究其原因,我认为有三点,

其一,艾滋病本身的特质:致死性、可传染、不可治愈。

无法被治愈的疾病有很多,包括很多常见病,比如糖尿病。可传染的疾病种类也不少,但是在医学技术手段下,大多都被消灭,或逐渐有疫苗相对抗。能够致人死亡的疾病更多,比如心脏病、癌症。

而艾滋病是致死性、可传染、不可治愈这三个条件的交汇点,这本身就足以造成恐惧。恐惧导致了禁忌,禁忌本身又确立了恐惧,因此,艾滋病成了一个魔鬼般的他者。

其二,艾滋病从一开始就冒犯主流,人们乐于划分界限,对其进行他者叙述。

艾滋病在中国的隐喻和所指,无论是八九十年代的外来的资产阶级腐朽生活方式,千禧年后的农民工群体,抑或是男同性恋群体,他们有一个共同特点——都是非主流的。

加之,艾滋病以被视为生命象征的体液作为传播途径,在主流人群中增添了一种“污染”和“入侵”的意味。那么,作为冒犯主流的侵略者,艾滋病被构建出的社会属性便催生了对“你-我”、“异-己”的划分。

其三,艾滋病的污名化,让携带者隐藏自己,自觉成为“他人”。

“作风有问题、肮脏、地位低下、性乱”等污名与“农民工、吸毒人员、同性恋者、性工作者”等身份紧密相连,显示了艾滋病在中国的疾病污名和身份污名的交互。社会心理学者林克和费伦认为,与污名相联系的人会继而被分离为“他们”,而不是“我们”的一员,导致社会隔离。因为害怕遭到歧视与侮辱,携带者们不敢袒露自己的身份,进而更加远离人群,成为了事实上的他者。

三十年来,艾滋病在治疗与控制方面有着长足的进步。最新的医疗研究表明,携带者只要在药物辅助下,将病毒数控制在低水平,完全可以过一个正常人的生活,又因其体液传播的特性,非暴露前提下也不会造成传染。但对于艾滋病的他者化叙事并没有多大的变化。

直到今天,艾滋病似乎依然被放在禁忌的另一头,携带者也依然被放在社会的另一端,连带着他的人格、名誉与权利。

参考资料:

1. 苏珊·桑塔格.疾病的隐喻〔M〕.上海译文出版社出版,1978.

2. 李银河.《中国女性的感情与性》〔M〕.内蒙古大学出版,2009.

3. 潘绥铭.艾滋病恐慌:整肃性道德的最后武器〔J〕.街道,1996(08).

4. 张有春.污名与艾滋病话语在中国〔J〕.社会科学,2011(04).

5. 杨慧琼.烙印、他者和道德化色彩——中国艾滋病报道话语分析〔J〕.新闻学研究,2009(11).

6. 张梅花.从《人民日报》关于艾滋病的报道看媒体中政府的角色〔J〕.传播研究,2011(09).

7. 严娟.《人民日报》艾滋病日报道研究(2003-2015年)〔J〕.新闻知识,2016(04).

8. 景军.血灾之惑:艾滋病中的人性与功利主义〔J〕.开放时代,2017(01).

9. 高一飞.疾病污名与身份污名的交互——以艾滋病污名为例〔J〕.云南民族大学学报,2014(04).

10. 尚红 张林琦.中国男男同性恋人群与艾滋病感染〔J〕.国家科学评论,2015(02).

11. Hong Shang, and Linqi Zhang.MSM and HIV-1 infection in China〔J〕.Natl Sci Rev, 2015, Vol. 2, No. 4.

12. 耿延庭.微博群体传播对同性恋文化社会认同的影响〔J〕.青年记者,2014(09).

13. 同性恋中国大事记〔J〕.南方人物周刊,2008(03).

14. 黄柘淞.报道同性恋需要联系艾滋病吗〔J〕.南方周末,2016.

15. 张广涵.词语:艾滋病——话语、权力、变异〔OL〕.十五言,2015.http://dwz.cn/6YSLYV

评论