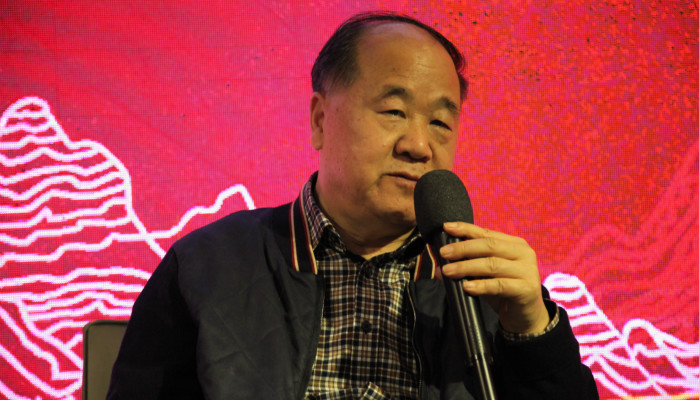

今年9月,作家莫言在《收获》上刊登了“故乡人事”系列短篇小说,共有3篇,故事延续了莫言故乡高密的人情世故和语言风格。此时,距离莫言获得诺贝尔文学奖已经过去了将近5年。

莫言说,这些作品写于2012年的春天,当时他住在在西安秦岭脚下一个朋友的家里写作,“后来因为得奖的事情,小说也就放下了”。而当他重新把这批小说找出来的时候,发现不能就这样发表,必须修改,因为小说里的原型还在,可是都生长变化了,“一位死了的突然活着回来了,一位很落后的突然开上奔驰了,一位很懦弱的突然干了一件惊天动地的事。小说像当年埋到地下的白菜和萝卜一样,我们以为埋下去不长,其实它们是生长的,萝卜长满了芽子,白菜的心钻出来绿苔。”莫言补充道,“从这个角度来讲,小说是能够成长的,而且建立在故乡基础上的小说本身是充满开放性的,永远不会封闭。”所以,这一“故乡人事”系列的定稿时间推迟到2017年8月,地点都是高密南山。

12月10日,莫言来到上海,与复旦大学中文系教授陈思和就“中国文学传统在现代的继承与转化”展开了对谈。“我们一提到民间往往想到穷乡僻壤、荒山老林和农村渔村,实际上民间是一个广泛的概念,上海难道就没有民间了吗?”莫言面对上海读者说道,“高楼大厦里面照样有民间,利用民间农村资源的意思是,每个作者都应该了解自己的生活圈子、了解自己身边的人、熟悉自己身边的事、写自己熟悉的东西。“莫言的民间传统是怎样的?莫言的民间故事又是怎样讲述的?界面文化(ID:BooksAndFun)为读者整理了现场对谈精华,包含了莫言即兴讲起的两则动物故事,以飨读者。

“与西方神话不同,中国神话里的人物都是跟老天抗争的”

谈及中国文学传统在现代的继承,莫言表示,与纸上的中国文学经典传统相比,他更重视的是中国民间口口相传的传承。“中国文学传统体现在一部部文学遗产里面,先秦散文《诗经》《史记》、唐诗宋词、元曲明清小说,这是印到纸上或者刻在碑上的文学作品。上过学的人,哪怕只是上过小学的人都学习过这样一种传统,也都在无形中受过熏染。另外,还有一个方面的文学传统没有印成书,在民间一代代用口头方式传承着。口头文学、民间讲述,民间的说书人在集市上,在过去生产队的饲养棚里面讲述的传统,也是从事文学创作宝贵的资源。这些东西对我的影响,比书面的影响要大。”

为什么民间传统对莫言来说更为重要?他说,因为这样的传统有着更加丰富的特性与生命力。“唐诗谁都会背几首,著名经典作品我们都看过甚至都学过。广东省所接受的民间文学的影响和山东省所接受的影响,方式可能是一样的,都是听老人们讲故事、听民间艺人来说书、听戏曲舞台上的演唱,但是内容完全不一样。”

同属于民间传统,艺术表现却“不一样”,部分原因是南北方方言不同,这些“不一样”也正是可贵之处,“我们可以看到,现在很多农民讲的话里面、民间俗言俚语里面包含着很多‘语言化石’,有很多看起来很土的话,如果你写到纸上就会发现它非常典雅。它们也许就是当年古人们所使用、所讲述的语言,一直在口头传承最后变成了民间的俗语,” 莫言说。

“民间戏曲对我的影响非常大,高密号称有 ‘四宝 ’,剪纸、泥塑、年画还有猫腔。我小时候没有电视,看电影也非常不容易。我从小看到在乡野广场、集市或者土台子上,乡村戏班子演出猫腔。文革期间,我们村里的小孩跟大人把样板戏《沙家浜》《智取威虎山》改编成猫腔,大家可以想象,那么严肃的样板戏被猫腔一唱会是什么样。我们演不了英雄人物,也演不了主要人物,就演小土匪和刘副官这种小角色,自己化妆,把每家锅灶上面的灰往脸上一抹就上台了。”正是在地方戏曲的影响下,莫言写出了高度戏曲化的小说《檀香刑》。“整个小说完全是按照戏剧剧本的构思来写的,语言上更是大量使用了我认为的猫腔唱词。有人问这是哪个剧本里面的,实际上没有,都是我编的。”莫言说。

浙江文艺出版社 2017-01

莫言还谈到了民间故事里的原始抗争精神,比如《生死疲劳》讲述的是土改时期一个被枪毙的地主死不认错,先后转世变成驴、牛、猪、狗、猴再变成人的故事。故事里的主人公历经六道轮回、仍对前世念念不忘、想着反抗和报仇。这种“顽强表现”在莫言看来,与中国上古神话里 “宁死不屈的抗争精神”相通。“西方宗教神话故事一遇到灾难大家就逆来顺受,躲到船上等待上帝发善心。中国神话里的人物是跟老天抗争的——你太阳太多了,我给你射下来,就一射九日;嫌太阳晒太多了,就夸父追日,当然也没有追上,把自己渴死了;嫌大海把父母淹死了,就变成一只鸟,精卫填海,非把海填平了;嫌门前山挡住了道路,西方人肯定搬家了,中国人愚公移山,非把山挖平了不行。所以中国很多上古神话和西方神话不一样,充满了人定胜天的抗争力量。”

这样具有顽强抗争精神的民间人物与我们熟悉的“五四”以来知识分子刻画的沉默的、顺从的农民形象——诸如阿Q和闰土——如此不同。莫言认为,“我写同时代的农民,他们不光有逆来顺受的一面,也有抗争的一面,甚至还有狂欢的一面。与鲁迅那时的农民形象相比,应该是更丰富了,因为时代变了,农民也在改变。”复旦大学中文系教授陈思和则从鲁迅的知识分子与莫言的农民的不同立场出发评价道:“莫言笔下的农民和鲁迅笔下的人物不一样,鲁迅要启蒙农民,因为农民是蒙昧的、麻木的、沉默的,而莫言理解农民的生存方法和农民的力量,将农民的被损害与被侮辱表现出来。所以莫言的农民并不是沉默的、没有生气的农民,知识分子的形象在他身边反而是微不足道的。”

“写作时,当年生产队里的玩笑话都用上了”

陈思和在对谈现场说,所谓“文学传统”,并不是我们通常理解的“离我们越远越好、跟今天没有关系的东西”,恰恰是“活在今天、仍与今天有关、扎根于日常生活的”。就像《生死疲劳》里表现出来的“抗争精神”,也是储藏在民间生活中的精神力量,“我们中国老百姓争气不争财、为了一口气可以打官司到底的精神,这就是中国的文化精神,这是中国文学当中很宝贵的东西,还在产生比较俗的战斗意义。当我们在理解中国文学传统的时候,要理解到这样根子上面去。”

莫言表示,《生死疲劳》写了这么多动物,写得如此顽强不屈,就是因为在现实生活中,他确实观察到了这样的动物,写小说时就将这些原型加以利用了。他讲起了家里一只猫的故事。“我们家曾经有一只猫,原来是抓老鼠的能手,一天能抓五六只,每次它抓了我奶奶就劫下来,把老鼠放到锅灶里面烧了给我和堂姐吃了,猫气得在旁边愤怒地号叫。老鼠那时候是美餐,一只老鼠我和堂姐一人一块,吃完之后感觉真是幸福。猫在旁边气得要命,‘我费尽千辛万苦抓来的,被你吃了 。’后来它就不抓老鼠了,既然抓也白抓,就专门改成吃人家的小鸡了。吃人家的小鸡,邻居不干了,老找我们家骂,说猫又把他们家的鸡吃了,我奶奶就说我没有看到啊。邻居说你看嘴巴上还有血,我们就把邻居得罪了。”

浙江文艺出版社 2017-01

“那时候每天有拖拉机从我们门前走过,到县城里面到别的地方拉东西。我们就把猫抓住装到麻袋里面,转了几十圈让它转晕了,辨不清方向,扔到农场的拖拉机去了。据说拖拉机那天去淄博,就是蒲松龄的老家,大概有300多里路。我们想这只猫永远回不来了,它走的时候还扔下了一只小猫,我们用饭渣把小猫喂大了。有一天中午刚下了大雨,我听到外面几只猫在狂欢,下来一看我们那只老猫回来了。它尾巴剩了半截,全身伤痕累累,爪子上沾满了泥团,瘦骨嶙峋,不知道怎么回来了。这个猫把我感动得热泪盈眶,真是了不起!它靠什么回来的呢?后来又人说它是沿着铁路回来的。我说它也没有沿着铁路离开,怎么沿着铁路回来呢?我感觉动物也有一个非常执着的精神,可能也是母性的力量让它费劲千辛万苦回来了。或者它也有语言,一路打听,高密东北乡怎么走,别的猫也帮它传递信息,一路沿着铁路往东走。”

而《生死疲劳》里那只牛的原型,便是生产队里的牛。“牛也是有原型的。生产队买了一头牛,买来的时候膘肥体壮,一头黑牛,500块人民币。当时一个生产队拿出来500块人民币很不容易,所以买了牛之后我们很骄傲。‘我们生产队有一头特别漂亮的牛,你们的队里面没有。’但是买回来以后,一下地发现它不是一只干活的牛,把牛锁头往它肩上一放,它就仰倒在地,四腿抽搐,口吐白沫,任你鞭打脚踢,火烧它大腿都不起来。后来没有办法,把牛套一摘,结果它一下子又爬起来,自己就跑回家了。再后来我们给他治好伤,牵到集上去了。集上的人偷偷地笑,说‘这个牛又回来了 ’。结果这头牛逃避了农业生产劳动,每隔两三个月赶大集就换一个主人——经过一番试验又不能干活,但也不能杀了,那时候杀牛是犯法的。这是宁愿打死也不给你干活的一种牛。当时我们就说这头牛一定前世是反革命,所以不给人民公社干活。最后这头牛被卖到哪里去了我也不知道。我写《生死疲劳》时候想起了这头牛,因为主人公是地主,地主对人民公社怎么满意呢?所以地主转世变成的牛,是绝对不给人民公社干活的——当年的那些玩笑话后来都用上了。“

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论