一则有关中国监控系统的短视频日前在微博上广泛流传。视频聚焦贵阳警方以及杭州一家生产摄像头的工厂以及负责人,讲述了中国为打造全球最大最严密的视频监控系统所做的努力和所取得的成效。视频呈现的场景让人惊叹,警方寻找、定位、抓捕在贵阳公安系统中被标记为嫌犯者的面孔,全程耗时不到七分钟。与此同时,人脸识别摄像机的普及也让所有人处于广泛的监视网络之下。在短片中,警方表示老百姓无需担心,这些关于个体的种种信息以大数据的形式被储存,什么时候使用则根据具体需求决定。因此对于民众来说,如果没有什么可以隐藏,则无需畏惧。

几乎是在同时,一篇题为《一位92年女生致周鸿祎:别再盯着我们看了》的文章刷屏微信朋友圈,文章以致信360公司董事长周鸿祎的方式,提到许多使用360智能摄像头“小水滴”以及“水滴直播”的商家,在餐馆、网吧或健身房等场所,在顾客不知情的情况下对其进行直播,引发了公众的愤怒以及对于隐私权的热烈讨论。

以上两则点燃社交媒体的事件,为我们呈现了两种不同的监控方式,一种是以国家为主导、以保障人民安全为由的监控网络,另一种则是以商业公司为主导的,以遵循市场运作逻辑为名的监视和观看。

毫无疑问,我们的日常生活已经处于持续不断、无可遁形的监控之下,这种监控状态是如何形成的呢?从边沁的全景敞视监狱到福柯的监控社会,权力是如何以凝视为名,以规训为实,一步步如毛细血管般扩散的?技术的发展和进步以及视频监控系统的引入为监控行为提供了哪些便利?伴随资本的发展、全球化的无孔不入以及智能手机和无线网络的普及,商业力量如何进入了监控系统?当商业遇上监控,当摄像头与直播合谋,当我们生活中的一举一动都处于监视之下,我们还有藏身之处吗?我们还有反抗的机会和空间吗?

单向的凝视:从边沁的全景式监狱到福柯的监控社会

1663年,法国建筑师勒沃设想出了一种全新的动物园。不同于其他供贵族玩赏的动物园,凡尔赛动物园面向公众开放,它的建筑结构在当时也别出心裁:位于动物园中心的是一个八角亭,其中一角是入口,其他七面则面对着七个关着动物的铁笼。人站在中心,望向四周,便能看到不同方向的不同动物。

The Menagerie, entrance view, Adam Perelle (1638-1695), Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon © RMN (Château de Versailles) / Gérard Blot

勒沃或许没有料到,一个多世纪后,英国哲学家杰里米·边沁采用了类似的设计方式,只不过“铁笼”里关着的,不再是动物,而是人——这便是边沁设计的全景监狱。在这种监狱中,中心的八角亭被一座用于监视的高塔取代,而四面八方的铁笼则变成了一间间囚室。囚室的一端面向外界,用于采光,另一端则面向中心的高塔,方便塔上监视人员的管控。如此一来,囚室在亮处,囚犯在暗中,由于逆光效果,囚犯无法看到监视人员,而对于中心高塔的监视人员来说,每一间囚室中犯人的举动都清晰可见。作为一位“效益主义”哲学家,边沁的初衷并不复杂,他希望用最低的金钱和人力成本,完成对囚犯的安置和管理。边沁曾经如此评价自己的这一设计:“一种新的监视形式,其力量之大是前所未见的。”

在法国思想家福柯眼中,边沁设计的监狱不仅开创了一种新的监视形式,也由此生出了一种全新的权力运作方式。一方面,目光的单向性确保了权力的绝对权威:囚犯只能被观看,而不能观看管理者;另一方面,在这种空间设计中,由于目光的单向性,囚犯无法获知自己在何时处于监控状态之下,这种不可知性确保了监视的持续有效性——囚犯自认为监视无时无刻不在进行。正如福柯在《规训与惩罚》中所言:“这是一种重要的机制,因为它使权力自动化和非个性化,权力不再体现在某个人身上,而是体现在对于肉体、表面、光线、目光的某种统一分配上,体现在一种安排上。”因此,权力从施加权力的实体过渡到了一种制度性的符号或设计上,中心高塔中有没有人在观看、究竟是谁在观看并不重要,重要的是中心高塔作为权力象征的存在以及它产生的实际效力。

[法]米歇尔·福柯 著 刘北成/杨远婴 译

生活·读书·新知三联书店 2012年9月

除了安置越轨者,全景敞式主义的建筑原理也可以作用于其他地点与人群,例如工厂、学校、医院等等,它不仅可以改造犯人、禁闭疯人,还可以医治病人、教育学生、监督工人。全景监狱象征着权力运作方式的一种转变:从惩罚转向规训,从强制性地干预、隔离、驱逐到持续不断的监视以及监视带来的自我规训。在福柯看来,“在17和18世纪,规训机制逐渐扩展,遍布了整个社会机体,所谓的规训社会形成了。”规训社会极为重要的一点在于统治者的全视之眼,正如全景监狱中心的那个高塔一样,统治者要将四面八方的一切收入眼底。权力的触手由此形成一张密不透风的网络,伸向每一个人。在一个社会中,这种全视型的权力网络如毛细血管般蔓延,边沁的理想是将全景教育变为一种机制网络,它无所不在,时刻提醒,无时空中断地遍布整个社会。

而在国家层面,福柯所言的规训社会意味着“治安权力必须遍及一切事物”,“这不是指国家整体或作为君主的有形和无形实体的王国整体,而是指细如尘埃般的事件、活动、行为、言论——所发生的一切。”实现这种权力,需要的是一种持久的、无时不有的、无所不在的监视手段。

在18世纪的法国,这种监控社会已初具雏形。一方面,由于18世纪人口的迅猛增加和流动人口的增长,国家需要对人群进行监督和管理,正如福柯所言,“规训的一个主要目标就是给人定位。它是一种反流动技术。”另一方面,随着生产机构的发展和生产费用的扩大,如何在成本最小化的基础上实现对于人口的高效管控,也是政府面临的重要课题。

以巴黎市为例,根据福柯在《惩罚与规训》中引用的18世纪的巴黎警方记录可知, 按照巴黎市长的意见,巴黎的监视网络应该包含48名警察分局局长、20名视察员、定期付酬的‘观察员’、按日付酬的‘密探’、领赏钱的告密者,另外还有妓女。以上这些人持续地观察和记录一些行为、态度、疑点与可能性,他们将通过对于个人行为的持续描述,生成一个“庞大的治安本文(police text)”。至此,监控已经不仅仅局限于诸如监狱、工厂、学校、收容所等封闭空间,在流动的城市中,在公开的广场上,在摩肩接踵的市集里,也有无数双寻觅的、机警的、记录的眼睛——他们一方面观察人群,另一方面将观察结果汇报给更高级别的人——一个连接更高权力与广大人口的中层权力网络就此形成。我们或许可将全景式的监控想象成两张相互垂直的网络:在水平角度,是一个个封闭的全景敞式权力结构,一个个孤立的监狱、学校、工厂;而在垂直角度,则是另一张呈半圆形的权力网络,权力的中心位于圆心,权力的层级如水波般层层向下、荡漾开去。

即便到了20世纪,这种相互垂直的权力体系仍焕发着强大的生命力,20世纪中期德意志民主共和国的国家安全部“斯塔西”(Stasi)便是很好的例证。“斯塔西”成立于1950年,是当时世界上最有效率的情报和秘密警察机构之一,主要负责压制国内的政治异议者,也是东德执政党统一社会党对东德国民的监视工具,以此来巩固政党统治和权力。

在当时,东德国内的大型工厂多被斯塔西安排全职探员进驻,每一栋公寓楼中都有斯塔西的通报者,一旦发现住户的亲属或者好友在公寓留宿,通报者便会向上级报告,斯塔西甚至曾在宾馆和公寓房间墙壁上钻孔放置摄像机监视公民的活动。除此之外,学校、医院也被斯塔西探员高度渗透。据统计,自1950年代初,斯塔西的通报合作者数量从2-3万人逐步升至1968年的10万人左右,并在1975年达到了18万人。到1989年东德政府倒台时,斯塔西雇佣了91015名正式职员和173081名非正式合作者,也就是说,几乎每63名东德居民中就有一位与斯塔西合作,每166位居民中就有一位斯塔西的正式雇员;若将通报者也考虑在内,每6.5人中就有一名斯塔西通报者。

在“斯塔西”这种密不透风的监视网络中,监控的力量在于预防,而非阻止,在于对一切可能对国家政权和安全构成威胁的力量和个体的消解和驱散。如福柯所说:“它必须消除从它们之中冒出的反权力(counter-power)效应——骚动、暴动、自发组织、联盟等一切可能建立一种平面形势的东西。这种效应形成一种对想要实行支配权的权力的阻力。”

全视之眼:视频监控系统如何助力国家监控?

如果说十八世纪见证了一种如毛细血管般遍布的权力模式,且这种模式一直延续至今的话,那么在二十世纪中后期,伴随着电脑的产生和视频监控系统的普及,监控社会走向了一个全新时期。

“它必须像一种无面孔的目光,把整个社会机体变成一个感知领域:有上千只眼睛分布在各处,流动的注意力总是保持着警觉,有一个庞大的等级网络。”福柯在写下这段话时,他也许并没有料到:在他去世后的二十多年间,不是上千只眼睛,而是成千上万只“眼睛”分布在各个角落。它们取代了曾经淹没在人群中的真实的个体,它们转化为像素和光纤信号,记录、传输、储存关于人的种种数据。这就是闭路电视(Closed-Circuit Television 简称CCTV)监控系统。

闭路电视指的是在特定区域进行视频传输、并在固定回路设备里播放的电视系统。全球第一部闭路电视于1942年在德国开始使用,目的是观察V-2火箭发射。1968年9月,纽约州的奥利安成为美国第一个在主要商业区安装摄像头的城市,主要目的是预防犯罪。1973年,为了防止附近区域的犯罪行为,纽约市的时代广场也安装了摄像头。到1990年代中期,美国各州的公安部门开始在学校、公园等公共空间安装摄像头。与此同时,摄像头也开始遍布银行、商店、工厂、酒店、公共交通聚散地等等。

而在中国,摄像头正以惊人的速度增长着。大象公会日前一篇题为《摄像头如何监控十三亿人》的文章称:“过去十年,中国是监控摄像头增长最快的国家。根据咨询公司IHS Markit 2016年的数据,中国共装有1.76亿个监控摄像头,其中由公安系统掌握的有2000万。”2005年,国务院转发《关于深入开展平安建设的意见》,视频监控成为实现平安建设的重要手段。在中国,视频监控系统被称为“天网工程”,主要分为视频采集-网络传输-数据处理-业务应用四个层次。而部署摄像头的地点覆盖道路、广场、地铁公交等人流密集区域,以及医院、学校、公园等公共空间。

如今,随着技术的进步,视频监控系统已经可以实现人脸识别和智能分析功能。大象公会的文章称,摄像头可以从采集的图像中选取最高质量的一张,完成包括口鼻轮廓在内的106个关键点定位,之后再与身份证等图库照片进行比较。与此同时,其算法还可以实时计算出人群数量、密度、性别、衣着特征和车辆特征。在本文开头提到的短视频中,一位生产拥有人脸识别功能摄像头的工作人员介绍,这种摄像头可以计算某个人在一周内的行径路程、人与车辆的匹配、人与亲属关系的匹配以及与经常接触的人员之间的匹配。当摄像机和传感器布置到一定密度的时候,其所有者就能轻而易举地知道每个人经常和什么人进行接触。

从监控社会到监控组装:“数据二重身”的诞生

与此同时,随着商业和资本的进入,监控不再仅仅是一种国家行为,它可以是非国家的、由商业公司牵头的,或者国家与商业公司合谋的结果。另外,从20世纪90年代开始,随着互联网的开放、智能手机的诞生以及无线网的连入,与我们有关的各种数据、信息和记录得以更加畅通无阻地被采集、被读取、甚至在我们毫不知情的情况下被使用。

法国后现代主义哲学家德勒兹在《关于控制社会的后记》(Postscript on the Soceities of Control)一文中指出,信息时代已经不再是福柯所说的监控社会,而是过渡到了控制社会。在控制社会中,人们不再处理大众和个体的关系,因为个体(individual)已经变成了可分割的(dividual),而大众(mass)也成为了样本、数据、市场或者“银行”。在控制社会中,面对资本的席卷和全球化势不可挡的力量,公司(corporation)取代国家,成为控制主体。如果说国家监控的目标通过效益最大化维持社会长期的稳定状况,那么公司则期望获得短期利益,它们的控制通常是为了争夺市场而非维护社会稳定或促进社会进步。

这不难理解,只需要想想我们的日常行为,便能知道我们处于何种密不透风的信息网络之下。如今我们的智能手机有一项十分重要的服务——定位系统。定位系统有诸多便利之处,诸如根据用户位置数据自动设定时区、查询周边娱乐餐饮设施(比如大众点评、百度外卖、各类地图软件、具有定位功能的社交网站)等等。以苹果手机为例,在“定位服务与隐私”声明中,苹果称若要使用上述功能,则必须开启定位服务。同时,虽然每个应用或网站在使用定位服务前必须获得用户许可,但出于安全考虑,在拨打紧急电话时,无论定位服务开启与否,苹果手机的位置信息都可能用于协助应对紧急事件。也就是说,只要使用智能手机,我们的地点信息就已经被苹果公司、第三方应用和网站收集使用,成为了海量数据的一部分。

除了定点位置信息,我们的位置变化路径也会被追踪。以共享单车手机软件为例,当我们扫描二维码开启单车后,我们的位置变化数据同时被记录,这些数据将会上传保存,而信息获取者可通过不同人的骑行路线和骑行时间,推测出用户的流向、骑行时间等信息。

作为消费者,我们的每一笔消费记录、每一次网上购物浏览记录,甚至是在搜索引擎中键入的每一个关键词,都会被系统记录下来,在数据库中形成我们的爱好、习惯和品味。一方面,这些信息最终会反馈给我们,系统会根据浏览信息推荐类似的商品以供挑选;另一方面,这些数据也会为商业公司所用,纳入他们的消费者行为数据库,用以对公司将来的产品进行指导。除此之外,和身体相关的指标和数据也会在我们使用手机健康软件时、体检时或者购买其他健康类服务时被采集。

凡此种种,不胜枚举。

由此可见,我们生活的方方面面,都已逃不过“全视之眼”。个体已经从全景敞式监狱里的一个个完整身体,变成了各种编码、数据、分类和选项。它们汇聚成一个数据库,或者说数据银行,这些数据最终形成数据流,携带着与个体相关的各种支离破碎的信息,流向世界各地。英属哥伦比亚大学的两位学者Kevin D. Haggerty和Richard V. Ericson在《监控组装》(The Surveillant Assemblage)一文中,谈到了当下各式各样、层出不穷的监控对于人类身体产生的影响。如上所说,大量的监控设施和手段的对象都是身体,这些被观察被记录的身体变成了混合构造:首先它们是被打碎的,是从肉身上抽象而成的;接着,这些碎片通过一系列的数据流,在不同的情境或者场景中被重新组装——其结果是一个去肉身化的身体,一个纯粹虚构的“数据二重身”。

Kevin D. Haggerty和Richard V. Ericson将这种复杂的混合体视为一种“监控组装”,它是新生的、不稳定的,缺乏如监控社会那般可识别的边界或可追责的政府部门。而也恰恰是在这种“监控组装”中,突生出了一些在控制、统治术以及确保安全以外的功能,比如营利,比如娱乐。

当直播遭遇摄像头:全景式监狱在资本时代“借尸还魂”?

那么,“监控组装”催生的可供娱乐与消费的产品究竟是什么样的呢?让我们回到文章开头那篇传遍网络的《一位92年女生致周鸿祎:别再盯着我们看了》。

我们不妨先来看看摄像头和直播是如何合作的。作者发现,在一些餐馆、网吧及健身房,商家会利用360公司的摄像头在360直播平台“水滴直播”上进行直播。这种直播不乏观众,有些观众还会发送“弹幕”,对画面中不知情的陌生人进行点评和讨论。

对于摄像头的由来,商家与360公司各执一词。根据文章作者的说法,在12月2日的走访调查中,他们发现在周鸿祎倡导的“硬件免费”政策下,一些餐馆、网吧、健身房获得了360公司免费赠送的摄像头。之后,360智能摄像机团队在12日对“某92年女生”的文章做出回应,内容主要包括如下三点声明。其一,水滴直播是默认关闭的,是否开启直播功能由商家自主决定;若要开启直播模式,商家必须进行实名注册,所拍摄内容必须无任何其本人或他人的个人隐私。其二,360用户协议曾要求,商家在开通直播时,需要在直播区域设置明显提示,比如张贴提示贴纸以告知顾客;一旦发现商家没有设置明显提示,水滴直播将有权切断其直播信号。其三,除了幼儿园专版和“明厨亮灶”版本,360智能摄像机从未向任何其他商家免费赠送,也从未鼓励商家将监控画面进行直播。

该事件迅速陷入了各执一词的罗生门式争论,其中包含着无法确定的责权和无法追究的责任。近几年直播平台开始在中国流行之后,一些在当事人不知情状况下涉及隐私的直播内容屡屡出现。今年4月,《中青在线》曾报道称,内衣店、按摩馆大量画面被直播。而在今年9月份“新世相”的文章《在这个网站,你可以免费偷窥别人,也能被免费偷窥》中,水滴直播和萤石直播两个平台被点名,其中有大量瑜伽教室、按摩店、健身房、儿童舞蹈教师、学校教室、农村澡堂的直播内容。(截止稿件刊登时,萤石直播已经下线了上述直播内容,360也于今日宣布永久关闭水滴直播平台。)

这种混乱也正好印证了“监控组装”的复杂性,但无论360公司有没有免费赠送摄像头,也不管是商家主动开启了直播功能还是被迫接受,这两方作为产品和直播平台的提供者和使用者,它们无一例外,都是侵害他人隐私的合谋与帮凶。这一事件所涉及的两方都是试图牟利的商业机构——360是一个大型商业公司,依靠售卖摄像头和经营直播平台营利;真正持有摄像头并开启直播的商家目的也很明确,如《一位92年女生致周鸿祎》文中提到的那样:有的商家是通过直播打广告,吸引顾客,“通过直播到店享受9折优惠”的字样醒目地出现在直播简介里。

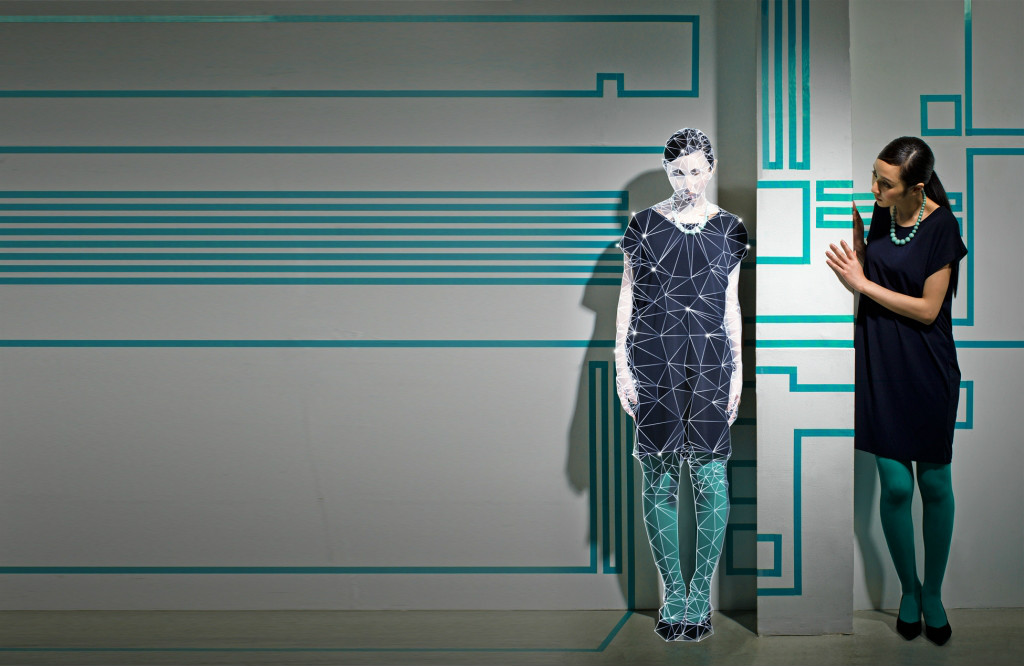

显然,直播画面正被作为一种商品进行售卖。被监控的、被审视的人并非上文提到的、纯粹虚构的“数据二重身”,也并非被打碎的、亟待重新组装的、去肉身化的身体。恰恰相反,他们又回到了边沁的全景敞视监狱中,是他们的身体、他们的一举一动、他们的表情和反应,被他者观看、检视和评价。安装了360摄像头并开启了直播功能的各种场所,正如同全景式监狱中那一间间囚室:一旦踏入这样的空间,人们将处于二十四小时的被监视状态;他们无法回看,不是因为从囚室窗口涌入的刺眼光线使视线无法抵达监狱中心的高塔,而是因为他们未曾料到,那高塔如今已变成一个个小小的、不易察觉的摄像头,即便摄像头被发现,当你望向它时,你看到的也只有自己。

因此,在商业和资本的助推下,当年圆环状的辐射权力网络,到今天已经演变成了如渔网般铺天盖地的监视系统。这是一张无形之网,在纵横交错的每一个结点上,都有一只“看不见的眼睛”,它们时时刻刻在工作、在观察、在记录、在传输,以确保关于你生活的点点滴滴出现在更大的公开展示平台上。在这种密不透风的网络下生活,意味着没有隐私,意味着没有公共空间和私人生活的分野。或许二者唯一的区别在于,当初全景式监狱的目的是希望囚犯感受到这种监控力量的持续在场,并以此塑造人、改造人,将一套规训的原则植入思想与身体的内部;而今,这种网状的监视系统在人们不知情的情况下,将人的身体展演当做商品,榨取价值。

何处遁形:来自艺术与科幻的反监视可能

至此,我们看到,二十一世纪的人类正生活在一个遍布监控系统的社会之中。一方面,十八世纪边沁式全景监狱的余温尚存,人们既处于福柯笔下毛细血管般的权力控制之下,也见识到了全景式监狱在资本时代的变体——无眠无休的实时直播监控。另一方面,随着技术的进步和手机、网络的更新,人类以数据的方式前所未有地联动起来,在国家权力和商业资本的共同作用力下,个体被剖析、被检视,无可遁形。

然而,我们必须接受这种状况吗?我们是否有机会逃离这密不透风的网络?我们该如何反抗,又该如何获得属于自己的自由空间?

先来看现实中的反抗。2017年因以自己名字命名街道而被大家熟知的央美研究生葛宇路曾经做过一个和监控摄像头相关的作品。他在北京就近找到监控摄像头,搭脚架爬到靠近摄像头的地方,和监控摄像对视。葛宇路在接受央视《新闻周刊》采访时表示,“在这里,我质疑的是一种监控的权力。我对它并不能做出实质的改变,我只是盯着它,争取盯几个小时把背后看我的人看出来,或者说我们之间能够有一瞬间的对视,我觉得那就很棒了。”

葛宇路的质疑是一种艺术家式的质疑,它并非干预,也不会做出任何实质性的改变,但试图唤起公众的意识,提醒人们一种反向凝视的权力,提醒人们,即便在凝视摄像头时我们只能看到自己,但在其背后,在某个监控室之中,也会有人与我们对望。这种对望提示我们,不要像全景式监狱中的囚犯一样,将这种监控的权力内化为一套规训自我的要求和准则,而是要挑战,要质询,要争取自己作为公民的权利。与此同时,他“争取盯几个小时把背后看我的人看出来”这一努力,也打破了公众对于监控系统的一个认知误区——我们总以为密不透风的监控系统与全景监狱一样,没有权力的真正执行者,只有一个权力的符号。实际不然,在这个看似严丝合缝的监控系统背后,投入的是巨大的人力,真实的人在监控系统中的位置同样重要。

那么对于上文所说的“监控组装”,手握智能手机的我们还有任何反抗机会吗?或可向那位92年的女生学习,她通过一篇文章暴露了360公司-商家-直播平台-观众的合作链条,让它们一夜之间处在公众注视和压力之下,迫使其重新重视公民的隐私权,做出相应的举措。但另一方面,我们也不能太过乐观,毕竟,随着技术的发展,获取关于用户个人信息的行为正在逐渐变为一种植入系统和程序内部的默认设置和既定事实。如果我们接受电子产品,就意味着我们在享有它们带来的诸多便利的同时,也接受了它对于各种个人信息的读取、传输和利用。一种可能的反抗方式是拒绝电脑、拒绝互联网、拒绝智能手机,但相比于这些事物为生活带来的便利,私人信息的采集对很多人来说或许显得微不足道,尤其是这些信息的传输和使用对用户而言大部分是不可见的。这种不可见性降低了其危险性和威胁性,但反过来说,这也恰恰是它的最大的危险性所在。

美国科幻小说家菲利普·K·迪克(以下简称PKD)曾在小说《面罩制造者》(The Hood Maker)中展示了另一种反抗的可能性。《面罩制造者》是PKD在1953年创作的短篇小说,故事内容是在一个年代不详的世界里,由于马达加斯加氢弹试验事故,产生了一批拥有读心术的变种人Teep,这些变种人为警察集团所用,来监视民众的思想,从而方便审问犯人以及对他们进行控制。为了反抗,人群中率先觉醒的人开始制作面罩,这种特制面罩可以抵御外界的思想和杂音,同时也可以抵抗变种人的读心术。也许在不久的将来,类似的面罩可能问世,而人们则有希望在面罩的保护下,拒绝摄像头热切的凝视。

用技术抵抗技术,也是科幻小说中一种常见的方法。在一部同样由PKD小说《We can remember it for you wholesale》改编的电影《全面回忆》(Total Recall)中,有一种能够“变脸”的项圈,带上项圈的人可以呈现出不同于自己本来面貌的3D全息脸影像,从而伪装身份。这一项圈被电影主人公、一位联邦密探在通过机场扫描装置时使用。在PKD的另一部小说《盲区行者》中,卧底缉毒探员则拥有一件“千变万化衣”,能以“千亿分之一秒的速度快速变化”,掩饰身份,连和这位探员接头的上司也无法获知他本人的真实长相。

PKD对于未来技术的种种设想,似乎让我们看到了反监控的希望。或许真的有一天,随着技术的进步,我们可以见证一个能够反抗监控、反抗持续读取个人信息的装置的诞生。但是也不要忘记,技术和权力密切相关,高精尖技术永远掌握在少数人手中,就像在当下,正是国家机器及财力雄厚的商业公司享有着大多数人的信息数据一样。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论