“你们来了,我每天都要关门晚一点,昨晚都过九点了,竟然还有人来吃东西。”

陈婶麻利地拾掇好前一位客人用过的餐碟,然后端上一盘正冒着热气的肠粉。未到中午11点,这家名叫福兴肠粉的小餐馆已经有三个人排队等位了。还好,大部分食客很体谅这个最多也就容纳十余人的小店,用餐的人很给面子地大快朵颐。嫩黄的鸡蛋与晶莹剔透的肠衣裹着翠绿的蔬菜,挖一大勺鲜红的辣椒酱浇在上面,切段,拌匀,大口干掉一盘卖相诱人的美味,然后迅速交接:下一个人落座,面对下一盘同样诱人的肠粉。

在南头古城,如此忙碌的时候一年之中并不常见,陈婶说,往年人流量较大的时候通常在8、9月份,或是周末、黄金周等假期,而如今已是天气渐凉的12月下旬,她惊讶地发现,自从第七届深港双年展开幕以来,每晚至少要晚收工一个多小时。

“我们家的位置比较好,临着主街,人们进出城门都要经过这条路。”陈婶口中的“主街”其实是三条街: 东、西走向的中山东街、中山西街,以及南、北走向的中山南街,各种生活用品、食品商铺和杂货小店等沿街道两侧散布,围绕丁字形的主干道,形成一个活动密集、人气热络的公共空间。

一座古城的尺度

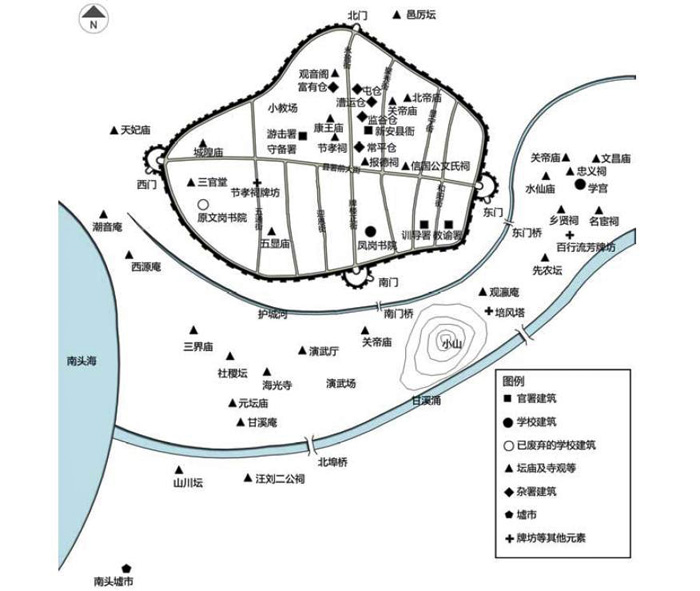

这样的格局与南头古城在六百多年前起源的样貌基本一致。从地理位置来看,南头古城在东晋时代就有中央皇权派驻的行政机构,如宝安县治、东官郡治等。而它正式诞生是在公元1394年:明洪武年间,为了加强海事防御,中央政府设东莞守御所,并在南头动工修筑城池,其范围与如今的南头古城基本相同。明万历元年即1573年,立新安县,取“革故鼎新,去危为安”之意。

从此,南头古城便成为广东在明、清时期的新安县治所在地,城市建设由早期的防御工事开始变得更加丰富,随着城隍庙、仓廪和县衙在城内的完善,更多属于民间的生活空间蔓延到高大的城墙之外,在南门以外的地方,陆续出现了祠庙、学宫、演武场、社稷坛等教育、祭祀和宗教设施,南头古城成为一座有着成熟脉络和景观的正统城域。

“这些点和线是明朝之后的街道结构,这很重要。即便是今天,很多南头的居民都把这里叫做九街,要知道在明、清时期,那时的城市有一条街已经很厉害了,这里有九条街,可见当时的南头村已经是城镇化了。”第七届深港双年展的参展人、香港大学建筑学院的副教授杜鹃,在展会的一次论坛中兴奋地向观众展示这座古老城市过去的历史尺度。

因此,不难理解,为何深圳对于这样一座面积约0.3平方公里的古城格外重视。《南头古城保护规划》报告里的第一句就十分惊人:“南头古城是深圳、香港城市发展的共同源头。”报告认为,古城内现存的明代路网和山丘轮廓的城市空间格局颇具特色,历史文化的相对价值之高在珠三角绝无仅有。

然而,如同中国大部分曾经繁盛的历史古城,南头古城在嘉庆之后,随即迎来了发展势头的衰落。

清代末年,南头古城历经迁海与复界,中国与英国签订割让港九的《南京条约》及《北京条约》时,对于新界界址勘划的会议也选在南头古城进行。辛亥革命后,民国政府将新的行政机构驻地安排在古城的南门之外,从结构上首次削减了古城的行政职能。1990年,深圳南山区成立,围绕南头古城的深南大道和南山大道相继拓宽,拉动周边商业价值的同时,也带来了人流,古城内的居住建筑开始多了起来——在不算宽裕的老城格局限制下,尽力扩张空间的民宅诉求往往以“握手楼”的姿态落地,旧有空间结构和历史景观被进一步蚕食,“城中村”逐渐成为南头古城最活跃的城市生态。

然而,即便老建筑已经消失,这座城市的路网格局却未发生根本性的改变。杜鹃在对这座城市进行仔细的调研后表示,尽管很多的建筑是1980年代之后建的,但是街道的结构仍旧沿用了旧有的尺度,“这是很了不起的。”她不无兴奋地表示,“这些生动的集市,跟城中村之外形成鲜明的对比。主街旁边的店铺有来自中国各地的食品和服务,住在这里也许一年都不需要出去,就可以找到(日常生活)需要的东西。”

为什么是南头?

当然,对于城中村这样复杂的生态,并非所有人都有如同艺术家一般的情怀,更多人也许会从务实的城市规划角度,去看待这个问题。

“现在古城的生活空间面积大概有0.34平方公里,内有100多栋建筑,3万多人居住,这样的一个面积承载着这么多人的生活,实际上已经超负荷了。”南山区文体旅游局局长周保民在本届深港双年展的开幕仪式上告诉记者。

南头古城所在的南山区,近几年堪称深圳冉冉上升的明星,连续两年GDP在深圳各区中名列榜首。借助城市的创新活力和优势,南山区孕育了深圳近一半的高新技术企业,中兴、华为、腾讯等知名大公司很多都从这里起步。走在通往南头古城的过街天桥上,可以看到不远处腾讯大厦顶部的企鹅造型。

激烈的城市变化也许割裂了南头古城与南山区周遭的联系,但如果放到更长的时代背景中来看,就会发现两者具有共通的旅游基因。

1980年,深圳特区成立,由滩涂小镇向现代化城市快速蜕变,旅游业经历了从无到有的初始阶段,建立起被称为“五湖四海”的早期旅游项目体系。1985年,国务院侨办决定在深圳至蛇口的中间地段,也就是如今的南山区,投资开发4.8平方公里的深圳华侨城。时任香港中旅集团总经理、华侨城建设指挥部主任的马志民,受荷兰知名景点马德罗丹(Madurodam)小人国的启发,决定建造一处融华夏自然和人文风光于一园的微缩风景区,这就是深圳乃至整个中国最早的文化主题公园:锦绣中华。

深圳有着良好的地缘优势,而“锦绣中华”如同在最好的位置开启一扇美丽的窗户,向外界敞开华夏文明的襟怀,就像它宣传的那样:“一步跨进历史,一天游遍中华。” 1989年9月,锦绣中华正式开放,迎来游客爆满,在旅游业整体低迷的当时,竟创下每月接待30 万人次的纪录。马志民立即将收入再度投资开发,于是有了1991年开园的民俗文化村和1994年开园的世界之窗,均以个性化的游乐项目、精致的场景体验、丰富的文娱表演等作为卖点,带给游客截然不同的新鲜感受,南山区由此走在了旅游业创新的时代前列。

主题公园成为当时中国旅游产业的新兴项目,让自身旅游资源并不丰富的深圳成绩斐然:1995年深圳的旅游业总收入为122.6亿元,位居全国第三,占全省GDP的1/3。

此外,由旅游业带动的收益增值和产业关联效应,也让成立不久的南山区因而获益,据官方报告显示,旅游业的收入每增加1元,便会给相关行业如交通、通讯、社会商品零售业等带来5~7元的增值效益,同时也会吸引约3倍金额的外资投入。

然而, 这样的优势并非一成不变。近三十年后,在迪士尼已来到上海的今天,曾经引领时代的南山区主题公园,旅游内容相比过去并没有发生太多改变,“微缩景观园”的游乐卖点,面对如今蓬勃发展的中国游客出境游市场,也日渐丧失了高端市场的吸引力。新的旅游项目正在向更远的沿海区域转移,譬如近来在蛇口开幕的海洋博物馆,以及吸引了英国V&A艺术馆入驻、开设分馆的海上世界文化艺术中心等。而在南山区之外,深圳东部的旅游业也悄然崛起,例如具有优良山海景观的梅沙山海度假带,以及由河口向大鹏湾、大亚湾延伸的东部海滨旅游带等,都在以便捷的交通和休闲的滨海度假氛围,吸引更多的城市游客。

旅游业曾是南山区引以为傲的市区名片,而今,这里也在寻找更多可能带动旅游业增长的热点,而一座交通便利、既有旅游氛围也有百姓生活的历史古城,无疑是一个值得期待的故事样本。

城中村的旅游可能

马志民曾在采访中讲过一个故事。1989年,中国国家旅游局在京召开年度“国际旅游研讨会”,会议本来只邀请海外代表,但香港中旅凭着合资的背景硬是走进会场,随即对与会代表锲而不舍地宣传“锦绣中华”:在会议室、走廊、餐厅内自报家门、散发宣传册、放映录像,寻找每一个合作的机会进行游说。最终研讨会决定,为表示支持,将以开园典礼为契机,与香港中旅在深圳联合举办旅游洽谈会。

二十多年前,有着国家政策扶持的“锦绣中华”,为了宣传自身,努力邀请国家旅游局“站台”背书,这是一个有着浓厚时代色彩的故事。二十多年后,一座希望重振旅游业的城中村,请来了深港双年展,那么,一群脑洞大开的建筑设计师,能给这个已经被塞得满满当当的历史古城带来什么?

这也许需要人们先做回一个普通的旅行者——来到南头古城,大概不到一个小时,就可以基本逛完位于古城内的5个重要历史建筑:南城门、育婴院、信国公文氏祠、东莞会馆和报德祠;最后一处关帝庙,其实位于南城门之外的公园绿地,旁边就是车水马龙的深南大道。如果把前述的历史背景全部抹去,一个不太了解深圳历史的外来旅行者,以这样的直观旅游感受,大约不太容易得出这里曾是“深港之根”的结论。

对此,本届深港双年展的策展人之一孟岩表示,“如果只谈历史古城的价值,南头古城也许不如大鹏古城,跟其他的中国历史古城更没有可比性,因为它的老建筑非常有限。但它的重要价值在于,以全光谱的方式呈现了中国几百年来、从明代到现在的整个空间历史。”他告诉界面记者,“这里既有历史遗迹,也有上个世纪的现代建筑,从1940年代、1950年代到1990年代一直再到今天,它完整地保留了几乎是全部的、深圳在城市化过程中所遗留下来的空间类型、建筑及建筑材料等,这里是一处非常完整的空间样本。”

同样也是本届深双策展人之一的刘晓都,告诉记者他对于城中村的理解:南头古城是在城市发展中变成了“村”,然后再以“城”的形态进入大家的视野。而深双以展览的姿态“介入”,对村内原来的某些建筑进行了修缮、补建,同时对于部分公共空间进行了改造,希望由此引发更多人去关注这样的城市议题。

热爱南头古城的人也许可以从理论角度,阐述古城留存的格局或城市肌理,然而,对于旅游业来说,相比背影模糊的“过去”,“现在”留下或者再创造的可能性,才是能够吸引游客前来的关键。

空间、路网格局、城市肌理……这些普通旅行者也许无法看到或难以感受的元素,具有职业敏感度的建筑师却能够准确地捕捉到,并以此在城中村生发灵感和创造力。这是属于当下这个时代的艺术活动对旅游的宣传助攻,如同另一名策展人侯瀚如在接受记者采访时表示,对于旅游未来可能性的期待,也是城中村敞开怀抱迎接深港双年展的主要原因。

另一方面,从创作的角度来看,建筑设计师对于置身这样的环境中亦感到兴奋,侯瀚如表示,“能够与这样非常自然、真实的草根生活发生联系,是令人非常高兴的,这种有机的结合状态,无论从展览的内容和方式上,都会带给深港双年展更多可能性。这次的展览也将从原先的建筑、城市研究扩展到更多的艺术话题上,但同时,这些艺术作品也是涉及城市生活的重要课题。”

艺术家感受到了城中村独特的生命张力,而他们要做的,就是将理论化的意象符号进行具象化创作,让更多的人愿意来到这里,体验城中村的价值。

“把造房子的思维带到现场”

“我们的展览散布在南头村的各个街头角落。”策展人侯瀚如的话让大家会心一笑。本届深港双年展的展场以“起、承、转、合、聚、转、隐”七种逻辑串连而成,空间变换起伏,与其像看通常的展览那样,拿着导览指示按图索骥,不如在古城里随意地闲逛,反而会有无心插柳的惊喜。

南头古城原有的四个城门中,如今基本只余南城门保存相对完好。距离城门不远的信息亭,应该是大多数人看到的本届深双的首个“展品”,出自设计师张永和之手,既厚重又轻盈的外形,与六百多年历史的城门形成了某种程度的呼应。

这个状如伞盖的建筑采用砖与混凝土作为主要建筑材料,在张永和看来,砖是一个具有最少时代性地域特性的材料,混凝土则是如今使用最广泛的材料,两者结合,以筋砖组成的屋面做为模板,然后与钢筋混凝土共同浇筑。“我们把砖材料做了一个它不想做的挑空空间。”亭子内部有四面不锈钢柜台供工作人员使用,向游客提供咨询服务和指引,亭子外的檐下空间丰富,与周边的绿地结合,形成开放的休憩空间。

让张永和感兴趣的另一点在于,这座信息亭是一个永久性的建筑,在展览结束后也会留在南城门外,作为售卖亭供人使用,“我们想把房子设计成一个伞,可以遮阳,挡雨,人们可以进去买东西、拿资料,也可以约在檐下见面,它就是一个让人停留的地方。”张永和说,人能够使用建筑,这样的思维就是造房子的思维,“在做建筑展览时,建筑师也会想把造房子的思维方式带到现场。”

“造房子的思维方式”体现了建筑设计者让自己的作品参与古城生活的努力,即便那些隐藏在街头巷尾的展览作品,并非每一件都将永久留存在这个城中村。

走入南城门内,中山南街笔直地纵深入古城内部,1997年重修的新安县衙,便守在它和西、东二街的丁字形交点位置。在这个古城的空间重心点附近,有两座真正的历史老建筑隐藏在密密匝匝的民居之中:一是在宋、明时期曾作为商会的东莞会馆;另一处则是修建于清乾隆以前、保存较为完整的报德祠。在报德祠的旁边,是展览的主展场,在这里,你能看到刘家琨在四川设计的西村·贝森大院的精细模型:一个容纳纷繁杂陈公共生活的“绿色盆地”,以及围绕着它的架空休闲跑道,对于南头城中村自有其启迪意义;犬吠工作室设计的《样板屋项目》,试图找到一种可供收入微薄人群居住的理想样板屋形态,以雏形未脱的房屋设计与加工制造,实现最大化经济和空间效益,同时又满足基本舒适的居住条件;沈远的《1/2大碗》在视觉上格外夺目,在大城市中密集而简易的贫民建筑,由上而下如依山而建般散落于巨大碗形结构内,一个如同围墙般的铁丝网横断在半个大碗前,以此表达建筑与空间、力量与存在的反差。

转出展馆以后,抬头便能看见出自西班牙街头艺术家组合、“壁画天团”鲍尔·米斯图拉(Boa Mistura)之手的《平衡——理解中国》,将“传统”与“发展”两个巨大的汉字叠在一起,鲜艳的红、黄、绿三种颜色,覆盖了一栋楼的大半个外墙。走出主展场外,继续沿着中山东街前行,步行不到200米,就能看到修建于清嘉庆年间的信国公文氏祠,依旧保留着传统的三开间三进布局,也是南头古城内保存最为完整,规模最大的古建筑。

In difference与Indifference

与往年相比,今年的深双的另一大亮点在于:首次将艺术作为一个重要板块,构筑艺术家与规划师、建筑师、设计师跨界合作的图景。除了像古城空间改造这样的直接介入行为,还有百名以上的艺术家、建筑师、创作团体及独立艺术机构,用行为艺术、现代舞、主题市集、戏剧现场和电影放映会等,点燃古城的各个角落。

对于喜欢学术的人,可以按照展览安排,参加各种剧场形式的论坛、城市辩论赛、建筑评论工作坊等,与此同时,还有专门针对不同年龄层的项目,譬如 30万粒乐高搭建的“一砖一瓦建深圳”、城市跑酷、城市漂流、木工、绘画等寓教于乐的工作坊,即便是小朋友们也可以在南头古城里玩得很开心。

对此,侯瀚如表示,双年展之所以一直在向多元化的方向发展,主要是为了吸引更多公众、尤其是当地人参与到这个项目中来。他向记者谈到了一个在很多城市改造过程中都出现的问题:士绅化(Gentrification),或是说中产阶层化、贵族化,指的是旧社区重建后引发地价上升、商业价值增加,带来高收入人群迁入,取代了原有的低收入者。“艺术家其实很多时候不自觉地充当了士绅化的前锋,一座城市的改善、升级,很多时候是以排斥原有居民或至少是打乱他们原本安定的生活状态作为代价的,对此,我们也在反复讨论,对于双年展的出现以及它为南头古城所带来的变化,我们也非常好奇。”

他还补充,“在我看来,最理想的状况是,通过此次双年展,让当地居民参与、讨论,表达他们的诉求,引发下一步的动向,从而令我们的城市改造步入一个比较符合共同利益、相对平衡的道路上去。”

事实上,变化已悄然发生,在东莞会馆的旁边,一栋名为“鲤鱼·Villa”的公寓在2个月前落成。这里原是属于当地人的一座自带院子的老楼,由深圳当地的品牌公寓运营商“鲤鱼公寓”承租后。重新进行设计规划。鲤鱼公寓的许总告诉界面记者,他们的设计师团队在改造时尽量尊重物业原貌,保留了小院内两百多年的古井和几十年树龄的树木,楼房主体也承袭了岭南建筑灰瓦白墙的特点,同时将内部空间重新整修为功能区划清晰、居住条件完善的现代精品公寓。他还透露,这栋共有20间房的民宿,2018年春节期间已几乎全部订满,因此,他对于深港双年展结束后的运营前景也很有信心。

当然,这只是商业进驻的一个微不足道的开始,对于未来的走向,现在仍没有人可以准确知晓。侯瀚如告诉记者,对于本届深双的主题“城市共生”的英文,他坚持要翻译为“Grow in difference”,其中最后两个单词埋着一个小小的文字游戏:如果分开来读“in difference”,指的是活泼多样、存在于差别中的状态;但如果连起来读,便是一个英文单词“indifference”,意为不重视、无所谓,表达的是漠不关心的状态,与前者恰好相反。

也许,南头古城,目前正处于通往两条截然不同的道路之间的分岔点,趁着为期三个月的深港双年展还没有结束,亲自去那里看一看,可能是得出恰当结论的最好方法。

图片来源:UABB、Wikimedia、鲤鱼公寓

评论