作者:一冰

电影中蕴藏的各种细节你都看明白了么?

我们专门请来了新锐导演杨超(代表作《长江图》),与评论家葛颖一起,说说《敦刻尔克》为何是一部“一亿美金的文艺片”。

以下内容根据导演杨超、评论家葛颖同声评论整理:

影片的第一个镜头很酷,一进来就是士兵的躲避动作,暗示刚刚他们可能听到了什么异常的响动。推轨前进,一群士兵正在缓缓往前走。

这时候给出字幕,交代了大的历史环境。

但是影像和声音始终跟随着人的具体处境。

一个士兵在找水喝;

另一个士兵捡起剩余的烟头想抽几口。

其实这就是导演在告诉我们,这部影片是从个人感受出发的求生电影,而不是一部全景式的史诗大事件,与一般的好莱坞大片完全不同。

这就是《敦刻尔克》的核心逻辑。

枪声忽然响起来,大家都往安全地带冲刺。

身边的伙伴一个个被杀死,只有我们的主人公爬过障碍逃了出来。

一般电影里摄像机会跟着主人公一起翻越,但是这里诺兰却把它处理成直接接门内的反打。

这是因为拍《敦刻尔克》用的是专门从IMAX公司租的65mmIMAX摄影机,这种机器非常笨重,摄影师根本不可能扛着它翻过这扇门。

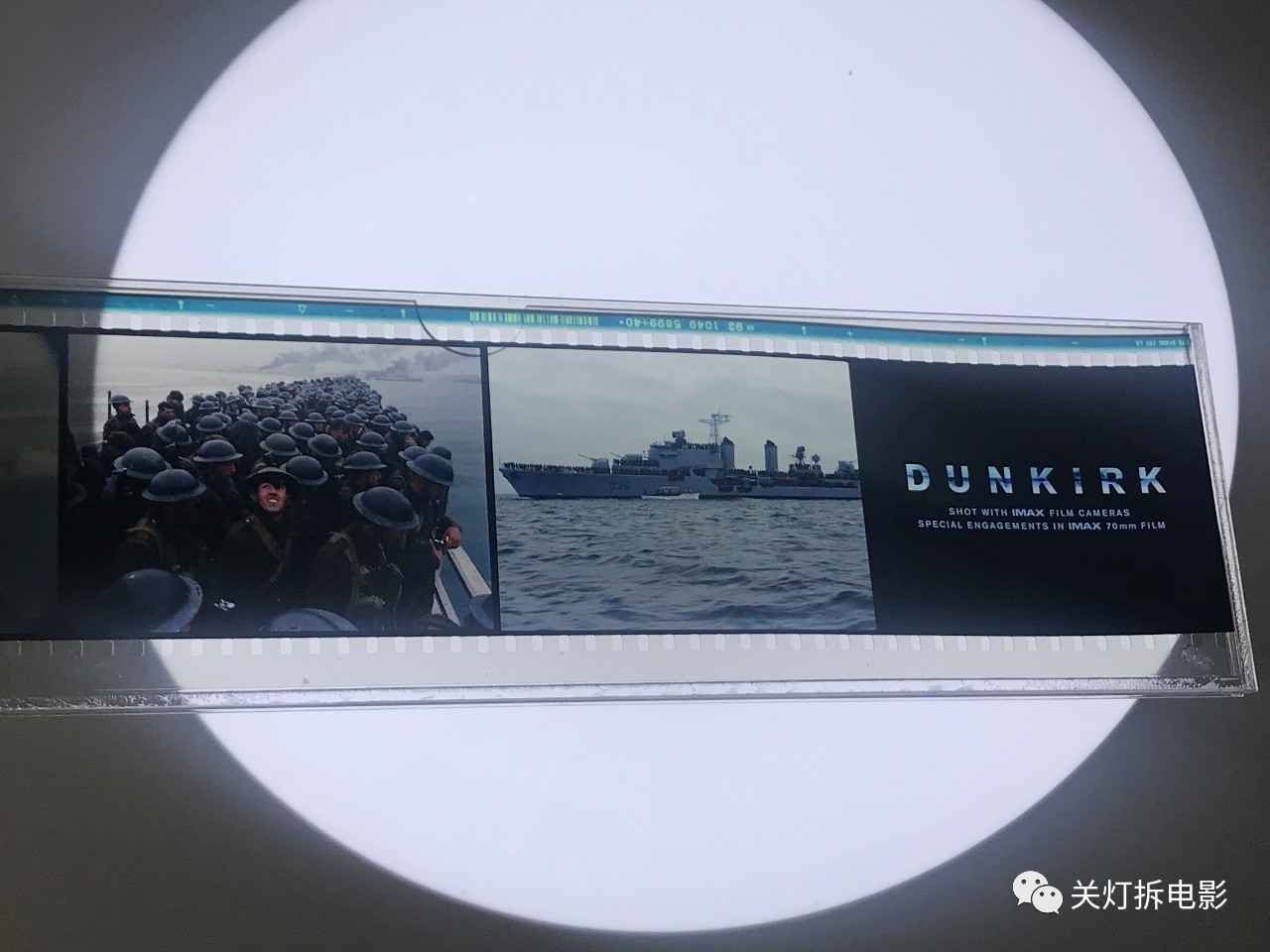

身形庞大的IMAX胶片摄影机

光是机器里的胶卷,在拷贝后要放进放映机里,是需要专用的起重机来操作的,你们先感受一下。

二人正合力抬起IMAX70mm胶片拷贝

胶片的色彩和质感是数字摄影无法比拟的,如今也只有诺兰等少数导演在坚持这样的拍摄方法。

MAX珍藏的IMAX胶片

逃出交战区,持续跟拍主人公,把他保持在画面中心的位置,后景还在继续战斗。其实也是在暗示影片关注的是个人的体验,战争只是环境背景。

主人公来到了准备撤退的海滩上,摄影机给出一个环摄,已经有很多部队在这里聚集,等待船只把他们运回故乡。

这片井然有序的海滩和观众在看电影之前对历史事件的预期有着很大的不一样。

许多战争片都是把战场艺术化处理成末日般的废墟形象,而诺兰追求的是极简主义的真实感。

《赎罪》中表现战败的场景

虽然人物故事是虚构的,但是在影片筹划的阶段,诺兰在英国各地采访了许多退伍军人。《敦刻尔克》的原著作者约书亚·莱文也作为历史顾问参与了拍摄。

我们现在看到的这些海滩镜头,都是在敦刻尔克的海滩上实拍的。

突然敌军来袭,原本有序的队列突然四散开来了。这几根杆子多次出现在画面里,就像一扇门,形成很好的空间感。

前景一个士兵的枪是虚影,后景有三架敌军的飞机俯冲下来。本片有很多类似第一人称的视角,诺兰总是很清晰地表现“观察者”与“被看者”之间的空间关系,体现出他对摄影构图的掌控力。

整个交代逃难的过程都是最普通的镜头:大景别、推轨镜头和俯拍镜头。并没有战争片里常见的刁钻诡异的视角。这是因为诺兰在用纪录片的手法尽量还原大撤退前的海滩真实状态。

敌机飞走后,队伍恢复秩序,镜头又从两根杆子间退出。与上面的画面形成对照,表示这一危机暂时得以缓和。

分线叙事是《敦刻尔克》故事的最大特色。三条支线,分别是三个地点、三个时间。

防波堤 / 一周

刚才滞留在敦刻尔克海滩上的士兵们争抢着要上船撤离。

这也是电影主要表现的段落,音乐和情节是密切关联的。这里的背景音乐中时刻存在着高频的防空警报声响,加强紧张的气氛。

这段防波堤上躲空袭的戏绝了,每个士兵转头的时间和位置都是设计好的。从最初只有一个士兵意识到危险开始——

陆续又有几个人听到了响动——

然后全体惊愕!这场戏肯定经过很多的排练,紧张的效果真的要强过直接把他们都炸死。

这个运担架的画面也非常有想法,两个人在走,摄影机在跟拍。

两边的士兵根据轰炸在做出反应,注意前景还有溅起的水花。视角是在模拟一艘船离岸。

这个镜头充分体现了诺兰对于“景别”的清晰意识。如果再推上去一点或者再拉开一点就都不好看。现在很多导演都不讲究这些基本功,这是电影艺术的堕落。

之后两人终于登船,但是依然危险重重。

他们遭到了鱼雷的袭击。

这一段的声效是越来越紧凑的金属撞击声声,仿佛死神的步点正在迅速向士兵们靠近。

舰艇里进了水,浪拍在演员身上。这是在美国加州华纳电影公司的16号影棚里的造浪机里面拍的。

我们的主人公侥幸地逃出生天,他遇到了附近救援小船上的长官,长官镇静地告诉他在海中等待。

海面着火了,人在水下躲避火焰。水面上的火焰就是拿一块电子LED屏幕在水上放火焰的画面来拟真。

主人公被浪冲回海滩,他们坐着发愣,家就在对岸却根本回不去。

人物没有表情,却传达了难以自抑的无助。

看士兵就能知道战况,盟军都是颓废的,整个欧洲正陷入更大的危机。

海洋 / 一天

一艘叫“月光石”的游艇被征用前往敦刻尔克救援,船长决定带着儿子亲自去营救,一个少年在最后一刻决定登船同往。

很多时候,普通人参战的理由是随机的。

驶到半途,月光石号救起了一名落水军官,他坐在一只巨大的螺旋桨上,整艘船只有他一个人幸存。

而他正是那个在防波堤当中非常镇定的军官,观众可以料想到他经历了怎样可怕的一夜,导演采用了省略的表达方式。

此时的他已经瑟瑟发抖,一语不发。

每个旁观历史的人都不要站着说话不腰疼。

当得知这艘船是开往敦刻尔克的时候,他像疯了一样要阻止他们回去。

这是和第一条故事线的一次重要交织,但这一段的交代发生在防波堤之前。

也就是说《敦刻尔克》的故事线是乱序的,有时候先交代了人物的结局,之后才会交代人物的发展,和一般的观影体验非常不同。

这时船长儿子看到空中一架英国战机被击落,月光石号立刻前往救援。

天空 / 一小时

三架喷火战斗机从英国起飞,目标是击落敌机,为返航的船只保驾护航。

诺兰对真实感的追求是偏执的,片中一些难以完全复原的镜头,也尽可能地进行了模仿。

比方说前方敌军的飞机,就是拿特别制作的无人机模拟的。也是实拍,只是尺寸小很多。

这场戏中演员把飞机转向时身体的动态也表演出来了,非常逼真。

执行任务过程中,长机被击落,只剩下两架僚机继续前进。

其中一架僚机的油表被损坏了,意味着飞行员不知道何时油会耗尽,这成为了这条故事线中始终贯穿的悬念。

注意这个空战镜头,展现了尾追他的敌机、前来营救的友机之间的位置关系。因为关系清楚,才能带来紧张感。

大家要时刻记住这是实拍,摄影机固定在飞机上,要捕捉后景两架飞机同时入框的画面,操作难度不小,绝不像做CG那么简单。

又一架僚机被击落,在海面迫降,飞行员发现机舱门卡主了,舱内水越灌越多,但他却无法脱身。

这些沉入水中的镜头就让观众有一种身临其境的感觉。

甚至有的观众在看完影片后反应片中飞机摇晃的画面也让他感到胃里不适。

这才是沉浸式的体验。

但是这种叙事也会带来一个弊端,因为已经在海上段落中交代了有月光石号会去营救,所以这里就削弱了张力。

原本营造的悬念和紧张感都被破坏了。

油表损坏的僚机继续前进,快到敦刻尔克岸边的时候,油量正好用完,飞行变成了滑行,这个画面非常浪漫。

这段滑翔也是实拍的。剧组请了一名非常有经验的飞行员驾驶飞机,然后摄影师坐在直升机上进行拍摄。

三条时间线在海岸线的地方交汇,救援船只到了,士兵们迎来了希望,空中战机也即将完成使命。

画面突然切到海上段落,一架德国战机靠近,扫射海面发出突突的声音。

但下一个画面是切回海岸线,刚才那架德机已经被滑翔中的英机击落。

这里利用德机攻击船只的“突突”声,省略后面德机与英机交战的场面,合理地切换了两条不同的时间线,非常巧妙地保持了海滩上浪漫的氛围。

三条时间长度不同的故事线互相交织,给这段耳熟能详的撤退历史附上新的趣味。

三条支线也各自以“魔幻时段”作为结尾,所谓“魔幻时段”就是黄昏时刻,这个时候的光照角度低,颜色柔和,拍出来的画面特别有美感。

反战电影就是要高扬生命的价值,而反对战争本身。不是说逃生了就是伟大的胜利,不是“从胜利走向胜利”。这里表达的主题只是“生命保留了更多,这就够了”。

一亿美元的投资,让《敦刻尔克》也成为了史上最贵的一部“文艺片”。

《敦刻尔克》把一部本应该是历史史诗的类型片,拍成了白描。

诺兰取消了所有类型元素,没有交战,没有鲜血,也没有歌颂,是非常勇敢的尝试。

诺兰在片场执机

这种尝试也是实验性的,它直接挑战的是观众的观影习惯和视听感受。

无论如何,《敦刻尔克》是一部优秀的影片,也正如诺兰自己说的,这是他送给自己的礼物。

随着颁奖季的到来,向来不太受奥斯卡待见的诺兰能否凭借《敦刻尔克》有所突破,成为了业内热议的话题。

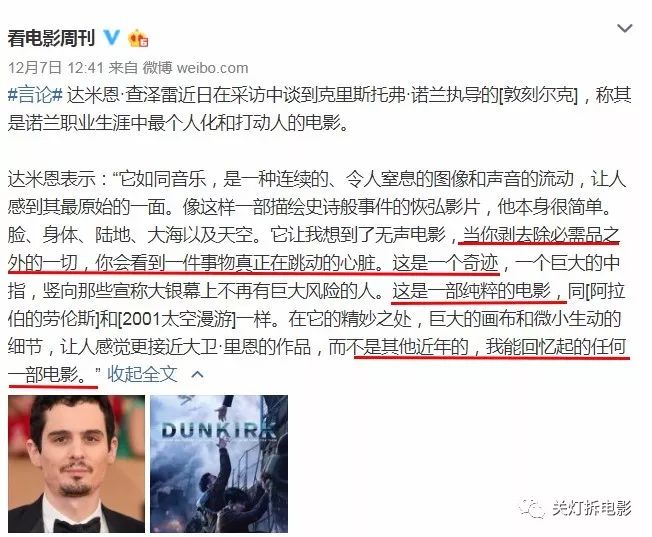

史上最年轻的奥斯卡最佳导演达米恩·查泽雷(《爱乐之城》)是好莱坞头号诺粉,这吹捧功力令我司主编MAX非常服气。

《钢铁侠》导演乔恩·费儒也是大赞《敦刻尔克》:“这部影片从第一帧开始就引人入胜,看的人不敢上厕所。”

左边是乔恩·费儒 右边那位大家都熟

截至目前,《敦刻尔克》已经收获了18座奖杯,90个提名。

刚刚公布的伦敦影评人协会奖提名,《敦刻尔克》一举拿下五项重要提名。

奥斯卡N个风向标之一的美国电影学会奖也把“年度最佳电影”的最高赞誉颁给了《敦刻尔克》。

关灯特约,请勿转载

评论