2013年,一篇名为“常识之下:逃亡计划和黑人研究”(The Undercommons: Fugitive Planning & Black Study)的宣言开始在美国越来越多焦虑的研究生、苦恼不已的助教和奔忙于不同教师休息室的博士后研究员之间变得流行起来。“常识之下”由规模很小的无政府主义出版社Autonomedia出版发行,并且可以免费下载;实际上,它是通过口口相传以及在内部人士之间转发PDF版文档(像地下文学一样)的方式流传开来的。从表面上来看,这部宣言是对当代美国大学内学术异化劳动的剖析。但它其实更为激进:这是一部自由思考的指导手册,公然表达了对学院体系违背自身自由信条的不满——学校甚至从学生的分配上获取利益中饱私囊,手里拿着文科学位项目,一边说着“批判性思维”技巧,一边变本加厉地维护着一整套社会和经济秩序,要求人“工作而不要思考,感觉而不要带感情,前进而不要停顿,适应而不要迟疑,翻译而不要停顿,渴求而不要问为什么……”

对于那些不太知道或完全不了解黑人文化研究的人而言,这篇著作中使用的“逃亡”和“常识之下”等词汇,或许会让他们觉得莫名其妙。然而,那些对此有所了解的人会认为,这本书像阿米里·巴拉卡的作品一样,将欧陆哲学词汇与诗歌和预言之火相混合,处处体现了当前最杰出的黑人文化研究实践者的智慧。它的作者,是身为学者和诗人的哈佛大学84级毕业生弗雷德·莫顿。

黑人文化研究,或者说美国非洲裔人研究,来源于20世纪60年代后期的革命激情,因应当时的学生和教职员工要求,高等院校意识到有必要建立专门研究种族、奴隶制和非洲裔美国人移民史和文化研究的部门。自从实现体制化以来,这些部门增设了许多分支研究机构,进行了大量跨学科对话。其中之一便是被称为爵士乐研究的学派,它研究的就是音乐、文学、美学理论和政治学的相互交叉。据说莫顿是其中最主要的理论家,把爵士乐研究变成一种反叛的思想表达,试图保留黑人文化表达激进政治和不同政见的力量。他在自己的作品中一直认为,任何政治、道德和美学理论都必须从考虑受压迫者的创意表达开始。在吸收了理论发展高潮的思想理论——解构主义和后结构主义——之后,他比任何人都更努力地把它重塑为“由下而上”的思维工具。

莫顿最有名的著作是《黑人激进传统的美学》(In the Break: The Aesthetics of the Black Radical Tradition, 2003)。“这段黑暗的历史便是受压迫者可以并且做出了反抗的证明,”——全书以这句吸引人眼球的话开场,也宣告了他的主要目的:重新思考审美经验对身体的塑造方式。特别需要指出的是,莫顿探讨了反复出现在黑人艺术中的即兴表演如何混淆了客体和主体、个体和集体经历对反抗、渴望和痛苦的表达之间的区别——无论是艾灵顿公爵和比莉·荷莉戴的音乐、阿米里·巴拉卡和奈胥梅耶·麦基的诗歌还是安德里安·派普的概念艺术都是如此。从2000年开始,莫顿陆续出版了8本有关诗歌的畅销故事书,其中《感觉三重唱》(The Feel Trio)甚至还入围了2014年的美国国家图书奖提名名单。他是那种少见的文学大师,不管是不是在学校里都值得人们极大尊重,并且把模糊诗学之间的界限作为自己的学术追求,把诗歌当成当成一种具有反叛意味的创作活动及本质上的颠覆性活动。

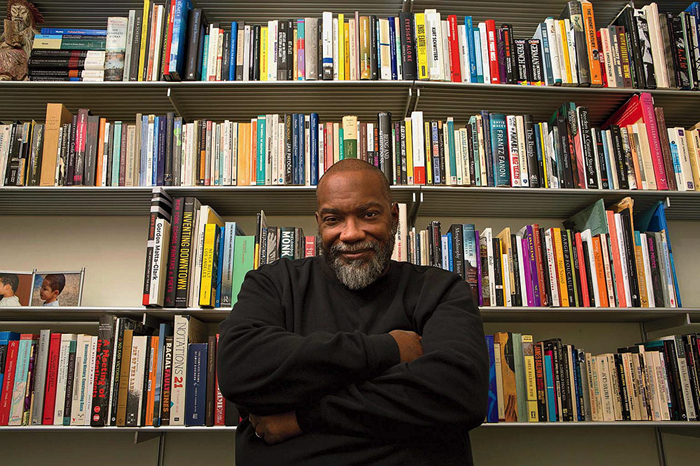

2017年秋天,莫顿接受了纽约大学艺术学院表演研究部门的一个新职位,辞去了加州大学河滨分校的教师职位的他,从洛杉矶来到了这里。九月初的时候,他的办公室还是个空空如也的房间,只有一个高高的窗户能够俯瞰到百老汇。他还没来得及拿出自己的书,就发现有一小摞关于爵士乐理论、表演和量子力学的书堆成一堆放在他的桌子旁边。但是,很快人们便发现他是那种把所有自己喜欢的书都藏在自己脑子里的思想家。保罗·劳伦斯·邓巴的诗歌对他而言总是轻而易举,他还能把卡尔·马克思、伊曼努尔·康德或者是霍顿斯·斯皮勒斯的著作中的章节用到他有关人人天赋平等的对话中去。

这种学识在别人身上或许会表现得很吓人,但在莫顿身上的效果却完全相反。他沉着冷静、专心致志,当他停下来准备提出问题时发出会心的笑声,摇着脑袋,这会立刻消除任何沉闷呆腐的感觉:你也可以想象同样的对话发生在野炊间隙里会是什么样子。然后就是他的声音:低沉又让人觉得温暖,抑扬顿挫的语调将复杂的句子划分成有条不紊的小片段,然后会意地在静悄悄的空气里抛出一些格言警句来。

当他在观众面前讲话时,不管人多人少,他从来都不会抬高自己的嗓门;整个房间一下子变得安静下来,保持着一种不让人讨厌的紧张感,就像是团小小的火焰一样。2017年七月约翰·阿什伯里过九十岁生日的时候(就在他去世几个月前),莫顿与人合作一起录制了阿什伯里的长诗《流程图》(Flow Chart)的音频作为庆祝。阿什伯里一直就很擅长朗读自己的作品,但是听到莫顿淘气地带着喜爱之情将诗歌中的章节与雷诺克斯音乐厅演奏过的歌曲融合到一起时,真的很让人兴奋。当他阅读自己的诗作时也会做同样的事情,总是会摘引一些美国黑人歌谣集中的内容。比如他的诗作“有些东西让我真想大声呼喊”就有根据著名的流行音乐唱片中的片段写的重复片段,每段引用都刚刚好,引用方式则是这样的——“有些东西告诉我这到底是什么”——直到他写到这首诗的最后一行——“我得到了灵魂,可我真的很坏”——他完全升华了詹姆士·布朗的这首歌。诗作和歌曲之间的界限在混淆,“洪亮”的歌词变成了低沉的诗句,灵魂乐教父《灵歌势力》这首节奏洪亮的歌曲作为诗歌重新回到了我们的视线里,而它原来的样子却一点也没改变。

一场规模庞大的房租舞会

要想知道所有这些如何让弗雷德·莫顿“成为了”现在的样子,你就必须回过头去看看生他养他的地方。他的诗歌中总是出现一些具有自传性质的东西,其中一些挚友、同事、音乐家、亲戚、邻居和文人学士的名字全部交织到了一起,就像是在一场规模庞大的房租舞会(1920年代开始兴起的用以收集房租的晚会——编注)上纵酒狂欢的人一样在彼此身边走来走去。“我在拉斯维加斯一个底层社区长大,”《感觉三重唱》其中一首诗中在开头中这样写道:“一切都是在最底下,一切都是/每一件事和每一个人,我们在地窖中嬉戏。追逐的动力/是花朵。”

莫顿1962年出生在拉斯维加斯。他的父母是美国黑人大迁徙中的一员,从南部诸州搬往南方和西部,在圣路易斯和洛杉矶等大城市落脚。到20世纪40、50年代,他们也被吸引到了拉斯维加斯,当时蓬勃发展的赌场和第二次世界大战期间建立的军事基地提供了大量工作机会。“许多人都没有意识到这一点,但拉斯维加斯是最后一个工会有着巨大影响力的城镇,”莫顿说。博彩行业内的工作受到了当地美食工会的保护,在工会的检查监督下,甚至连赌场里的门卫和女服务员都能够存钱买房子——“至少在西部是这样,”那里是种族隔离之下的黑人聚居区,而他正是在这里长大的。

莫顿的父亲来自路易斯安纳州,后来在拉斯维加斯会展中心找到了工作,之后又辗转换到了泛美航空公司。后者是内华达核试验场一个大的分包商,当时军方仍然在测试新的原子武器。他的母亲则是学校老师。(她经常以B. Jenkins的角色出现在他的诗歌中,这也是他杰出的作品集之一。)她得到这份工作的历程充满了艰辛。他们一家来自阿肯色州的金士兰,并且竭尽全力抓住所有接受教育的机会。她自己的母亲就设法完成了高中学业,莫顿说,他记得他的外婆是个受到挫折,无法实现抱负,而非常热爱文学的女人。早上的时候她会背诵自己高中时期学到的邓巴和济慈的诗歌来叫醒他。“并且是她下定决心要让我的母亲读大学,”“她到退休之前都还在帮人打扫房子,而在夏天和春天的时候她就会去捡棉花。”金士兰是乡村音乐创作歌手约翰尼·卡什出生的地方,而莫顿一家就是在卡什的堂兄大地主大卫家的土地上捡棉花,以此赚钱供他母亲上大学。

詹金斯读的是阿肯色大学在费耶特维尔市的种族隔离学校,她在那里住的是集体宿舍的地下室;最后她成功转到了阿肯色学院派恩布拉夫分校并成功毕业。她想做的远不仅仅是学习而已;她想要学习知识充实自己,并了解这些知识将如何解释她周遭的世界。“我母亲完全相信教育的价值,”莫顿说,她对社会学尤其感兴趣,莫顿从小到大都是听着她谈论一些像是赫拉斯·曼恩·邦德、霍滕斯·庞德梅克、纲纳·缪达尔和约翰·多拉德等这类人物,他们都是美国社会科学中倡导自由的人物,投身于解决当时大家口中的“黑人问题”。

学位证书拿到手之后,莫顿的母亲就去了芝加哥希望能在公立学校任教,但“有人告诉她,她的黑人身份让她很难在芝加哥找到一份教职工作。”她希望自己在拉斯维加斯能有好运气,但那里的学校也实行种族隔离制度,没人会雇佣她。“他们将内华达叫做西部的密西西比,”莫顿回忆道。詹金斯开始从事保洁工作,一次,她非常巧合地发现自己为地方学校董事会一位女士打扫房子,后者帮她在西区的麦迪逊小学找到了一份工作,而她正是在那里遇到了莫顿的父亲。

西区是一个紧密团结的社区。莫顿将它比作托妮·莫里森一篇名为《城市边缘,乡村价值》(City Limits, Village Values)的散文中的村庄,莫里森在这篇文章中,对比了白人小说家“地鼠在大草原上的绝望”与自己喜爱的黑人作家笔下基于“村庄价值观”而构建的亲密的社区生活。“似乎所有人都是来自阿肯色州的某个小城镇。我母亲最好的朋友们——他们的祖父母竟然是朋友。” 内华达州是个很小的地方,他说。在20世纪60年代早期,拉斯维加斯的政治生活中,人们关注的都是政客们在民权法案上的立场。“可能不会赞成民权法案的保罗·拉克索尔特或赞成该法案的霍华德·坎农,到底谁能当选,几场选举便能让结果有所不同,而我的母亲则积极投身于这一切。”通过他母亲的叙述,政治和音乐在日常生活中交织到了一起。

尽管当时国家政治的焦点在于学校解除种族隔离,但是当地的焦点也在于赌城大道的种族隔离问题。“你知道的,你可以在电影上看到鼠帮乐队这种乱七八糟的东西,”莫顿说道,“但事实的真相是小山米·戴维斯、艾灵顿公爵和贝西伯爵——他们都可以在赌城大道上表演,但他们都非常清楚自己不能待在那里。因此当他们到城里去时就只能前往西区,然后待在合租房里,你可以在杰克逊大街非同寻常的夜生活中听到所有人的演奏。” 从新闻头条人物到即兴表演的音乐家,所有人都聚集在西区。莫顿的母亲知道许多音乐家、舞蹈家和歌唱家;爵士乐歌手萨拉·沃恩到城里来时,她们会去一个朋友的家里聚聚,炒些蔬菜,听听音乐,然后闲话家常。“对我来说这就像是学校一样,”他说道。同时,他童年时期的夏天似乎一直在听文·史考利和杰里·多格特讲解洛杉矶道奇棒球队的广播:“杰基·罗宾森还在棒球队的时候,我们一家人都是洛杉矶道奇队的狂热粉丝。”

莫顿也对听KVOV广播一个名叫“维加斯好声音”(The Kool Voice of Vegas)的节目有着深刻的印象。“你知道,它是日落时分开始停播的电台广播之一,他们有个名叫 Gino B. Soon的唱片节目主持人,当太阳慢慢西斜时,他就会播放低音旋律然后自娱自乐地开始说唱,城里每一个人都会在这时候调好广播听听他要说什么,我非常喜欢。”他也清楚地记得20世纪70年代听到的某些密纹唱片,比如鲍勃·马利的专辑《激動的瑞斯塔人》(Rastaman Vibration)和史提夫·汪达的专辑Innervisions——“这些双面录制的唱片已经将歌词录制在里面了,因此你可以一边听着音乐一边阅读。”除了他祖母对它的热爱之外,他说道,他首次接触的音乐便是这些歌曲。

从哈佛大学到内华达试验场

对于一个来自美国西部中等规模城市的小孩子来说,前往东部就读哈佛大学带来的冲击或许太过强烈。莫顿觉得自己已经准备好接受挑战了。幸运的是有人对他很关照,他一直认为——就像一直以来“和我们的英雄一样的”招生负责人大卫·L·埃文便是这样一个人:“从60年代末开始,你可以确信任何黑人学生都必须像天才拳击运动员梅威瑟、拳王阿里、篮球运动员弗雷泽和职业拳击手乔·路易斯一样努力斗争,争取让我们也参与进来。”偶然碰到某种黑人精英让莫顿第一次在哈佛感到惊诧不已。“与其说我的成长经历像情景喜剧《考斯比一家》,不如说它更像是《好时光》,而现在我则是和很多有着和《考斯比一家》经历相似的人在同一所学校读书。”更让他感到惊诧的是校园政治。“1980年我在哈佛读书的时候,以为自己会被训练成革命者。拉斯维加斯的黑豹党——他们就在我母亲的地下室里会面。因此我已经为此做好了准备,并且我天真地以为这里的每个人想的都和我一样。”

莫顿一开始计划专攻经济学,选择了10门社会分析课程以及一门有关发展经济学的课程,他迷迷糊糊地以为这会让他在非洲从事农业发展相关的工作。新生足球队内结构松散,不需要让人感到太过紧张的承诺,这帮助他熬过了第一个学期——但是到了第二个学期,事情就开始变得乱糟糟的了。他深受Martin L. Kilson教授的影响,后者是一名研究黑人政治的学者,莫顿对他的形容是“一个伟大的人物以及亲近的导师”,而他那本《常识之下》也正是为了向这位导师致敬。他也越来越多地参与到具有政治头脑的朋友们的活动中去——为囚犯提供辅导,与罗克斯伯里的民权活动家一起合作。不久之后他就忙得没时间去上课了。他也慢慢意识到这是个充满想法和智性论争的世界。“我们会熬整个通宵,读所有能读到的东西,只不过都与课堂内容无关罢了。”他们这一伙人很喜欢重量级学者诺姆·乔姆斯基,并深入探讨了爱德华·奥斯本·威尔森和史蒂芬·杰伊·古尔德的成就——“然后我们感觉就好像自己是在辩论一样,你知道吗,就好像真的置身其中一样,在那种方式下我们都非常认真和强势。但我最终想到自己已经挂了三门课,因此不得不先在家里待一年。”

事实证明这是一个转变性经验,只能用品钦式黑色幽默来形容。当他回到家中,最后从事的是内华达试验场看门人的工作,每天开着车穿梭在沙漠里。“对许多人来说这个试验场是最后的庇护站。如果你真的把事情搞得一团糟,你或许仍然能在这里找到工作,”他现在回忆起来说道。他几乎都是自己独自一人工作,除了有一个来自布鲁克林的酒鬼不知为何漂到了西部,并且给莫顿讲了很多有关在红钩区长大的故事。“我永远都不会忘记,他总是叫我‘大学究’:‘我想东山再起,大学究!’”

“这是一份需要待够八小时的工作,但实际只要做两个小时就够了,”莫顿回忆道,“因此我大多是时候都是在阅读。”他看了《现代启示录》这部电影之后对托马斯·斯特恩斯·艾略特有所了解,并阅读了约瑟夫·康拉德的作品。“‘《空心人》’和‘《荒原》’对我来说都是非常重要的诗作。其中也有一些有关这些诗作的文学解读注释。艾略特在文学批判和哲学上非常敏感,你能从注释中解读出他作品中的这些特点。” 他仔细研究了最近新出版的《荒原》复印本,其中还有艾略特的手稿。“当我回到学校的时候,已经成了一个英语专业的学生。”

回到哈佛大学时,一头扎进文学研究的莫顿其实有过一段时间的兴奋和混乱。他选了Deborah Carlin的说明文写作课,后者让他接触到了爱丽丝·沃克和卓拉·尼尔·赫斯特的作品并鼓励他进行写作;他也选修了现代美国诗歌课,也是在这门课上第一次接触到华莱士·史蒂文斯、 弗兰克·奥哈拉和艾伦·金斯堡这些诗人的作品,“然后我突然明白自己能读的懂,我能明白这些诗说的是什么。”回想时,他补充道,“我很高兴自己选了这门课,这门课对我来说意义重大,但我也已经知道自己的品味与老师有所不同。”

当文学评论家芭芭拉·约翰逊从耶鲁转来教一门叫做“解构主义”的课程时,关键的转折出现了。他第一次读到了雅克·德里达、保罗·德曼和弗迪南·德·索绪尔的作品。当时,在一门有关詹姆斯·乔伊斯的课程上他也读了长篇小说《尤利西斯》。“书中的韵律我非常熟悉,但我没把它与高雅艺术联系起来。我想,当时我只是觉得它非常有创见;我本能地觉得这本书表达了对现状的不满,而他们用这种方式写作的原因就这就像是在做一件秘密的事情一样,不会被当权者发现。” 他对德里达的作品也有同样的感觉:“这是为那些想要抛弃糟糕现状的人而写的。而我们也为此做好了准备。”

怪诞的诗人哲学家

莫顿毕业后继续在伯克利大学读英语专业研究生。即使他最早发表的学术期刊论文都非常与众不同。就好像他确信他必须得找出自己的方式来钻研他感兴趣的话题一样——构思他自己的哲学体系和自己的理论。“我不是哲学家,”他说道。“马克思在论述私有财产和共产主义时给出了有关共产主义状况的粗略描述:‘我们早晨醒来走到花园里去,给花草翻翻土,下午时就专心于时事批评。’按照这种说法我觉得自己应该是个批评家。”

莫顿的批评特别契合某个领域,布伦特·爱德华(他的一个密友和以诘问者)将这个领域称为“音乐和语言交叉的边缘。”比如说,在艾灵顿公爵的乐队表演中,他会把读者的注意力吸引到“沉默时无处不在的抒情和乔·南顿或库迪·威廉姆斯不断变换的号声”上去。或者在《看不见的人》的评论中说,其实很少有人能真的欣赏爵士乐之父路易斯·阿姆斯特朗的爵士乐,然后突然说出一些让人不安的结论:“艾里森知道你听不懂这种音乐。他知道……当真正的聆听深入骨髓时,已经超乎音乐本身之外了。这不会交替发生,但是能看得到;它指的正是自己所排除的东西;它是各种感觉的大集合。真正读过这本小说的人很少。”

对看不懂莫顿作品的人来说,他们阅读这些作品的困难之一就在于他总是会在作品中融合更多的前卫艺术,而不是流行艺术。不难看出为何他与艺术世界一拍即合:他的品味向最前卫的自由爵士乐极度倾斜,就好像他肩负着使命,竭尽全力一次经历所有的创作——就像塞西尔·泰勒一个专辑名一样,演奏所有的曲调。今年春天,莫顿教了一门关于编舞家罗夫·雷蒙和艺术家格伦·利根作品的课程。最近几年,他和艺术家曾吴( Wu Tsang)在现代雕塑装置和影像艺术作品中有过合作。在他们合作的过程中,他们做的是连续两周都不见面联系,每天重复彼此作品中的零星片段,给对方留语音邮件(有点怀旧)。在另一个曾吴导演的短视频中,莫顿——穿着长袍——被拍到以慢动作随着无伴奏的爵士乐经典曲目《闺房私语》(Girl Talk)翩翩起舞。

“我从小到大身边都是一些很怪的人。没有人会因为自己性格古怪而改变自己是黑人这一事实,同样地,也没有人会因为自己是黑人而改变自己性格古怪这一点。”

莫顿一边解释一边回忆自己的老邻居们。“我从小到大身边都是一些很怪的人。没有人会因为自己性格古怪而改变自己是黑人这一事实,同样地,”他补充道,“也没有人会因为自己是黑人而改变自己性格古怪这一点。” 现在有关所谓的“黑人傻子”所拥有的文化优势激烈的讨论(有时候则是强烈抵制)据说是通过唐纳德·格洛沃、尼尔·德葛拉司·泰森或依莎·蕾等名人真正呈现出来的,这让他有些恼火。“我记得索尼·博伊·威廉姆森穿着自己喜欢的五颜六色的西装的样子。这些家伙都很奇怪,我一直都觉得这正是黑人文化的关键所在。乔治·克林顿也很怪。任何我们在意或是留心的人都是些怪人。”

怪诞在莫顿看来可以指文化活动,但这也恰恰形容了他在自己作品中随心所欲的特质,无拘无束吸收来自各个领域的东西。在他新出版的三卷本著作consent not to be a single being(杜克大学出版社出版)的第一本书Black and Blur中能找到有关刚果画家希布姆巴·坎达·玛图鲁和文化批评家C.L.R.詹姆斯、佛朗索瓦·吉拉德执导的音乐传记电影《古尔德的32个短片》的文章,将特立尼达岛上的卡利普索民歌和查尔斯·明格斯为了回应小石城九人事件而录制的唱片、大卫·海默的装置艺术作品《黑与蓝的协奏曲》(Concerto in Black and Blue)、维特根斯坦和山缪·狄兰尼的科幻小说进行了比较,对狄奥多·阿多诺有关音乐的著作进行了解构,同时对圣迪亚·哈特曼关于暴力的观点进行了重构。有时候甚至某个单独的句子里都会出现这种冲突。“在自己楼上房间里待着的艾米莉·狄金森和哈丽雅特·雅各布斯都很漂亮,”他写道。“她们刷新了人们对隔离的认知。”

综合起来看,莫顿的作品就像查利·帕克的独唱或是巴斯奇亚的涂鸦画一样,既欢快又严肃地去捕捉各种各样天马行空的想法。对他来说,这种转瞬即逝的特质正是关键所在。我们不应该满足于某种清醒的认识,而应该充满动力地去随性想象一个乌托邦式的归宿,在这里黑人世界大同主义——由下而上发展起来而非由上而下强加实行——把人们都聚集到一起来。

对莫顿来说,思想的天马行空先从先从身体的经历开始:前人在奴隶制和中央航路(Middle Passage)中的经历在他的思想中扮演着至关重要的角色。“谁比阿罗德·爱克伊诺更加国际化呢?”他提到这位赎回了自由的伊博族水手和商人慷慨激昂地问道。后者在英格兰参与了废止奴隶制度运动,并在1789年出版了他的自传,而后大受欢迎。“人们以为世界性就是有个商务舱的作为。尤其是拥有一艘船的话,就能产生某种世界主义,而且这不仅仅意味着与欧洲人有联系和跨越大西洋的旅行而已。当你把富拉尼人和伊博族人聚集到一起时,他们得学习如何同对方讲话,这也是个语言实验室。黑人身份的历史产物就是世界性。”

“特朗普上台也不是什么新鲜事。这就是日渐没落的帝国的样子,每一任掌权者都不如前一任。”

人们可以从那些不愿成为商品曾经却被卖来卖去的人的表达中学到些什么呢?在那些反抗暴力机制衍生出来的规范的人们(谁愿意成为某种附属?)看来,历史到底是什么样子,或者说当前和未来是个什么样子:莫顿新出版的三部曲收集了自他出版In the Break以来所有的理论著作,而这些关注的核心更是贯穿了他这整部作品。反动政治、敌意和社区崩坏来势汹汹的时候,没有多少思想家在他们对这一历史性时刻的解读中显得如此如此没有负担,胸有成竹。确实,在面对美国政治现状带来的不可避免的问题时,莫顿还是那样泰然自若。“我受不了的是特朗普例外论。回想一下巴里·戈德华特败选时的尴尬吧。还有里根和布什,特朗普上台其实也不是什么新鲜事。这就是日渐没落的帝国的样子,每一任掌权者都不如前一任。”

* * *

一篇提出没有黑人的美国简直无法想象的论文,对许多黑人知识分子颇具吸引力, 威廉·爱德华·伯格哈特·杜波依和拉尔夫·埃里森便把这篇文章视若瑰宝。总的来说,所有的证据都表明,黑人其实是美国最具人性化的力量——甚至可以偷偷地说,唯一“文明”的力量。莫顿则是其中的例外。“黑人文化作品从来都不是教化美国——而是正在发展的一种替代品。从这一点来讲是为了保留世界文化。如果说黑人文化带有某种历史使命,那我相信它确实如此——它的任务就是让社会自由发展,让美国进入一种野蛮生长的状态。当然,这种残忍的结构曾经建立在我们黑人的血肉之躯上,但如果事实就是这样,那么当我们站起来时它就会崩溃。”

(翻译:熊小平)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论