2015年1月7日,曾刊发先知穆罕默德讽刺漫画的法国杂志《查理周刊》位于巴黎的编辑部被两名枪手袭击,造成12人死亡。沾满鲜血的那天是近年来欧洲遭遇的一系列恐怖袭击的开始,自那以后也让编辑部成员的生活发生了明显的变化。

然而,法国民众对于上街高喊“我是查理”的记忆,似乎正变得愈发模糊。

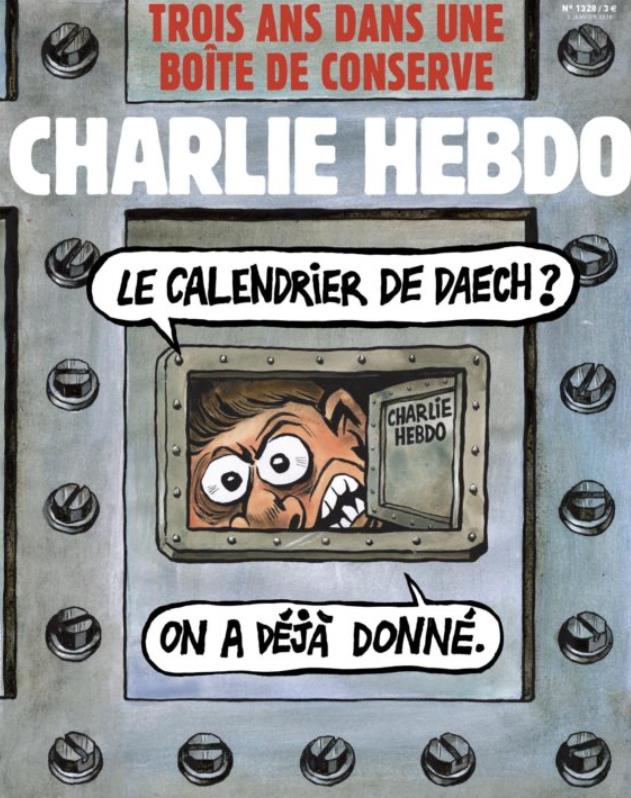

整整三年后,《查理周刊》在2018年初出版了又一纪念特刊,其封面与法国挨家挨户推销新年年历的传统有关。在这期由杂志主编、漫画家里斯(Laurent Sourisseau,笔名“Riss”)创作的封面图中,一个人从门上的窥视孔探出头来表示:“‘伊斯兰国’的年历?我们已经有了。” 而这扇门的上方写着新年首刊的主题:“罐头里的三年”。

在2015年袭击中身中数弹的记者尼科利诺(Fabrice Nicolino)在新年特刊中撰文回忆了生活在恐惧中的这三年。他不断遭受手术的折磨,要在“配着全自动武器”的警察陪同下去做理疗。此外,他还写到了同事们活得战战兢兢的感受:

在外面的时候害怕,看见警察也害怕;在室内的时候害怕,害怕听到莫名的声响;呆在楼里的安全室(panic room)害怕,因为患上了幽闭恐惧症;总是害怕,因为觉得自己会再听到卡拉什尼科夫冲锋枪的声音;相信这种恐惧是有办法克服的,但到底应该怎么做?

尼科利诺还提到,每当遇害的前任主编夏尔伯(Charb)撰写的戏剧在地方文化中心上演时,警方就会封锁整条街道,搜查每一位观众。书店老板也出于安保担忧取消了查理周刊员工的见面会。对此,尼科利诺表示非常理解:“我们走到哪儿,警察就跟到哪儿。我们离开后,书店老板就只能独自应对这一切了。”

不过,《查理周刊》并没有丢掉自己的幽默感。曾有一名记者的兄弟为他带来礼物,发现家里没人后就把礼物留在了门口。邻居从门上的窥视孔发现后随即报警,警察实施控制爆破炸开了包裹才发现,这只是一包来自乡下的樱桃。于是《查理周刊》出了一则名为“樱桃袭击”的漫画,其中墙壁和地板都被染红一片。

然而《查理周刊》的前途却不甚明朗。主编里斯在夏尔伯遇害后接手了杂志的日常工作。他在上周发表的评论中表示,杂志的安保费用高达每年100至150万欧元。在里斯看来,这显然不是一个正常现象:“言论自由是国家民主至关重要、不可分割的一部分,而现在它已经成了奢侈品。到将来,或许只有那些特别有钱的媒体才能享有言论自由。”

已经成为公众人物的《查理周刊》员工们享有警方的保护,具体人数并未对外公开。政府并没有单独保护杂志的新秘密总部以及在那里工作的员工。据《爱尔兰时报》报道,对此,编辑部已向法国总统马克龙请愿称不公平。而马克龙表示,他已经了解了《查理周刊》员工的诉求,会让内政部评估风险,并在危险得到确认后提供相适宜的安保。

里斯之所以非常在意“言论自由的金钱代价”,是因为《查理周刊》的销量已经下跌至三年前的水平。遭遇袭击的一个月之前,《查理周刊》发行量不足3万,面临倒闭的威胁。但是在那之后,数百万人上街高喊“我是查理”,多家报纸头版和推特话题也重复着同样的口号。这本小众政治讽刺杂志的发行量反而涨了10倍,新增了20多万订户,编辑部一夜之间收到400万欧元捐款。然而时过境迁,据法新社报道,到2016年,杂志营收从上一年的6000万欧元暴跌至1940万欧元。

法国24电视台近日采访了一些《查理周刊》的“邻居”,这十几位当地居民每年都会在Le Poulailler餐厅聚会三次。在这家典型的巴黎小酒馆里,这些人总是能清晰地回忆起发生袭击那天他们在哪、做了什么,并试图帮助社区走出创伤。但这并不意味着他们都是《查理周刊》的拥趸。

遇袭后,属极左翼阵营的《查理周刊》的刁钻讽刺风格丝毫没有改变,甚至借遇难后被冲上土耳其沙滩的叙利亚小男孩艾兰·科尔迪做了一番恶搞。这一次,他们遭到了广大网友的愤怒抨击。

Le Poulailler的厨师大卫就表示,他并不喜欢这本杂志:

我已经感受不到‘我是查理’的那种氛围了。当然,确实有过一段哀悼的时期,我也买了他们在遇袭后出版的第一期。大家都有权表达自己的意见,但这本杂志真的不是我喜欢的类型。

按摩师Ermindo Brunacci也毫不掩饰自己对这本讽刺杂志的厌恶:

我不喜欢《查理周刊》,从形式到功能都不。他们是针对穆斯林的,如果我们现在要谈论自由,那么我觉得他们剥夺了穆斯林的信仰自由。

不过女服务员Sarah Ernoult对《查理周刊》带给外界的不适表示理解。

袭击事件刚刚发生后,大喊‘我是查理’要容易得多。当时的感觉就是每个人都是查理,哪怕我不同意他们的看法,大家也觉得我们需要像他们这样的人。我想我到现在仍认为自己是‘查理’。

评论