聂可,南都观察特约作者

PG One在微博中“和平与爱”的表述显得十分诡异。由于缺乏具体的语境,我们并不清楚他所指的“和平与爱”的具体内容究竟是什么。中国的嘻哈生态和社会环境并没有任何需要用“和平”来呼应的对象,而“爱”则更像是嘻哈文化对于被主流价值所包容的期盼。

最近被推到风口浪尖的PG One,在微博上的道歉值得玩味。“早期接触嘻哈文化受黑人音乐影响深厚,对核心价值理解偏颇”,“嘻哈精神应该永远是和平与爱”。寥寥几句,先是把黑锅扔给了外国同行,维护了本国同行;再把嘻哈精神贴上无公害的标签,来洗刷自己给嘻哈这尊摇钱树泼上的脏水,可谓用心良苦。

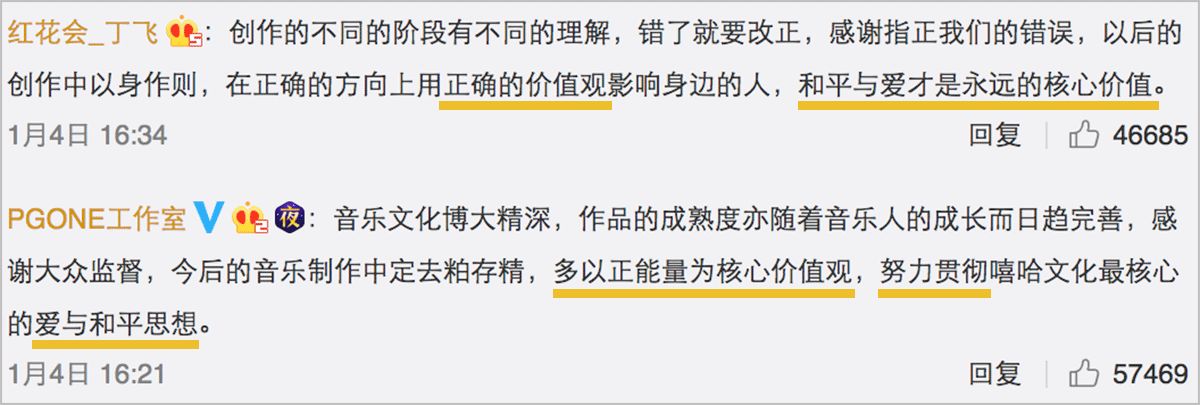

在这则微博底下的留言里,也可以看到许多支持PG One和嘻哈音乐的人,努力把“和平与爱”标榜为音乐的“核心价值”,来对抗舆论对嘻哈音乐的恶毒攻击。

▲ PG One的朋友和工作室在其道歉微博下的“正能量”关键词。

和平与爱,似乎是流行音乐人的惯用说辞,细心的音乐爱好者应该会觉得耳熟。吉米·亨德里克斯说过,约翰·列侬说过,黄家驹说过,连陶喆也说过。流行音乐人在自己身上贴“和平与爱”的标签,就跟腰酸背痛的患者往自己身上贴狗皮膏药一样自然。

PG One为什么也要说“和平与爱”?这只是为嘻哈音乐正名的说辞,还是音乐本质如此?音乐究竟和“和平”“爱”有什么关系?

音乐与“和平”“爱”等概念之间的联系,总是在特定的社会语境下生发出来的。在流行音乐的历史上,最惹人注目的一次联系发生在上世纪60年代的美国。彼时,美国经历了一系列激烈的社会动荡:肯尼迪遇刺,美军在东南亚战场中越陷越深,经济发展停滞,失业率骤升,社会矛盾尤其是民权问题凸显,年轻人对于主流文化失望透顶,开始打造属于自己的反文化运动(Counter Culture Movement)。

这一运动和嬉皮士运动、反战运动、民权运动相互勾连,反复冲击美国的主流文化。尽管各种思潮之间存在差异,但它们都将矛头对准了陷入战争泥潭和信任危机的美国政府,喊出了“和平”与“爱”的口号。

音乐人是这场反文化运动的先锋,他们支持并实践着“和平”与“爱”的理念。披头士乐队的灵魂人物约翰·列侬曾经创作了歌曲《做爱不作战(Make Love, Not War)》,来呼应嬉皮士运动中这句最著名的口号。他和女友小野洋子许多著名的裸体合影,亦是对这句口号身体力行的支持。

摇滚电吉他演奏的革命者吉米·亨德里克斯则说过:“当爱的力量超过了对力量的爱,和平就会降临于世。”他在蒙特雷音乐节上烧掉了自己的手绘吉他,仿佛在用某种神秘主义的献祭仪式来对抗物欲横流的资本主义现实。

▲ Monterey Pop Festival,Jimi Hendrix烧掉自己的吉他。 arban-mag.com

1969年8月的伍德斯托克音乐节,让“和平”与“爱”的口号以音乐的名义达到了高潮。40万名乐迷、嬉皮士、民权斗士以及各类反文化运动的支持者涌入纽约州的这个小镇,享受了四天三夜近乎无间断的音乐。群星璀璨的演出阵容和紧密相连的社会运动,让这场音乐节载入史册。音乐节所在地的主人麦克斯·耶斯格(Max Yasgur)的评论很能说明问题:“40万人在同一个场地里,本来很有可能引起灾难或暴力,但他们和平地来,和平地走,只是为了享受音乐。这就是和平与爱的成功。”

▲1969年8月15日,超过40万年轻人从不同城市聚集到纽约州东南部的贝塞尔小镇,只为赶赴那一场伍德斯托克音乐节。 Hulton Archive

自此,音乐成为了表达“和平与爱”理念的常用工具,音乐节也成为传递这一口号的常见载体。国际上的支援非洲(Live Aid)、支持推倒柏林墙(The Wall)、支援SARS患者(The SARS Benefit Concert)、支援贫困地区人民(Live 8)的演唱会,国内的各类赈灾公益晚会,都把音乐看成是最能表现爱心的方式,并相信自己是在为和平做出贡献。

具体到嘻哈音乐——尽管这一音乐流派诞生于60年代之后,我们还是很容易能看到它和“和平与爱”的联系——以“非洲班巴塔”(Afrika Bambaataa)等人为代表的嘻哈音乐的开创者们,就是寄希望于嘻哈音乐能够吸引那些终日陷入街头暴力的年轻黑人,用更“和平”的方式来表达自己。

“非洲班巴塔”创立了历史上第一个嘻哈团体“祖鲁国(The Zulu Nation)”,倡议并颁布了《嘻哈和平宣言》,倡导互爱互助、和平相处的社会环境,并成为2001年嘻哈社群与联合国教科文组织共同推出的和平宣言的蓝本。嘻哈音乐至今沿袭了60年代嬉皮士们的用语“和平(Peace)”(以及发展出来的“Peace out”)作为打招呼和告别的方式。

然而,我们也看到,要想把音乐和“和平与爱”联系起来,需要一个说得通的理由。60年代美国流行音乐里的“和平与爱”,是对越南战争这一明确对象的呼应。如果不存在越南战争中的暴力和绝望,“和平与爱”也就无从谈起。

同样,如果没有非洲饥荒、没有SARS,没有汶川地震,这些音乐的“和平与爱”也就毫无根据。换句话说,音乐的“和平与爱”是需要情境的。此外,音乐人的创作内容也不可能完全拘泥于这唯一的主题。

▲ 1961年11月,美国市民“反越战”期间,标语上写“战争在越南,危机在家园”。 timetoast.com

事实上,无论是列侬也好,还是亨德里克斯也好,都有与“和平与爱”完全无关甚至相反的作品(比如列侬在披头士时期写的“Run For Your Life”,以及亨德里克斯对“Hey, Joe”的著名演绎),但这并不妨碍他们成为“和平与爱”的代表人物——前提是在具体的语境下。

更重要的是,“和平与爱”本身就是十分模糊的概念,这使得这一口号所包含的内容错综复杂。在反文化运动的语境下,“和平与爱”不仅是对社会现实的反抗,同时也暗含了婴儿潮成长起来的年轻一代,对带来这一切的父辈以及他们所设立的社会规则的反抗。

在他们看来,当前的社会价值行不通,导致了战争和种种社会问题,所以应该彻底推翻这些价值。在“和平与爱”这一标签的庇护下,反文化运动的价值观则借此机会走向了另外一个极端。

无所事事的流浪生活,迷幻药品和毒品的滥用,脱离传统恋爱和社会观念的滥交,都成为了当时的“和平与爱”的部分内容。这并非说不通:流浪和滥用药物只针对自己,并不引起暴力和冲突;滥交在某种程度上贬抑了恋爱和婚姻关系中的制度桎梏和世俗道德,强调了无关现实、无关利益的爱的体验。

▲ 伍德斯托克音乐节上,“飞叶子”的嬉皮士们。 panamatoday.com

而美国嘻哈音乐中的“和平与爱”,也是与暴力、吸毒、拜金和物化女性的同时出现的。然而,一些嘻哈音乐的支持者认为,之所以在音乐中出现这些内容,这是对底层黑人社会的真实描写,是对现状的讽刺和不满,是对白人主宰的社会规则的批评和抗议,而嘻哈歌手正是通过这种反讽的方式,来表达他们对“和平与爱”的希冀。所以,在美国嘻哈音乐的语境下,“和平与爱”的内容也是很有争议的。

因此,PG One微博中“和平与爱”的表述显得十分诡异。由于缺乏具体的语境,我们并不清楚他所指的“和平与爱”的具体内容究竟是什么。中国的嘻哈生态和社会环境并没有任何需要用“和平”来呼应的对象,而“爱”则更像是嘻哈文化对于被主流价值所包容的期盼。

尤其让人感到讽刺的是,PG One使用了“和平与爱”的表述,又没有明确的所指。如果我们简单地套用1960年代美国嬉皮文化或者美国嘻哈文化中“和平与爱”的具体内容,我们甚至可以说,PG One的那些被批判的歌曲里牵涉到的色情和毒品的内容,反倒是“和平与爱”在某种意义上的具体体现,这显然应该不是PG One真正想要表达的。因此,在PG One那里,“和平与爱”成为了一个意义上很成问题的标签,他的这种说辞看上去只是对历史上的流行音乐人给自己“贴金”的一种拙劣模仿。

为什么流行音乐人们都要呼吁“和平与爱”?

除了具体的历史原因,我们也应该意识到,和平与爱不仅为流行音乐人们所倡导,更是被他们所需要。和平与爱的理念暗含了对多样性的包容,暗含了对稳定市场的期待。流行音乐人的工作内容,决定了他们不仅需要靠稳定的市场需求来生存,更需要足够宽容的社会氛围实现自我价值。因此,和平与爱不仅是流行音乐人的标签,更是他们的食粮。

▲ 试问,又有哪位歌手会忘记“爱”的手势呢。 weibo.com/jasonzhangjie

但这个标签并不适用于所有的音乐人,甚至不适用于所有的音乐创作。事实上,音乐本身的含义是值得辨析的。不同社会语境,甚至不同政治语境下,音乐的概念都有所不同,他们所指的具体的声音对象也不尽相同。

音乐在某种情况下甚至可以成为具有攻击性的武器:1989年,美军在围困巴拿马独裁者曼努埃尔·诺列加的行动中,没日没夜地用大功率扬声器对着这位歌剧爱好者播放硬摇滚音乐;2002年,在巴以武装力量对伯利恒主诞堂的争夺中,有报道称以色列部队通过播放重金属音乐骚扰巴勒斯坦部队。在现代战争中,制造令人难以忍受的声响环境甚至成为了并不罕见的军事骚扰手段。

由于对“什么是音乐”有着不同的理解,音乐本身的含义被社会和政治语境所主导,“和平与爱”也只不过是音乐的其中一种可能的含义,它并不是、也绝不会是音乐的本质特征。

因此,PG One口中的“和平与爱”,在此时此刻的语境中,显得苍白却又反讽。为了洗白嘻哈音乐,“和平与爱”算是个体面的标签。然而,这并不代表“和平与爱”就是嘻哈精神唯一的标签;相反,嘻哈音乐可以找出很多更有代表性、更有特色的标签来为自己正名。此时的嘻哈音乐也无需在枪林弹雨中用“和平与爱”为自己作消极抵抗;舆论的聚光灯,无论负面与否,都是孕育能量的土壤,只看谁能够抓住机会,帮嘻哈争取到它所希望的“和平与爱”。

评论