1990年,我和家人自驾到那不勒斯附近观光旅游。黄昏时分,我们偶然看到了萨勒诺港口的风景。城市地平线上,夕阳西沉,我得赶紧了。于是我摆好三脚架,装上4x5英寸大画幅相机,然后拍下了四张照片。当时没有时间去权衡到底值不值得了。

视觉上,所有东西都和我以前学到的完全是矛盾的。我的老师,概念派艺术家贝恩德(Bernd)和希拉·贝歇尔(Hilla Becher)夫妇教我拍照要尽量避免阳光、蓝天和强对比的阴影。我当时觉得,暖色调的阳光给人一种媚俗的感觉,而且当时我摄影的关注点主要在于人像——不过那天目光所及没有一个人。我被眼前的景色震惊了:这幅复杂的图景,汽车,集装箱和堆积的货物。我不确定这张照片效果有多好,只是觉得必须拍下来,纯粹是直觉。

当我回到家,拼起第一张相版的时候才意识到我拍出了怎样的作品。映入眼帘的是那图案,那密密麻麻的画卷,还有那工业感的美。这张相片对我来说很重要,成了我的一个转折点,不管是风格上还是主题上,它都为我开拓了一种新的可能。我也试着拍了其他的港口,但我发现这都不是那张萨勒诺的照片成功的原因。大范围的取景和大量锐利的细节才是关键。

这些是我继续去挖掘的东西。就在同年,我拍了一张几乎黑白的照片,东京证券交易所的交易大厅里,挤满了穿着黑西装外套和白衬衫的数不清的人。接下来,我又拍下了另一张类似的大幅面照片。在德国卡尔斯鲁厄的西门子工厂里,工人们隐藏在无数电缆、盒子和杂物背后,模糊了身影。而萨勒诺这张照片,构图元素的扁平化和重复性让拍出接下来的这些照片成为可能。

在那之后,我的注意力就转向了机场、超市、海洋和河流。比如说《莱茵河2号》(2011年在佳士得以破纪录的逾430万美元拍出)。九十年代早期,我开始对照片进行数字处理,拼合照片、切除某些细节或是进行重复处理。最终的成品不再是像《萨勒诺1号》那样简单直白的照片,而是经过建构的。我的目光在于广袤宽阔的图景而不是细节。批评家说我总是居高临下地俯拍,但我拍的天花板系列照片是仰拍而成的,《Formula 1》则是水平角度拍摄的。

距离也是一个重要因素,这也是我从贝歇尔夫妇那儿学到的一点。一个摄影记者如果要记录一个场景,他会尽可能地接近拍摄对象。而我总是保持距离,让观众形成自己的观点。但同时我的照片都是由许多细节组成的——多亏了高分辨率,你可以深入探索这些照片——但细节都不是重点。每个人都会创造一个自己的世界。

现在我不会无计划地去一个地方,抱着能有随意发现的想法。我的拍摄过程更多是概念化的,经过研究的。你不会在没有提前想好思路就到朝鲜去——就像2007我的平壤系列那样。2015年我的郁金香系列也异曲同工,拍摄想法起于我在杂志里看到的一张图片。

不过我确实会偶然在无意中找到新发现。就像我常常和学生说的那样:在桌子前干坐着想的话你不会有任何进展。通过实践来学习,这样才会有进步。而即便你做的是错的,也许结果也会比你期待的有趣得多。

最近我迷上了模糊的照片。当时我正和妻子一起公路旅行,自驾去犹他州。像其他旅行者一样,我被路上的风景打动了。有一天我用我的iPhone拍了些照片。我很喜欢它们。到达酒店的时候,我和妻子说:“明天你来开车吧,我打算用我高分辨率的专业装备拍些差不多的照片。”最后拍出来的照片——那些平整干燥的土地和远处延绵的山麓——尽管分辨率很高,但大多都失焦了,和我之前那些清晰完整的照片截然不同。

我决定在东京新干线高速列车也拍摄差不多的照片。我在那里待了三天,就我一个人,拍了差不多两千张照片。在列车上从高起的角度,取景于那些袖珍的房子,捕捉这些密密麻麻、不规则散落着的建筑。

我一直对东京的住宅区有种迷恋。在我的故乡德国,所有东西都是井井有条的:窗户的朝向和房门的大小总是一样的。但在东京就有更多变化了,结果你就开始想,和真实场景比起来好像有什么不对。让一张照片便有趣正是那种精准结构里的“错误”。郁金香系列集里的花田也是这样,有些颗粒缺失了,有些颜色也缺失了,就像是冲印机失灵了。

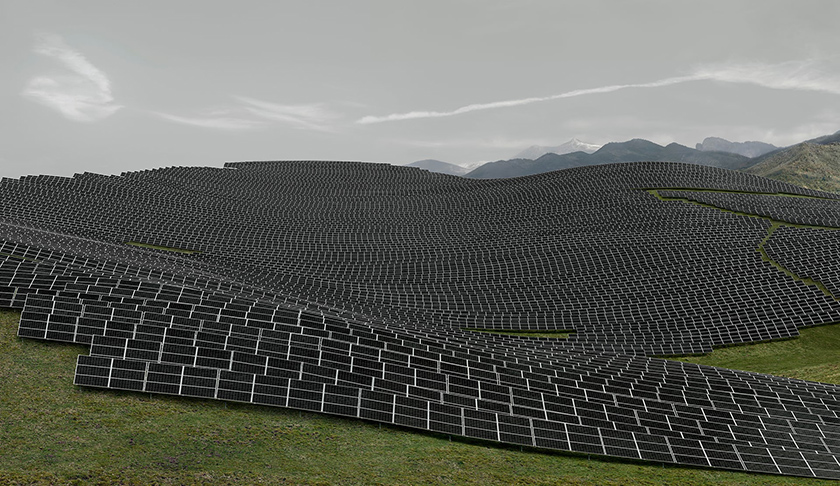

我最近的一幅在法国莱梅拍摄的作品,让我想到了萨勒诺。我听说过马赛附近的这个光伏电站。一般来说,这样的地方都没什么意思,因为所有东西都方方正正的。但是在这里,太阳能光板成了风景的一部分。同样,我也喜欢看到这样的图景,旧世界——那些山坡——衬作背景,而工厂代表的现代世界则走到前边。

我拍的所有风景都是人造的。我的兴趣点依然在于人、文明、人的形象和活动。我无法想象拍摄一座什么都没有的山,当然这也不是不可能,有一天我可能会这么拍。

1月25日到4月22日,安德烈·古斯基的作品将在伦敦的海沃德美术馆(Hayward Gallery)展出。

*

安德烈·古斯基

出生地:德国莱比锡,生于1955年。

学习生涯:就读于杜塞尔多夫艺术学院

导师:贝恩德和希拉·贝歇尔夫妇、西格玛尔·波尔克(Sigmar Polke) 和格哈德·里希特(Gerhard Richter).

秘籍::“有时候人能无意识地做出正确的决定。”

文中未标注图片来源:Andreas Gursky/DACS, 2017,Sprüth Magers Gallery藏

翻译:马昕

来源:卫报

原标题:Andreas Gursky on the photograph that changed everything: 'It was pure intuition’

最新更新时间:01/22 13:27

评论(0)